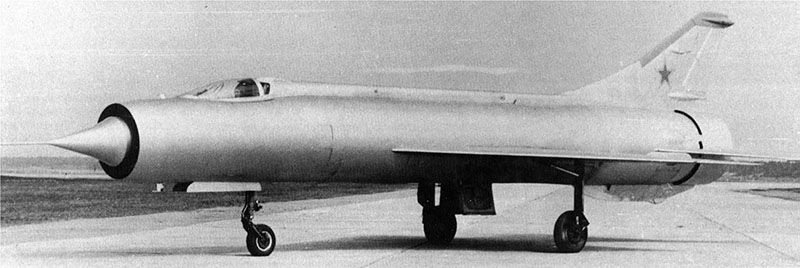

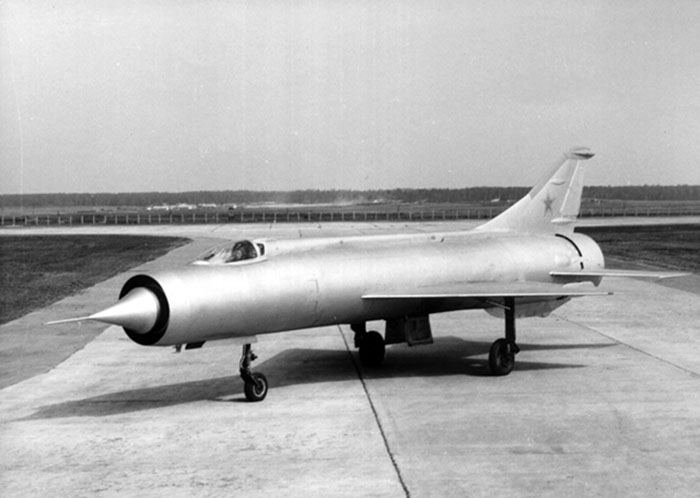

Эта сложнейшая задача была решена далеко не сразу, а первым советским самолетом, приступившим к штурму теплового барьера, стал самолет Е-150 конструкции ОКБ-155 Артема Ивановича Микояна

СССР, первый полет 08.07.60 г.

Фото: https://war-book.ru/mikoyan-gurevich-150-ya-seriya-istrebitel/

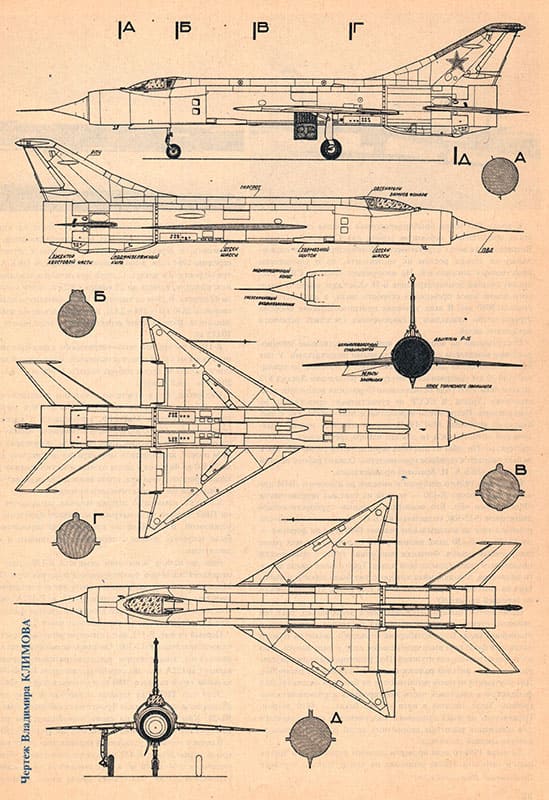

Е-150 Р15-300 техническое задание, всепогодный перехватчик системы «Ураган-5».

В начале 1958 г. опытным конструкторским бюро ГКАТ № 51 П.О. Сухого и № 155 и А.И. Микояна совместно с ЦАГИ, ЦИАМ, а также конструкторским бюро двигателестроения № 45 (далее № 117) В.Я. Климова, № 165 A.M. Люльки и № 300 С.К. Туманского было поручено проработать совместно вопрос возможной длительности горизонтального полета самолета-перехватчика на предельно возможных в обозримом будущем скоростях и высотах.

В итоге были разработаны проекты двигателей ВК-11 (КБ-117), АЛ-11 (КБ-165) и Р15-300 (КБ-300) и всепогодных перехватчиков Т-37 (ОКБ-51) и Е-150 (ОКБ-155).

Зданием предусматривалось проектирование самолета с рабочей скоростью от 2100 до 2800 км/ч на высотах от 20000 до 25000 м (числа М от 1,97 до 2,64 соответственно) в двух вариантах вооружения:

- с системой ракетного вооружения К-6в или К-7в (самолет Е-150А);

- с неподвижной установкой пушек (не обеспечил заданную вероятность поражения цели, отклонен и не прорабатывался);

- с подвижной пушечной установкой ДБ-66 (самолет Е-151, проект выполнен в 1958 г.).

К исполнению принят вариант с системой ракетного вооружения К-6в или К-7в.

Е-150А Р15-300 эскизный проект, всепогодный перехватчик системы «Ураган-5».

Проектированием самолета непосредственно возглавлял Главный конструктор Н.З. Матюк, общее руководство проектом осуществлял Генеральный конструктор А.И. Микоян

Проектирование велось с использованием опыта создания самолетов МиГ-21 (использована его компоновка со стреловидным крылом, КСС крыла, ГО, некоторые системы с изменением размерности), а также И-75Ф (общие конструктивные решения фюзеляжа, шасси и ряда систем частично, система вооружения У-5).

Предварительно рассчитанные разработчиками и утвержденные величины скорости и продолжительности горизонтального полета на режиме атаки цели – см. табл.

Общие особенности конструкции, применяемые материалы и технологии:

- статически устойчивый среднеплан классической схемы, по компоновке являлся продолжением схемы МиГ‑21 со значительным увеличением размеров и веса;

- все обшивки планера – работающие на касательные напряжения;

- обшивки и части силового набора планера, подверженные повышенному нагреву (обечайка воздухозаборника, передние кромки крыла и оперения, эжектор сопла и др.) изготовлены из нержавеющих сталей, остальное – из дюраля (в основном, Д16Т) и твердых алюминиевых сплавов В65Т и В95Т с повышенной прочностью;

- высоконагруженные силовые узлы планера изготовлены из конструкционных сталей (в основном, 30ХГСА и 30ХГСНА);

- лонжероны и нервюры везде балочного типа, пояса лонжеронов – фрезерованные, нервюр – гнутые их профилей (прессованных или катанных);

- электрохимическое покрытие деталей из нержавеющих сталей – химическое пассивирование, конструкционных сталей – кадмирование, алюминиевых сплавов – анодирование с наполнением хромпиком;

- метод сборки и увязки оснастки – ПШМ;

- основной вид соединения деталей в узлах каркаса – клепка (в т.ч. ресурсными заклепками и заклепками с односторонним подходом с высоким сопротивлением срезу), крупных агрегатов по стыковым узлам – болтовое;

- все выходящие в поток головки крепежа потайные;

- для соединения обшивок и деталей каркаса из листового материала широко применены кницы и подкладные ленты

- сварка в каркасе применена для слабонагруженных узлов.

Силовая установка:

- в ХЧФ установлен один низконапорный ТРДФ Р15‑300 с эжекторным соплом (πк=4,75 на взлете и 6,0 на крейсерском сверхзвуковом режиме, взлетная тяга на форсаже 10150 кгс и максимальная стендовая без форсажа 6840 кгс), которое на рабочем режиме не только повышало тягу, но и снижало донное сопротивление фюзеляжа;

- воздухозаборник осевой с центральным телом, регулируемый за счет осевого перемещения тела центрального (см. ниже, в некоторых источниках, в частности, [Беляков Р.А., Мармен Ж. Самолеты "МиГ". 1939-1995. М., "Авико-пресс", -1996 г.], говорится о перемещении входной обечайки относительно неподвижного центрального тела, но это не подтверждается известными снимками самолета);

- для обеспечения устойчивой работы компрессора двигателя во всем диапазоне чисел М створки в каждой половине рукавов воздухозаборника, огибающих кабину, установлены по одной створке забора дополнительного воздуха и по одной противопомпажной створке;

- створки дополнительного воздуха при выводе двигателя на взлетный режим, когда вследствие работы его компрессора давление в канале падает и становится меньше атмосферного, открываются под воздействием его перепада и через них в компрессор поступает дополнительный воздух, а когда по мере разгона самолета и набора высоты давление в канале становится больше атмосферного, они закрываются (на снижении и посадке, когда двигатель работает на малом газу, они также закрыты);

- противопомпажные створки открываются гидравлическими приводами, если возникает помпаж воздухозаборника и он «запирается потоком», при этом не только поддерживается работа двигателя без останова, но и устраняется помпаж ВЗ, если летчик своевременно выведет самолет на разрешенный режим полета по числу М и углу атаки;

- центральное тело установлено по оси ВЗ в передней его части, оно выполнено в виде трех конусов с постепенно увеличивающимся углом раствора для формирования заданной системы скачков уплотнения (совместно с обечайкой ВЗ) и цилиндра в задней части, по которому оно перемещается при регулировании сечения канала с изменением числа М;

- центральное тело ВЗ автоматически сдвигается назад при достижении самолетом полетного числа М=1,65 (при этом проходное сечение ВЗ уменьшается, а интенсивность скачков уплотнения и степень сжатия ВЗ увеличиваются), при снижении числа М ниже 1,65 автоматика возвращает его в исходное положение;

- центральное тело воздухозаборника представляет собой контейнер из стеклотекстолита на металлическом каркасе, который одновременно служит для установки антенны РЛС и основного ПВД с его трубопроводами;

- входная обечайка ВЗ – с острой передней кромкой;

- топливная система общей емкостью 4210 л состоит из пяти мягких вкладных баков в фюзеляже (общая емкость 3720 л) и двух кессон-баков емкостью по 245 л крыле, магистралей заправки, выработки и слива топлива, а также питания привода створок сопла двигателя (топливом из форсажного контура под рабочим давлением) с трубопроводами, заливными горловинами, сливными кранами, фильтрами (часть их – с отстойниками), насосами подкачки, датчиками и указателями уровня, давления и расхода, системами дренажа и надува, а также арматурой;

- системы запуска, регулирования, смазки, зажигания и регулирования створок сопла двигателя входят в его конструкцию;

- система охлаждения двигателя состоит из экрана, внутрь которого подается часть потока от воздухозаборника, нескольких клапанов под пружинами, которые работают по перепаду давления над и под их «тарелками» и подают воздух на внешнюю часть экрана, створки сопла охлаждаются забортным воздухом, проходящим через эжектор;

- запуск двигателя на земле и в полете при падении оборотов ниже допустимых по автротации – предположительно, от турбостартера с питанием на бензине, запуск турбостартера – стартер-генератором двигателя с его питанием от аэродромного источника питания или бортового аккумулятора.

Крыло:

- набрано сверхзвуковыми профилями серии С-9 малой (3,5% у корня и 5% на законцовках) относительной толщины, на виде в плане треугольное с большой стреловидностью передней кромки (60 град.), прямой задней и незначительно срезанными законцовками (большое сужение);

- угол поперечного V отрицательный для приведения в норму соотношения статической и динамической устойчивости самолета по крену и курсу;

- на верхней поверхности крыла между закрылками и элеронами установлена одна пара аэродинамических гребней;

- крыло состоит из двух консолей, стыкуемых по лонжеронам и стенкам к усиленным шпангоутам фюзеляжа, по силовым панелям – к его силовым панелям, а стык закрывается установленными на болтах зализами с малыми радиусами скругления зоны перехода;

- передняя стенка и передний лонжерон идут по всему размаху по образующей консоли;

- главная балка (внутренний подкос) идет под прямым углом к ПСС от бортовой нервюры до стыка силовой нервюры между закрылком и элероном;

- главная балка и передний лонжерон ограничивают нишу ООШ, закрываемую тремя шарнирно соединенными створками;

- задний лонжерон идет под прямым углом к ПСС вдоль закрылка, а дальше вдоль элерона – по образующей;

- стрингеры между передними стенкой и лонжероном и до заднего лонжерона в зоне элерона идут по образующей, а от главной балки и до заднего лонжерона в зоне закрылка – под прямым углом к ПСС;

- нервюры от передней кромки и до переднего лонжерона установлены под прямым углом к оси жесткости носка крыла (за исключением 1-й, идущей перпендикулярно передней кромке), остальные – по потоку;

- ООШ навешена на передний лонжерон и коробчатую конструкцию между передними стенкой и лонжероном, играющую роль силовой нервюры;

- под верхней панелью обшивки над нишей ООШ установлено штампованное усиление, повышающее жесткость конструкции в зоне выреза;

- на силовую нервюру между закрылком и элероном навешиваются подъемник закрыла, бустер элерона и пилон пускового устройства ракеты;

- на внутренних частях консолей установлены закрылки «плавающего типа» (т.е. закрылки Фаулера – щелевые выдвижные);

- силовой набор каркаса закрылка состоит из лобика, лонжерона, стрингеров, нервюр и концевого профиля по задней кромке;

- значительную часть крыла межлонжеронной части консоли занимают топливные баки, в ней также расположена ниша ООШ;

- подъемники закрылков установлены в корневых и средних частях консолей;

- на концевых частях консолей установлены элероны с весовой балансировкой, аэродинамической и осевой компенсацией;

- силовой набор каркаса элерона состоит из лобиков, лонжерона, двух стенок, диафрагм и концевого профиля по задней кромке (его задняя часть плоская, представляет собой триммерную пластину, отгибаемую в нужную сторону для устранения «валежки» по результатам первых испытательных полетов).

Фюзеляж:

- спроектирован с учетом правила площадей и состоит из отсеков оживальной формы с малой разницей начальных и конечных диаметров (уменьшение сужения снижает аэродинамическое сопротивление) и цилиндрических (максимальный диаметр носовой части 1600 мм, далее у передней кромки крыла начинается сужение, примерно от середины его корневой хорды фюзеляж вновь расширяется и выходит на второй цилиндрический участок диаметром 1650 мм, в зоне эжектора ХЧФ снова сужается, а диаметр эжектора такой же, как на миделе – 1650 мм, продольная ось НЧФ относительно остального фюзеляжа отклонена вниз на малый угол для улучшения обзора на рулении, взлете и посадке);

Фото: https://war-book.ru/mikoyan-gurevich-150-ya-seriya-istrebitel/

- фюзеляж состоит из носовой, средней и хвостовой частей (на последней установлен эжектор сопла, технологически являющийся отдельным агрегатом);

- в носовой части фюзеляжа расположены воздухозаборник, отсеки оборудования, кабина летчика, ниша ПОШ, закрываемая двумя продольными створками;

- в средней части фюзеляжа расположены агрегаты силовой установки (двигатель с его креплением, экраном и системы – запуска, топливопитания, включая фюзеляжные баки и трубопроводы от баков крыльевых, управления и др.), две ниши колес ООШ (каждая зарывается одной створкой по обводу фюзеляжа) и тормозных щитков;

- в хвостовой части фюзеляжа расположены агрегаты силовой установки (форсажная камера двигателя с ее креплением, экраном, а также контейнер тормозного парашюта;

- фонарь кабины имеет оживальные обводы и переходит в гаргрот, обводы которого в передней части состоят из двух последовательных конусов, а дальше цилиндрические до киля, в который он переходит;

- под СЧФ установлены три тормозных щитка – два передних справа и слева от ПСС, задний большей площади – по ПСС (по некоторым источникам, например, [Gunston W., Gordon Ye. MiG Aircraft since 1937. London, UK, Putnam Aeronautical Books, - 1998] щиток один и установлен по ПСС под фюзеляжем);

- КСС фюзеляжа – балочно-стрингерный полумонокок, состоящий из отсеков, состыкованных фланцами;

- силовой набор отсеков фюзеляжа состоит из нормальных, усиленных и стыковых шпангоутов, бимсов, стрингеров, окантовок вырезов и люков;

- установка резервного ПВД – на центральном конусе ВЗ с учетом такого расположения скачков уплотнения от него, чтобы они давали возможно меньшее добавочное сопротивление и не вызывали асимметрии обтекания воздухозаборника;

- кабина и отсеки БРЭО герметичные кондиционируемые, имеют усиленную теплоизоляцию и особо плотные гермовыводы всех коммуникаций (в т.ч. движущихся тяг и тросов управления), которые позволяют их быстрый демонтаж при ремонте;

- установка приемника статического давления (датчика скоростного напора) – на кронштейне под НЧФ;

- остекление кабины состоит из фонаря (в свою очередь состоит из каркаса, одного цельного стекла, узла навески и двух замков в его задней части) открывается подъемом вверх относительно шарнирного узла в его передней части пневматическим приводом) и двух стекол в обшивке гаргрота для обзора назад;

- все стекла кабины из материала Т2-55 толщиной 12 мм (по данным Е. Гордона – 20 мм), способного выдерживать температуру до +170°С на протяжении всего полета;

- при катапультировании фонарь отеляется вместе с креслом – см. ниже.

Оперение:

- сделано по типу МиГ-21 с сохранением общих его решений, но с отличиями в используемых материалах (расширено применение сталей вместо алюминиевых сплавов), установлено на ХЧФ и состоит из цельноповоротного ГО, основного (верхнего) ВО и подфюзеляжного киля;

- горизонтальное оперение по форме и конструкции подобно МиГ-21 – цельноповоротное, набрано тонкими симметричными сверхзвуковыми профилями серии С-11 (6% у корня и 4% по законцовкам), стреловидное, установлено с отрицательным углом поперечного V, отличаясь размерами;

- силовой набор каркаса консоли стабилизатора состоит из стенки, лонжерона с осью навески, нервюр, концевого профиля по задней кромке и кронштейна для навески обтекаемого противофлаттерного груза, который установлен на законцовке консоли ЦГО, значительно выступая за ее переднюю кромку;

- каждая консоль ЦГО установлена на оси в подшипниковом узле на ШЧФ и приводится в действие единым на две консоли бустером, связанным системой тяг с качалками, установленными на корневой нервюре каждой консоли ЦГО за осью навески;

- основное ВО набрано тонкими симметричными сверхзвуковыми профилями серии С-11 (5% у корня), стреловидное – передняя кромка имеет излом примерно на трети высоты киля, что повышает общую эффективность ВО на больших углах атаки (взлет и посадка), задняя кромка прямая, законцовка параллельна СГФ;

- основное ВО состоит из форкиля, основного киля, хвостика киля под РН, законцовки (после сборки составляют единый агрегат) и РН;

- силовой набор каркаса форкиля и киля состоит из лонжеронов, стрингеров и нервюр;

- силовой набор каркаса РН состоит из лобиков, лонжерона, нервюр и концевого профиля по задней кромке (его задняя часть плоская, представляет собой триммерную пластину, отгибаемую в нужную сторону для устранения тенденции к развороту и скольжению по результатам первых испытательных полетов);

- профиль подфюзеляжного киля – в виде «растянутого неправильного шестиугольника», на виде в плане его передняя часть представляет собой дугу эллипса, средняя – трапецию, а задняя – треугольник;

- силовой набор подфюзеляжного киля состоит из лонжеронов, корневой нервюры, концевых профилей, а также усиления под замок тормозного парашюта).

Система управления самолетом:

- состоит из трех независимых каналов – тангажа (РУС на себя – от себя), крена (РУС вправо – влево) и курса (педали), в которые включены автоматы регулировки управления (изменяют передаточное отношение системы в зависимости от скоростного напора и высоты полета), загрузочный механизм, искусственно повышающий нагрузки на РУС и педали вблизи их нейтрального положения, а также механизм триммерного эффекта для регулирования нейтрали РП по поведению самолета;

- на самолете установлен трехосевой гироскопический автопилот «Ураган-5В», связанный с системой основного управления и каналом полуавтоматического наведения на цель по командам с земли «Ураган-5»;

- основная система управления гидромеханическая, бустеры включены по необратимой схеме (по др. данным бустеры есть только в каналах тангажа и крена, канал РН – ручной);

- кроме увеличения управляющих усилий бустеры дают и демпфирование их колебаний;

- два бустера БУ-65 управления ЦГО установлены в ХЧФ (отдельные для правой и левой консолей, синхронизирующая связь – гидравлическая и через резервную механическую проводку управления), два бустера БУ-75 управления элеронами установлены по одному в средних частях правой и левой консолей, два бустера БУ-75 управления РН – в основании киля;

- аварийная система управления ручная во всех каналах, обеспечивает снижение скорости до дозвуковой и дальнейшее пилотирование до посадки);

- проводка управления дублированная, смешанная, состоит из тросовых участков и жестких тяг (все они регулируемые, натяжение тросов проверяется по тензометру на всех доступных участках отдельно);

- на рукоятке РУС также установлены кнопка захвата цели, гашетки пуска ракет (две), кнопка выключения автопилота, переключатель механизма триммерного эффекта, кнопка «приведение в горизонт».

Система управления механизацией крыла:

с увеличением мощности приводов, но узлы навески полностью убраны в крыло;

- управление закрылками осуществляется двумя трехкамерными гидроцилиндрами (по одному в левом и правом полукрыле), в убранном, взлетном и посадочном (выпуск на максимальный угол) положении закрылки удерживаются давлением жидкости в рабочих камерах;

- синхронизация работы правого и левого закрылков обеспечена тремя линиями связи камер, выравнивающих давление в соответствующих камерах правого и левого гидроцилиндров.

Система управления тормозными щитками:

- сделана по типу управления тормозными щитками МиГ‑21;

- каждый щиток управляется своим гидроцилиндром, который имеет 2 положения – «убрано» и «выпущено» (угол отклонения 45 град., по некоторым данным щиток всего один);

- одновременность выпуска щитков обеспечена гидравлической связью рабочих камер гидроцилиндров.

Шасси:

- трехопорное с носовым колесом, схема – по типу МиГ‑21;

- передняя опора шасси состоит из жидкостно-газового амортизатора с кронштейном навески, вилки с тормозным колесом КТ-78, шлиц-шарнира, образующего вместе с верхней качалкой вилки двузвенник, не позволяющего штоку ЖГА поворачиваться относительно его корпуса и тем самым предохраняющего от повреждения уплотнения, механизма разворота колеса (МРК, обеспечивает руление на малой скорости, при разгоне блокируется в нейтрали, на пробеге включается), демпфера шимми, механизмов уборки-выпуска и закрытия-открытия створок с их замками, а также системы сигнализации выпущенного и убранного положения;

- ПОШ крепится на двух подшипниках к силовому шпангоуту НЧФ, а цилиндр уборки-выпуска своим верхним шарниром к усилению на предыдущем шпангоуте, а нижним – к качалке на верхней головке корпуса ЖГА, уборка производится против потока поворотом ПОШ вперед-вверх;

- основная опора шасси состоит из жидкостно-газового амортизатора с кронштейном навески, ось которого расположена под острым углом к ПСС, полуоси с тормозным колесом КТ-69, шлиц-шарнира, механизмов уборки-выпуска и закрытия-открытия створок с их замками, а также системы сигнализации выпущенного и убранного положения;

- крепление ООШ – на двух подшипниках к коробчатой силовой нервюре в передней кромке крыла и его переднему лонжерону, цилиндр системы уборки-выпуска крепится только к переднему лонжерону;

- уборка ООШ выполняется в крыло и фюзеляж, при этом узел навески колеса, кинематически связанный с цилиндром уборки-выпуска, «ломается» и оно поворачивается в шарнире для вписывания в контур фюзеляжа;

- система торможения колес ООШ пневматическая, с антиюзовым автоматом, тормоза дисковые.

Установка тормозного парашюта:

- предназначена для сокращения пробега на посадке, парашют разрешается выпускать после касания ВПП;

- один однокупольный парашют ПТ-5605-58 площадью 18 кв.м укладывается в контейнер под НЧФ и выбрасывается вниз, при этом концевая проушина его строп скользит по направляющей до попадания в замок на нижней части подфюзеляжного киля;

- контейнер тормозного парашюта герметичный (но без наддува), имеет усиленную теплоизоляцию;

- после гашения скорости до скорости руления парашют сбрасывается.

Гидравлическая система:

- состоит из двух независимых подсистем – общей и бустерной, каждая из которых питает свои потребители, бустеры системы управления имеют дублированное питание;

- общая гидросистема питает системы уборки и выпуска шасси, закрылков, тормозных щитков, управление воздухозаборником, противопомпажные створки и дублирует бустерную систему в случае ее отказа;

- бустерная система питает агрегаты гидромеханического управления самолетом;

- каждая подсистема состоит из бака с рабочей жидкостью (минеральное масло АМГ-10, бак имеет заливную горловину с сетчатым фильтром, мерное стекло, гаситель пены, отсек отрицательных перегрузок и сливной-кран с отстойником), насосной станции, гидроаккумуляторов, трубопроводов (материал линий нагнетания – сталь, слива – алюминиевые сплавы), распределяющих и перекрывных двух- и трехпозиционных кранов, дросселей, обратных клапанов, фильтров грубой и тонкой очистки, а также арматуры.

Воздушная система:

- состоит двух подсистем – основной и аварийной;

- каждая подсистема состоит из баллонов со сжатым воздухом, зарядного штуцера с дросселем, компрессора, трубопроводов (материал – алюминиевые сплавы), распределяющих и перекрывных двух- и трехпозиционных кранов, дросселей, обратных клапанов, а также арматуры.

Электрическая система:

- включает подсистемы постоянного (однофазная) и переменного тока (трехфазная, частично со стабилизированным напряжением);

- состоит из генераторов постоянного тока и стартер-генератора на двигателе, аккумуляторов, преобразователей, трансформаторов, предохранителей, проводки, коммутирующих устройств и их креплений;

- подключение всех мощных потребителей – через автоматы защиты сети и реле.

Система поддержания жизнедеятельности экипажа и кондиционирования отсеков оборудования:

- для наддува кабины летчика и отсеков оборудования воздухом с заданными величинами давления, температуры, влажности, процента двуокиси углерода и примесей используется система кондиционирования воздуха;

- СКВ вентиляционного типа, воздух для нее отбирается от компрессора, состоит из трубопроводов, системы регулирования и стабилизации давления и температуры с ее датчиками и органами автоматического и ручного управления, фильтров, осушителя, увлажнителя, системы сброса давления;

- летчик совершает полет в высотно-компенсирующем костюме и гермошлеме, он дышит кислородом – создаваемое СКВ давление в кабине для нормального дыхания при повышенных физических и нервных нагрузках не достаточно, однако утомляемость уменьшает.

Пилотажно-навигационное оборудование самолета:

- обеспечивает контроль всех систем, руление, взлет, выполнение всех видов заданий, посадку в любых погодных условиях и ночью;

- включает приборы, световые и звуковые индикаторы контроля систем и указатели полетных параметров и навигационной информации на приборных панелях кабины, часть информации (положение горизонта, угол атаки, приборная и вертикальная скорости, высота полета, остаток топлива) выводится на ИЛС вместе с основной прицельной информацией;

- авиагоризонт и основной компас – гироскопические;

- воздушные параметры выдают основной ПВД на правой консоли крыла, резервный ПВД на конусе ВЗ и датчик скоростного напора на кронштейне под НЧФ (там же антенна передачи телеметрической информации);

- на основном ПВД установлен ДУАС – датчик углов атаки и скольжения.

Радиосвязное оборудование самолета:

- на самолете установлены командная и связная приемо-передающие радиостанции, работающие в КВ и УКВ-диапазонах в ТЛФ-режиме, как аварийный канал связи используется 21-й канал радиокомпаса, работающий на прием в ТЛФ и ТЛГ-режиме;

- все антенны радиосвязного оборудования, наведения, радионавигации, радиовысотомеров, ответчиков и системы слепой посадки находятся под обтекателями;

- основное питание радиосвязного оборудования – со стабилизированным напряжением.

Системы регистрации полетных параметров:

- на самолете установлен комплекс КЗА и система передачи телеметрической информации, работающая в РМВ;

- антенна системы передачи телеметрической информации установлена на кронштейне под НЧФ, это единственная внешняя антенна на самолете).

Система аварийного покидания самолета:

- в кабине экипажа установлено катапультируемое кресло СК (такое же, как на самолете МиГ-21ПФ, по данным Е. Гордона – кресло типа КМ-1, но с защитой фонарем, найти другие сведения о такой модификации кресла КМ-1 не удалось);

- при катапультировании автоматически производится принудительный притяг привязных ремней и прижатие конечностей летчика, отсоединение всех коммуникаций, связывающих ВКК, гермошлем и устройства радиосвязи в нем с оборудованием самолета, выброс кресла с одновременным открытием фонаря кабины, который отсоединяется от подфонарной рамы и соединяется с креслом, после отхода кресла от самолета и гашения его скорости (что определяется по отсчету времени

авиационно-ракетная система перехвата «Ураган-5» (У-5):

- обеспечивает выполнение перехвата высотной скоростной цели (теоретически – с любого ракурса) в полуавтоматическом (с приемом команд наведения с земли и их выполнением автопилотом), директорном (с приемом команд наведения с земли, их отражением на приборах в кабине и выполнением летчиком вручную) и полностью ручном режиме, при этом самолет выходит в точку поиска, может далее автоматически выполнять захват цели и пуск, и дальнейшую подсветку цели РЛС при пуске до попадания), а также вручную, тогда и поиск цели тоже выполняется вручную, но после захвата возможно автоматическое сопровождение цели (подсветка) до попадания;

- состоит из самолета-носителя, БРЛС «Ураган-5Б» с прицельно-вычислительным устройством ПВУ-67 («Ураган-5Д») и аппаратурой управления «Ураган-5Т-1», автопилота «Ураган-5В», запросчика-ответчика системы свой-чужой СРЗО-2 «Хром-Никель», ответчика дальности СОД-57, собственно вооружения в составе двух УР (см. ниже), а также наземной системы наведения «Луч-1» (см. ниже).

- вооружение в составе двух УР К‑7В/К‑7Л, см. ниже, способные поражать цели только в заднюю полусферу, по ходу проектирования было заменено на К‑8Р с полуактивной радиолокационной и Р-8Т с тепловой ГСН, а уже на стадии постройки самолета – на всеракурсные К-9-155 (К-155) с полуактивной радиолокационной ГСН.

Система У-5 разрабатывалась начиная с 1954 г. в НИИ-17 под руководством В.И. Ланердина. По сравнению с системой «Ураган-1» улучшенные динамические характеристики и дальность наведения (до 100…120 км от места вылета), что позволяло перехватывать сверхзвуковые цели. Стала первой отечественной единой замкнутой системой автоматизированного перехвата воздушных целей.

РЛС «Ураган-5Б» разработана предположительно в КБ-339 ГКРЭ под руководством Главного конструктора Ф.Ф. Волкова. В конструкции станции применены все имевшиеся тогда новые наработки по элементной базе, новым легким материалам, конструкции привода антенны. Выполнена в виде единого блока, при установке на самолет вдвигаемого в его носовую часть.

Имеет одну касергеновскую антенну, единый индикатор, работающие в двух режимах – обзорном и прицельном (сопровождение цели – подсветка). Аппаратура управления РЛС – «Ураган-5Т-1». Предназначена для наведения ракет К-8Р (Р-8Р) с дальностью пуска 12 км (на стадии проектирования предусматривались также К-6 или К-7с). Дальность обнаружения – 30 км, захвата – 20 км, имела по тому времени высокую помехозащищенность.

Разработка управляемой ракета класса «воздух-воздух» с системой наведения по радиолучу К-7л была поручена в ОКБ-134 И.И. Торопова в начале 50-х гг. Она проходила испытания на опытном всепогодном перехватчике Як-25К-7л. К-7в – ее модификация с полуактивной радиолокационной системой наведения. Существовала также модификация ракеты К-7с с тепловой ГСН для системы вооружения «Ураган-5», но сведений о том, что она также включалась в проект самолета Е-150 на каком-то его этапе пока не найдено. Ни одна из модификаций ракеты К-7 на вооружение не была принята.

В 1955 г. в ОКБ-4 под руководством М.Р. Бисновата начата разработка самонаводящейся всеракурсной ракеты К-8 в двух вариантах – К-8Р с полуактивной радиолокационной ГСН и К-8Т с тепловой головкой самонаведения С1-У. Ракета К-8 в этих вариантах балы проектирована в предельно короткие сроки, прошла испытания на опытных самолетах И-75Ф (в системе «Ураган-5»), Як-25К и др. с положительной оценкой и была принята на вооружение в доработанном виде под обозначением Р-8МР и Р-8МТ для самолета Су-11. Однако к тому времени было принято решение задать разработку новых ракет с увеличенными величинами дальности пуска, высоты и скорости поражаемой цели, а также вероятности попадания специализированному ОКБ-4 (создана ракета К-80 / Р-4) и самолетостроительным ОКБ-51 П.О. Сухого (К-9-51) и ОКБ-155 А.И. Микояна и М.И. Гуревича (К-9-155).

Ракета класса «воздух-воздух» К-9-155 (изд. 90) предназначалась для поражения целей под всеми ракурсами, в т.ч. на встречных и пересекающихся курсах. Управление ракетой – по принципу самонаведения с параллельным сближением с нулевой угловой скоростью перемещения линии «ракета-цель».

Аэродинамическая схема ракеты классическая статически устойчивая с Х-образным поворотным крылом и Х-образным хвостовым стабилизатором.

Система управления включает ПАРГС импульсного действия ЦР-1 и автопилот АПЦ-18.

Осколочно-фугасную БЧ разработало ГСКБ-47. Она имела радиовзрыватель импульсного действия ЦРВ-1 и предохранительный механизм И-60.

Двигательная установка – 2-режимный РДТТ ПРД-56.

В наземную часть авиационно-ракетной системы перехвата входили несколько обзорно-следящих РЛС, канал САЗО, вычислительная машина наведения перехватчика (главный конструктор Базилевский) и пункт наведения с планшетом отображения обстановки (главный конструктор А.Ф. Федосев).

Первый эскизный проект самолета Е-150 завершен в 1956 г. с ракетами К-7, однако было принято решение о применении новых ракет, см. выше.

Летом 1957 г. окончательный эскизный проект самолета Е-150А (в боевом исполнении) был утвержден.

Хотя по предварительным расчетам показатели самолета Т-37 были существенно выше, Совместным постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 4 июня 1958 г. задание на проектирование и постройку опытных истребителей-перехватчиков Сухой Т-3А (заводское обозначение Т-37) и Микоян Е-150А.

Были приняты величины вероятности успешного наведения на неманевренную высотную скоростную цель (стратегический бомбардировщик или разведчик) с любого ракурса во всем диапазоне рабочих скоростей и высот самолета при его пилотировании в автоматическом, директорном и ручном режимах 0,7…0,8, а вероятности его поражения последовательным пуском двух ракет К-9 – 0,7…0,8. Величины скорости и продолжительности полета при атаке цели на разных высотах – см. табл.

Е-150 Р15-300 (без б/№) 1-й опытный, всепогодный перехватчик системы «Ураган-5».

Совместным постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 28.03.56 г. ОКБ-155 А.И. Микояна было задано проектирование всепогодного перехватчика И-7 с системой вооружения «Ураган-1» и строительство четырех опытных образцов самолета, из которых был построен и испытан только один и дальнейшие работы были прекращены.

Задел и неиспользованное финансирование, выделенное на три не сданных самолета И-7, Совместным постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 07.03.57 г. были направлены на разработку и строительство трех опытных образцов нового самолета И-75 с системой вооружения «Ураган-5», но такой самолет был построен и испытан также только один и один не достроен.

Совместным постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 4 июня 1958 г. задавалась постройка одного опытного самолета Е-150, на который направлялось оставшееся неизрасходованным финансирование. Задел по самолетам И-7 использован не мог быть, а по И-75 – лишь в незначительной части, остальное было списано.

Самолет построен заводом № 155 в частичной комплектации без вооружения и системы У-5 (конус ВЗ металлический) по согласованию с Заказчиком как летающая лаборатория для исследования поведения самолета на скоростях, приближающихся к «тепловому барьеру», проверки основных аэродинамических и конструктивных решений, а также для испытаний ТРДФ Р15-300 и агрегатов системы управления.

Самолет закончен постройкой в декабре 1958 г.

30.12.58 г. самолет был передан на ЛИДБ, но из-за поломки двигателя во время его наземной отработки летные испытания задержались на полтора года.

08.06.60 г. летчик-испытатель ОКБ-155 А.В. Федотов выполнил первый полет в районе аэродрома ЛИИ ГКАТ в Жуковском.

26.06.60 г. в 4-м полете была выявлена тряска (флаттер) элеронов при М=0,925 на высоте 5200 м. В канал управления по крену установили отдельный демпфер, дополняющий в этом режиме бустер.

В 5-м полете (предположительно, осенью 1960 г.) разрушилась коробка агрегатов двигателя, но летчик смог выполнить посадку.

В декабре 1960 г. вышел приказ по ГКАТ, который формально переквалифицировал самолет из перехватчика в экспериментальный – летающую лабораторию для отработки двигателя Р15-300 и системы вооружения У-5, которая была установлена в частичной комплектации:

- РЛС «Ураган-5Б» (ЦП) с антенной в новом стеклотекстолитовом конусе ВЗ;

- вычислитель ВБ-158 и др.

Вооружение установлено не было.

Также была перекомпонована КЗА.

18.01.61 г. после ремонта систем, замены двигателя и установки испытуемого оборудования самолет был передан на наземную отработку силовой установки.

21.01.61 г. летные испытания возобновились и до 30.03.60 г. выполнили 8 полетов. Было достигнуто число М=2,1, высота 21000 м).

В середине весны 1961 г. двигатель еще раз заменили и в следующем этапе (20 полетов) были достигнуты скорость 2890 км/ч на высоте 19100 м (М=2,72) и высота горизонтального полета 22500 м. При этом оставался запас тяги для дальнейшего увеличения высоты и скорости полета.

В середине 1961 г. самолет подвергли следующей доработке: были заменены эжектор и теплоизоляция кабины.

С 14.11.61 г. по 25.01.62 г. было выполнено еще 9 полетов.

На Государственные испытания самолет не передавался по согласованию с Заказчиком, т.к. не соответствовал заданию и утвержденному проекту. К тому времени уже проводили испытания самолета Е-152 с полным комплексом вооружения.

На всех этапах испытаний на самолете было выполнено 42 полета и проведено три замены двигателя (т.е. летных двигателей всего было четыре). Осмотр двигателя со вскрытием всех эксплуатационных люков проводился после каждого полета.

Именно испытания двигателя Р15-300 стали основной задачей, которая была решена на этом самолете, благодаря чему был разработан комплекс мер по его совершенствованию и серийная модификация Р15Б-300 пошла в широкую эксплуатацию на самолете МиГ-25.

Е-150 АЛ-11 эскизный проект, всепогодный перехватчик.

Проектировался как модификация самолета Е‑150 с двигателем АЛ‑11 и с той же системой вооружения «Ураган-5».

Этот двигатель отличался сравнительно малыми размерами и весом (1750 кг – в 1,5 раза меньше, чем Р15-300), но имел и меньшую боевую тягу – 10700 кгс на скорости 3200 км/ч на высоте 16000 м. Требуемые летные данные он не обеспечивал.

Самолет не строился.

Е-150 ВК-11 (или 2ВК-11?) техническое задание, всепогодный перехватчик.

Проектировался как модификация самолета Е‑150 с двигателем ВК‑11 и с той же системой вооружения «Ураган-5».

Вероятно, ТЗ было выдано, но о его выполнении данных нет.

Всего построен 1 самолет.

Испытания самолета Е-150 дали важнейшие результаты для доводки двигателя Р15-300 конструкции С.К. Туманского и проектирования новых самолетов с последовательным наращиванием скоростей и высот полета. Эти работы показали возможность достижения заданных скоростей и высот полета и продолжились на самолетах Е-152, однако на случай все же возможной неудачи с доводкой двигателей нового поколения Р15-300 был разработан проект Е-152А с серийными «легкими» ТРДФ Р11Ф-300.

Смысл использованных в статье и таблицах определений, понятий и сокращений можно узнать, открыв наш краткий словарь по авиации и ракетной технике

Подробные тактико-технические данные самолета смотрите в таблице ТТХ Е-150

Подробные сведения о вооружении и оборудовании самолетов смотрите в таблице Вооружение и оборудование Е-150

Список использованных источников будет дан в последней статье Справочника, посвященной самолетам семейства Е-150

Продолжение следует