Корабельный истребитель V поколения, техническое предложение. Эскизное проектирование началось в 1982 году, когда был заложен ТАКР «Рига». Для самолета была выбрана схема продольного интегрального триплана с КОС, статически неустойчивого по всем трем осям.

В 1986 г. задание было изменено: основная модификация должна была проектироваться для ВВС по программе МФИ, а корабельный самолет должен был стать его модификацией.

МФИ («Многофункциональный Фронтовой Истребитель»), проект в первой редакции. Проектирование начато во второй половине 70-х гг. по инициативе ОКБ сразу после окончания проектных работ по истребителю Су-27 в рамках конкурса с ОКБ Микояна. Самолет предназначался для замены всего парка истребителей и истребителей-бомбардировщиков ВВС III и IV поколения (МиГ-23, МиГ-27, Су-17М, МиГ-29, Су-27).

Основные направления повышения летных качеств по сравнению с истребителями 4-го поколения:

- обеспечение применения управляемого и неуправляемого оружия, а также пушки по наземным целям с повышенной точностью в т.ч. ночью и в СМУ;

- вооружение должно применяться по принципу «увидел – выстрелил – отвернул»;

- снижение заметности в радиолокационном, электромагнитном, тепловом и оптическом спектрах в определенных ракурсах (в первую очередь в переднюю полусферу);

- сверхманевренность при M<1 без выхода на опасные режимы, автоматизация режимов безопасного пилотирования, улучшение системы ограничительных сигналов и т.д.

- сверхзвуковая крейсерская скорость полета;

- улучшение маневренности при M>1.

Полномасштабные работы начались после получения первой достоверной информации о том, что в США завершается проектирование самолета ATF. Под влиянием информации по ATF главными требованиями стали:

- сверхзвуковая крейсерская скорость;

- сверхманевренность;

- скрытность.

С-22 (МФИ) проект, многофункциональный фронтовой истребитель с КОС и УВТ. Разработка аванпроекта началась в конце 70-х гг. по инициативе ОКБ. Полномасштабное проектирование самолета началось в 1986 г. после выхода соответствующего закрытого Постановления СМ и ЦК КПСС по конкурсу с ОКБ Микояна (проект 1.42 и самолет-демонстратор 1.44).

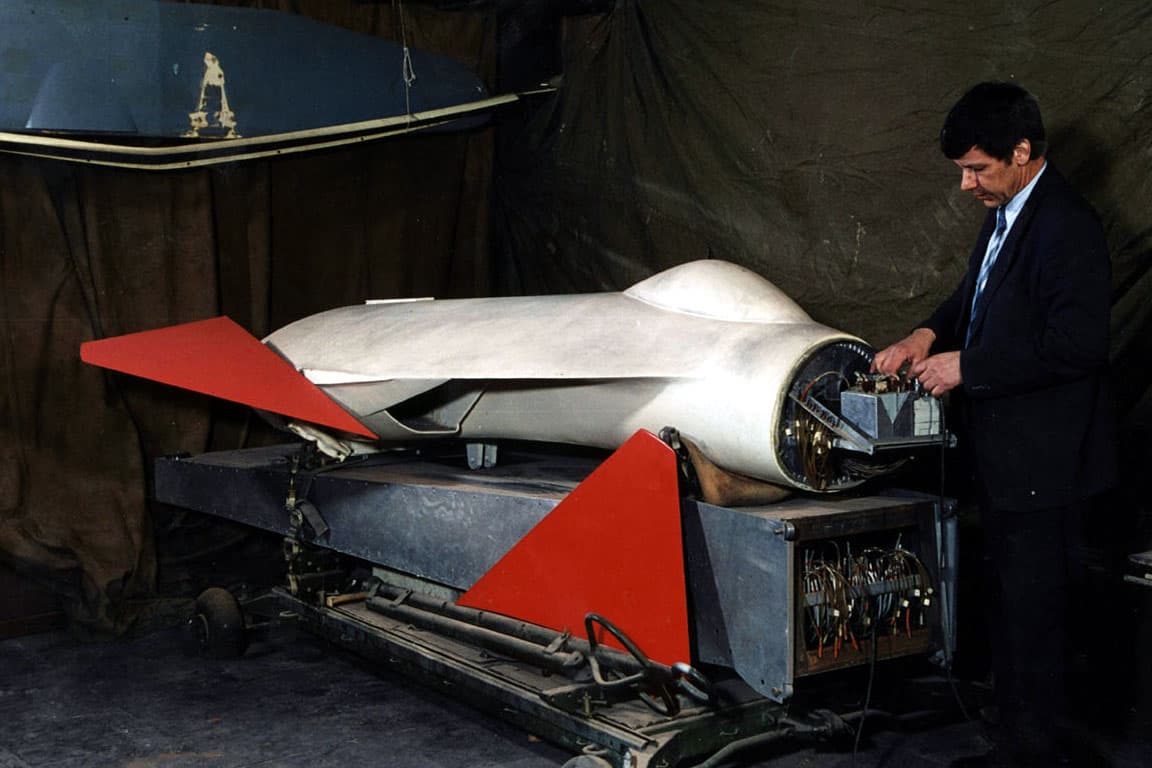

Для отработки проекта в НИИ ПФМ был построен ряд моделей, как свободнолетающих, так и для продувки в АДТ, большое число наземных стендов, а также моделирование на ЭВМ с применением МКЭ. Для проектирования КОС использовались данные, полученные в 40-х гг. на испытаниях самолета Цыбина ЛЛ-3 (с КОС стреловидностью 40 град.), Ю-287/«140», а также в 70-х гг. при продувке модификаций МиГ-23 и Су-9 с КОС в АДТ. В 1982 г. была облетана ЛЛ с КОС (данные официально не подтверждены, фото нет).

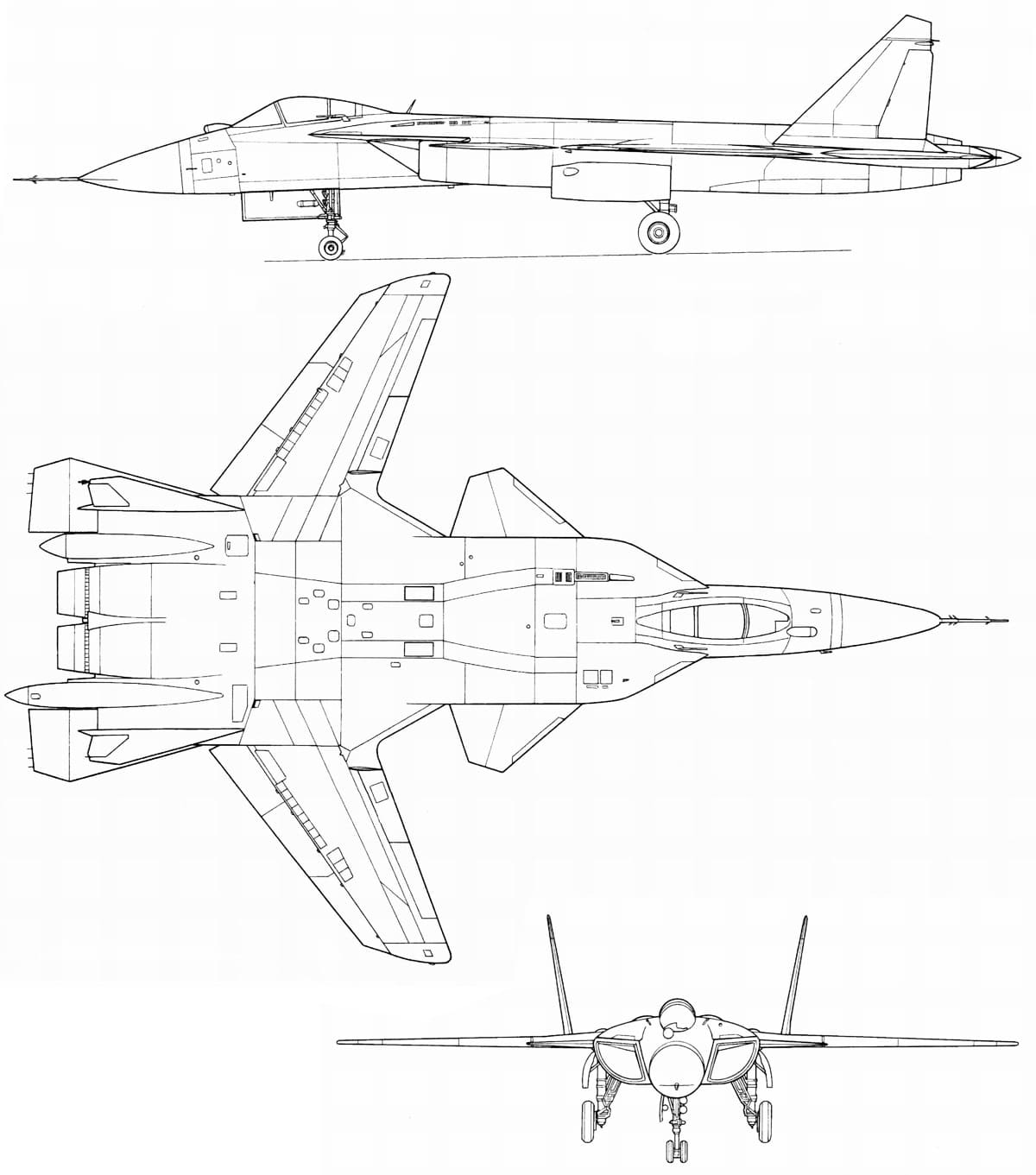

Самолет представляет собой «продольный интегральный триплан с КОС», аэродинамическая схема самолета статически неустойчивая по всем трем осям. Сопряжение крыла и оперения с фюзеляжем соответствует интегральному правилу площадей, плавное выше хорд и обычное – ниже.

Доля КМ (в основном, углепластики) в общем весе конструкции самолета 13%, но в крыле она до 90%.

В проект включены конструктивные решения, снижающие все виды заметности самолета (например, управление электризацией поверхностей обшивки), а также использованы соответствующие материалы – как конструкционные, так и покрытия).

Форма и окраска самолета должна способствовать снижению оптической заметности, а при обнаружении дезориентировать противника относительно пространственного положения самолета.

Особенности конструкции силовой установки:

- установлены два ТРДДФ ОВТ V поколения с плоскими соплами, управляемыми только в вертикальной или и в вертикальной и горизонтальной плоскостях (но на первом этапе рассматривались ТРДДФ поколения IV+ типа АЛ-41Ф, Д-30Ф9 и Р179Ф-300 также с ОВТ);

- воздухозаборники под наплывом, многоскачковые, нерегулируемые внешнего сжатия, с пониженной РЛ-сигнатурой, обеспечивает базирование на грунтовых аэродромах с эффективной защитой от ППП;

- каналы ВЗ S-образные, закрывающие входные ступени компрессоров от прямого облучения РЛС;

- на взлете и посадке открываются дополнительные ВЗ на верхней поверхности фюзеляжа;

- топливо размещено во внутренних и подвесных баках;

- на самолете предусмотрена выдвижная штанга дозаправки топливом в полете;

- система управления силовой установкой цифровая с полной ответственностью (концепция FADEC), включает управление запуском и перезапуском силовой установки, топливопитанием, выбором режимов работы двигателей и положением сопла, объединена с системами управления самолетом, механизацией крыла и шасси в единый комплекс;

- запуск двигателей – от ВСУ;

- система контроля состояния силовой установки встроенная цифровая.

Особенности конструкции крыла:

- крыло состоит из переходящей в фюзеляж наплывной части с оживальной передней кромкой, трапециевидного центроплана со значительной стреловидностью передней кромки и прямой задней кромкой, на которой навешено ГО, и консолей со значительной обратной стреловидностью и передней, и задней кромок;

- аэродинамический профиль крыла тонкий двояковыпуклый, оптимизирован для достижения больших сверхзвуковых скоростей при сохранении высоких значений коэффициента подъёмной силы и его производной по углу атаки, что дает высокую маневренность, в т.ч. при М>1;

- большую часть передней кромки консолей крыла занимают двухсекционные предкылки (отклоняемые носки);

- примерно 2/3 задней кромки консолей занимают двухсекционные закрылки, остальное – элероны;

- механизация крыла адаптивная;

- конструкция кессонной части крыла многолонжеронная с использованием крупногабаритных монолитных силовых агрегатов – панелей обшивки, лонжеронов и нервюр;

- крыло имеет повышенную жесткость для восприятия характерных для КОС повышенных нагрузок от дивергенции (кручение в плоскости хорд).

Особенности конструкции фюзеляжа и кабины летчика:

- фюзеляж имеет овальное сечение, которое расширяется от воздухозаборников;

- основные конструкционные материалы фюзеляжа – алюминиевые, алюминиево-литиевые и титановые сплавы, стали;

- КМ применены только для радиопрозрачных обтекателей антенн и несиловых деталей;

- в фюзеляже сделаны отсеки для внутреннего размещения подвесного вооружения;

- кабина летчика в носовой части фюзеляжа;

- фонарь кабины каплевидный, состоит из ветрового козырька (его обвод близок к коническому) и поднимающейся основной прозрачной части;

- стекла специальные, уменьшающие влияние выреза кабины на ЭПР самолета;

- кресло установлено с углом наклона спинки 30 град. для облегчения восприятия летчиком типовых перегрузок.

Особенности конструкции цельноповоротного переднего горизонтального оперения:

- ПГО крепится к передней части наплыва крыла и расположено в плоскости его хорд близко к ПК (концепция «ПГО – предкрылок»);

- ПГО цельноповоротное, служит для создания управляющих моментов по тангажу и крену, повышения общей подъемной силы самолета на взлете и режимах маневрирования, снижения статической устойчивости самолета для улучшения его маневренности и повышения дальности полета путем снижения балансировочного сопротивления, а также как тормозной щиток на посадке (при этом оно отклоняется на большой угол носком вниз);

- на виде в плане ПГО имеет трапециевидную форму с большой положительной стреловидностью по передней кромке и с умеренной отрицательной по задней.

Особенности конструкции цельноповоротного основного (заднего) горизонтального оперения:

- ГО крепится к задней кромке средней части крыла и расположено в плоскости его хорд);

- ГО цельноповоротное, служит для создания управляющих моментов по тангажу и крену, повышения общей подъемной силы самолета на взлете и режимах маневрирования, а также как тормозной щиток на посадке (при этом оно отклоняется на большой угол носком вверх);

- на виде в плане ПГО имеет сложную форму из двух трапеций с большой положительной стреловидностью по передней кромке и с малой отрицательной по задней.

Особенности конструкции вертикального оперения:

- вертикальное оперение двухкилевое со значительным «завалом» килей внутрь (экранирование сопел двигателей);

- поверхности ВО трапециевидные, относительно крыла имеют малую площадь;

- каждая поверхность ВО состоит из киля и РН.

Особенности конструкции шасси:

- шасси трехопорное с носовой опорой;

- конструкция опор шасси и их амортизаторов обеспечивает «баллистический взлет» с коротким разбегом и посадку по крутой глиссаде с коротким пробегом;

- шасси обеспечивает базирование на грунтовых аэродромах;

- самолет имеет тормозной парашют и тормозной гак (для использования на специально оборудованных наземных аэродромах с короткими ВПП с твердым покрытием);

- на всех опорах шасси установлены демпферы колебаний и шлиц-шарниры;

- на основных опорах шасси установлено по одному тормозному колесу низкого давления;

- основные опоры шасси убираются в ниши по бокам воздухозаборников вперед против потока;

- на носовой опоре шасси установлено два тормозных колеса низкого давления;

- передняя опора шасси убирается в нишу в НЧФ вперед против потока.

Особенности конструкции систем управления:

- все системы управления (самолетом, механизацией крыла, силовой установкой и шасси) объединены в комплекс, связанный с прицельно-навигационно-пилотажным комплексом БРЭО;

- все системы управления цифровые электродистатнционные с многократным дублированием и гидромеханическим резервом;

- все системы управления имеют встроенные системы контроля и регистрации состояния;

- ручка управления самолетом боковая (БРУС);

- все основные кнопки управления вооружением, прицельным и связным оборудованием размещены на БРУС и РУД (концепция HOTAS).

Вооружение:

- новая 30-мм пушка с увеличенной дальностью стрельбы (улучшенная баллистика), обеспечение поражения высокоманевренных малоразмерных целей короткой очередью, выход ствола и эжектор закрыты створками, открываемыми только при стрельбе (для снижения времени, на которое происходит рост ЭПР и сопротивления самолета);

- применение УР воздух – воздух большой дальности (новых, включая Р-37), средней дальности (новых, а также Р-77, -77М, -77ПД с АРЛ и ИК-ГСН), малой дальности Р-73, -73Л и -73М с широкоугольными ИК ГСН;

- воздух-земля (модификации ракет Х-58 и др. со складывающимся крылом и оперением);

- корректируемых авиабомб КАБ-250 и КАБ-500 (серийных и новых типов);

- свободнопадающих авиабомб (в т.ч. специальных) и НАР.

Состав БРЭО:

- БРЭО полностью цифровое, архитектура открытая соответствует ГОСТу, аналогичному американскому стандарту MIL STD1553B;

- РЛС переднего обзора с АФАР (форма АФАР оптимизирована с учетом обводов НЧФ), обеспечивает применение оружия по воздушным целям (сопровождение 24 целей на дальности 165 – 245 км, одновременный обстрел 8 целей на проходе) и по наземным / морским целям, навигацию, картографирование, разведку и т.п.;

- РЛС заднего обзора с АФАР, обеспечивает применение оружия по воздушным целям в ЗПС, в т.ч. обратный старт УР Р-73 и Р-77;

- система свой-чужой нового поколения;

- цифровая система обмена данных с ЗКП, ВКП/РЛД и самолетами группы;

- ОЭПС (телевизионный, лазерный и ИК-каналы, работает по наземным и воздушным целям, режим пассивного автоматизированного опознавания цели по оптическому образу);

- датчики предупреждения, система радиоразведки и постановки активных помех нового поколения сведены в БКО;

- средства индикации включают ИЛС, ЖКИ и НСЦ (рассматривались также голосовые средства индикации).

При проектировании использовались методы компьютерного моделирования (в т.ч. увязки систем, определения нагрузок и характера обтекания), продувки моделей в АДТ и испытания критических режимов полета на свободнолетающих крупноразмерных ДПМ.

В программе МФИ кроме ОКБ им. Сухого и разработчиков комплектующих изделий участвовали:

- ГК НИИ ВВС (определение ТТТ, сопровождение разработки и ЛКИ, Государственные испытания);

- ЦАГИ (аэродинамика, прочность и ресурс, испытания в АДТ, на стендах статической прочности, колебаний, ресурса);

- ЦИАМ (вопросы силовой установки);

- ВИАМ (конструкционные материалы и технологии их производства);

- НИИ АС (общая концепция МФИ, определение ее эффективности, комплексирование оборудования и вооружения);

- НИИ ЭРАТ (организация жизненного цикла комплекса, специальные испытания на аварийные ситуации и боевую живучесть);

- НИАТ (организация производства самолета и комплектующих, технологии производства);

- ЛИИ (летные испытания самолета и ДПМ);

- НИИ ПФМ (разработка, изготовление и обеспечение испытаний ДПМ и моделей для АДТ) и др.

С-32 (МФИ) проект в 1-й редакции, многоцелевой фронтовой истребитель с КОС и УВТ. От первоначальной конфигурации имел ряд отличий:

- предусмотрена установка двигателей АЛ-37ФУ с осесимметричными соплами со всеракурсным УВТ;

- сделаны новые регулируемые ВЗ с упрощенной конструкцией (без увеличения ЭПР);

- сделаны новые обводы обтекателя РЛС с острыми боковыми гранями (для исключения тряски на больших углах атаки);

- значительно уменьшен мидель средней части фюзеляжа, он приобрел сечение, близкое к шестиграннику;

- установлено ВО значительно увеличенной площади с развалом килей наружу на угол 15 град.;

- изменены форма и размеры ГО и ПГО;

- конструкция пересчитана на больший взлетный вес, установлено усиленное шасси;

- достижение низкой ЭПР не за счет радиопоглощающих материалов, а за счет радиопоглощающей конструкции (экономия массы, улучшение эксплуатационной пригодности);

- снижение количества «малых уголковых отражателей» (винты со шлицевой головкой, щели люков, жалюзи и т.п.);

- минимизация щелей, стыков, люков обслуживания и ниш;

- разработано новое информационное поле кабины (ИЛС и 2 ЖКИ) с центральной РУС;

- число точек подвески без учета МБД увеличено до 12 (но не известно сколько из них внутри, а сколько снаружи);

- снижение массы за счет расчета деталей и узлов по МКЭ и др.

Во второй редакции проекта была сделана новая компоновка отсеков вооружения:

- передний по оси фюзеляжа за нишей ООШ (размер на виде в плане приблизительно 3,75х0,8 м);

- задний за ним, состоит из трех расположенных бок о бок секций (общий размер на виде в плане приблизительно 4,6х2,2 м).

Общий вид самолета в окончательной редакции был утвержден на Военном Совете ВВС, который прошел с 31.01 по 01.02.1996 г. под председательством ГК ВВС П.С. Дейнекина.

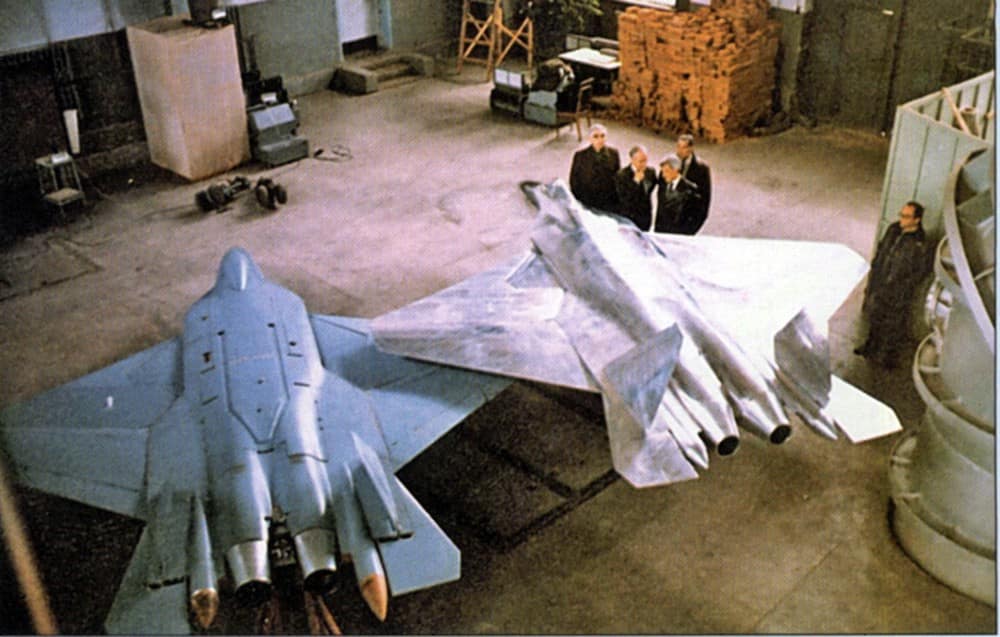

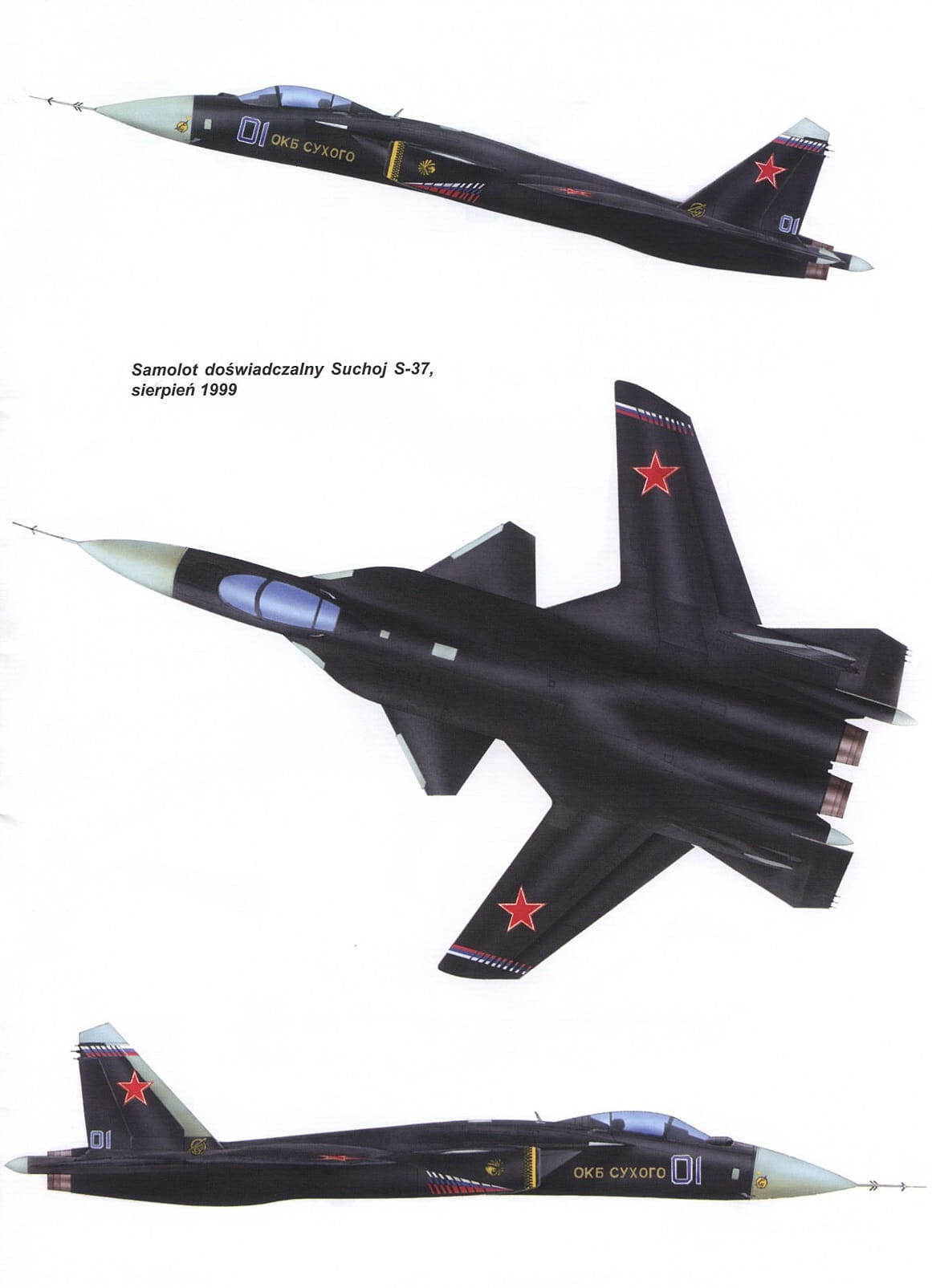

С-37 (МФИ) проект в окончательной редакции, многоцелевой фронтовой истребитель с КОС в промежуточной конфигурации. Для упрощения, снижения цены трудоемкости и постройки первых опытных образцов, предназначенных только для аэродинамических испытаний, было принято решение переделать ряд агрегатов, приблизив их геометрию, конструкцию и технологию производства к серийным для самолета Су-27 и его модификаций. Именно в таком варианте строились первые два летных и статический опытные образцы.

В дальнейшем предполагалось вернуться к конструкции по проекту С-32.

С-37 (МФИ) опытный образец для прочностных испытаний, многофункциональный фронтовой истребитель. Построен в частичной комплектации – без значительной части систем, а также без всего оборудования и вооружения.

На испытаниях была выявлена недостаточная прочности и жесткость крыла и средней части фюзеляжа, что потребовало ограничения максимальной скорости на 900 км/ч (до 1600 км/ч) до усиления планера. Оно так и не было произведено в построенной конструкции полностью, а лишь частично.

С-37 (МФИ) опытный образец для частотных и ресурсных испытаний, многофункциональный фронтовой истребитель. Вероятно, построен в виде частичного комплекта агрегатов планера.

С-37 (МФИ, борт 01) 1-й опытный, многофункциональный фронтовой истребитель. Технологический демонстратор будущего самолета МФИ. Предназначался для выполнения начального этапа испытаний, оценки устойчивости и управляемости на общих режимах, работы общесамолетного оборудования.

При постройке для снижения стоимости работ были предприняты значительные конструктивные упрощения и использовались отдельные агрегаты серийного самолета Су-27 (НЧФ кроме обтекателя РЛС, кили, стойки шасси самолета Су-37 и др.). Вооружение и спецоборудование отсутствовали. Установлены серийные двигатели Д-30Ф6 без ОВТ.

Самолет совершил первый полет 25.09.97 г. (летчик И. Вотинцев). Испытания проходили только по заводским программам на базе ЛИДБ АООТ/АВПК «Сухой» и ЛИИ им. Громова.

По результатам испытаний на самолете был выполнен ряд доработок, в частности, была увеличена высота ВО.

Предполагалось установить на самолет ТРДДФ с ОВТ АЛ-41Ф и шла подготовка к этому, но замену двигателей так и не сделали.

С начала 2000-х гг. интенсивность полетов самолета заметно снизилась и в 2005 г. программа МФИ была практически закрыта в пользу новой ПАК ФА, которая шла с конца 1990-х гг.

В дальнейшем самолет использован как летающая лаборатория по программе ПАК ФА (Т-50) как самолет-лаборатория. В частности, в 2005-2006 гг. на нем был доработан отсек вооружения и начались испытания этой части конструкции в интересах создания самолета Т-50.

На 2019 г. самолет видимо уже исчерпал свой летный ресурс, но не утилизирован и остается на хранении на территории ЛИИ.

После того, как было принято решение о закрытии программы С-37, самолет использовался как летающая лаборатория для отработки систем и вооружения «Перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации» – ПАК ФА

Фото: paralay.iboards.ru

С-37 (МФИ) 2-й опытный, многофункциональный фронтовой истребитель. Экземпляр предназначается для испытаний штатной силовой установки. Было принято решение заменить предусмотренные в проекте ТРДДФ АЛ-37ФУ на АЛ-41Ф. Строился ММЗ, но работы прекращены в связи с закрытием темы.

Су-47 «Беркут» серийный, многофункциональный фронтовой истребитель. Самолету было присвоено официальное войсковое обозначение Су-47 «Беркут» в 2001 г. еще до принятия на вооружение в основном в рекламных целях очевидно с расчетом на привлечение иностранных инвестиций и организации его возможного экспорта.

Серийный самолет должен был иметь ряд важных отличий от существующего опытного образца:

- необходимо было создать новую конструкцию планера с изменением аэродинамики, увеличением жесткости за счет изменения силовых схем агрегатов и расширением применения КМ (прежде всего, углепластиков);

- необходимо было осуществить полную комплектацию самолета вооружением и боевыми системами;

- необходимо было заменить взятые от других самолетов агрегаты, системы и ПО на специальные для Су-47;

- в проект требовалось внести большое число доработок по результатам испытаний, и они были еще не окончательными;

- необходимо было снизить заметность самолета во всех диапазонах;

- необходимо было создать новую технологию производства, эксплуатации и ремонта планера с расширенным применением КМ, технологий снижения заметности и спецматериалов для них и др.

Вопрос о развертывании опережающей подготовки серийного производства самолета рассматривался неоднократно. Но при общем положительном отношении большинства инстанций и в целом хороших результатах выполненных этапов испытаний. Однако были формальные субъективные и объективные проблемы:

- ряд должностных лиц считали, что самолет 1.44 конструкции ОКБ МиГ имеет перед Су-47 важные преимущества, что подтверждалось результатами испытаний (по максимальным скоростям Су-47 уступал самолету 1.44, а по скоростям крейсерским без форсажа не мог быть отнесен к самолетам V поколения);

- испытания не были завершены в полном объеме и не могли быть проведены только лишь на одном построенном самолете;

- финансирование работ из госбюджета осуществлялось неритмично и в недостаточных объемах;

- неприемлемые условия, а подчас и невозможность получения кредитов на программу от государственных и частных банков;

- ухудшение финансовой обстановки на предприятиях АООТ «Сухой» и в РФ в целом привело к кадровым и прочим проблемам на предприятиях – участниках программы МФИ, что вызывало постоянное отставание от плановых сроков;

- усложнение работы с украинскими предприятиями – участниками программы из-за политических, юридических, финансовых и организационных причин.

Программа подготовки серийного производства самолета Су-47 закрыта ориентировочно в 2005 г. в пользу самолета ПАК ФА / Т-50 / Су-57.

Подробные тактико-технические данные самолета смотрите в таблице Су-47 ТТХ

Смысл использованных в статье и таблицах определений, понятий и сокращений можно узнать, открыв наш краткий словарь по авиации и ракетной технике

Список использованных источников:

- Агроник А. Эренбург Э. Развитие авиационных средств спасения М., Машиностроение, - 1990 г.

- Багратинов В.А. Крылья России. М., ЭКСМО, - 2005 г.

- Гаврилин Б. НИИ Приборостроения – лидер в разработке малогабаритных систем управления ракетами. // Военный парад, - май – июнь 1998 г.

- Летные исследования и испытания. Фрагменты истории и современное состояние. Научно-технический сборник. Под ред. К.К. Васильченко и др. М., Летно-испытательный институт МАП им. Громова / «Машиностроение», - 1993 г.

- Материалы Музея НИИ проблем физического моделирования закритических режимов полета

- Материалы ЛИИ им. Громова, представленные на авиасалонах МАКС

- Материалы ОКБ им. Сухого, представленные на авиасалонах МАКС

- Butowski P. Lotnictwo wojskowe Rosji. 1. Warszawa, Lampart, - 1994

- Gordon Ye. Nove Su I MiG. Przeglad Konsrtukcji Lotniczyh. Warszawa, Polska, Agencja Lotncja Altair, - 2000