Россия, первый полет – лето 1915 г.

Зависимость от импорта авиатехники оставалась в те годы совершенно нерешенной проблемой, которая проистекла из недостатка внимания государства к собственной авиапромышленности. И дело было не только в слабой финансовой поддержке, но и в отсутствии продуманной политики, направленной на ее развитие и жесткую повсеместную проверку деятельности

проект и опытные самолеты

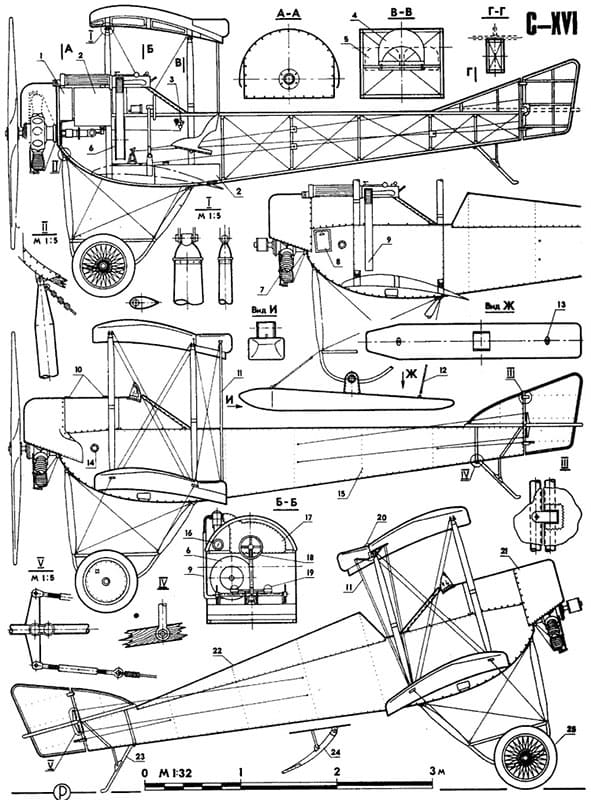

С-16 (C-XVI) проект, двухместный скоростной учебный самолет и двухместный разведчик. Проектирование самолета началось в середине 1914 г. для обучения летчиков Авиации ВМФ России по распоряжению директора РБВЗ Михаила Владимировича Шидловского. Разработка была предварительно согласована с командованием Авиации ВМФ, которое назначило летчиком-приемщиком самолета л-та Георгия Ивановича Лаврова, который уже испытывал др. самолеты РБВЗ.

Руководителем разработки самолета был назначен Главный инженер РБВЗ Игорь Иванович Сикорский, но он был в то время занят доводкой, испытаниями и запуском в серийное производство самолетов «Илья Муромец», он выполнил только общее проектирование самолета, чертежи и расчеты его общего вида и главных силовых агрегатов, а также весовой расчет, а остальное делалось Техническим бюро Воздухоплавательного отделения АО РВВЗ под руководством его начальника Анатолия Анатольевича Серебренникова.

Фото: http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-rossijskaya-imperiya/sikorskij-igor-ivanovich/

При проектировании самолета под руководством И.И. Сикорского были выполнены продувки моделей (осевидно, отсека крыла) самолета в малой АДТ, построенной на территории РБВЗ, а также продувка модели самолета в Аэродинамической лаборатории Петербургского политехнического института под руководством Василия Адриановича Слесарева.

Также в разработке самолета с самого начала участвовал летчик-приемщик Авиации ВМФ Г.И. Лавров.

Как образец при проектировании был взят английский самолет Sopwith Tabloid (первый полет – 27.11.13 г.), но строящийся самолет его копией не являлся, а взял от него лишь некоторые идеи и пропорции, да и то по ходу дела измененные.

В основном проект опирался на хорошо отработанную конструкцию самолета Сикорский С-10, от которого отличался в основном уменьшенной размерностью, в меньшей степени – на предыдущие С-5 и С-8 (от них были взяты некоторые детали и узлы, т.к. они имели меньшую массу).

Также уже в ходе проектирования в связи с началом мировой войны было изменено назначение самолета – теперь он рассматривался также как «кавалерийский самолет» – двухместный разведчик (но вооружение на этом этапе пока не предусматривалось).

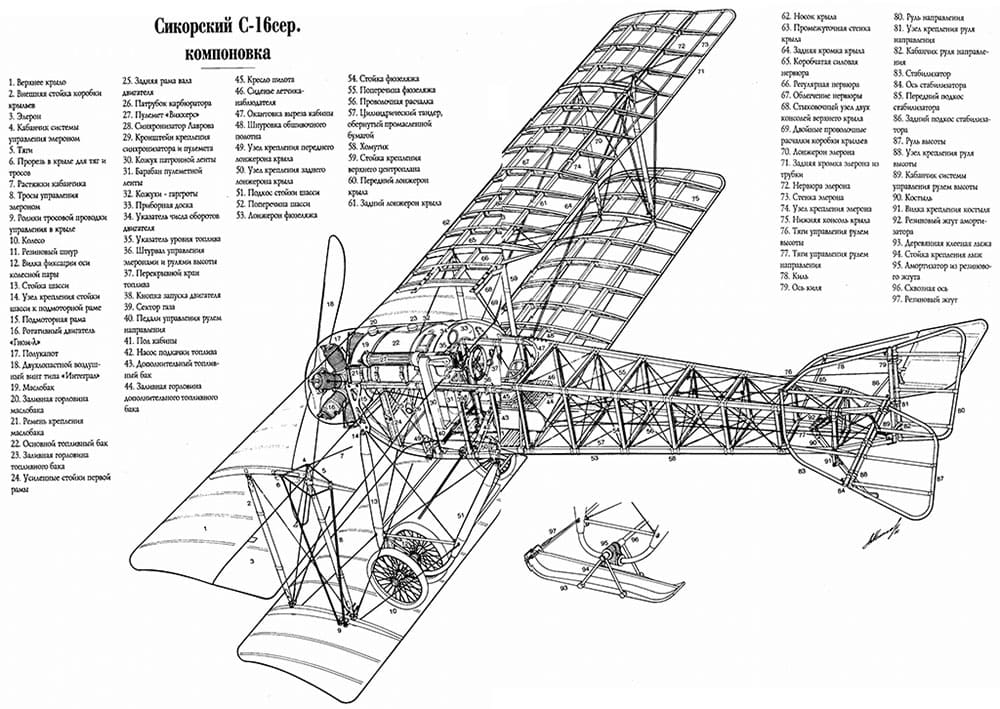

Общие особенности конструкции и технологии самолета, применяемые материалы:

- самолет спроектирован с минимальной размерностью;

- каркас крыла и фюзеляжа – деревянный;

- основные силовые элементы сделаны из орегонской (ее еще называли желтой или тяжелой) сосны, которая доставлялась из США морем (что оказалось не вполне оправдано с точки зрения удельной прочности и упругости) и из ясеня;

- менее нагруженные деревянные элементы каркаса изготавливались из ели отечественного произрастания и производства;

- каркас оперения и кромки элеронов, подкосы стабилизатора – тонкостенные стальные трубы;

- обшивка за исключением указанных ниже участков – льняное полотно на эмалите, по наиболее правдоподобным данным, подтверждающимся фото, она приклеивалась к деревянному силовому набору и пришивалась суровой ниткой (по др. данным – прибивалась обойными (медными с широкой шляпкой) гвоздями), а к металлическому – только пришивалась;

- обшивка фюзеляжа с боков и снизу между 1-й и 2-й рамами его феррмы – фанера на медных винтах или гвоздях;

- капот, обшивка переднего гаргрота фюзеляжа и подножки кабины – листовой алюминий;

- стыковые узлы изготавливались из стальных и латунных листов и труб (применение латуни оказалось неоправданно ни с точки зрения ее веса, ни с точки зрения монтажа, ни с точки зрения ее наличия для ритмичного производства самолетов, было также известно уже, что в полевой эксплуатации она образует коррозионную пару со сталью и требует дополнительной защиты);

- кронштейны управления и растяжек изготавливались из листовой стали и латуни;

- качалки всех кулевых поверхностей («кабанчики») – латунные литые пустотелые;

- узлы навески всех рулевых поверхностей – простейшие петли на их лонжеронах и лонжеронах крыла, киля и стабилизатора;

- бензиновые и масляный баки латунные паянные (лист 0,7 мм);

- трубопроводы топливной и масляной систем – медные трубы на пайке.

Силовая установка:

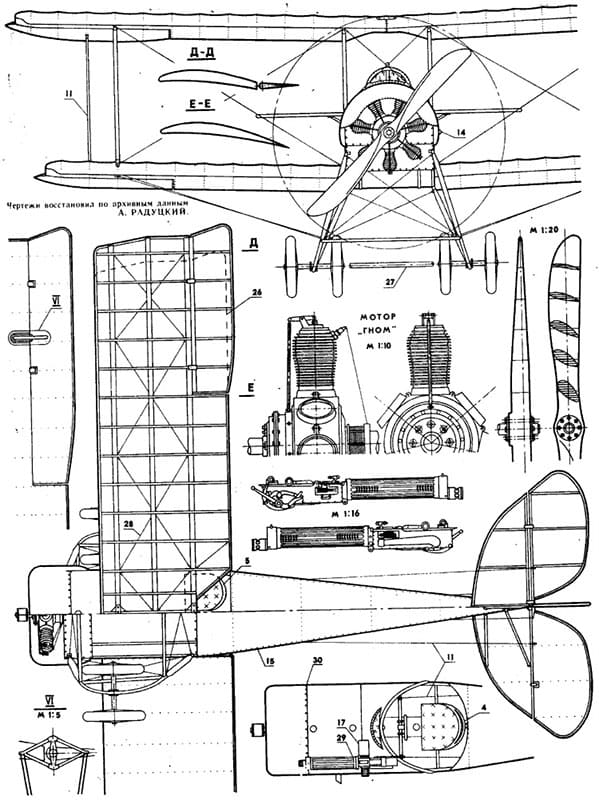

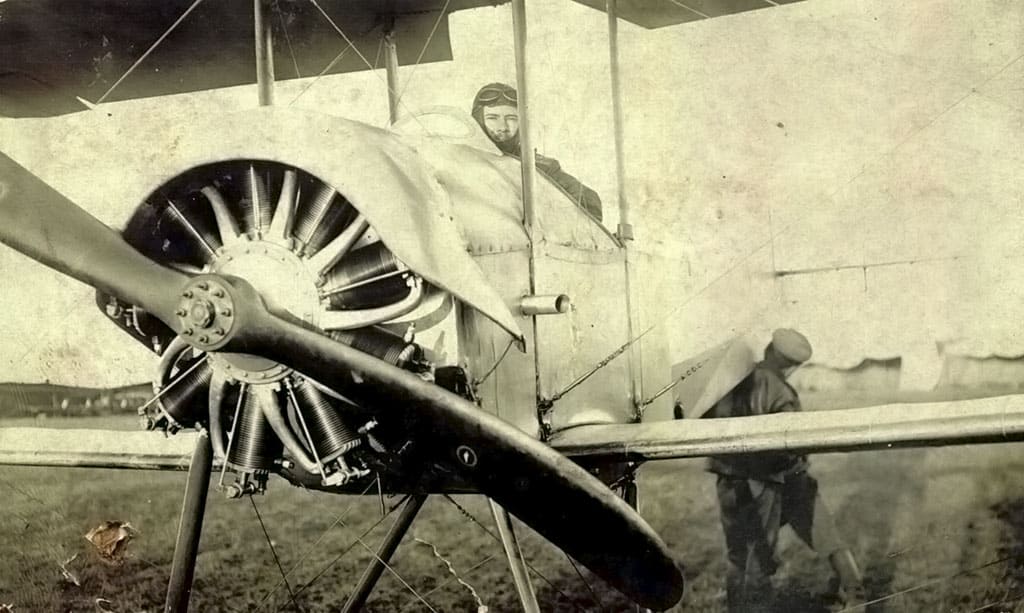

- на самолете был установлен один 9-цилиндровый ротативный мотор Рон 9С мощностью 80 л.с. с двухлопастным тянущим воздушным винтом;

- воздушный винт тянущий двухлопастный типа НЕЖ конструкции профессора Н.Е. Жуковского выпуска Московского аэротехнического завода, цельнодеревянный клееный;

- моторама представляла собой гнутую из стального листа пластину с П-образным на виде в плане сечением, в которой сделаны большие отверстия облегчения, она крепилась на 1-ю раму фермы фюзеляжа, а к ее нижней части крепились передние стойки ООШ;

- на самолете установлен капот типа «подкова» как на других самолетах Сикорского с ротативными моторами;

- топливная система состоит из двух баков – основного № 1 и «запасного» № 2, который используется для полетов на большую дальность;

- бак № 1 установлен на верхних бимсах передней части фермы фюзеляжа между рам №№ 1 и 3, прикрыт сверху кожаным чехлом и притянут к бимсам ремнями на пряжках, пришитыми к этому чехлу;

- бак № 2 крепится полу кабины и под сиденьем летчика;

- на видимой летчиком тыльной стенке 1-го бака установлено мерное стекло;

- для подключения 2-го бака триеровалось вручную перекачивать бензин из него в 1-й бак насосом, который крепился к левой ножке кресла летчика;

- маслобак установлен на бимсах передней части фермы фюзеляжа между рамой № 1 и топливным баком № 1;

- управление мотором установлено по левому борту кабины и состоит из крана подачи бензина, сектора газа и крана для перевода питания мотора на «зимний» жиклер.

Бипланная коробка крыльев:

- консоли крыльев, за исключением зоны элеронов, см. ниже, имеют на виде в плане трапециевидную форму, при этом передние и задние их кромки параллельны, установлены с небольшой положительной стреловидностью, а законцовки скошенные;

- средней части верхнего крыла по задней кромке сделан трапециевидный вырез для улучшения обзора вперед и вверх;

- профиль крыльев тонкий выпукло-вогнутый разработки И. Сикорского;

- крылья установлены без поперечного V;

- верхнее крыло состоит из правой и левой консолей, соединенных по корневым нервюрам;

- нижнее крыло состоит из правой и левой консолей, крепящихся к фюзеляжу, стыки закрываются латунными пластинами;

- верхнее крыло в сборе крепится к фюзеляжу на «кабане» из четырех одинаковых вертикальных стоек, крепящихся к вертикальным стержням фермы фюзеляжа, доходя до ее нижних бимсов;

- верхние и нижние консоли связаны одной парной (II-образной) стойкой с каждой стороны от ПСС;

- все стойки каплевидного сечения с продольной полостью, склеиваются из двух половин, материал – орегонская сосна;

- все стыковые узлы бипланной коробки крыльев – на муфтах для быстрой разборки и сборки самолета;

- конструкция консолей верхнего и нижнего крыльев одинакова за исключением размаха и числа нервюр, разница в размахе консолей – на ширину фюзеляжа, полный размах одинаков);

- продольный силовой набор консоли крыла состоит из трех коробчатых лонжеронов из орегонской сосны, пустоты в которых в местах установки стоек бипланной коробки были заполнены деревянными «сухарями», а также деревянных реек по всем кромкам консолей;

- поперечный силовой набор состоит из силовых нервюр коробчатого сечения (корневые и установленные в местах крепления стоек, изготовлены из орегонской сосны) и рядовых нервюр двутаврового сечения (остальные, ель);

- жесткость бипланной коробки крыла обеспечена растяжками (по две пары которых, идущие от точек крепления 1-го и 3-го лонжеронов нижнего крыла к фюзеляжу к точкам крепления межкрыльевых стоек к верхнему крылу двойные обтянутые полотном, остальные одинарные);

- материал растяжек – стальная проволока диаметром 1,5 и 2,5 мм, натяжка – тандерами, которые контрятся проволокой и заворачиваются промасленной бумагой;

- управление по крену – элеронами на обоих крыльях;

- верхние и нижние элероны (попарно) соединены стойками, входящими в систему управления ими;

- каркас элеронов деревянный, состоит из лонжерона из орегонской сосны, одного стрингера, кромки из сплюснутой тонкой стальной трубки и нервюр.

Фюзеляж:

- основа фюзеляжа – ферма переменного прямоугольного сечения, на носовой части которой от 1-й по 4-ю рамы установлен гаргрот по форме капота мотора;

- бимсы фермы – рейки прямоугольного сечения из орегонской сосны;

- вертикальные и поперечные стержни рам фермы также прямоугольного сечения, но с продольными прорезями для облегчения, сделаны из ясеня (всего рам 11), на рамы с 1-й по 4-ю крепятся дугообразные полушпангоуты, поддерживающие передний гаргрот;

- за 11-й рамой бимсы имеют излом и сходятся на металлической трубе, являющейся одновременно лонжероном киля;

- жесткость фермы фюзеляжа обеспечена проволочными растяжками (такими же, как на бипланной коробке крыльев);

- на 1-й раме фермы фюзеляжа крепились моторама, стойки шасси и пол кабины;

- на 2-й раме фермы фюзеляжа крепились передние стойки «кабана» бипланной коробки, стыковые муфты для крепления 1-х лонжеронов среднего крыла и приборное оборудование кабины;

- на 3-й раме фермы фюзеляжа (она не имела верхней поперечины) внизу крепились 2-е лонжероны нижнего крыла;

- на 4-й раме фермы фюзеляжа (она не имела верхней поперечины) внизу крепились 2-й топливный бак;

- на 5-й раме фермы фюзеляжа (замкнутой, ограничивающей кабину) крепились задние стойки «кабана» бипланной коробки, стыковые муфты для крепления 3-х лонжеронов среднего крыла, пол кабины, 2-й бензобак и задние стержни ООШ;

- сиденья курсанта и инструктора (или летнаба) располагались в общей кабине бок о бок (слева против поста органов управления – обтянутое гранитолем плетеное кресло с набитой волосом подушкой и кожаным привязным ремнем, справа с небольшим сдвигом назад – сиденье в виде подстилки из войлока на баке без спинки и ремня);

- вырез кабины усилен дополнительными вертикальными стойками между бимсами фермы и латунными трубками, обтянутыми гранитолем;

- к 8-й раме фермы фюзеляжа крепится труба передней кромки киля;

- к 10-й раме фермы фюзеляжа крепятся стабилизатор и его передние подкосы;

- к 11-й раме фермы фюзеляжа крепятся задние подкосы стабилизатора, узел навески костыля шасси и его амортизация;

- на 8-й и 9-й рамах фермы фюзеляжа крепятся ролики тросовой проводки управления РВ и РН;

- у кабины в бортах фюзеляжа сделаны подножки («стремена») для удобства входа и выхода;

- ветрового козырька перед кабиной нет;

Горизонтальное оперение:

- ГО на виде в плане напоминает пятиугольник со скругленными углами и треугольным вырезом по задней кромке (в РВ для обеспечения свободы перемещения РН);

- профиль ГО плоский, образован трубами каркаса;

- ГО состоит из стабилизатора и РН;

- стабилизатор цельный, крепится к верхним бимсам фюзеляжа в районе рамы № 10 и концевой трубы фермы фюзеялжа, а подкосами соединяется с 10-й и 11-й рамами;

- каркас стабилизатора состоит из лонжерона (перпендикулярен ПСС), передней кромки и двух нервюр (установлены по потоку в местах излома кромки);

- РВ представляет собой единый агрегат с общим лонжероном, к которому крепятся моментным соединением два руля – трапециевидные кромки и по две нервюры, установленные по потоку.

Вертикальное оперение:

- ВО состоит из киля и РН;

- киль имеет треугольную в плане форму;

- форма РН на виде в плане – неправильный четырехугольник со скругленными задними углами;

- силовой набор киля состоит только из одного лонжерона (он же – концевая труба фермы фюзеляжа) и прямой передней кромки, которой он крепится к ферме фюзеляжа;

- силовой набор РН состоит из лонжерона, перпендикулярного СГФ, кромки и трех нервюр, установленных по потоку.

Система управления самолетом:

- все каналы управления тросовые;

- управление по тангажу и крену – штурвалом на месте летчика;

- управляющие команды по тангажу передаются движением всего штурвала вперед (руль вверх, кабрирование) и назад (наоборот), по крену – поворотом штурвального колеса, на котором установлена шестерня с цепью Галля (вторая шестерня соединена жестко с роликом проводки элеронов);

- толщина тросов управления 1,8 и 3,6 мм в зависимости от места;

- почти вся проводка управления РВ и РН проходит внутри фюзеляжа – кроме последнего участка за его 11-й рамой;

- управления элеронами проходит вдоль 3-го лонжерона нижнего крыла, далее вверх за межкрыльевыми стойками к кабанчику на верхнем элероне, а он связан с нижним жесткой тягой;

- все каналы управления «закольцованы на себя».

Шасси:

- трехопорное с хвостовым костылем;

- ООШ состоят из двух гнутых П-образно с развалом стальных труб, соединенных примерно на 1/5 высоты четырьмя горизонтальными трубами меньшего диаметра, образующих прямоугольник, внизу каждой П-образной трубы установлено амортизационное крепление для коротких осей, на которых установлены по два спицованных колеса (таким образом, на ООШ четыре колеса, что с точки зрения веса и сопротивления оправдано не было и являлось следствием сохранить традиционную для Сикорского силовую схему ООШ;

- вместо колесного шасси было предусмотрено лыжное, при его установке короткие оси с колесами заменяются длинной общей осью с двумя лыжами, уравновешенными двумя амортшнурами каждая (по одноому спереди и сзади);

- стойки ООШ собирались и крепились к самолету на болтах, что позволяло их снять при перевозке самолета в разобранном виде (что не было оправдано, т.к. фюзеляж без крыльев помещался в стандартный ящик и без этого);

- костыль деревянный с алюминиевым башмаком на конце, рычажного типа с резиново-шнуровой амортизацией (при установке лыжного шасси он оставался).

Проектирование было завершено в октябре 1914 г.

В ноябре 1914 г. руководство РБВЗ предложило Военному и Морскому министерствам России заменить заказанные, но еще не построенные морально устаревшие учебные самолеты С-10 и С-11 таким же количеством новых С-12 и С-16.

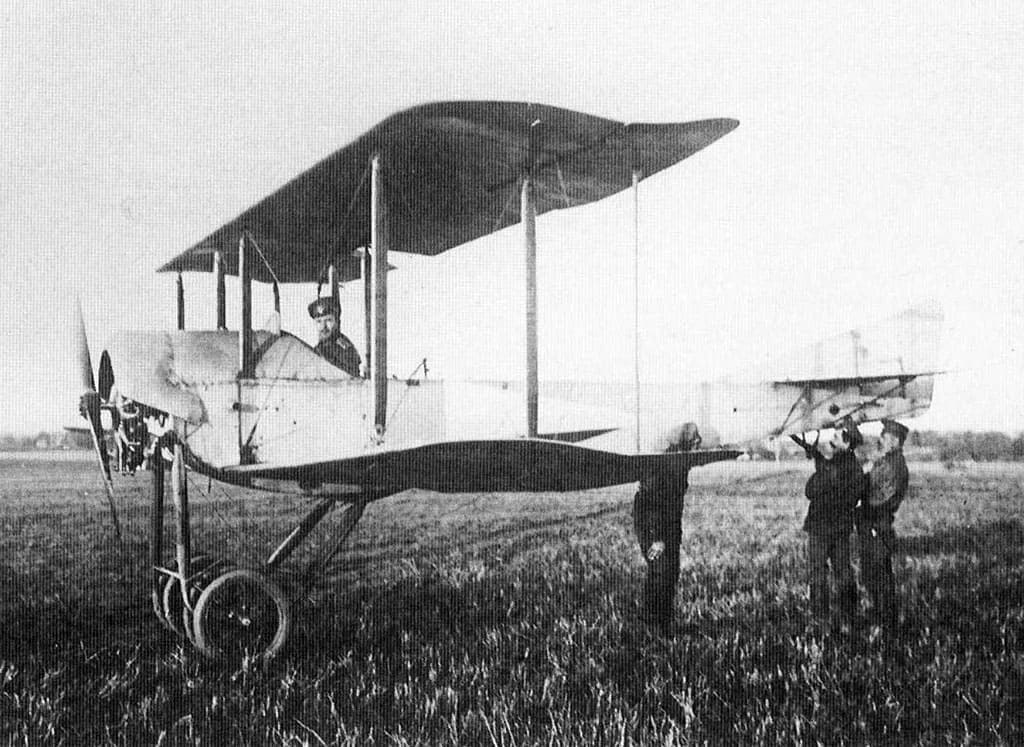

С-16 (C-XVI, зав. № 154) 1-й опытный, двухместный скоростной учебный самолет и двухместный разведчик. Постройка началась Петербургским авиационным отделением РБВЗ в ноябре 1914 г.

Самолет был закончен постройкой в январе 1915 г. Мотор Рон 9С для него был предоставлен из запасов Авиации ВМФ.

В феврале 1915 г. самолет был доставлен для проведения испытаний в Ревель (ныне Таллинн) к месту службы летчика-приемщика Г.И. Лаврова, но начать испытания не удалось, т.к. аэродром был занесен снегом, а самолет был установлен на колесные шасси.

В конце февраля или в первых числах марта 1915 г. было решено передать самолет сформированной в декабре 1914 г. Эскадре воздушных кораблей «Илья Муромец» (ЭВК) и вместе с ним в ЭВК был переведен летчик-испытатель Г.И. Лавров. Самолет был отправлен на базу ЭВК Яблона (севернее Варшавы) наземным транспортом без мотора, возвращенного Авиации ВМФ. Ранее в ЭВК убыли Председатель правления АО РБВЗ М.В. Шидловский, назначенный командиром ЭВК, и Главный инженер РБВЗ И.И. Сикорский – для проведения показательных полетов, устранения дефектов самолетов ИМ и сопровождения их эксплуатации.

Весной 1915 г. на самолет был установлен мотор Гном 9 (80 л.с.).

Все три первых самолета были облетаны в ЭВК летом 1915 г. (не известно, который испытали первым).

Самолеты с моторами Гном 9 показали высокие качества скороподъемности и скорости (см. табл.), но с одним летчиком, в то же время их устойчивость и управляемость с двумя летчиками были нормальными, что позволяло их использовать по основному назначению – для тренировки пилотов ЭВК.

К началу 1916 г. самолет вышел из эксплуатации – был поврежден сильным ветром на аэродроме (к тому времени так и не был оплачен).

С-16 (C-XVI, зав. № 155) 2-й опытный, двухместный скоростной учебный самолет и двухместный разведчик. Постройка началась Петербургским авиационным отделением РБВЗ в ноябре 1914 г.

По сравнению с 1-м опытным самолетом имел ряд отличий:

- сделаны новые крылья без стреловидности;

- консоли крыльев установлены со значительным положительным углом поперечного V.

Закончен постройкой без установки мотора в последние дни 1914 или в начале 1915 г. В первых числах марта 1915 г. Председатель правления АО РБВЗ – командир ЭВК М.В. Шидловский распорядился передать самолет в распоряжение ЭВК, и он был отправлен 6 марта 1915 г. без мотора.

Весной 1915 г. на самолет был установлен мотор Гном 9 (80 л.с.).

Все три первых самолета были облетаны в ЭВК летом 1915 г. (не известно, который испытали первым).

Самолеты с моторами Гном 9 показали высокие качества скороподъемности и скорости (см. табл.), но с одним летчиком, в то же время их устойчивость и управляемость с двумя летчиками были нормальными, что позволяло их использовать по основному назначению – для тренировки пилотов ЭВК. С формированием Летной школы ЭВК передан в ее состав (к середине января 1916 г. самолет все еще не был принят в казну и оплачен).

В ходе эксплуатации на самолете делались доработки:

- был установлен 7-цилиндровый ротативный мотор Гном «Моносупап-А», 80 л.с.;

- перед кабиной был установлен козырек из целлулоида, а за ней – высокая спинка, с которой инструктору (летнабу) сидеть стало удобнее, но скорость самолета понизилась.

С-16 (C-XVI, зав. № 156) 3-й опытный, двухместный скоростной учебный самолет и двухместный разведчик. Постройка началась Петербургским авиационным отделением РБВЗ в ноябре 1914 г.

Закончен постройкой без установки мотора в начале 1915 г. В первых числах марта 1915 г. Председатель правления АО РБВЗ – командир ЭВК М.В. Шидловский распорядился передать самолет в распоряжение ЭВК, и он был отправлен 19 марта 1915 г. без мотора.

Весной 1915 г. на самолет был установлен мотор «Калеп» (60 л.с.).

Для компенсации уменьшения мощности мотора были сделаны другие изменения:

- установлено новое верхнее крыло с увеличенным до 10 м размахом и увеличенными элеронами (самолет стал полуторапланом);

- сделано новое нижнее крыло без элеронов;

- изменена система управления по крену.

Все три первых самолета были облетаны в ЭВК летом 1915 г. (не известно, который испытали первым).

Самолет с мотором «Калеп» показал худшие качества скороподъемности и скорости, в то же время их устойчивость и управляемость с двумя летчиками были нормальными, что позволяло их использовать по основному назначению – для тренировки пилотов ЭВК. С формированием Летной школы ЭВК передан в ее состав (к середине января 1916 г. самолет все еще не был принят в казну и оплачен).

серийные самолеты С-16

С-16 сер. (C-XVI сер., зав. № 201 – 215) серийный производства РБВЗ, двухместный скоростной учебный самолет и двухместный разведчик, одноместный истребитель.

С поступлением трех опытных самолетов С-16 в ЭВК ее командир Шидловский, сохранявший пост Председателя правления АО РБВЗ, развернул рекламную кампанию своих самолетов, приглашая осмотреть их строевых летчиков, войсковых командиров, представителей Ставки ВГК, членов царской семьи и зарубежные делегации.

В августе 1915 г. Шидловский направил телеграмму в Главное управление Генерального штаба с предложением закупить для ЭВК 12 легких самолетов, в т.ч. оплатить уже поставленные, среди которых было три опытных экземпляра С-16.

В то же время РБВЗ не справлялось со своевременными поставками самолетов, и он согласился поставить в ЭВК четыре дополнительных тяжелых самолета ИМ в счет оплаченных, но не сданных 45 легких самолетов производства РБВЗ.

21 августа 1915 г. РБВЗ представило условия на поставку самолетов С-16, предложив сделать 18 серийных самолетов С-16 – 12 в готовом виде и 6 самолето-комплектов «на пополнение ежемесячной убыли».

24 августа 1915 г. ГВТУ ГШ выдало РБВЗ расширенный контракт на поставку 18 серийных самолетов С-16 в готовом виде без моторов и винтов по цене 9500 руб. (но они должны были поставляться ГВТУ и устанавливаться на самолет силами работников РБВЗ) и 21 самолето-комплекта в двух вариантах (полный комплекты агрегатов без моторов, на которых не выполнена сборка и регулировка, или комплект основных деталей по цене 7300 и 4500 руб. соответственно). Все расходы на сдачу и тару, а также восстановление самолетов в случае поломки при ПСИ и транспортировке заказчику возлагались на РБВЗ, который получал задаток в объеме 50% от общей сметы в равных долях на приобретение материалов и развертывание серийного производства.

Был намечен график сдачи самолетов:

- первые 3 готовых самолета к 4 октября 1915 г.;

- 4 готовых самолета и 7 самолето-комплектов к 4 ноября 1915 г.;

- 11 готовых самолетов и 14 самолето-комплектов к 4 декабря 1915 г.

Серийный самолет по конструкции должен был соответствовать 3-му опытному образцу, но оснащаться мотором Рон 9С (80 л.с.). При этом необходимо было сделать изменения по результатам испытаний первых трех опытных машин (доработка документации была начата только в августе 1915 г., когда Сикорский вернулся на завод):

- предусмотрена установка мотора Гном 9 мощностью 80 л.с.;

- сделана полуторапланная коробка крыльев по типу 3-го опытного самолета;

- перед кабиной установлен ветровой козырек из целлулоида;

- за кабиной сделан округлый гаргрот небольшой высоты (деревянные полушпангоуты, стингеры и полотняная обшивка);

- изменена конструкция хвостового оперения и др.

График был составлен из учета того, что в этот период требовалось меньше строить самолетов ИМ.

Летом 1915 г. на заводе возникла нехватка полуфабрикатов и комплектующих, стальных и латунных труб, листовой стали, колес, болтов и т.п., в т.ч. покупавшихся во Франции, в Швеции и в США. Пришлось искать других поставщиков, а частью налаживать их выпуск у себя. Например:

- на РБВЗ было освоено производство стальных труб;

- детали из орегонской сосны заменены еловыми с увеличением сечений.

Но это потребовало времени, и график поставок самолетов С-16 был сорван. В срок были построены только первые четыре самолета с № 206 по 209, остальные – с задержкой и выплатой неустойки. Но и эти четыре самолета сданы не были.

Кроме того, из-за того, что на разных самолетах приходилось использовать разные полуфабрикаты по их наличию, вес конструкции был не одинаков – от 415,6 до 423,2 кг.

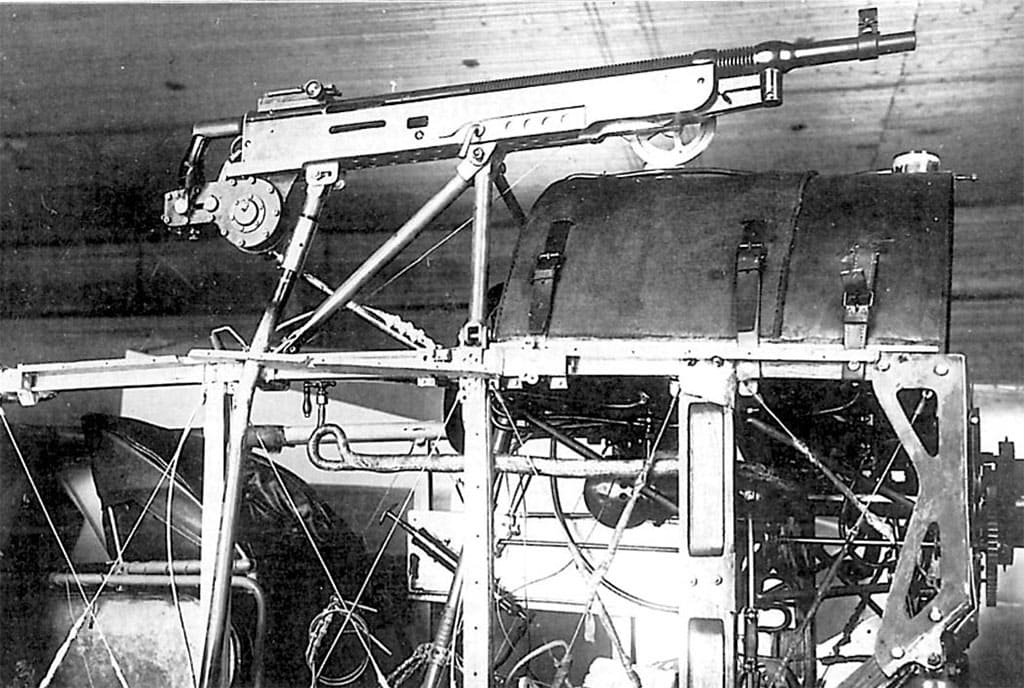

В декабре 1915 г. РБВЗ запатентовал синхронизатор системы Лаврова для пулемета «Виккерс» Mk.I и ГВТУ заключило контракт на установку такого вооружения на строящиеся самолеты С-16.

К 4 января были подготовлены к сдаче остальные 11 самолетов, но Военное министерство не потрудилось организовать на заводе свое представительство для их приемки, поскольку действовал приказ, возлагавший эту обязанность лично на пилота ЭВК Г.И. Лаврова. С его приездом с фронта вышла задержка, и он начал ПСИ 22 декабря 1915 г., но вскоре они были прерваны ухудшением погоды. При этом первый самолет № 206 из-за сильного порыва ветра был поврежден на посадке и встал в ремонт, в котором пробыл до марта. Вскоре Лавров убыл на фронт, не успев принять ни одного самолета.

Начальник ЭВК генерал-майор М.В. Шидловский в середине января 1916 г. приказал направить в распоряжение ЭВК самолеты № 207, 208 и 209 без их положенной приемки и оплаты.

Самолеты № 207 и 208 пошли в Первый боевой отряд, а № 209 – в Южный боевой отряд ЭВК.

21 марта 1916 г. производством РБВЗ были изготовлены первые серийные синхронизаторы Лаврова, весной 1916 г. три первых комплекта были направлены на базы 1-го и Южного отрядов ЭВК и установлены на их самолеты С-16.

В феврале-марте 1916 г. были проведены ПСИ всех самолетов С-16, оставшихся на заводе:

- № 201 сдан;

- № 202 сдан в ЭВК, затем передан в 7-й ИАО;

- № 203 сдан;

- № 204 сдан;

- № 205 сдан с мотором Рон 9С, полученным от завода Лебедева, летчик Вакуловский самолет разбил, и мотор был возвращен;

- № 206 – ремонт после аварии на первых ПСИ завершен в марте, сдан 7 апреля 1916 г. в Школу ЭВК в двухместном варианте;

- № 207 сдан;

- № 208 сдан;

- № 209 сдан;

- № 210 – сдан с мотором Гном «Моносупап» В, но были выявлены дефекты мотора, задержан на заводе до устранения, так и остался на заводе, был переделан в С-16а;

- № 211 сдан;

- № 212 – дефекты мотора, задержан на заводе до устранения, сдан 7 апреля 1916 г. в Школу ЭВК ЭВК в двухместном варианте;

- № 213 сдан 29 апреля 1916 г. в Школу ЭВК ЭВК в двухместном варианте;

- № 214 сдан в 1-й отряд ЭВК;

- № 215 сдан в 1-й отряд ЭВК.

Фото: http://www.airwar.ru/enc/fww1/s16.html

- По ходу выпуска и эксплуатации самолета в его конструкцию вносились многочисленные изменения

:

- на самолете устанавливались различные типы моторов и их модификации – см. ниже;

- изменен материал изготовления части деталей (орегонская сосна менялась на ясень или ель, сталь – на латунь, стальные трубы каркаса ГО – на деревянные рейки прямоугольного сечения);

- в комплектацию самолета введены предусмотренные проектом лыжи (сначала конструкции РБВЗ, затем конструкции Лобанова выпуска Московского аэротехнического завода, которые имели меньшее аэродинамическое сопротивление);

- на самолетах могло устанавливаться различное вооружение – см. ниже;

Двигатели, устанавливавшиеся на самолетах С-16:

- Гном 9, 80 л.с. (мотор, предусмотренный серийной КД самолета);

- Гном «Дельта», 100 л.с. (устанавливался на некоторых самолетах в эксплуатации);

- Гном «Гамма», до 60 л.с. (устанавливался на некоторых учебных самолетах ЭВК в эксплуатации);

- Гном «Лямбда» 7, 70…75 л.с. («Гном-А» российского производства, устанавливался на некоторых самолетах в эксплуатации);

- Гном «Моносупап-А» 7-цилиндровый, 80 л.с. (устанавливался на 2-м опытном С-16 в ходе эксплуатации);

- Гном «Моносупап-В», 100 л.с. (устанавливался на самолете № 210, с таким мотором достигалась наибольшая для С-16 скорость – 150 км/ч);

- Гном «Омега», до 45 л.с. (устанавливался на некоторых учебных самолетах ЭВК в эксплуатации, с ним летные данные были самыми низкими);

- «Калеп» 60, 60 л.с. (только на 3-м опытном самолете в начале его эксплуатации);

- «Калеп» 80, 85 л.с. (рассматривался Сикорским для серийных самолетов С-16, но мотор так и не был получен);

- Рон 9С, 80 л.с. (мотор, предусмотренный проектом самолета, устанавливался на двух первых опытных и на самолете № 205).

Воздушные винты, устанавливавшиеся на самолетах С-16:

- НЕЖ (предусмотрен проектом изначально);

- «Интеграл» выпуска «Петроградского завода воздушных винтов В.А. Лебедева» на первых серийных самолетах по требованию ГВТУ (из-за неразберихи были поставлены винты с разными соотношениями диаметра и шага – 2550x2050, 2550x2150, 2550x1800 и 2500x1950 мм);

- винты Сикорского выпуска РБВЗ с отношением диаметра и шага 2550х1800 мм ставились в производстве на некоторые С-16 выпуска 1916 г.;

- на самолете с мотором Гном «Монросупап» В установлен винт неустановленного типа с отношением диаметра и шага 2630х2300 мм;

- также для С-16 были заказаны воздушные винты производства КПИ, но не известно, получил ли РБВЗ или эксплуатант хотя бы один такой винт.

Колеса шасси и лыжи, а также костыли ХОШ, устанавливавшиеся на самолетах С-16:

- колеса 600х65 мм;

- колеса 600х80 мм;

- колеса 640х100 мм;

- лыжи РБВЗ;

- лыжи Лобанова;

- деревянные костыли с алюминиевым башмаком;

- костыли из стальной трубы.

Вооружение, устанавливавшееся на самолетах С-16:

- курсовой пулемет «Виккерс» Mk.I калибра 7,7 мм с синхронизатором Лаврова (крепился на 1-ю и 2-ю рамы фюзеляжа по левому борту, при установке гаргрот подрезался, барабаны для снаряженной и пустой ленты – под пулеметом между педалями и сиденьем пилота, желоб шел внутри гагррота и выходил наружу через подрез в нем, стрельба производилась нажатием на штатную гашетку пулемета только летчиком);

- курсовой пулемет «Максим» русского производства облегченный по типу английского Виккерс Mk.II, рассматривался Сикорским, но установлен на С-16 так и не был;

- курсовой пулемет Кольт-Браунинг обр. 1895 г. (вероятно, калибра 7,62 мм, пулемет в России был редкий, и вероятно для С-16 снимался со старых самолетов Morane N, с синхронизатором Лаврова, крепился на 2-ю и 3-ю рамы на N-образном кронштейне по правому борту, который был зафиксирован от качания раскосом, идущим от его передней стойки к левому бимсу, питание – магазин-желоб, подходящий к пулемету справа и при стрельбе сдвигающийся влево, стрельба ведется пилотом или летнабом нажатием на штатный спусковой крючок пулемета);

- пулемет Кольт М1895 над крылом несинхронный установлен как минимум на одном С-16 в эксплуатации в 1916 или 1917 г. в связи с ненадежностью или нехваткой синхронизаторов;

- пулемет Гочикс М.1909 с ленточным питанием над крылом несинхронный предположительно установлен как минимум на одном С-16 в эксплуатации в 1916 или 1917 г. в связи с ненадежностью или нехваткой синхронизаторов, при этом справа и слева от пулемета были установлены обтекаемые барабаны для снаряженной и пустой частей патронной ленты;

- пулемет Льюис Mk.I с ленточным питанием над крылом несинхронный предположительно установлен как минимум на одном С-16 в эксплуатации в 1916 или 1917 г. в связи с ненадежностью или нехваткой синхронизаторов;

- к каждому самолету при поставке прилагался один пистолет Маузер К-96;

- в ЭВК практиковалось вооружение летнаба ручным пулеметом Мадсен обр. 1902 (вероятно, калибра 7,62 мм), русским трехлинейным карабином обр. 1907 или австрийским кавалерийским карабином обр., реже в 1917 г. – ружьем-пулеметом Федорова или американским автоматическим охотничьим карабином «Винчестер», из которых он вел огонь с рук, что оказалось не эффективно;

- бомбовое вооружение рассматривалось Сикорским и в апреле 1916 г. была изготовлена партия бомб калибра 0,82 кг, но на С-16 оно видимо даже не было испытано.

Таким образом, конструкция и комплектация серийного самолета С-16 так и не приобрела стабильного вида.

Из законченных постройкой 15 самолетов С-16 сер. сдано ЭВК – 14 самолетов.

К декабрю 1916 г. было почти закончено 16 полных самолето-комплектов запчастей (из заказанного 21 комплекта) – их общая готовность была 90%. Но заказчик теперь не был заинтересован в получении самолетов в виде комплектов деталей и агрегатов и настаивал на их сборке, а моторов и вооружения не было. Вероятно до остановки производства на РБВЗ летом 1917 г. ни один самолет 2-й серии так и не был собран и сдан. Задел остался на заводе, был реквизирован после Октябрьской революции и передан Петроградскому государственному авиазаводу, см.

С-16 сер. (C-XVI сер., зав. № 201 – 215) серийный производства ПГАЗ, одноместный истребитель. В 1919 г. все недостроенные самолеты С-16 (16 штук) были закончены на Петроградском объединенном государственном авиазаводе, в состав которого вошел национализированный РБВЗ.

Примечание: данные В. Шаврова о постройке самолетов С-16 сразу после Октябрьской революции в 1916 г. видимо являются ошибочными.

самолет С-16 поплавковый

С-16 поплавковый опытный, морской истребитель. Спроектирован на базе самолета С-16 сер. в одноместном варианте и с колесным шасси со следующими отличиями:

- сделано поплавковое шасси;

- добавлено оборудование, необходимое для эксплуатации самолета на воде;

- установлено вооружение в составе одного пулемета «Виккерс» Mk.I с синхронизатором Лаврова.

Самолет показал низкие летные данные, определенные малой мощностью мотора и недостатками аэродинамики, а также ненадежность синхронизатора.

Модификация на вооружение принята не была и в серийное производство не внедрялась.

Общие сведения и оценка самолета

Всего в период мировой войны построено 3 опытных и 14 серийных самолетов, которые были переданы ЭВК соответственно весной 1915 г. (облетаны летом 1915 г.) и в феврале-марте 1916 г. в качестве учебных. Это соединение было основным получателем самолетов С-16.

Оценка самолета в качестве учебного:

- устойчивость и управляемость серийных самолетов хорошие, самолет прост в пилотировании, у опытных самолетов курсовая управляемость недостаточная;

- обзор из кабины нормальный;

- прочность и надежность систем за исключением двигателей всех типов достаточные;

Фото из альбома И.И. Кобенко // http://aviator-bob.livejournal.com/97540.html

- противокапотажный угол мал, самолет склонен к капотированию, что было характерно и для других самолетов того времени;

- неудобство места инструктора и отсутствие второго комплекта органов управления существенно ограничивают возможность использования самолета для первоначального обучения, но в условиях школы ЭВК, куда попадали курсанты уже с летным опытом, это существенным не являлось.

Весной 1916 г. на самолеты стали ставить вооружение и использовать их в качестве истребителей с различными моторами. Тогда же весной 1916 г. г. по просьбе шефа ИВФ Великого Князя Алексея Михайловича (Романова) 6 самолетов было передано в армейские ИАО.

В ЭВК в основном были самолеты с моторами мощностью 80 л.с., что было уже недостаточно. По скорости и скороподъемности такие С-16 отставали не только от всех истребителей, но и от самолетов других классов и даже часто тяжелые бомбардировщики «Илья Муромец» имели более высокую скорость. Самолет С-16 имел малое время выполнения установившегося виража, но переходил из одного направления виража в другое вяло, как и разгонялся, а вертикальная маневренность была плохая. Высотность самолета совершенно не достаточная. Вооружение ненадежное и слабое. Попытка дополнить его вооружением летнаба успеха не дала. Отдельные самолеты имели моторы 100 и 120 л.с. и достигали скорости 140…150 км/ч, что тоже было уже недостаточно

Самолеты постройки 1919 г. были хуже качеством и имели еще худшие летные данные. Тем не менее, оно применялись довольно активно в гражданской войне в ЭВК РККВФ, а затем служили до 1923 г.

На самолетах С-16 служил один летчик-ас ИВФ России – Ю.В. Гильшер (7-й ИАО). На С-16 он одержал свою первую воздушную победу 27 апреля (10 мая по новому стилю) 1916 года, но на следующий день на нем же попал в аварию, после чего ему ампутировали ступню ноги, но он вернулся в строй (на С-16 больше не летал).

Об этом и других подобных самолетах читайте в выпуске Авиакаталога № 135 на страницах журнала «Наука и Техника»

Смысл использованных в статье и таблицах определений, понятий и сокращений можно узнать, открыв наш краткий словарь по авиации и ракетной технике

Подробные тактико-технические данные самолета смотрите в таблице ТТХ С-16

Список использованных источников во всех разделах Справочника о самолетах, описываемых в Авиакаталоге, будет дан по завершении публикации всего цикла