Приказом Министра обороны СССР Дмитрия Федоровича Устинова №005 от 5 января 1980 г. были начаты масштабные организационно-штатные мероприятия, затронувшие всю структуру советской военной авиации, а одним из самых значимых их моментов стало упразднение Главкомата Дальней Авиации. Он переводился в подчинение штабу ВВС, потеряв самостоятельность. Командующий Дальней Авиацией генерал-лейтенант Василий Васильевич Решетников становился заместителем главкома ВВС маршала авиации Павла Степановича Кутахова. О его реакции на это перемещение ниже, а пока остановимся на изменении структуры нашей стратегической авиации.

|

|

|

Самолет B-52G-105-BW с оптической системой EVS из 43-го авиакрыла отрабатывает удар по тактической цели бомбами с тормозным устройством "Снейкай" на полигоне Фаралон де Медина – Марианские острова |

Реализацию этих мероприятий определила директива Генштаба Вооруженных Сил СССР от 13 марта 1980 г.

Согласно этому документу в Москве был сформирован штаб новой 37-й Воздушной Армии стратегического назначения Верховного главнокомандования – 37 ВА ВГК (СН). В ее состав вошли четыре дивизии межконтинентальных бомбардировщиков и ракетоносцев.

На аэродроме Украинка Амурской обл. РСФСР дислоцировалась 73-я тяжелобомбардировочная дивизия, вооруженная бомбардировщиками 3М. Она включала два полка – 40-й и 79-й ТБАП. В Семипалатинске в Казахской ССР размещался штаб 79-й авиадивизии, на авиабазах Чаган и Жана-Семей Семипалатинского аэроузла размещались ее 1023-й и 1226-й полки на бомбардировщиках Ту-95М и ракетоносцах Ту-95К22. В Узине (Киевская обл. УССР) находились 409-й и 1006-й полки 106-й дивизии, которые эксплуатировали бомбардировщики Ту-95М и ракетоносцы Ту-95КМ, третий полк, 182-й Гвардейский ТБАП, находился в Моздоке (Северо-Осетинская АССР Российской Федерации) и был вооружен Ту-95КМ. Наконец, в Энгельсе в Саратовской области базировались танкеры и бомбардировщики 3М из 1096-го и 1230-го полков 201-й дивизии.

Кроме них в состав 37-й ВА вошли 43-й Центр боевой подготовки и переучивания личного состава Дальней Авиации в Рязани, а также ОГА – структура, обеспечивавшая полеты «дальников» с арктических аэродромов со штабом в Тикси. Это стратегическое войсковое объединение включало около 175 межконтинентальных ракетоносцев, бомбардировщиков и самолетов-заправщиков.

Штаб прекратившего свое существование 2-го ОТБАК в Виннице (УССР) был обращен на формирование управления 24-й Воздушной Армии ВГК оперативного назначения. Это соединение фронтовой авиации включало дивизии бомбардировщиков Су-24, истребителей МиГ-21 и МиГ-23, и отдельные полки разведчиков МиГ-25РБ и Су-24МР, а также самолетов РЭБ Як-28ПП, а старые части этого корпуса отошли 37-й и 46-й ВА.

Штаб 46-й ВА ВГК, в которую вошли части Западного направления, вооруженные бомбардировщиками средней дальности, был создан в Смоленске из управления упраздненного 6-го отдельного тяжелобомбардировочного авиакорпуса. Эта армия не имела стратегического статуса.

В Полтаве (УССР) находился штаб 13-й Гвардейской ТБАД и ее 185-й Гв.ТБАП, который был вооружен сверхзвуковыми ракетоносцами с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М2. Два других полка, 52-й и 184-й гвардейские, базировались в Шайковке (Киров Калужской обл. РСФСР) и Прилуки в Черниговской обл. УССР. Первый был вооружен бомбардировщиками Ту-16А, а второй – ракетоносцами Ту-16К-26. Штаб 15-й Гв.ТБАД находился на аэродроме Озерное (Житомирская обл. УССР) и там же базировался 341-й ТБАП, вооруженный сверхзвуковыми ракетоносцами Ту-22КД. В эту дивизию также входили 251-й Гвардейский ТБАП (аэродром Белая Церковь Киевской обл. УССР) и 260-й ТБАП (Стрый, Львовская обл. УССР) – они были вооружены Ту-16, носителями ракет КСР-5. Штаб 22-й Гвардейской ТБАП и 200-й Гв.ТБАП на самолетах Ту-16 находились в Бобруйске в Белоруссии. На территории этой же республики располагались два других гвардейских полка этой дивизии – 121-й (Мачулищи) и 203-й (Барановичи). Оба они были вооружены самолетами Ту-22КД. Штаб 326-й дивизии был размещен в Эстонской ССР – в Тарту, там же базировался ее 132-й ТБАП (ракетоносцы Ту-16К), аналогично был вооружен 402-й полк этой дивизии (Балбасово у г. Орша Белорусской ССР), а 840-й полк (аэродром Сольцы – Новгородская обл., РСФСР) уже освоил новейшие Ту-22М2.

|

|

|

Ракетоносец Ту-95КМ над нейтральными водами в сопровождении истребителя F-4 ВМС США. Эти самолеты в 80-х годах заканчивали свою службу |

|

|

|

При модернизации Ту-95КМ до уровня Ту-95К-22 они получали весьма совершенные ракеты Х-22Н с тремя вариантами наведения, но бомбового вооружения так и не было |

Кроме того, 46-я ВА имела два отдельных дальних разведывательных полка: 199-й Гвардейский базировался в Нежине – в Черниговской обл. УССР и был вооружен сверхзвуковыми Ту-22РД, а 290-й – в белорусской Зябровке, эксплуатируя как Ту-22РД, так и старые Ту-16Р. В Миргороде в Полтавской обл. УССР находился 226-й отдельный Гвардейский авиаполк РЭБ, вооруженный постановщиками помех Ту-16СПС, Ту-16Е и Ту-16 «Елка». Всего в 46-й ВА ВГК было более 350 бомбардировщиков, разведчиков и самолетов РЭБ средней дальности.

Управление 8-го ОТБАК в Иркутске было преобразовано в штаб «нацеленной» на Аляску, Японию, Южную Корею и Китай 30-й ВА ВГК. В ее состав вошла 55-я ТБАД, на главном аэродроме которой Воздвиженка (район Уссурийска, Приморский край РСФСР) базировался 444-й ТБАП, вооруженный ракетоносцами Ту-16К-26, а в Завитинске (Амурская обл. РСФСР) размещались Ту-16К, принадлежавшие второму полку дивизии – 303-му ТБАП.

Кроме того, штабу 30-й ВА были подчинены два отдельных полка ракетоносцев Ту-16К – 1225-й и 1229-й. Оба они базировались на аэродроме Белая северо-западнее Иркутска и в 1982 г. состоялось давно напрашивавшееся решение – восстановили сокращенное при Хрущеве управление дивизии, объединившее эти части – 31-й ТБАД. В тот же год эти полки были перевооружены на Ту-22М2. Разведку в интересах 30-й Воздушной Армии вел 219-й ОДРАП – его Ту-16Р базировались в Спасске-Дальнем в Приморском крае РСФСР. К лету 1980 г. это авиационное объединение имело более 150 самолетов Ту-16 нескольких модификаций.

Кроме этих частей в 37-ю, 46-ю и 30-ю ВА вошли отдельные полки и эскадрильи на транспортных самолетах и вертолетах, которые обеспечивали связь и боевое развертывание этих армий, и их повседневную службу, решая хозяйственные задачи, вплоть до организации переездов офицерских семей.

В порядке эксперимента, в стратегическую авиацию включили две дивизии фронтовых бомбардировщиков – например, 30-я ВА ВГК получила 21-ю бомбардировочную дивизию на Су-24. Однако опыт оказался неудачен – нельзя «в одну упряжку впрягать коня и трепетную лань» и вскоре Су-24 были возвращены во фронтовую авиацию. Их боевые качества и характеристики, скажем, Ту-22М, слишком уж различались.

Реорганизация формально завершилась летом 1980 г. и результат не радовал. Хотя перебазирования частей не проводилось, из-за изменения подчинения оказалась нарушена сама система передачи команд и тем самым была ослаблена боеготовность нашей стратегической авиации. Она оказалась делом крайне нервным, чрезвычайно затратным и непопулярным в среде комсостава. Попробуем разобраться, почему так произошло, и зачем это было нужно.

Бывший Главком Дальней Авиации В.В. Решетников, в своих мемуарах «Что было, то было» утверждает, что причиной всему был приход нового Министра обороны Д.Ф. Устинова, и не столько его самого, сколько его «выдвиженцев». Решетников характеризует их так: «Есть странная манера у некоторой разновидности профессиональных руководителей – любое дело начинать с разрушительных акций всего наработанного их предшественниками, не очень заботясь о реальных последствиях своих проектов».

Далее он пишет о том, какими методами реформа внедрялась в жизнь: «Перестроечная инициатива, вспыхнувшая под флагом министра, в высших кругах руководящего состава видов Вооруженных Сил поддержки не получила. Последовало давление. Ему навстречу – глухая оборона. Те, кто выступил открыто, были смещены. Среди них – главком ПВО. В ВВС такая судьба постигла начальника Главного штаба, после чего наш главком (автор имеет ввиду Кутахова – С.М.) в последнем споре с кем-то из несокрушимых произнес в трубку раздраженно и зло: “Делайте, что хотите"».

Резон Решетникова был прост – он помнил, как трудно восстанавливалась управленческая структура Дальней Авиации, когда в 60-е гг. воздушные армии в ее составе заменялись отдельными корпусами, но тогда не затрагивался главкомат, а теперь «межконтинентальные» дивизии отделялись от дивизий «средней дальности», которые обеспечивали их прорыв через зоны ПВО в Европе и Азии.

В алгоритмах действий 30-й и 46-й армий появилось новое звено, причем вышестоящее – штаб ВВС, и он, естественно, постарался сместить акценты в боевом применении этих соединений на свои оперативно-тактические задачи. Решетников за это жестко критикует Устинова, называя его в военной области человеком неискушенным.

Действительно, Дмитрий Федорович, несмотря на свои маршальские погоны, полководцем, военачальником не был – это был великий (безо всякого преувеличения!) руководитель оборонной промышленности, но не более. А Решетников до своей генеральской должности прошел все ступени, начиная от простого командира экипажа. Но попробуем посмотреть на дело с другой стороны.

В 1973 г. министр обороны США Джеймс Шлезингер декларировал концепцию «ограниченной ядерной войны». Ее сутью был «обезглавливающий удар» по пунктам политического, экономического и военного управления, а средствами – тактическое ядерное, бактериологическое, химическое и высокоточное обычное оружие, а также средства доставки с минимальным подлетным временем. После такого удара молниеносная войсковая операция по захвату территории противника по расчету экспертов Пентагона уже не должна была встретить серьезного сопротивления со стороны Советской Армии.

|

|

|

Старые самолеты Ту-16 с современными ракетами КСР-5 составляли значительную часть парка 30-й и 46-й Воздушных Армий Верховного Главнокомандования. На фото Ту-16КСР-2-5-11 с локатором «Рубин-1М» |

Для реализации этой доктрины группировка НАТО в Европе была усилена, стала более мобильной и получила новое вооружение. В Западной Европе были развернуты американские тактические бомбардировщики F-111, а ВВС Великобритании, ФРГ и Италии начали получать аналогичный самолет «Торнадо» IDS производства европейского консорциума PANAVIA. Основной ракетный оперативно-тактический комплекс НАТО MGM-52 «Ланс» модернизировался, причем были планы оснащения этих ракет новыми нейтронными боеголовками, проникающая радиация при взрыве которых была намного сильнее, чем у старой атомной боевой части. Франция также располагала оперативно-тактическими ракетами «Плутон». Самым мощным оружием НАТО в Европе в то время была американская ракета MGM-31 «Першинг» 1А. Она могла доставлять боеголовку мощностью до 400 кТ на расстояние 740 км.

Советскому Союзу было чем ответить – фронтовые бомбардировщики Су-24 и ракеты Р-17 и «Точка» были не хуже натовских, однако в Генштабе считали, что этого может оказаться недостаточно. Необходимо было адекватно отреагировать и на изменения в военной доктрине НАТО, которые касались проведения крупных войсковых операций нового типа с минимальным использованием ядерного оружия, или вовсе без него.

Концепция «ограниченной ядерной войны» и у нас, и даже в США справедливо критиковалась. И действительно – стоит кому-то применить хотя бы один «спецбоеприпас», как это вызовет массированный ответный удар, ведь противник не будет знать о том, что этот удар – лишь единичный.

Как альтернативу ядерному оружию в США рассматривали объемно-детонирующие боеприпасы (были планы создания «вакуумной бомбы» весом 454 кг с эквивалентной мощностью до 500 т тротила), а также бактериологические и бинарные химические боеприпасы. Но в полной мере неядерный вариант боевых действий, нацеленный на быструю победу во всей кампании, становился возможен только благодаря появлению сверхзвуковых тактических бомбардировщиков – носителей высокоточного оружия. Американский F-111 существенно превосходил наш Су-24 по радиусу действия и боевой нагрузке и был подходящей "платформой" для него, как и стратегические FB-111A, В-52 и В-1В. Им было необходимо было найти противовес и в этом аспекте наша авиационная «реформа-80» вполне укладывалась в логику холодной войны, которая в то время определяла мышление руководства и СССР, и США.

Но был еще один аспект проблемы – политический. Он оказался связан с размещением американских и советских ракет средней дальности в Европе.

Ни одна оперативно-тактическая ракета НАТО, включая «Першинг» 1А, не могла достичь цели на территории СССР, но в конце 70-х гг. появился комплекс MGM-31C «Першинг» 2 с дальностью пуска 1770 км и повышенной точностью. Кроме того, американцы объявили о размещении в странах НАТО принципиально нового оружия – крылатых ракет BGM-109 «Томагавк», аналогичных системе воздушного старта, о которой мы рассказали в 102-м выпуске Авиакаталога. На кораблях и подводных лодках развертывались «томагавки» морского базирования. С радиусом действия 2500 км ракета BGM-109 с территории ФРГ могла достичь Москвы. Президент Картер, бывший военный моряк, не решился на развертывание такого оружия в Европе, но сменивший его «герой ковбойских боевиков» Рони Рейган ничтоже сумняшеся сделал это.

Ракета «Першинг» 2 на максимальную дальность летела 8 минут, что было меньше времени реакции наших систем. Точно так же НАТО не успевало отреагировать на пуск наших «пионеров». Это побудило начать переговоры о ликвидации такого оружия – оно было слишком опасным.

Американцы предлагали «нулевой вариант» – не размещать «Першинги» 2 и «Томагавки» в Европе в обмен на ликвидацию всех аналогичных советских систем, включая старые. Позиция советских генсеков Леонида Ильича Брежнева и сменившего его в 1980 г. Юрия Владимировича Андропова была иной. Их «абсолютный нуль» предполагал не только это, но и ликвидацию французских ракет, закрытие всех баз стратегической авиации США в Западной Европе (у нашей Дальней Авиации в Восточной Европе таких баз не было) и полный вывод из региона тактического ядерного оружия всех видов развертывания.

Критическим моментом переговоров стала стратегическая авиация. Советский Союз настаивал на ее учете, справедливо указывая, что английские бомбардировщики «Вулкан» и французские «Мираж» IV могут достигать границ СССР. Однако американцы на то отвечали, что по их подсчетам новый советский бомбардировщик Ту-22М2 (тогда они еще не знали его обозначения, называя машину Tu-26 Backfire), «накрывает» не только Европу, но с двумя дозаправками и все Атлантическое побережье США кроме южных штатов и требовали отнести его к стратегическим бомбардировщикам.

Действительно, в начале 80-х гг. экипаж ОКБ Туполева под командованием Б.И. Веремея на самолете Ту-22М2 выполнил полет из Подмосковья на Дальний Восток и обратно без посадки с несколькими дозаправками. Танкер Ту-16Н за 9-10 минут передавал 15 т керосина, что оказалось оптимальной «дозой» для этой машины.

|

|

|

Сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик средней дальности Ту-22КД из 121-го авиаполка 46-й ВА ВГК ВВС СССР выполняет посадку на аэродром Мачулищи |

Освоение дозаправки Ту-22М строевыми экипажами началось в июне 1984 г. в 31-й ТБАД под руководством ее командира полковника Трезнюка. Группа летчиков-инструкторов полковника Печейкина обучила экипажи дивизии, за ней «подтягивались» и остальные соединения 30-й и 46-й армий. На дозаправке самолет оказался проще, чем старый Ту-22КД.

|

|

|

Предпринятая в 1980 г. попытка соединить фронтовые бомбардировщики Су-24 и ракетоносцы средней дальности Ту-16, Ту-22 и Ту-22М в Воздушных Армиях Верховного главнокомандования оказалась неудачной |

|

|

|

Дальний бомбардировщик Ту-22М с системой дозаправки в воздухе (на фото – Ту-22М1) на переговорах по ограничению вооружений американцы требовали причислить к стратегическим самолетам, что было вполне справедливо |

Полеты Ту22М на дозаправку в воздухе проводились ниже кромки облаков или ночью, а радиообмен даже через ЗАС шел только условными фразами, тем не менее, это не осталось незамеченным для разведки противника. На переговорах пришлось пойти на компромисс и штанги дозаправки со всех Ту-22М снять.

Самолет Ту-22М оказался идеальным ударным средством для Европейского театра военных действий. В 1979 г. советская фронтовая авиация начала получать бомбардировщики Су-24М с увеличенным радиусом действия и системой дозаправки в воздухе. Но и они не могли достать до мест постоянной дислокации и возможных зон пуска крылатых ракет «Першинг» 2 и «Томагавк» в Англии, а также ракет «Плутон» во Франции, а Ту-22М мог.

|

|

|

Самолет Ту-22М2 борт 53 с пустым многозамковым бомбодержателем МБД3-У9 под воздухозаборником |

В то же время Ту-22М2, который был выпущен в значительном количестве – 211 машин, 80 из которых поступили в Дальнюю Авиацию, а остальные – морякам, страдал многочисленными дефектами. Для их устранения ОКБ «Опыт» А.А. Туполева выпустило огромное количество бюллетеней, которые реализовывались на машинах в строевых частях, на ремзаводах Министерства обороны, и на серийном заводе в Казани. Однако конструкторы наметили и более кардинальные меры по совершенствованию самолета.

|

|

|

Бомбардировщик средней дальности Ту-22М1 дозаправляется от танкера 3МС-II. Многозамковые балочные держатели под крылом загружены бомбами ОФАБ-250-270 |

Во-первых, он получил двигатели НК-25 с электронной системой управления при той же тяге, что и НК-22, они имели лучшую приемистость, и были более надежны за счет применения активного регулирования зазоров между лопатками турбины и ее корпусом, на который наносилось легкосрабатывающееся покрытие. Система автоматического восстановления режима работы после помпажа и новые воздухозаборники со скошенными передними кромками перевели само это явление перешло в разряд редких. Применение технологии направленной кристаллизации для изготовления лопаток турбины снизило потери на их охлаждение,

Новое крыло было набрано современными сверхкритическими (мах-устойчивыми) профилями, его максимальную стреловидность увеличили на 5°, а все агрегаты узлов поворота консолей скрыли в обтекатели. Укоротили руль направления, улучшив управляемость, облегчили стабилизатор. Центроплан и стыкуемый с ним отсек фюзеляжа объединили в один агрегат, что также дало существенную экономию массы. В оборудовании были установлены гидромеханические стабилизаторы оборотов генераторов, в трубопроводах ниппельные стыки заменили паянными, внедрили новые герметики и теплоизоляцию, заменили многие комплектующие более надежными.

Существенные изменения постигли и вооружение самолета. В хвосте появилась облегченная кормовая огневая установка УКУ-9А-802 с одной пушкой ГШ-23М, которой для обороны было вполне достаточно. Но главное – обеспечили применение семейства крылатых ракет следующего поколения Х-22Н/НА/НП, о котором мы писали в 98-м выпуске Авиакаталога. Для управления новым ракетным оружием самолет получил модернизированную РЛС, антенна которой устанавливалась в полностью переделанном носовом обтекателе, а также новую гиро-инерциальную «платформу» для навигационного оборудования.

В 1974 г. начались испытания новой силовой установки на переоборудованном бомбардировщике, который получил обозначение Ту-22МЕ, а отработка его вооружения и оборудования шла на летающих лабораториях на базе Ту-22М2, Ту-104 и других самолетов. А 20 июня 1977 г. был облетан переделанный из предсерийного Ту-22М1 опытный образец новой модификации машины – Ту-22М3.

Заводские испытания и этап «А» испытаний Совместных государственных заняли довольно много времени – слишком много нового появилось на борту. Полеты этапа «А» СГИ завершились только в 1981 г. Но к тому времени самолет уже начал поступать в войска, заменяя старые Ту-16. Испытания машины продолжались, их основной этап «Б» закончился в 1984 г., но на вооружение Ту-22М3 формально был принят лишь в 1989 г., когда уже был хорошо освоен в войсках.

Первый серийный Ту-22М3 был сдан Казанским авиационным производственным объединением в 1976 г., в 1979 г. годовой выпуск самолета достиг пяти машин, в 1982-м – десяти, в следующем году было построено уже двадцать Ту-22М3 (и одновременно Казанский авиазавод сдал последние десять Ту-22М2), а пика производство "эм-тройки" достигло в 1986 г., когда было построено 30 таких бомбардировщиков. Всего до 1993 г. в Казани их построили 268 и продолжали бы выпускать дальше, но наступили другие времена.

Из этого числа в полки 30-й и 46-й Воздушных Армий было направлено 128 самолетов Ту-22М3 (вместе с Ту-22М2 ими было вооружено 13 полков в этих армиях), остальные получила Авиация ВМФ.

По сравнению с Ту-22М2 эксплуатационные качества нового бомбардировщика улучшились, он стал проще и приятнее в пилотировании, особенно на малых высотах, но по-прежнему не имел системы автоматического следования рельефу местности. Такой локатор испытывался, но так и не был на самолете Ту-22М3 внедрен в серию. Тем не менее, испытания и учения показали, что самолет вполне можно применять на малых высотах, по крайней мере, в условиях Центральной Европы и над морем.

Радиус действия на малой высоте с внутренней подвеской 12 т обычных бомб уменьшился с 2200 км у Ту-22М2 до 1500…1850 км у «эм-тройки», но и этого оставалось достаточно для ударов с территории СССР по любой цели в ФРГ, на Скандинавском полуострове и в Италии. А при полете по переменному профилю в зоне досягаемости Ту-22М3 оказывались и Франция с Англией. Максимальная скорость на большой высоте увеличилась с 1800 до 2000 км/ч, причем запускать ракеты Х-22Н и бомбить можно было и на сверхзвуке.

Это было очень кстати, т.к. войсковые зенитные ракетные комплексы НАТО с малым временем реакции «Чапарел», «Рапьер», «Кроталь» и им подобные не могли «достать» Ту-22М3 на большой высоте, хотя их локаторы его прекрасно видели, а «Усовершенствованный Хок» не успевал. Однако европейские страны имели многочисленную авиацию ПВО, представленную как старыми самолетами «Мираж» IIIC, «Лайтнинг», «Фантом» и «Старфайтер», так и новыми «Мираж» F1C и «Торнадо» ADV (F.2). На рубеже 80-х гг. на голландской авиабазе Сустенбрег появились новейшие американские истребители F-15C «Игл». Они были вооружены тепловыми ракетами малой дальности и радиолокационными средней, для защиты от которых требовалась модернизация помехового оборудования самолета и создание специальной модификации для ведения РЭБ.

Типовым сценарием применения Ту-22М3 в войсковой операции являлся удар по районам развертывания оперативно-тактических ракет с применением разовых бомбовых кассет РБК-500, снаряженных полукилограммовыми шариковыми бомбами ШОАБ-0,5. В таком случае один такой самолет равнялся четырем модифицированным Су-24М или шести Су-24 первого варианта. Понимание того, что такие самолеты не должны вести изнурительное прицельное бомбометание под перекрестным огнем всех средств ПВО, не только избавляло от возможных катастрофических потерь, но и снимало с повестки дня проблему с точностью прицела ОПБ-15Т – здесь более важны были локатор и навигационное оборудование.

|

|

|

Ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, представители последней серийной модификации этого семейства, отличались гораздо более высокими показателями боевой эффективности и надежности |

В 1974 г. дубненское Машиностроительное КБ «Радуга» начало разработку ракетного комплекса «Раструб», который должен был стать ответом на американскую систему SRAM (НиТ №9 2014 г.). При сходной компоновке, немного больших размерах и весе в ракете Х-15 нашим конструкторам удалось добиться более чем полуторного превосходства в скорости, правда, дальность получилась лишь 150 км (у американцев – 200), но и это позволяло пуск вне зоны действия не только выше перечисленных ЗРК, но и новых типа «Пэтриот».

Впервые, не считая нескольких экспериментальных изделий куда меньшей размерности, для нашей авиации проектировалась не жидкостная, а твердотопливная ракета. Как и Х-22, она задумывалась в трех вариантах наведения, и первым был готов инерциальный с малогабаритной ядерной боевой частью.

Ракета Х-15 весом 1200 кг имела длину 4,78 и диаметр 0,455 м. Она двигалась по баллистической траектории, и крыло ей было не нужно – за пределы «несущего корпуса» выступало только трехперьевое оперение. Это позволило разместить 6 таких ракет в бомбоотсеке Ту-22М3 на многопозиционном катапультном устройстве МКУ-6-1, и четыре под воздухозаборниками и центропланом на балках ПУ-1. Пуск ракет Х-15 обеспечивала система управления оружием СУРО-1. Доработка ранее выпущенных самолетов Ту-22М3 под новые ракеты началась в конце 80-х гг.

Первой проверкой результатов реорганизации стали учения «Запад-81», которые проводились под личным руководством Министра обороны Устинова с 4 по 12 сентября 1981 г. на территории Белорусского и Прибалтийского военных округов, а также в Балтийском море. В ходе маневров вооруженный самолетами Ту-22М2 Краснознаменный 840-й ТБАП выполнил три вылета, в т.ч. два – с бомбометанием на полигоне. За работой полка следил Главком ВВС Кутахов непосредственно на полковом аэродроме Сольцы. Он уехал довольный – теперь в его ведении находился еще один мощный «ударный инструмент» в виде дальних бомбардировщиков.

|

|

|

Самолет Ту-22М3 – снимок из материалов Договора ОСВ-2. Американцы настаивали на включении этого самолета в число стратегических бомбардировщиков |

А кульминацией авиационной части учений стал проход на предельно малой высоте прямо над трибуной, с которой за ходом маневров следили руководители наших вооруженных сил и приглашенные иностранные военные атташе, сводной эскадрильи Ту-16 из 132-го ТБАП. Командир полка В. П. Селиванов вывел группу «на цель» точно в назначенное время, хотя погода в тот день явно не благоприятствовала такой демонстрации.

|

|

|

На четырех держателях МБД3-У9-68 можно подвесить по 9 бомб ФАБ-250М54, а всего Ту-22М3 берет их 69 штук |

Об этих учениях был снят эффектный документальный фильм, который убедительно показывал преимущества тесной интеграции всех видов вооруженных сил в крупной войсковой операции. Но за кадром остались крупные организационные проблемы, которые были решены только через несколько лет. Ведь для того, чтобы действия столь разнородной массы войск шли слаженно и четко не по сценарию, а в реальной боевой обстановке, надо было не только уметь следовать единому плану, но и научиться скоординировано менять его сообразно обстановке. Трудным считался вопрос взаимодействия самолетов Ту-22М с истребителями и фронтовыми бомбардировщиками при прорыве ПВО, но с другой стороны когда это понадобилось в Афганистане (об этом – чуть позже), проблем не возникло. Общевойсковые командиры должны были изучить реальные возможности дальних бомбардировщиков, чтобы использовать их рационально, а авиационные начальники – вспомнить подзабытую тактику действий совместно с сухопутными войсками и флотом.

Все это означало новые и новые учения, мероприятия затратные и «нервные», но в армии совершенно необходимые. Интеграция видов вооруженных сил назрела, и проходила не только у нас. Американские межконтинентальные бомбардировщики В-52G/H имели обзорно-прицельную систему EVS, которая позволяла пилотировать самолет и бомбить точечные цели с предельно малых высот в сумерках и даже ночью, у FB-111A и В-1В такой оптики пока не было, зато они могли автоматически огибать рельеф местности. Но в условиях возможной войны в Европе это вряд ли могло пригодиться – при такой плотности ПВО эти самолеты неизбежно понесли бы катастрофические потери.

Избежать этого можно было одним путем – атаковать цель из-за пределов зоны ПВО. Для этого были заказаны соответствующие модификации крылатых ракет ALCM – Дженерал Дэйнемикс AGM-109 и Боинг AGM-86, о которых мы рассказали в 102-м выпуске Авиакаталога.

Ракета XAGM-109H MRASM (Medium Range Air to Surface Missile – снаряд воздух-поверхность средней дальности) предназначалась специально для уничтожения аэродромов. В дополнение к инерциальному самонаведению с коррекцией по рельефу TerCoM, работавшему на основном участке полета, была добавлена автокорреляционная система с коррекцией траектории по оптическому изображению местности DSMAC, включавшаяся на подлете к цели. Кассетная боевая часть, которая должна была «засеять» ВПП бетонобойными и осколочными суббоеприпасами, была больше ядерной и вытеснила часть баков, потому дальность снизилась до 463 км, чего, впрочем, для новых задач было достаточно. Цена одной ракеты MRASM оценивалась в 569000 долл. по курсу 1989 г.

Но на вооружение была принята не она, а изделие конкурентов из фирмы «Боинг» AGM-86C CALCM (Conventional Air Launched Cruise Missile, или крылатая ракета воздушного старта с обычной БЧ). Примененное впервые спутниковое наведение обеспечило попадание в объект размером 30 м с дальности 1100 км, а боевая часть могла быть не только кассетной, предназначенной для площадных целей, но и фугасной, и проникающей – для целей точечных. Для пуска AGM-86C на носителях В-52 также установили спутниковую навигационную систему GPS.

Сейчас эта аббревиатура (Global Positioning System – система глобального позиционирования) известна каждому, но тогда это была техническая новинка, и никто не мог сказать, как она покажет себя в боевой обстановке, в частности, серьезные опасения вызывала подверженность природным и наведенным радиопомехам. Зато она оказалась дешевой (не считая запуска самих спутников – но изначально предполагалось окупить затраты на них за счет коммерческого использования), легкой в освоении, удобной в эксплуатации и позволяла поражать любые цели «не глядя», лишь бы знать их координаты.

У нас на вооружение частей 37-й ВА поступили неядерные ракеты Х-55ОК с оптическим коррелятором (изделие «124»), которые, как и XAGM-109H, снаряжались кассетной боевой частью и предназначались для атаки авиабаз. Но однажды в честь 80-летия выпускавшего эти ракеты Харьковского авиазавода местный «7-й Канал» показал архивную кинопленку, на которой зафиксирован взрыв моноблочной фугасной боеголовки Х-55 прямо над точечной целью – капониром, в котором стоял списанный МиГ-17. Выглядело это весьма эффектно.

|

|

|

Раскрытие кассетной БЧ крылатой ракеты XAGM-109H «Томагавк» (MRASM). Рисунок |

|

|

|

Подготовка крылатой ракеты XAGM-109H «Томагавк» (MRASM) с неядерной кассетной боевой частью к испытательному пуску с борта В-52 |

Чего не было у американцев, так это тяжелых ракет класса наших Х-22, которые могли поражать непосредственно обнаруженные площадные и точечные сильно защищенные цели с дальностей 300-500 км. Они также идеально соответствовали описанным выше изменениям в нашей военной доктрине. А в 80-е годы тенденция к более активному применению стратегических бомбардировщиков в тактических целях наметилась и в СССР, и в США. Причем для этого намечалось использовать как самолеты средней дальности, в численности и в качестве которых Советский Союз имел значительный перевес, так и межконтинентальные. Американские B-52 G и H, а у нас – Ту-95КМ, К22 и МС по-прежнему составляли пока основу воздушного компонента стратегических сил, и надежность была чрезвычайно важна, поскольку от нее зависела возможность продления ресурса этим дорогостоящим машинам. Потому нам кажется уместным рассмотреть здесь вопрос, выходящий на первый взгляд, за рамки темы этой статьи, и сравнить аварийность Ту-95 и В-52.

В полки советской Дальней авиации было передано 207 самолетов Ту-95 семи модификаций, включая построенный в единственном экземпляре Ту-95В, а Стратегическое авиационное командование ВВС США приняло 739 серийных В-52. Их основных модификаций также было семь. И те, и другие самолеты постоянно модернизируются и находятся на вооружении вот уже 60 лет!

|

|

|

Транспортировка к самолетам В-52 неядерных крылатых ракет AGM-86C CALCM в 36-й эскадрилье подготовки вооружения вл время учений CAPEX |

До 1991 г. в авариях и катастрофах в строевых частях погибло двенадцать Ту-95 (еще один разбился в испытательном полете в 1982 г.), и девяносто два В-52 (это без боевых потерь). Это составляет 6,7 и 12,4% от всего парка, а среднегодовые потери 0,24 и 1,53 «условного самолета» в год соответственно. Найти статистику об аварийности на 100000 часов налета для этих самолетов автору пока не удалось, но надо помнить, что заявленный среднегодовой налет на каждый В-52 был выше, чем у Ту-95, и численность их – больше. Правда, надо помнить разницу в исчислении налета – в СССР полетным временем считался период от момента отрыва самолета до касания земли, а в США – от запуска двигателей до их выключения. Для машин класса Ту-95 и В-52 эта разница довольно велика.

|

|

|

Самолеты B-52Н с неядерными крылатыми ракетами AGM-86C стали оружием первого удара в войнах по «неядерному сценарию» |

Обычно у летных происшествий причина не одна, а действует целый комплекс факторов. Но при всей тщательности расследований досконально выявить все их невозможно, а иногда и вовсе произошедшее остается загадкой. Наконец, в силу специфики деятельности стратегической авиации ее командование всегда стремится скрыть сам факт происшествия и его подробности – и от противника, и от собственной общественности. Мы будем оперировать открытыми источниками, которые дают следующую статистику.

В шести инцидентах с гибелью Ту-95 имели место отказы техники, в десяти случаях проявился «человеческий фактор» и в двух – влияние погоды. Причины двух летных происшествий с Ту-95 до сих пор не оглашены. Для В-52 расклад выглядит так: 53 случая – техника, 26 – человек и 13 – погода, обстоятельства не известны в трех случаях.

В пяти катастрофах Ту-95 была виновата силовая установка, в двух – система кондиционирования воздуха кабин (СКВ), и в трех случаях имел место пожар или взрыв на борту. Эти последние причины в аналогичном «рейтинге» В-52 первенствуют – 16 взрывов и пожаров, за ними идут разрушения планера – 15 случаев, отказы силовой установки (9), управления (5), шасси и электросистемы (по 3), электроники (2), наконец, «на совести» гидравлики и СКВ по одной катастрофе.

Об аварийности В-52 мы уже неоднократно говорили на страницах Авиакаталога, здесь же вспомним о Ту-95, в истории которого также были «черные дни». Сначала – о человеческом факторе. Двадцать шестого августа 1977 г. три Ту‑95К из 106-й ТБАД ушли в полет по 4-часовому маршруту. Ведущим был капитан Пыльнев, ведомыми шли экипажи старшего лейтенанта Бибишева и капитана Попова (борта №66 и 68). Над Аральским морем они должны были развернуться. Пыльнев выполнил поворот и прошел далеко вперед, когда связь с ведомыми оборвалась. Следующий за ними Ту-95 доложил: «Вижу два костра...».

|

|

|

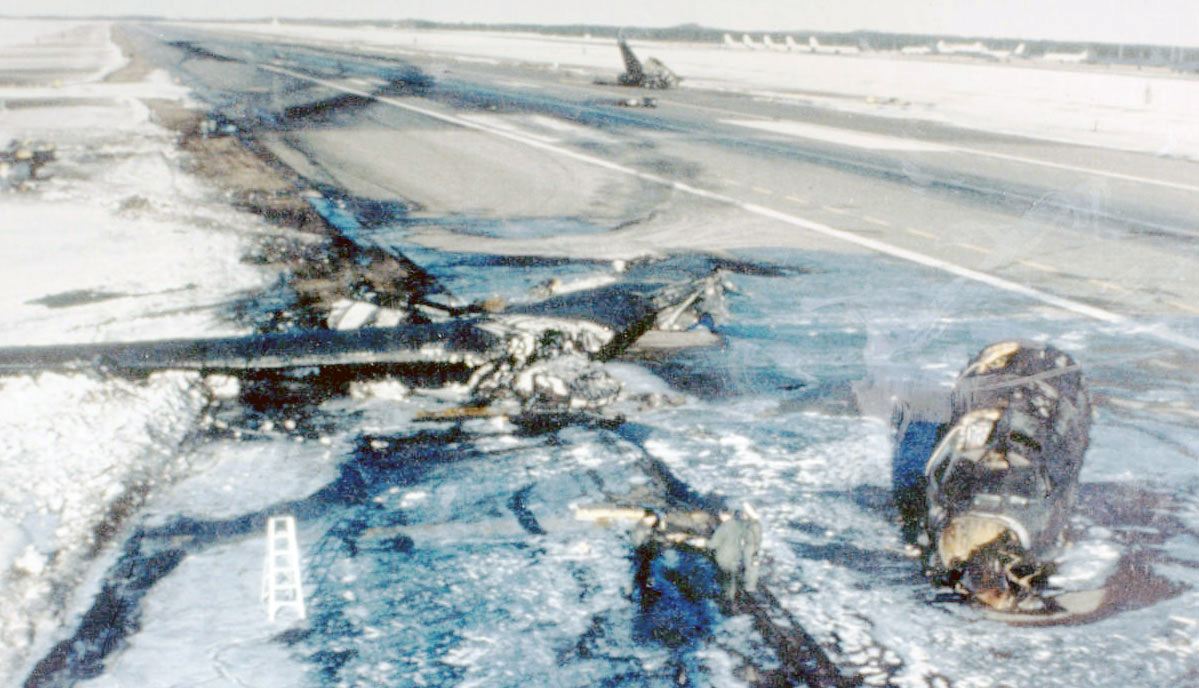

Гибель стратегического бомбардировщика В-52D №55-0102 в пожаре, возникшем при техобслуживании самолета на авиабазе Лоринг 26 июня 1958 г. |

В развороте ракетоносцы опасно сблизились, не поменяв эшелоны. Один должен был пройти ниже другого со значительной разницей в эшелонах, но борт «68» оказался прямо под брюхом «66-го» и прошелся ему винтами по всему фюзеляжу. Машина развалилась в воздухе, дело усугубил взрыв топлива. Лишившийся управления «68-й» начал падать. Вышла передняя «нога», но из первой гермокабины выпрыгнул один начальник службы РЭП полка майор Гостев, а из хвостовой кабины спасся только второй радист. Он видел сквозь просветы блоков аппаратуры, что командир огневых установок не может откинуть сиденье кресла, которое загораживает ему путь к спасительному люку и, отгороженный стойками аппаратуры, ничем не мог помочь товарищу. Хвостовой люк не встал на упоры (не хватило мощности гидроцилиндра) и болтался под набегающим потоком. Радисту «помогла» массивная фотоустановка, которая сорвалась с креплений и ударила по ноге. Оказавшись за бортом, прапорщик видел, как самолет падал, кружась в прощальном вальсе.

Когда началось разбирательство, на свет божий извлекли старую инструкцию (ранее отзывавшуюся), запрещавшую прокладывать развороты с углами между старым и новым курсом менее 105°. Но очевидно виной происшедшему было не незнание инструкции музейной давности, а «неуемная удаль» некоторых пилотов.

|

|

|

Американский B-52H №61-0026, который экипаж назвал «Царь», за мгновение до столкновения с землей во время подготовки к авиашоу 26 июня 1994 г. |

Теперь о технике. На учениях 25 августа 1965 г. девять Ту-95К из 409-го ТБАП шли над Черным морем колонной с интервалом 10-15 минут, имитируя прорыв ПВО. Их перехватывали истребители Як-25 из передней полусферы, и для срыва работы их РЛС ракетоносцы вели огонь снаряженными диполями противорадиолокационными снарядами. Вдруг один экипаж доложил о пожаре на борту и запросил экстренную посадку. Однако до аэродрома он не дотянул, на высоте 500 м командир дал команду прыгать, но смог сделать это только хвостовой стрелок.

Вскоре радио принесло еще один тревожный сигнал – снова пожар в той же группе. На этот раз ситуация развивалась куда резче – при стрельбе теми же снарядами в техотсеке самолета «рванул» сосуд с жидким кислородом и объятый пламенем Ту-95К упал в море со всем экипажем на борту.

За два месяца расследования комиссия так ничего и не нашла. Тогда стали собирать различные случайные сведения, вплоть до слухов и обнаружили, что в полках дивизии не фиксировались документально случаи срыва заглушек сливных горловин топливных баков при стрельбе из нижних пушек вперед. Но многие в полку о них припоминали и утверждали, что в свое время докладывали о таком «по начальству». Но оно мер не предпринимало, а ведь это – типичная предпосылка к летному происшествию…

|

|

|

Авария В-52Н S/N 6—0040 на авиабазе Сойер (Мичиган) 06.12.88 г. – без жертв |

Провели эксперимент на стенде, и выяснили, что при стрельбе с курсовым углом ноль при минимальном возвышении стволов (т.е. вдоль корпуса) как из нижней, так и из верхней башни происходит такая деформация фюзеляжа, что срывает не только заглушки, но и сами пробки баков, которые теряют герметичность. Одновременно в фюзеляже лопаются трубки подачи кислорода, который смешивается с парами керосина и…

На летных испытаниях такого не наблюдалось, но то было на опытном самолете, а на строевых по требованию эксплуатанта в фюзеляже поставили аэрофотоаппарат для «фотоохоты за авианосцами». Доработку с ОКБ не согласовали, в частях ее выполняли не всегда аккуратно, потому прочность и жесткость каркас в зоне фотолюка потерял. Результат оказался плачевен.

Такие случаи были и в истории В-52. Но конструкторы ОКБ Туполева и фирмы «Боинг», двигателисты и поставщики оборудования сделали правильные выводы из опыта эксплуатации самолетов Ту-95 и В-52, и постепенно их надежность значительно улучшилась. Благодаря этому ресурс самолетов Ту-95МС и В-52Н удалось значительно увеличить, они остаются в строю, и мы еще встретимся с ними на страницах Авиакаталога.