Министерство обороны СССР и командование наших Вооруженных Сил оценило важность этого момента, когда советские ЗРК типа С-75 «Двина» в июле 1965 г. стали применяться во Вьетнаме и в первом же бою 24 числа этого месяца было сбито сразу три новейших американских истребителя-бомбардировщика F-4 «Фантом». И потери американцев от зенитных ракет быстро стали расти. Противник искал тактические приемы, которые позволили бы уклониться от ракеты, но ни один из них не давал гарантии спастись, если расчет ЗРК был достаточно хорошо натренирован.

Успехи вьетнамских товарищей и потери вероятного противника, конечно, радовали, но они свидетельствовали и о том, что и наши самолеты в случае полномасштабной войны с НАТО будут подвергаться такой опасности. Ведь в случае войны они также столкнутся с противодействием мощной и современной ПВО, основой которой тоже будут ЗРК.

Опыт применения зенитных ракет в Индокитае, а затем и в арабо-израильских войнах у нас тщательно изучался – и с «нашей» точки зрения, и с точки зрения противника, который пытался бороться с ЗРК. Они оказались довольно сложной целью: попытки бомбить позиции зенитных ракет удавались далеко не всегда, хотя и американцы, и израильтяне планировали и осуществляли весьма изощренные операции, направленные против них, отвлекая для участия в них значительные силы, которые могли бы использованы для других задач.

В частности, для защиты позиций ЗРК от ударов с воздуха во Вьетнаме было обеспечено их эффективное прикрытие мелкокалиберной зенитной артиллерией, как это делалось и в наших вооруженных силах. В результате самолеты, которые на предельно малой высоте прорывали дальний рубеж ПВО, заходя в атаку на основную цель с применением бомб, неуправляемых ракет и бортовых пушек, попадали под плотный огонь МЗА и несли огромные потери. А поскольку ЗРК были мобильными, «основная цель» вполне могла оказаться уже ложной – приманкой для врага.

Первым инструментом для борьбы с ЗРК стали системы постановки радиолокационных помех. Сначала это были пассивные помехи, которые ставились путем массового сброса дипольных отражателей – полосок фольги или стержней («иголок») с металлизированным покрытием, которые давали множество отраженных сигналов, засвечивающих весь индикатор радиолокационной станции. Но чтобы такие помехи были действительно эффективно и достаточно длительно действующими, таких полосок нужно было очень много – для их сброса был необходим большой и тяжелый самолет, который в зоне вражеского огня будет сам чрезвычайно уязвим в силу своих низких летных данных. Но даже если такое облако диполей удалось сбросить, от их воздействия операторы РЛС научились отстраиваться простым переходом на другую частоту, поскольку яркость «свечения» диполя зависит от кратности его длины и длины волны сигнала радара.

Гораздо перспективнее оказалось создание станций постановки активных радиолокационных помех. Именно они стали основными авиационными средствами радиоэлектронной борьбы или подавления – РЭБ или РЭП. Сначала это тоже было довольно громоздкое оборудование, оно размещалось на больших самолетах, например, на дальних бомбардировщиках Ту-16, но в 60-х годах появились и первые миниатюрные образцы, которые можно было «упаковать» в небольшой контейнер и подвесить под крыло истребителя-бомбардировщика.

Активные системы РЭБ быстро совершенствовались. Повышалась их мощность, дальность действия, вводились новые «хитрые» режимы работы. Однако и разработчики ЗРК не сидели без дела, разрабатывая методы защиты от них. К тому же пилоты истребителей-бомбардировщиков, применяя средства РЭБ, никогда не уверены, что они смогли «ослепить» вражеские радары. Иногда бывало, что оператор РЛС «потерял» цель, но сама станция работает и ее «слышит» СПО – система предупреждения об облучении РЛС противника. Ее зуммер пищит и заставляет пилота отказаться от атаки. Гораздо надежнее «ослепить» ЗРК, уничтожив его радиолокационные средства. И делать надо это с такого расстояния, чтобы не попасть под упреждающий обстрел ракетами самому. А значит надо самому иметь соответствующую ракету.

Американцы создали такое противорадиолокационное оружие первыми – еще в 1963 г. они приняли на вооружение ракету Shrike.

Ракета AGM-45A «Шрайк» в своем первом варианте могла запускаться с борта любого самолета, оснащенного СПО. Она была проста в применении и не требовала сложного оборудования на борту носителя, однако из этого проистекали два ее главных недостатка: ее дальность пуска была меньше, чем радиус поражения ЗРК, и к тому же, она «теряла» цель, если оператор РЛС выключал свою станцию, потому что не могла запоминать ее координаты.

Чтобы устранить эти недостатки, надо было не только установить на ракете более точную инерциальную навигационную систему вместо автопилота и устройство, запоминающее последние угловые координаты РЛС перед тем, как она оказалась выключена, но и точнее определять начальные координаты цели. Кроме того, надо быстрее передавать их ракете – ведь боевой самолет это не просто движущаяся «пусковая платформа» – это платформа, движущаяся очень быстро.

Встроенное в любой боевой самолет СПО достаточной точностью пеленгации вражеской РЛС не располагает. К тому же выдаваемый им сигнал – это не совсем то, что нужно для программирования системы управления противорадиолокационной ракеты для полета на большую (свыше 30 км) дальность с возможностью продолжения полета к цели после того, как она перестает излучать. Американцы первыми приступили к созданию специальных модификаций истребителей-бомбардировщиков, предназначенных для подавления РЛС зенитных ракетных комплексов.

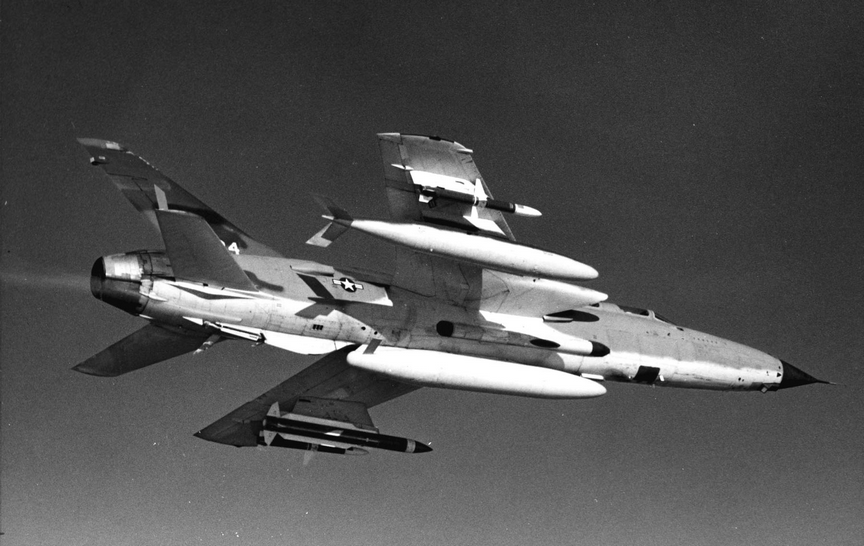

Такие модификации, получившие шифр «Уайлд Уизл» (Wild Weasel – дикая ласка или куница, но слово Weasel на американском жаргоне означает также проныра, хитрец, скользкий типчик), делались на базе различных самолетов, но наиболее успешными во времена войны во Вьетнаме оказались наиболее мощные – на базе истребителей-бомбардировщиков F-105 и F-4.

Фото: USAF National Museum // www.nationalmuseum.af.mil

Выбор в качестве средства для борьбы с ПВО больших по размерности самолетов, которые сами по себе были сравнительно простыми для ЗРК целями в силу своей ограниченной маневренности и большой эффективной площади рассеивания (ЭПР), что позволяло радару обнаруживать их с большего расстояния, был предопределен размерами, массой и энергопотреблением американской аппаратуры целеуказания. Кроме того, для нее оказался необходим оператор. Так базовые варианты F-105 были одноместными, а при переделке их в противорадиолокационный F-105G пришлось делать вторую кабину, существенно сокращая объем баков. Спецаппаратура размещалась на месте закрытого бомбоотсека, который на обычных F-105 вмещал тактическую атомную бомбу. На всех F-4 кабина оператора уже была, но под дополнительное оборудование пришлось освобождать место, снимая системы, необходимые для перехвата с применением ракет «воздух-воздух», режимы пусков которых из-за этого оказались ограничены.

Хотя в то время шутили, что советская микросхема имеет восемь «ножек» и две ручки для переноски, но наше аналогичное оборудование оказалось меньше и легче американского при большем радиусе действия. Чего, правда, нельзя было сказать о сделанном в СССР противорадиолокационном оружии первого поколения.

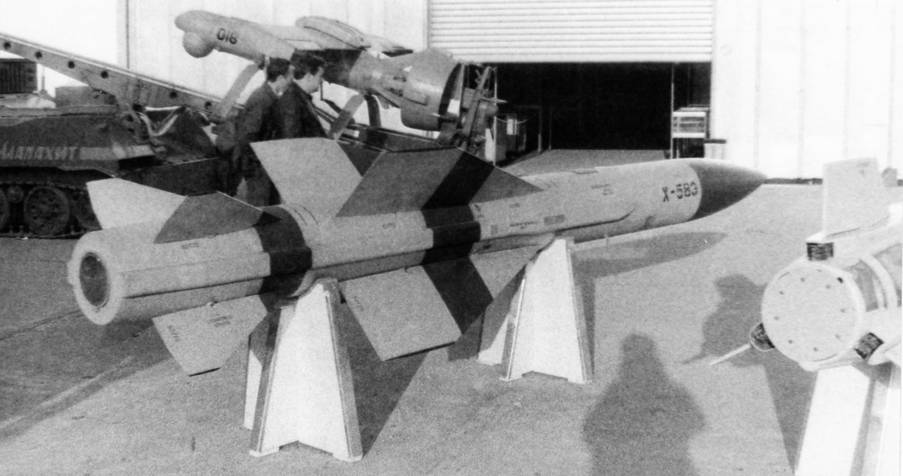

Первая советская противорадиолокационная ракета фронтового применения Х-28 была создана с использованием опыта разработки предназначенных для Дальней Авиации СССР тяжелых ракет Х-22 и КСР-5 с использованием их компоновки и основных инженерных решений, таких как жидкостный ракетный двигатель, использующий токсичное топливо самин (ТГ-02) и химически агрессивный окислитель азотную кислоту. Это существенно осложнило строевую эксплуатацию ракеты Х-28, но обеспечило Х-28 высокие боевые качества, в том числе дальность пуска, превышающую радиус поражения всех ЗРК НАТО, с которыми могла столкнуться тогда наша фронтовая авиация на сухопутных ТВД в Европе и в Азии.

Ракета Х-28 проектировалась для специального самолета подавления ПВО Як-28Н, но он на вооружение так и не поступил. Тем не менее, она вошла в арсенал фронтовых машин Сухого – Су-24 и Су-17М и широко поставлялась как для ВВС Советского Союза, так и на экспорт – в Афганистан, Болгарию, Венгрию, Вьетнам, Ирак, Ливию и Сирию.

Важнейшим преимуществом ракеты Х-28 стало то, что контейнер с аппаратурой для подготовки ее пуска «Метель» имел сравнительно небольшие размеры и для ее применения не требовался оператор. Появление такой ракеты в арсенале советской истребительно-бомбардировочной авиации существенно расширило ее боевые возможности, однако к 1974 году, когда она поступила на вооружение, структура ПВО НАТО сильно изменилась.

С одной стороны появились в большом количестве новые европейские ЗРК малой дальности, «Рапира» и «Кроталь» (оба на вооружении с 1972 г.), а также «Роланд» (1977 г.) использующие радиотехнические системы наведения ракет, с другой – на смену устаревшим комплексам среднего и большого радиуса действия «Найк Аякс» и «Найк Геркулес» в США модифицировался комплекс малой дальности «Хок» и создавался принципиально новый ЗРК средней дальности MIM-104 «Пэтриот».

Для борьбы с ними нужны были новые противорадиолокационные ракеты (ПРР), и они были созданы. Московское КБ «Звезда» разработало легкую ПРР Х-27ПС на базе ракеты Х-25Л, предназначенной для поражения оптически видимых целей, а другое КБ, «Радуга» из города Дубна, создало более тяжелую и мощную ракету Х-58. Обе они были твердотопливными и оказались проще и удобнее в применении, в том числе и с борта сравнительно небольших истребителей-бомбардировщиков, таких как Су-17М.

Фото автора

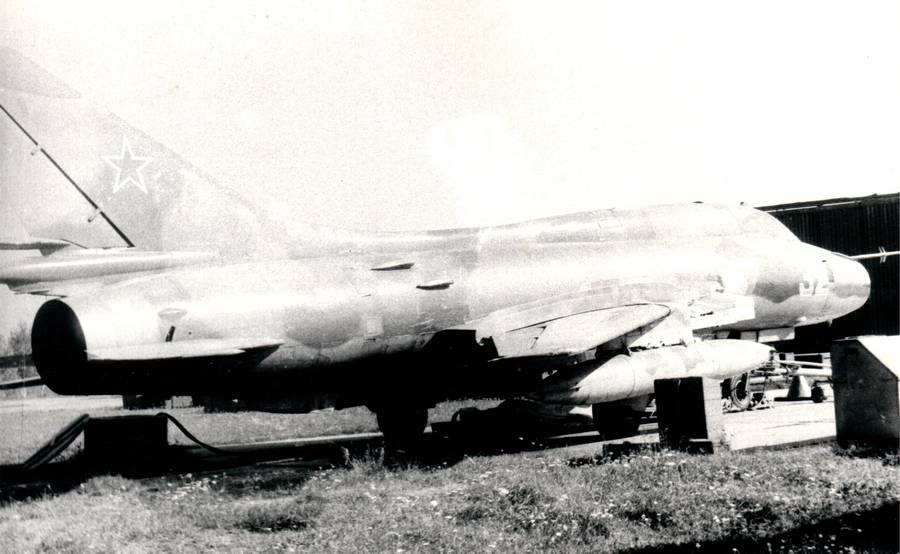

В 1976 году на Дальневосточном машиностроительном заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре была запущена в серийное производство модификация этого самолета С-52, обозначенная в войсках Су-17М3. Она получила многочисленные полезные улучшения конструкции планера, силовой установки, систем и оборудования, которые существенно повысили ее тактико-технические данные. И на базе этого самолета было решено создать специальный самолет С-52П. Для него была спроектирована специальная система «Вьюга-17», обеспечивающая обнаружение РЛС противника, в том числе работающих в импульсных и скрытных режимах, каналов целеуказания и наведения для ракетного оружия разных типов, систем навигации и связи с выдачей их координат в системы управления ракетным оружием и ввод их память собственно ракет с тем, чтобы они потом сами не теряли цель после отключения радиоизлучающей цели, изменения режима ее работы или длины волны, ее модуляции и т.п.

Станция «Вьюга-17» была закомпонована в небольшой обтекаемый контейнер, который крепился под фюзеляж Су-17М3 на место задней пары подфюзеляжных бомбодержателей, а на его носовой части были смонтированы дополнительные антенны, которые позволяли точнее пеленговать источник радиоизлучения, в том числе такой, который не являлся локатором и не мог быть обнаружен бортовым СПО. Самолет С-52П мог нести четыре легких ракеты Х-27ПС или две тяжелых Х-58 под крылом. Для отработки ракет и системы «Вьюга» был переоборудован еще один такой же истребитель-бомбардировщик, названный Су-17М3-58-27. Он получил еще и специальную контрольно-записывающую аппаратуру, необходимую для фиксации большого числа параметров их работы, но ненужную боевому самолету – это была летающая лаборатория.

Испытания прошли успешно, специальная противорадиолокационная модификация Су-17М3П поступила на вооружение Военно-воздушных сил СССР наряду с другим специальным самолетом, вооруженным ракетами Х-58 (Х-27ПС он не нес) – МиГ-25БМ. Противорадиолокационные «МиГи» и «Сушки» приняли полки, находившиеся на главных стратегических направлениях – прежде всего, на возможном Европейском театре военных действий.

В частности, самолеты Су-17М3П поступили в 306-й авиационный полк истребителей-бомбардировщиков (АПИБ), входивший в состав 289-й истребительно-бомбардировочной авиадивизии 14-й Воздушной Армии. Она должна была осуществлять поддержку войск Закарпатского Военного Округа в наступательных и оборонительных операциях – полк был размещен на аэродроме Луцк в западной части Украинской ССР, с ним рядом базировались фронтовые бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25.

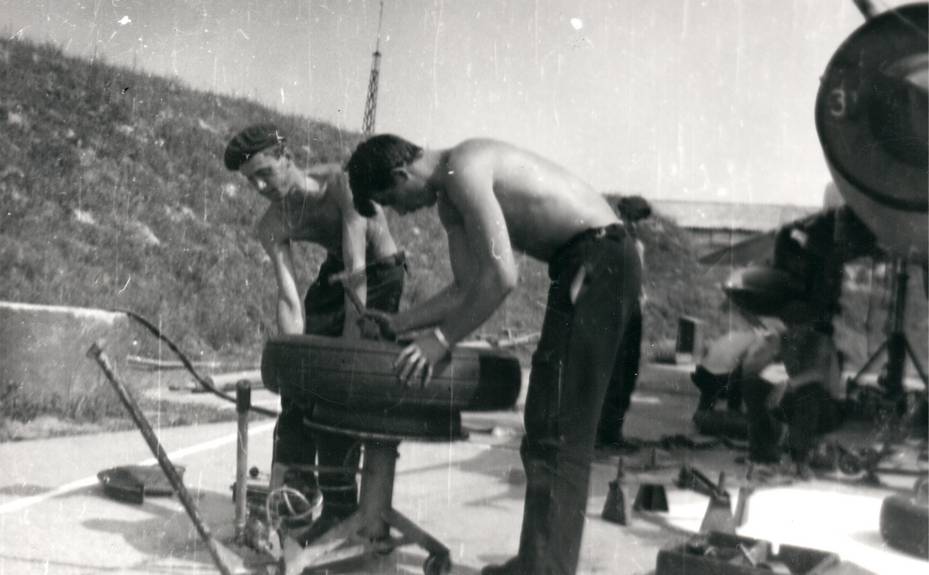

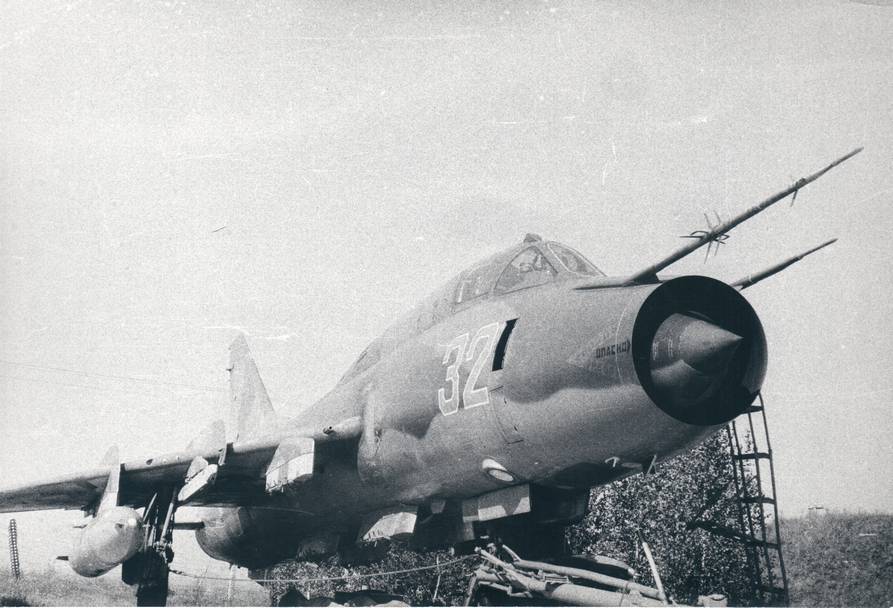

Фото в архив автора предоставил Сергей Шиян

Под внешними крыльевыми держателями установлены подвесные баки, на средних – пусковые устройства для оборонительных ракет Р-60 класса «воздух-воздух». Под самолетом лежат фугасные авиабомбы ФАБ-500М62 в своей таре (их головные части прикрыты брезентом)

Фото в архив автора предоставил Сергей Шиян

Самолеты Су-17М3П кроме противорадиолокационных ракет Х-28 с контейнером «Метель», Х-58 и Х-27ПС, а позже – аналогичные модульные ракеты Х-25МП, несли и все остальное подвесное ракетное, бомбовое и артиллерийское вооружение, что и обычные «сушки – эм-тройки». Эксплуатация показала, что необходимости в дополнительных антеннах для точной пеленгации источников радиоизлучения нет, и эта модификация осталась раритетной – в дальнейшем возможность установки контейнера «Вьюга-17» стала возможной на всех серийных самолетах Су-17М3 и М4. И хотя специализация экипажей (в частности, у «нашего» борта №32, фото которого мы привели выше, первым боекомплектом были ракеты Х-58) осталась, при необходимости каждый самолет этого типа уже мог использоваться для подавления вражеской ПВО – при наличии соответствующего подвесного оборудования и вооружения.

И в заключение хочу выразить признательность Сергею Шияну за предоставленные снимки этой редкой машины. Пусть их качество и не такое, как у современных цифровых камер, но запечатленный на них аппарат не часто попадал в кадр фотографам-профессионалам и благодаря этим фотографиям мы можем теперь его увидеть.