Сегодня мы хотим предложить Вам фоторепортаж из жизни одного авиационного соединения: 106-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии, которая в то время была вооружена межконтинентальными бомбардировщиками и ракетоносцами Туполев Ту-95 нескольких модификаций.

Эти снимки (за исключением взятых из сети Интернет, источник которых указан) сохранил ветеран этой авиадивизии Олег Александрович Сорока, служивший в этом соединении техником по радиоэлектронному оборудованию. Большинство снимков сделал он сам на аэродроме Моздок, съемки в воздухе – дело рук Юрия Храмцова, летавшего в составе экипажа ракетоносцев Ту-95К оператором РЭО – автор искренне признателен им. С их слов составлены и подписи к приведенным ниже фото. Если кто-то узнает людей, изображенных на снимках, или сможет дать свои исправления и дополнения – приму Ваши комментарии с благодарностью.

Для начала краткая справка о соединении Дальней Авиации, о котором пойдет речь:

Боевой путь 106-й авиадивизии Дальней Авиации и ее полков

106 тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия им. 60-летия СССР. Формирование 106-й ТБАД было начато в 1955 г. на аэродроме Узин (Киевская обл. УССР) в составе 43-й Воздушной Армии Дальней Авиации СССР.

Первым командиром дивизии был назначен дважды Герой Советского Союза генерал-майор А.И. Молодчий.

В дивизию вошли два полка нового формирования, которые предполагалось вооружить межконтинентальными бомбардировщиками Ту-95 (это было первое соединение ДА СССР на самолетах этого типа):

- 409-й ТБАП;

- 1006-й ТБАП.

Дивизия получила главную задачу нанесения ответного ядерного удара по территории США в случае, если таковой будет нанесен по территории СССР.

Также перед дивизией были поставлены задачи:

- нанесения бомбовых ударов по целям в глубине территории противника с использованием обычных бомб;

- ведение разведки флота противника в акватории Мирового океана (только в нейтральных водах);

- действия против флота противника в акватории Мирового океана и в его базах (для этого использовались как бомбардировщики Ту-95 и Ту-95М и ракетоносцы Ту-95К/КМ/КД, так и специальные самолеты-разведчики Ту-95МР.

- патрулирования водных границ с целью выявления судов-нарушителей и др.

К освоению самолета Ту-95 и к отработке этой боевой задачи дивизия приступила в 1956 г. Экипажи дивизии участвовали в ядерных испытаниях на Семипалатинском полигоне и на Новой Земле.

В 1956 г. 43-я ВА была передана вновь создаваемым РВСН, и 106-я дивизия была передана в состав 46-й ВА ДА.

Первым к концу 1955 г. был сформирован 409-й ТБАП. В июне 1956 г. закончено формирование 1006-го ТБАП.

В том же 1956 году на аэродроме Узин формируется 1023-й ТБАП. Он получил бомбардировщики Ту-95 и Ту-95М из 1006-го ТБАП и убыл в состав 79-й ТБАД, для которой и предназначался. 1006-й полк до конца лета 1959 г., пока не начал получать ракетоносцы Ту-95К, оставался без собственной матчасти.

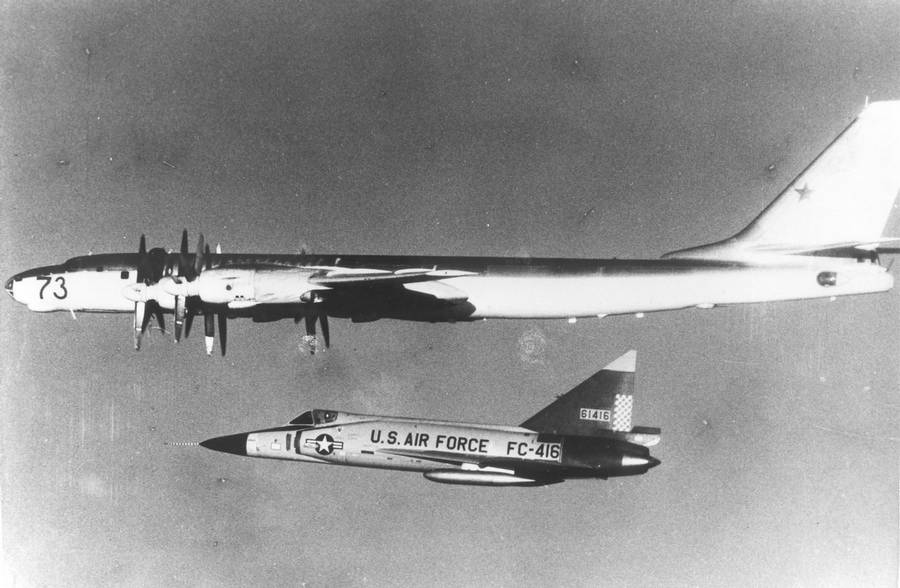

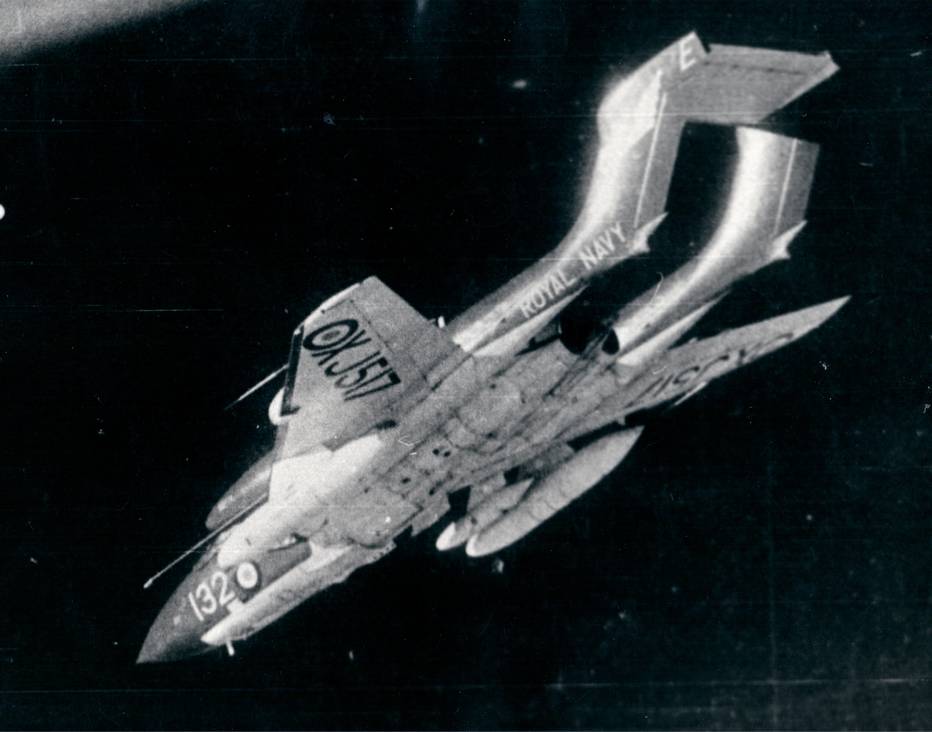

Снято с борта самолета «Фантом» FG.1 из 111-й АЭ ВВС Великобритании (авиабаза Лейчарс, Северная Шотландия) в начале 80-х годов

Фото: архив автора

В конце 1956 г. командиром дивизии был назначен В.В. Решетников.

Решетников оставался командиром дивизии до 1961 г., когда был назначен заместителем командира 2-го ОТБАК.

В 1962 г. в состав дивизии вошел 182-й Гвардейский ТБАП. Новый состав дивизии:

- 182-й Гвардейский ТБАП;

- 409-й ТБАП;

- 1006-й ТБАП.

В 60-е гг. все полки дивизии освоили полеты с грунтовых, ледовых и тундровых аэродромов, которые рассматривались как точки рассредоточения и передовые базы. В дальнейшем все полки дивизии проходили регулярное развертывание как на полевых аэродромах, так и на базах Арктического командования ВВС СССР.

В 1960-х гг. дивизия получила новые задачи:

- борьба с подводными лодками противника (вскоре была снята в связи с отсутствием на боту Ту-95 соответствующей аппаратуры и вооружения и передана специализированным самолетам Ил-38 и Ту-142);

- поиск и уничтожение авианосных групп ВМС противника (эта задача стала основной для экипажей межконтинентальных ракетоносцев Ту-95К);

- нанесение ударов по военным объектам противника в глубине его территории и на островных базах с применением крылатых ракет Х-20М (намечались цели, которые было затруднительно уничтожить с помощью межконтинентальных баллистических ракет).

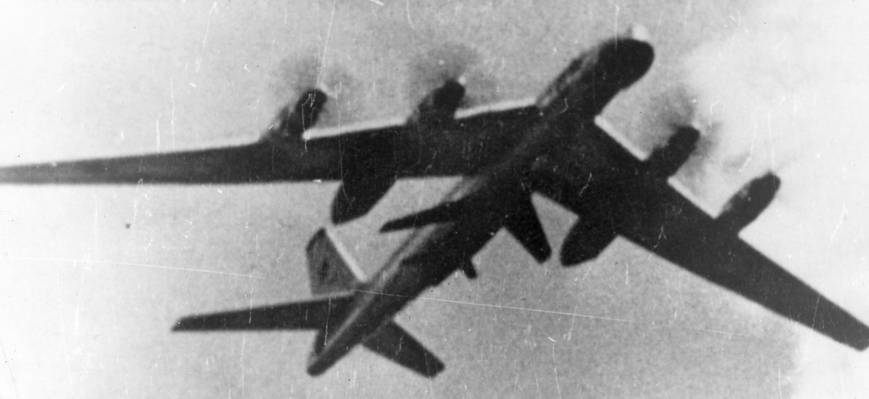

Фото из английского справочника Jane’s All the World Aircraft

С получением самолетов Ту-95КД все их экипажи успешно освоили дозаправку в воздухе от танкеров М-4-II и 3М-II.

На рубеже 80-х гг. началось переоборудование самолетов дивизии Ту-95КД и КМ (носители ракет Х-20М) в вариант Ту-95К-22 (носители ракет Х-22Н/НА/НП).

В 1986 г. 409-й ТБАП был перевооружен самолетами Ил-78М и стал полком самолетов-заправщиков (409-й АПСЗ, см., при этом он остался в составе 106-й ТБАД). В конце 80-х гг. 182-й Гвардейский ТБАП был передан в 201-ю ТБАД. Новый состав дивизии:

- 409-й АПСЗ;

- 1006-й ТБАП.

В 1992 г. 106-я авиадивизия вошла в состав ВВС Украины и вскоре была расформирована в соответствии с междугородными обязательствами, принятыми на себя Украиной и ее безъядерным и нейтральным статусом (1006-й ТБАП при этом был расформирован, а 409-й АПСЗ переформирован в транспортный авиаполк). В процессе расформирования дивизии на ее базовом аэродроме Узин была развернута база разделки самолетов Ту-95МС в соответствии с планом Нанна – Лугара.

В 1993 г. начались переговоры о передаче самолетов России с одной стороны и переговоры со США об уничтожении самолетов Ту-95МС (а также Ту-16, Ту-22, Ту-22М и Ту-160, и ракет к ним) с другой.

В 1998 г. принято решение о разделке самолетов Ту-95МС, но вскоре часть самолетов все же была передана Российской Федерации в обмен на поставку газа и других ресурсов, необходимых для поддержания жизнедеятельности и экономики Украины.

Полки дивизии:

182 Гвардейский Севастопольско-Берлинский Краснознаменный тяжелый бомбардировочный авиационный полк. Переименован в 182 Гвардейский БАП из 18-го Гвардейского БАП (ДД) 18-й Воздушной Армии весной 1946 г. На тот момент полк входил в состав 2-й Гвардейской ТБАД 2-й Воздушной Армии Дальней Авиации. Полк базировался на аэродроме Нежин (Черниговская обл., УССР) и предположительно был вооружен самолетами A-20G «Бостон».

В 1949 г. в связи с реорганизацией Дальней Авиации полк в составе 2-й Гвардейской ТБАД переподчинен командованию вновь сформированной 43-й ВА ДА.

В 1950 г. с перевооружением на самолеты Ту-4 182-й Гв.БАП преобразован в тяжелобомбардировочный авиаполк с сохранением номера. Эксплуатация самолетов Ту-4 в полку завершилась в 1956 г.

В 1956 г. полк был перевооружен на самолеты Ту-16. В том же году в связи с передачей 43-й ВА в формируемым Ракетным Войскам Стратегического Назначения полк в составе 2-й Гвардейской ТБАД передан 46-й ВА ДА.

После расформирования 2-й Гвардейской ТБАД в 1962 г. полк вошел в состав 106-й ТБАД (одновременно перейдя из подчинения расформированной 46-й ВА ДА во 2-й Отдельный ТБАК) с перевооружением на самолеты Ту-95К и был перебазирован на аэродроме Моздок (Северо-Осетинская АССР, РСФСР). На этот момент командиром полка был полковник Ф.Х. Тумакаев.

Были получены самолеты Ту-95К сер. №:

- 2005 (переделан в вариант Ту-95КМ, а затем – в Ту-95К-22);

- 2009;

- 2101 (переделан в вариант Ту-95КМ, а затем – в Ту-95К-22);

- 2102;

- 2104 (переделан в вариант Ту-95КМ, а затем – в Ту-95К-22);

- 2105;

- 2106;

- 2110 (переделан в вариант Ту-95КМ, а затем – в Ту-95К-22);

- 2207 (первым переделан в вариант Ту-95КМ, а затем – в Ту-95К-22);

- 2208 (переделан в вариант Ту-95КМ, а затем – в Ту-95К-22);

- 2210;

- 2304;

- 2306;

- 2307;

- 2402 (переделан в вариант Ту-95КМ, а затем – в Ту-95К-22).

Далее получены самолеты Ту-95КМ сер. №:

- 2603;

- 2604;

- 2605;

- 2609;

- 2610;

- 2703;

- 2704 (все они были переделаны в вариант Ту-95К-22).

Итого в часть поступило не менее 15 самолетов Ту-95К и 7 самолетов Ту-95КМ, всего 22 самолета, возможно, были и другие Ту-95К, принадлежность которых выяснить не удалось. Из числа названных Ту-95К 7 машин переделаны в вариант Ту-95КМ.

В начале 80-х гг. из указанных выше самолетов Ту-95КМ 14 были окончательно переделаны в вариант Ту-95К-22.

При формировании 37-й ВА ВГК (СН) в соответствии с директивой ГШ от 13.03.80 г. 106-я ТБАД вошла в ее состав.

В 1987 г. полк начал перевооружение на самолеты Ту-95МС-16, принято 22 самолета (по некоторым данным в полку было только 14 самолетов МС-16 и 2 МС-6).

На 1989 г. в полку было 25 самолетов Ту-95МС (14 боеготовы) и 3 самолета Ту-95КМ (все боеготовы).

В 1990 г. полк переведен в состав 201-й ТБАД и было принято решение перебазировать его в Энгельс. Однако по причинам экономического плана полк остался в Моздоке.

В 1992 г. вошел в состав Дальней Авиации РФ, см. На 1992 г. в полку было 22 самолета Ту-95МС-16 (и возможно два МС-6).

В середине 90-х гг. в связи с обострением обстановки на Северном Кавказе полк перебазирован на аэродром Украинка (Серышево-4, Амурская обл. Российской Федерации). Там он был объединен с базировавшимся на этом аэродроме 40-м Гвардейским Краснознаменным Севастопольско-Берлинским ТБАП. Объединенный полк сохранил наименование 182-й Гвардейский ТБАП.

409 ТБАП. Сформирован в составе 106-й ТБАД в конце 1955 г. на самолетах Ту-95, первым командиром полка стал Герой Советского Союза п-к М.М. Харитонов (оставался в этой должности до 1958 г., когда перешел на летно-испытательную работу в ОКБ-156). Базировался на аэродроме Узин (Киевская обл., УССР). Это был первый полк на самолетах Ту‑95.

На момент формирования полк в составе дивизии входил в состав 43-й ВА, но в связи с передачей этой ВА РВСН 106-я ТБАД вошла в состав вновь сформированной 46-й ВА.

Полк первым получил самолеты типа Ту-95 в конце 1956 г. Получение самолетов завершилось в 1958 г. Были получены Ту-95 сер. №:

- 00001;

- 0102;

- 0104;

- 0105;

- 0201;

- 0401;

- 0403.

Также были получены модифицированные Ту-95М №№:

- 0407;

- 0409;

- 0410 (изъят в начале 60-х гг., переделан в Ту-95МР-2 и возвращен в полк в конце 1964 г.);

- 0503;

- 0505;

- 0506 (изъят и переделан в Ту-95МР, в середине 60-х гг. был возвращен в полк);

- 0507;

- 0509;

- 0510 (позже изъят, передан ОКБ-156 и переоборудован в Ту-95РЦ);

- 0601 (изъят в 1973 г., переоборудован в Ту-95М-5, затем – М-55, но продолжал числиться за полком);

- 0603;

- 0604;

- 0605.

Возможно, были и др. машины. Всего в полк направлено не менее 7 самолетов Ту-95 и 13 Ту-95М. Из последних два переделаны в Ту-95МР (и вернулись в этот полк), а также два изъяты и переоборудованы в опытные образцы модификаций Ту-95РЦ и Ту-95М-5.

Все эти самолеты (за исключением потерянных в летных происшествиях и изъятых) оставались в составе полка до 1986 г. (до момента его перепрофилирования в АПСЗ).

В 60-х гг. в полк пришли два транспортных самолета – Ту-116 (делался как модификация Ту-95 для дипломатических перевозок) и Ту-114 (бывший магистральный пассажирский, передан из «Аэрофлота»).

В конце 50-х – начале 60-х гг. полк в полном составе был привлечен для выполнения учений с применением ядерного оружия (совмещенных с испытаниями). На СИПНЗ экипаж замполита полка И. Баженова сбросил ТЯБ 2,5Мт ТЭ, возглавляя строй всего полка. На начало 80-х гг. полк имел 7 Ту-95, 9 Ту-95М (в т.ч. самолет 0601, который только числился за полком), два Ту-95МР, по одному транспортному Ту-114 и Ту-116.

После расформирования ВА 106-я ТБАД вошла в состав Отдельного ТБАК.

При формировании 37-й ВА ВГК (СН) в соответствии с директивой ГШ от 13.03.80 г. 106-я ТБАД вошла в ее состав.

В 1985 г. переформирован в полк самолетов-заправщиков с тем же номером, см.

409 АПСЗ. Переформирован из 409-го ТБАП в 1985 г. с сохранением подчинения штабу 106-й ТБАП и базирования на аэродром Узин, Киевская обл. УССР. В том же году получил первые пять Ил-78.

Фото: http://www.airforce.ru/

В 1987 г. приступил к полетам на боевое применение совместно с самолетами Ту-95МС и Су-24М, а затем – и Ту-160.

На 1989 г. полк имел 23 самолета Ил-78 (21 боеготов), готовился принять еще 2 самолета (получены к 1991 г.). На базе полка оставались 17 самолетов Ту-95М которые готовились к передаче на БРХ.

Окончательно на 1991 г. имел в своем составе 24 самолета Ил-78. Вошел в состав ВВС Украины в 1992 г., см.

1006 ТБАП. Полк сформирован в конце 1955 – начале 1956 гг. на аэродроме Узин (Киевская обл., УССР) в составе 106-й ТБАД. Первым командиром полка стал полковник Ю.П. Павлов. Начало формирования полка проходило в период, когда 106-я ТБАД еще находилась в составе 43-й ВА. С передачей частей 43-й ВА в РВСН 106-я ТБАД переведена в подчинение 46-й ВА. Полк начал получать самолеты Ту-95, но вскоре передает полученные машины в 1023-й ТБАП, а сам ожидает получения Ту-95К.

24.08.1959 г. в полку получили первый Ту-95К (экипажи полка осваивали межконтинентальные ракетоносцы первыми в ВВС СССР).

Полк получил самолеты Ту-95К сер. №:

- 0404 (2-й опытный самолет, позже переделан в вариант Ту-95КМ);

- 2006 (переоборудован в вариант Ту-95КМ, а затем – в Ту-95К-22);

- 2007;

- 2008 (переоборудован в вариант Ту-95КМ, а затем – в Ту-95К-22);

- 2103 (переоборудован в вариант Ту-95КМ, а затем – в Ту-95К-22);

- 2107 (переоборудован в вариант Ту-95КМ, а затем – в Ту-95К-22);

- 2109 (переоборудован в вариант Ту-95КМ, а затем – в Ту-95К-22);

- 2201, 2203 (переоборудован в вариант Ту-95КМ, а затем – в Ту-95К-22);

- 2206 (переоборудован в вариант Ту-95КМ, а затем – в Ту-95К-22);

- 2303 (переоборудован в вариант Ту-95КМ, а затем – в Ту-95К-22),

н.д. (переоборудован в вариант Ту-95КМ, а затем – в Ту-95К-22); - 2403 (переоборудован в вариант Ту-95КМ, а затем – в Ту-95К-22);

- 2405;

- 2410.

Далее были получены самолеты Ту-95КМ сер. №:

- 2504 (переоборудован в Ту-95К-22);

- 2506 (переоборудован в Ту-95К-22);

- 2508 (переоборудован в Ту-95К-22);

- 2510 (переоборудован в Ту-95К-22);

- 2606 (переоборудован в Ту-95К-22);

- 2608 (первым переоборудован в Ту-95К-22);

- 2701 (переоборудован в Ту-95К-22).

Возможно, в полку эксплуатировались временно др. экземпляры Ту-95. Итого в полк передано не менее 14 самолетов Ту-95К и не мене 7 Ту-95КМ, т.е. 21 самолет.

Из них один переделан в Ту-95КД. Затем он и еще 9 самолетов переделаны в вариант Ту-95КМ.

Из этих самолетов девять Ту-95КД и все семь Ту‑95КМ переделано в вариант Ту-95К-22.

После расформирования 46-й ВА 106-я ТБАД вошла в состав 2-го Отдельного ТБАК.

При формировании 37-й ВА ВГК (СН) в соответствии с директивой ГШ от 13.03.80 г. 106-я ТБАД вошла в ее состав.

На начало 80-х гг. в полку было 4 Ту-95К, 13 Ту-95КМ и 4 Ту-95К-22. Остальные в Ту-95К-22 были переоборудованы в середине 80-х и практически сразу же переданы в другой полк, т.к. 1006-й полк перевооружался на Ту-95МС.

Первые самолеты Ту-95МС полк получил в 1985 г. В полку было 19 самолетов Ту-95МС-16 (в 1-й и 2-й АЭ по 6 и в 3-й АЭ – 7 машин).

Фото: http://www.airforce.ru/

В 1986 г. полк принял участие в учениях ДА. В их ходе экипажи полка выполнили облет границ СССР с дозаправками в полете. Учения выполнялись совместно с др. частями ДА, в т.ч. с 79-й ТБАД. Они носили демонстрационный характер.

На 1989 г. в полку было 25 самолетов Ту-95МС (20 боеготовы) и 3 самолета Ту-95КУ (все небоеготовы, т.е. не снаряжены вооружением, но исправны и находятся в эксплуатации как учебные).

На 1991 г. по данным СИПРИ в полку было самолетов Ту-95МС-16 – 21 борт, Ту-95МС-6 – 4 борта.

На 1992 г. в полку был 21 самолет Ту-95МС-16, один Ту-95К и один Ту-95М (Ту-95У).

В 1992 г. полк вошел в состав ВВС Украины и вскоре превращен в базу разделки авиатехники в связи с неядерным статусом государства.

Часть самолетов Ту-95МС передано в Россию, в т.ч. последние три – осенью 1999 г.

Под крылом контейнеры радиохимической разведки. В них закладывались пакеты фильтровальной бумаги, которые накапливали радионуклиды при прохождении через них забортного воздуха в районе, где проходили ядерные испытания. На земле эта бумага отдавалась на исследование, которое могло выявить не только факт взрыва, но и тип боеприпаса и его некоторые характеристики. Затем бумага выбрасывалась и некоторые особо отчаянные использовали ее в качестве туалетной.

Полеты с такими контейнерами велись вдоль границ Китая, а также к берегам Австралии и островов Тихого океана, где Англия и Франция проводили свои испытания не только в шахтах и штольнях, но и открыто. Но они использовались и над своей территорией для контроля радиоактивного заражения над нашими полигонами, а также в местах проведения промышленных ядерных взрывов – ПЯВ

Фото: defenseimagery.mil

А теперь кадры из жизни 106-й авиадивизии в годы холодной войны…

В то время стратегическая авиация СССР и его противников находилась в постоянном напряжении, неся боевое дежурство в ожидании приказа на нанесение ядерного удара по противнику.

Самолеты В-36, В-47 и В-52 США регулярно находились в «готовности №1», а В-52 и патрулировали в воздухе вокруг границ СССР с ядерными бомбами на борту.

Официально считается, что за исключением Карибского кризиса у нас ни разу самолеты Дальней Авиации не находились более суток в максимальной степени боевой готовности, когда самолеты снаряжены боевыми (не учебными) специальными боеприпасами, а экипажи получили пакеты боевой задачей и частотами радиосвязи, а также портфели с полетными картами. А полетов с ядерным оружием к берегам других стран вовсе не производилось. Однако в беседах с автором ветераны Дальней Авиации, в том числе и служившие в 106-й авиадивизии, говорили, что экипажи как правило не знали, боевыми или учебными (инертными) зарядами снаряжены их самолеты. Этим заведовала так называемая служба РТБ, офицеров которой за умение молчать называли «глухонемыми».

Боевые тревоги, полеты «за угол» то есть в Атлантику в обход Скандинавии на поиск авианосцев НАТО, выходы к Северному Полюсу и несение службы на ледовых аэродромах в Арктике, непрерывные учения и боевые дежурства – таковы были будни того времени.

Самолет Ту-95 – большая и сложная машина. Для того, чтобы он выполнил свою, может быть единственную за его жизнь боевую задачу, необходима была четкая и слаженная работа очень большого числа технических специалистов самого разного профиля. Они трудились в летний зной и в зимнюю стужу, чтобы обеспечить безотказную работу всех систем машины и ее службу на протяжении десятков лет. Наземный экипаж межконтинентального бомбардировщика много больше, чем у обычного самолета и включает, например, техников левого и правого крыла.

Часть операций по техобслуживанию самолета выполнялась непосредственно в ходе его летной эксплуатации, когда идут плановые полеты, но большинство самых сложных и трудоемких – во время регламентных работ, которые делались в технико-эксплуатационной части (ТЭЧ) эскадрильи или полка. Вот, например, осмотр закрылков и системы их выпуска и уборки с их демонтажем, обратным монтажом и регулировкой.

Фото: О.А. Сороки

Фото: О.А. Сороки

В огромном Ту-95 все большое – и шасси тоже. Обилие крупногабаритных и тяжелых деталей требовало от техсостава тяжелого физического труда, а сложность систем – постоянного умственного напряжения. Следование предписаниям инструкций по эксплуатации самолета, их постоянное и неукоснительное выполнение – залог безопасности полетов.

Обслуживание Ту-95 требовало использования подъемного оборудования – как универсального, типа автокрана, так и специального, созданного для этого самолета. Но и при этом объем ручного труда был очень большим.

Фото: О.А. Сороки

Фото: О.А. Сороки

Фото: О.А. Сороки

Особое внимание надо было уделять шасси. Много сил забирала замена шин колес, которых на самолете было десять (не считая малой предохранительной хвостовой опоры, которая вступала в действие, если летчик на посадке «перетягивал штурвал»), переборка и регулировка тормозов. Но сложнее с точки зрения знаний и умений была работа с кинематикой уборки – выпуска.

Поначалу турбовинтовые двигатели НК-12 не отличались высоким ресурсом и надежностью – ничего удивительного с учетом их новизны и необычно большой, рекордной мощности. Но постепенно их разработчик и изготовитель устранили совместными усилиями их недостатки, и ТВД НК-12 стал одним из первых отечественных высокоресурсных двигателей, не уступая по срокам службы лучшим зарубежным образцам меньшей мощности.

Это было очень кстати, так как обслуживание и особенно замена двигателей Ту-95 также были весьма трудоемким делом. Оно затруднялось не совсем удачной конструкцией капотов гондол Ту-95. Было предложение переделать их по образцу самолета Ан-22 с подобной силовой установкой, но оно исполнено не было.

Авиабаза Моздок, конец 60-х гг.

Фото: О.А. Сороки

Яркой особенностью самолета Ту-95 были огромные соосные воздушные винты АВ-60, состоявшие из двух четырехлопастных винтов диаметром 5,8 метра, вращающихся в противоположные стороны. В начале эксплуатации самолета 16 марта 1957 г. они стали вероятной причиной первой катастрофы Ту-95 в строевой части, но в дальнейшем в отличие от самолетов Ту-95РЦ Авиации ВМФ и тяжелого транспортного самолета Ан-22, особых нареканий не вызывали.

Многие работы по силовой установке самолета Ту-95 можно было выполнять только голыми руками – зимой это было очень тяжело. А ведь самолет эксплуатировался и на ледовых аэродромах в Арктике!

Фото: О.А. Сороки

Самолет Ту-95 стал последним советским бомбардировщиком, у которого число оборонительных стрелковых точек было больше одной. На средней части фюзеляжа была смонтирована верхняя выдвижная башня ДТ-В12, под хвостовой частью находилась нижняя турель ДТ-Н12, а в самом хвосте – кормоваяДТ-К12. Все они были дистанционно-управляемыми и имели по две пушки АМ-23. Их общий боезапас составлял 700, 800 и 1000 снарядов соответственно. Основными типами снарядов были осколочно-фугасные, зажигательные и противорадиолокационные, которые разрываясь образовывали облачко дипольных отражателей, сбивавших наведение ракет.

На борту Ту-95 было установлено ставшее к тому времени уже стандартным оборудование, позволявшее осуществлять полеты в любых погодных условиях и во всех широтах. Его освоение не вызвало особых затруднений ни у летного, ни у технического состава. В ходе эксплуатации на борту модернизируемых самолетов появлялись новые радиосредства, такие как пилотажно-навигационный комплекс «Путь-1Б», курсовая система КС-6Д, станция группового самолетовождения и бомбометания «Роговица». Обучение их использованию и обслуживанию потребовало много сил – люди должны были не только изучать новую матчасть, но и существенно «подтянуть» свой собственный общеобразовательный уровень. А ведь тогда даже у офицеров не у всех за плечами была даже школа-десятилетка, не говоря уже о высшем образовании, которого в то время военное училище не давало.

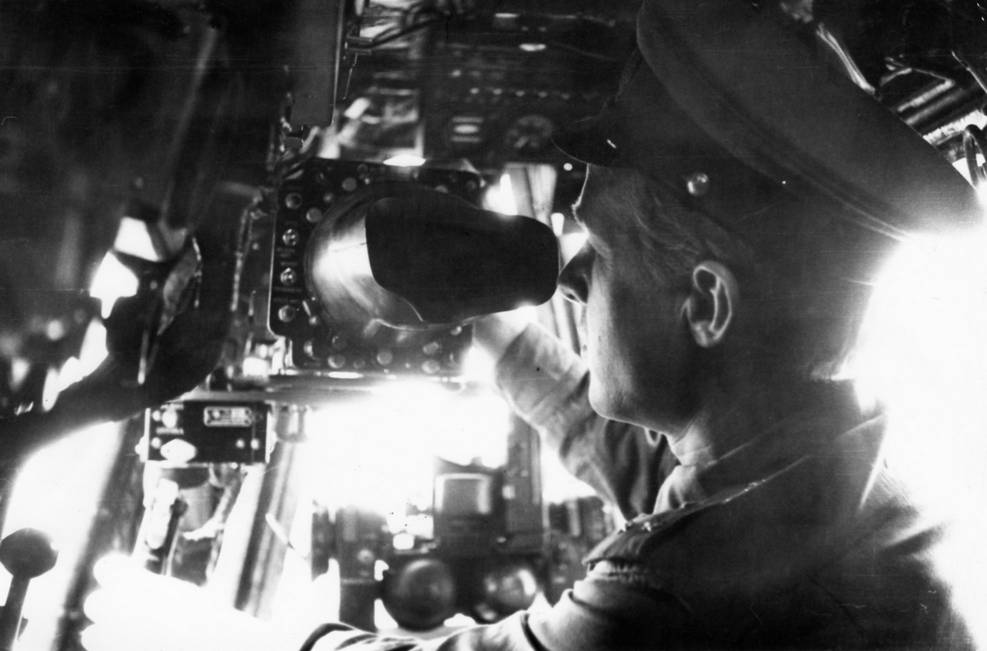

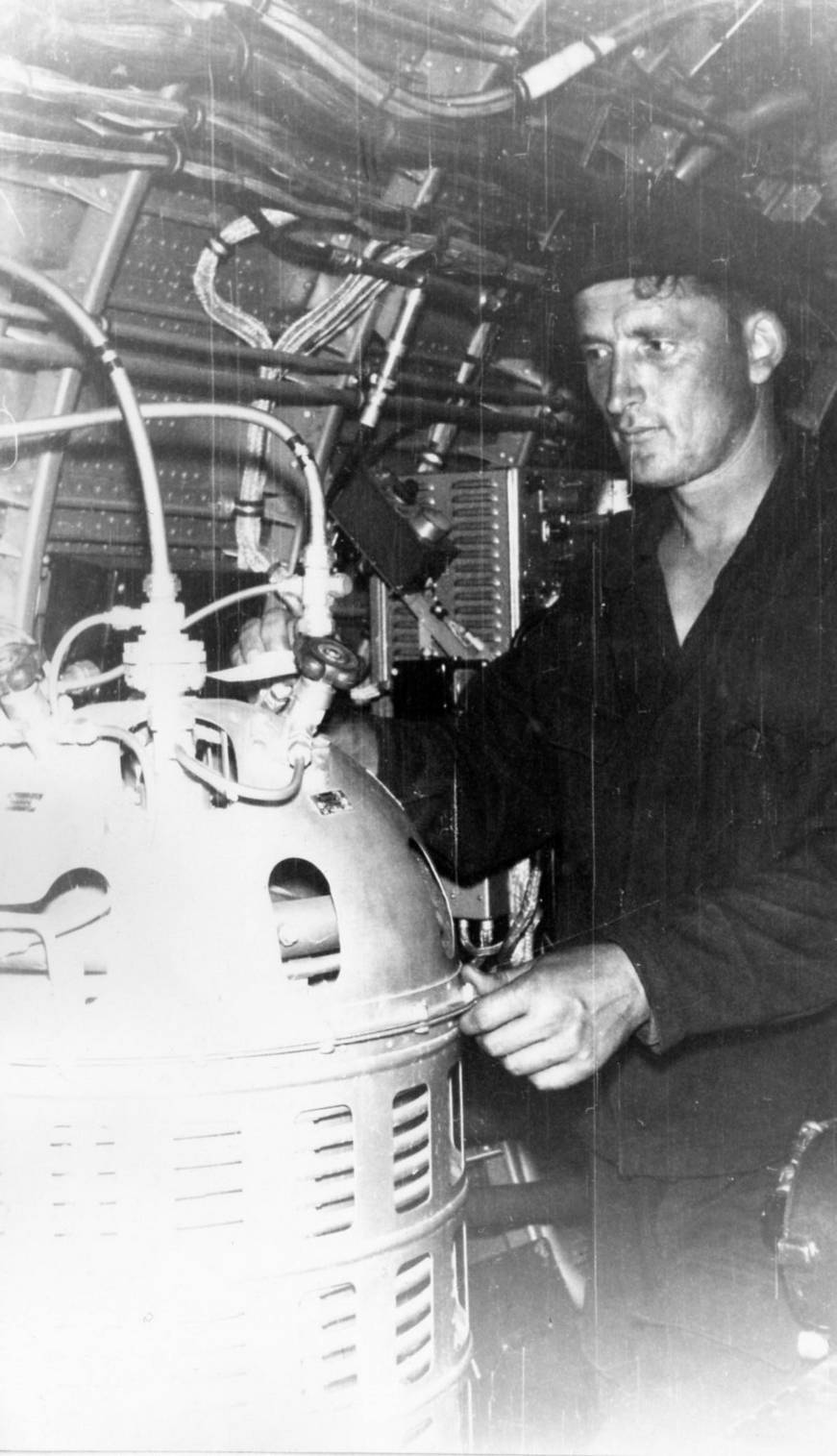

Но главным компонентом авиационно-ракетного комплекса «Комета-20» (К-20) самолета Ту-95К была радиометрическая система ЯД системы наведения снаряда Х-20, установлена на носителе (разработчик – ЦКБ-283 МРП) и система приема команд наведения ЯР самолета-снаряда Х-20М (разработчик – КБ-1 МОМ). Именно она выполняла наведение ракеты на цель.

Аэродром Моздок, 182-й Гв.ТБАП, 70-е годы

Фото: О.А. Сороки

Авиабаза Моздок, конец 60-х гг.

Архив О.А. Сороки

Авиабаза Моздок, конец 60-х гг

Архив О.А. Сороки

Моздок, 70-е годы.

Архив О.А. Сороки

Двухантенный локатор ЯД, предназначенный для поиска крупных радиоконтрастных целей на поверхности суши и моря, оказался не очень хорошо приспособлен для наблюдения за метеорологической обстановкой, что с успехом делали самолетные РЛС других типов. А между тем в дальнем полете, особенно над морем и тем более над территорией противника задача своевременного обнаружения грозовых фронтов, например, для экипажа межконтинентального ракетоносца крайне важна.

Конструкторы самолета Ту-95К не предусмотрели такого оборудования, но оно было создано и установлено на многие самолеты силами «народных умельцев» из технического состава 182-го Гвардейского ТБАП. Сделанная ими метеорологическая РЛС «Туча» зарекомендовала себя с наилучшей стороны и для этого, и для решения навигационных задач. Доработка самолетов таким радаром была одобрена и узаконена разработчиком самолета – ОКБ Андрея Николаевича Туполева.

Архив О.А. Сороки

На самолетах Ту-95, как и на других тяжелых машинах того периода, локаторы использовались и в оборонительном вооружении. Станция ПРС-1 «Аргон», а затем более совершенная ПРС-4 «Криптон», устанавливалась над кабиной командира огневых точек (КОУ – кормового стрелка).

Аэродром Моздок, 182-й Гв.ТБАП, 70-е годы

Фото: О.А. Сороки

Фото: О.А. Сороки

Самолет Ту-95К не имел привычного бомбоотсека, а лишь нишу, в которую втягивался частично огромный корпус самолета-снаряда Х-20М длиной около четырнадцати и диаметром почти два метра. В этой нише стоял балочный держатель БД-206, на который и подвешивалась эта «дура», которая в снаряженном состоянии весила 11600…11800 кг.

Аэродром Моздок, 70-е годы

Фото: О.А. Сороки

182-й Гв.ТБАП, аэродром Моздок, 60-е годы.

Фото: О.А. Сороки

Аэродром Моздок, 182-й Гв.ТБАП, 70-е годы. Вид по полету.

Фото: О.А. Сороки

За ним видны основная стойка шасси самолета и машина АПА-35 – аэродромный пусковой агрегат на автомобильном шасси, который запитывает системы самолета током пока его двигатели и их генераторы не работают

Аэродром Моздок, 182-й Гв.ТБАП, 70-е годы.

Фото: О.А. Сороки

Чтобы самолет Ту-95 мог выполнить свой многочасовой полет, на его борту должно абсолютно исправно функционировать многочисленное оборудование, которое помогает экипажу и поддерживает его жизнедеятельность там, где дышать человек уже не может, а температура всегда минус сорок.

Наряду с системой кондиционирования воздуха работают различные радиоустройства. Очень сложно было избавить их все от взаимных помех.

Авиабаза Моздок, конец 60-х гг.

Архив О.А. Сороки

В систему входили три главных подсистемы. Самолетный радиолокационный запросчик-ответчик СРЗО-2М выдавал кодированный сигнал на опознавание другого самолета и отвечал на такой сигнал также кодом на другой волне. Ответчик СРО-2П давал кодированный ответный сигнал «я свой самолет» РЛС систем ПВО страны. Самолетный ответчик дальности СО-69 работал с наземным оборудованием навигации и слепой посадки, а также сообщал на командно-диспетчерский пункт (КДП) о расстоянии до самолета, остатке топлива на его борту и давал другую специальную информацию.

Система «Хром-Никель» была одной из самых секретных на Ту-95. В случае посадки вне своей территории она должна была быть уничтожена взрывом специального пиропатрона, чтобы ее кодовый механизм не попал в руки противника. Кроме того, был специальный датчик перегрузки, который подрывал пиропатрон в случае посадки на фюзеляж.

Авиабаза Моздок, конец 60-х гг.

Архив О.А. Сороки

Верхняя пушечная установка ДТ-В12 с двумя пушками АМ-23 в крейсерском полете находилась в убранном положении и выдвигалась вверх только для ведения огня. Ее общий боекомплект был 700 снарядов. Огонь из нее могли вести в секторах обзора своих прицельных станций верхний стрелок, стрелок-радист и КОУ.

Авиабаза Моздок, конец 60-х гг.

Фото: О.А. Сороки

Важнейшее значение придавалось развертыванию самолетов Дальней Авиации на временных аэродромах. Это и выход из-под удара противника и возможность внезапного для противника выдвижения своей авиации на нужное направление в нужное время. Важность этого показала еще Великая Отечественная война и подтвердила война Шестидневная война 1967 г., когда арабская авиация, привязанная к стационарным аэродромам, была быстро уничтожена упреждающим ударом израильтян.

Для того, чтобы самолет Ту-95 смог работать с неподготовленного грунтового, тундрового или ледового аэродрома, мало было укатать его – надо было снабдить всем необходимым для подготовки самолета к боевому вылету. В случае с ракетоносцем Ту-95К это было очень не легко и просто удивляешься, как люди могли выдержать такое!

Фото: О.А. Сороки

Фото: О.А. Сороки

Фото: О.А. Сороки

Но вот самолет готов к дальнему полету по плану боевой подготовки.

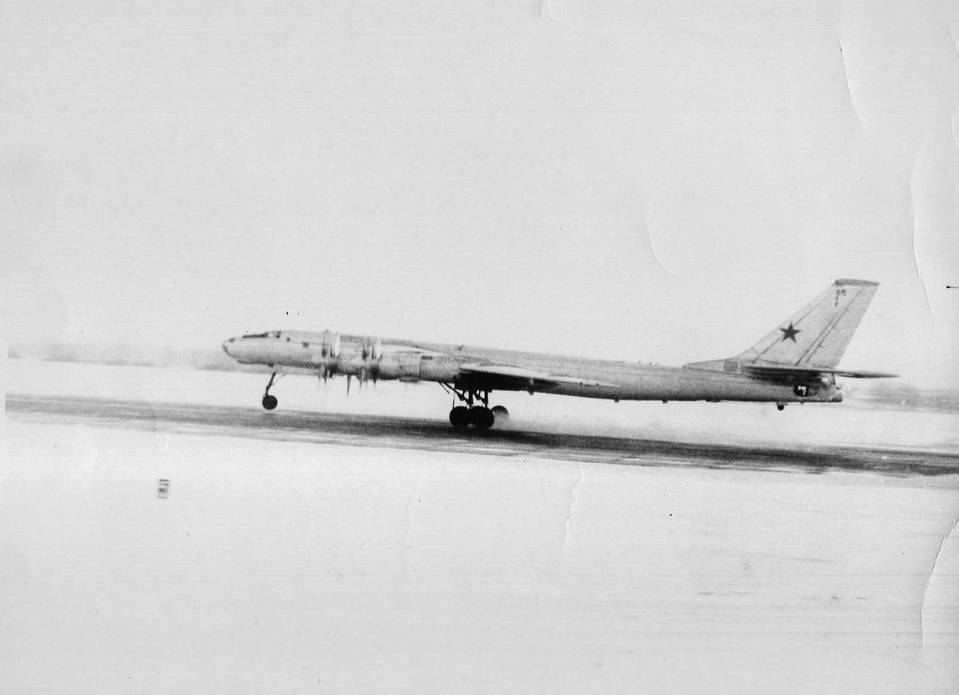

Экипаж занял свои места в кабинах Ту-95К, запустил двигатели, вырулил на взлетно-посадочную полосу аэродрома Моздок. Бортинженер вывел двигатели на взлетный режим и командир повел свой корабль по дальнему маршруту…

Фото: Ю.С. Храмцова

Там, в нейтральных водах и в небе над ним – вероятный противник.

«Охота за авианосцами» иногда напоминала игру в кошки-мышки, подчас весьма жесткую. Но бывало, что пилоты палубных самолетов вероятного противника сами приводили ракетоносец к своему кораблю. Их расчёт был прост: услуга за услугу. Советский экипаж делает свои фото корабля, а пилоты других самолетов с борта авианосца – фото «русского медведя». В итоге и те, и другие получают поощрение от командования за успешно выполненную боевую задачу – выход на цель и учебный перехват соответственно. При этом все понимают серьезность ситуации и ведут себя максимально осторожно и вежливо. В частности, стрелки на борту Ту-95 не должны были двигать стволами своих артустановок, а операторы средств РЭП – включать свое оборудование пока «партнер» ведет себя также корректно

Фото: Ю.С. Храмцова

Главная задача экипажа межконтинентального ракетоносца Ту-95К – скрытно выйти на рубеж, выполнить пуск и уйти, избежав встречи с вражескими перехватчиками. Хотя дальность пуска самолета-снаряда Х-20М была достаточно велика – 450…600 км – это требовало от командира быть изрядным тактиком, знать «назубок» возможности противника и учитывать их, а от экипажа он ждал четких и слаженных действий.

Цена ошибки – на фото ниже. Благо, в тот раз обошлось без жертв.

По заданию выполнялся тактический пуск (то есть отрабатывалось только сопровождение цели и все пусковые процедуры без собственно отцепки ракеты), но оператор вместо включения кинокамеры регистрации по ошибке нажал кнопку сброса ракеты. Ракета сошла нештатно, столкнулась с носителем и упала в Каспийское море.

Авиабаза Узин, 1987 г.

В целом самолет Ту-95К (как и вообще все другие модификации Ту-95 для Дальней Авиации, зарекомендовал себя исключительно надежной машиной, требующей, однако, тщательного исполнения норм ее эксплуатации. Из пятнадцати аварий и катастроф, случившихся в строевых частях Дальней Авиации с самолетами этого типа, в десяти случаях сыграл свою роковую роль «человеческий фактор», и только в семи были отмечены отказы на борту (в некоторых случаях имело место и то, и другое).

Фото: Ю.С. Храмцова

Тяжелый и большой самолет-снаряд Х-20М создавал немалое дополнительное аэродинамическое сопротивление и для обеспечения достаточного радиуса действия с ним самолет Ту-95КД должен был дозаправляться в полете.

Первый советский самолет-танкер с комплексным агрегатом заправки системы «Конус» М-4-II конструкции ОКБ-23 В.М. Мясищева мог передать за раз до 40 тонн керосина. Заправка продолжалась около 20 минут и все это время летчики «активного» (то есть заправляемого) самолета должны были совершать сложные маневры и четко выдерживать строй заправки. За эти 20 минут они теряли до 2-3 килограмма своей массы тела, которая потом изливалась в их комбинезоны

Фото с борта ракетоносца сделал Ю.С. Храмцов

Фото из архива О.А. Сороки

Фото из архива О.А. Сороки

Фото из архива О.А. Сороки

Вот так несли свою трудную службу экипажи ракетоносцев Ту-95К – на земле и в воздухе, днем и ночью, в зной и стужу охраняя мир и покой нашей Родины.

Фото: архив О.А. Сороки

На самолетах этого типа в порядке строевой доработки устанавливались две станции СРС-4 «Квалрат-2», две СРС-5 «Вишня» и по одной СРС-6 «Ромб-4А» и СРС-7 «Ромб-4Б».

Станция СРС-4 «Квадрат-2» вела детальную радиоразведку, записывая сигналы вражеских систем для их последующего анализа с целью определения назначения и режима работы их источника.

Станция общей радиотехнической разведки СРС-5 «Вишня» СРС-5 обеспечивала прослушивание с большой дальности (а в доработанном варианте и определяла пеленг) радиосредств противника в диапазоне 100…400 МГц (прежде всего – открытой радиосвязи). Запись сигналов производилась на бортовой магнитофон.

Станции «Ромб» делают тоже самое для поиска и пеленгации радиолокаторов противника, находящихся с правого и левого борта самолета.

Станции СРС (прежде всего – «Ромб» были основным оборудованием для «тихого» поиска вражеских авианосцев, позволявших находить их с расстояния 400-600 км и скрытно выходить на рубеж пуска самолета-снаряда Х-20М

Фото: архив О.А. Сороки