Когда я где-то бываю, мне всегда хочется узнать, а что было на этом месте тогда, когда меня здесь еще не было. И в данном случае мне повезло – судьба свела меня с очень интересным человеком: Евгений Захарович Буцкий много лет был пилотом Харьковского объединенного авиаотряда Украинского управления «Аэрофлота», а когда годы все же взяли свое, и с летной работы пришлось уйти, он возглавлял Музей трудовой славы Харьковского государственного авиатранспортного предприятия.

И к этой «ветеранско-пенсионерской» работе он относился так же ответственно, как к управлению воздушным кораблем – а в воздухе за штурвалом многих типов самолетов, которые он освоил (от У-2 до Ту-134!) он провел ни много ни мало двадцать тысяч часов.

Но время, когда кабину экипажа авиалайнера он сменил на залы музея, уже было другим, не таким, как то, когда он трудился в небе – оно стало холодным и равнодушным. Евгений Захарович очень огорчался, что в музей аэропорта Харьков почти не ходит молодежь – ни школьники (за редким исключением), ни студенты Харьковского авиационного института, который когда-то и сам он заканчивал. Его расстраивала позиция руководства аэропорта, которая смотрела на свой музей как на какой-то ненужный и дорогостоящий рудимент, от которого надо как-то избавиться, а взамен заиметь зал для презентаций «куда было бы не стыдно привести иностранных гостей». Действительно, многие «менеджеры новой генерации» теперь лишь стесняются истории своих предприятий и тех успехов, которые были достигнуты без них. Они предпочитают «виртуальные проекты», под которые можно «урвать бабла» и потом тихо его «распилить».

Но все же он верил, что к экспонатам, выставленным в музее, снова будет прикован чей-то искренне заинтересованный взгляд. Верил, даже когда ему сказали открытым текстом: нам не интересно, что было вчера, нам интересно, сколько денег у нас будет завтра…

Жаль, он этого не дождался. Может быть, теперь там все стало по-другому, так как он хотел, не знаю. Но тогда перспектива для многих экспонатов была одна – списание, изъятие из музейного фонда и утилизация. И что мог, он спасал.

В частности, в музее был завидный архив негативов – пленок и даже фотопластинок. Кое-что из него мы уже показывали на нашем сайте – например, из его коллекции взяты многие фото в статье, посвященной истории Ан-10, теперь же мы обратимся ко времени, когда история аэропорта города Харьков только начиналась, и находился он не там, где ныне, а на месте теперешнего авиазавода – Харьковского государственного авиационного производственного предприятия. И именовался он Сокольники – так и ныне харьковчане называют этот район, не сильно обращая внимание «топонимические реформы», которыми их потчевали в последние несколько лет.

Но вернемся к теме нашего разговора. Мы не будем более утомлять читателей нашего сайта длинным пересказом истории развития гражданской авиации в Харькове, а лишь дадим несколько снимков, сохраненных Евгением Захаровичем Буцким. Эти кадры относятся к периоду двадцатых-тридцатых годов прошлого века.

Это было время, когда страна поднялась из руин гражданской войны, преодолела вековую отсталость и неожиданно для всех своих недругов превратилась в сильнейшую мировую державу.

Гордостью Страны Советов стала авиация. «Марш авиаторов», слова «Мы сознаем, как крепнет флот воздушный, наш первый в мире пролетарский флот» были на устах у всех. Причем росла и крепла не только военная, но и гражданская авиация. По всей стране строились аэропорты, авиалинии соединяли сначала республиканские центры со столицей СССР (из Харькова полеты в Москву начинали на разоруженном «Илье Муромце»), а затем и по всей стране – государство, занимавшее одну шестую часть всей суши на Планете, без авиации больше обходиться не могло.

И она у нас была создана. О том, как гражданская авиация в Харькове начиналась без малого век назад, мы видим сегодня на страницах старого альбома

При всех успехах дореволюционной российской авиации в отдельных областях, в начале двадцатых годов прошлого века она пока сильно отставала от западноевропейской. В частности, Германия первой начала строить цельнометаллические самолеты-монопланы – и военные, и гражданские. Такие вот «Кометы» были закуплены за рубежом для того, чтобы быстрее пустить в ход авиалинии в нашей стране

Самолеты серии «К» создавались на киевском и харьковском авиазаводах под руководством Константина Алексеевича Калинина, но по его собственному утверждению, литера «К» означала не его фамилию, а слово «коллектив».

Самолеты «К» это уже импортозамещение того времени – так советский Гражданский воздушный флот избавлялся от необходимости закупать технику за границей, зависеть от ее «милости» и тратить на это кровные народные деньги

Такие самолеты совершали регулярные почтовые и пассажирские рейсы и из аэропорта Харьков-Сокольники, летали оттуда по вызову как санитарные, делали аэрофотосъемку в интересах народного хозяйства и обороны страны – тогда составлялись новые карты территории и их снимки оказались ценнейшим подспорьем

Они составляли значительную часть парка «Аэрофлота» в тридцатые годы, а когда началась Великая Отечественная война, использовались для воздушных перевозок в интересах оборонных предприятий и фронта.

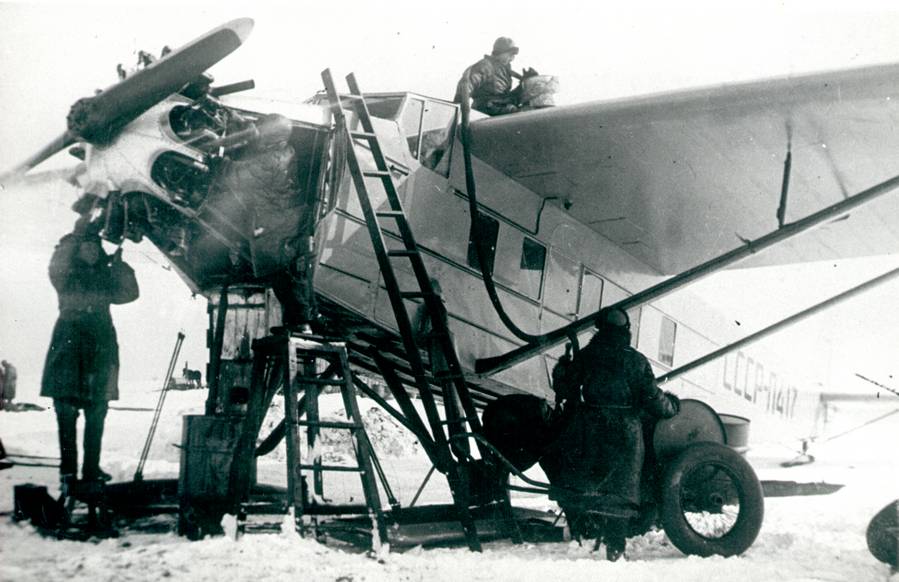

На этом фото времен первых пятилеток – подготовка самолета К-5 с мотором М-22 (борт СССР-Л417) к зимней эксплуатации – перестановка на лыжное шасси, обслуживание мотора и топливной системы.

И в таких происшествиях, и в случаях более тяжелых, повлекших человеческие жертвы, надо докопаться до истинных причин летного происшествия и сделать все, чтобы устранить предпосылки к их повторению. И еще по глубокому убеждению Евгения Захаровича Буцкого нельзя ни в коем случае скрывать информацию об авариях и катастроах. Она должна публиковаться – но только полная и честная, и только после того, как комиссия по расследованию конкретного происшествия закончит свою работу и сделает ответственные выводы. Авиакатастрофа – это не сенсация для «желтой прессы». Это суровый урок для всех

На фото – первый опытный пассажирский самолет ХАИ-1 на аэродроме завода № 135 в Сокольниках

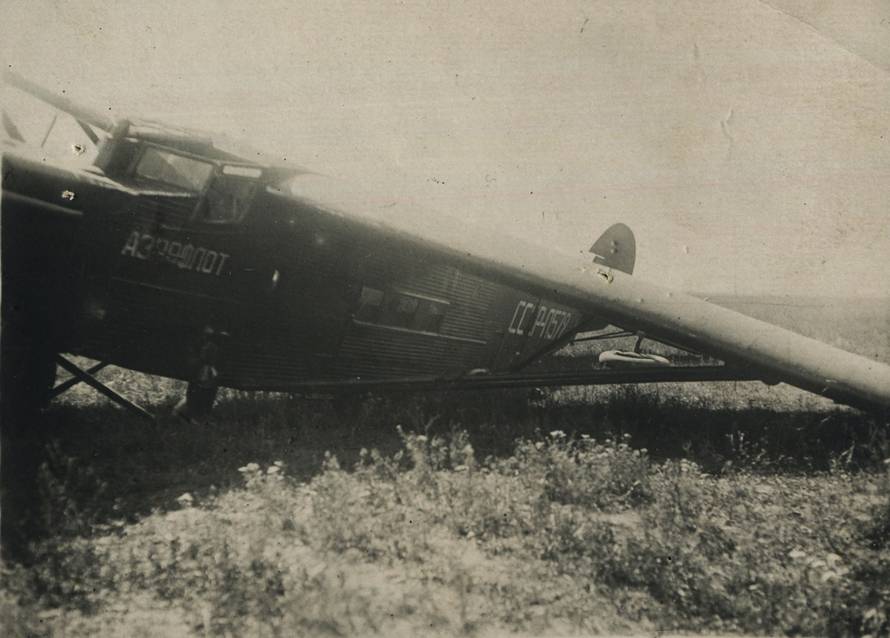

На фото один из 79 построенных самолетов «Сталь-3» в Харькове. Такой самолет перевозил шесть пассажиров или почту при двух членах экипажа. Предположительно снимок сделан в аэропорту Сокольники

Самолет имел цельнометаллическую конструкцию из «кольчугалюминия» – дюраля советского производства. Лайнер из кольчугалюминия вышел прочным, долговечным и надежным, дослужив до середины Великой Отечественной войны. Некоторые экземпляры ПС-9 налетали по 5-6 тысяч часов, сделав более 2000 посадок – тогда это было очень много даже по мировым меркам.

На снимке – техобслуживание моторов М-17 пассажирского самолета ПС-9 в аэропорту Харьков.

Эта пятимоторная машина была разработана и построена под руководством А.Н. Туполева на Заводе опытных конструкций при ЦАГИ и совершила первый полет 14 августа 1931 г. под управлением летчика Михаила Громова. После ряда доработок его вместимость увеличилась до 36 пассажиров.

Для крупносерийного производства по масштабам того времени он оказался слишком большим и дорогим, потому был передан в Агитационную эскадрилью им. Горького под номером CCCP N1001 и получил название «Правда». Самолет был флагманом этой эскадрильи до появления самолета-гиганта «Максим Горький» – АНТ-20 с восемью двигателями