Новые версии таблицы Менделеева не подразумевают замену существующей таблицы. Предложенный порядок элементов должен помочь найти материалы с уникальными свойствами.

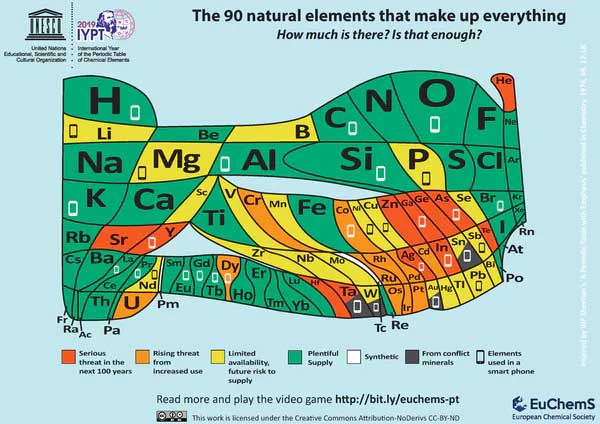

С 1940 года в мире появилась та самая таблица Менделеева, которой принято пользоваться и сегодня. Однако сейчас существует множество ее версий. Есть короткие, есть длинные, есть спиральные и даже трехмерные.

Многие таблицы просто передают одну и ту же информацию, но в разных изображениях. Ученые спорят о том, что некоторые элементы в таблице необходимо переместить. Если таблицу ориентировать на приоритете электронной структуры атомов, то она будет значительно отличаться от тех таблиц, для которых основными критериями считаются определенные химические или физические свойства.

Российские ученые из Сколковского института науки и технологий Захед Аллахьяри и Артем Оганов считают, что нашли иной подход к «перестройке». Они предлагают упорядочить элементы по его атомному радиусу и свойству, которое называется электроотрицательностью. Оно способно описывать, насколько сильно атом притягивает к себе электроны. И таким образом расположить все данные в измененной таблице.

Каждому элементу назначается так называемое число Менделеева (MN).

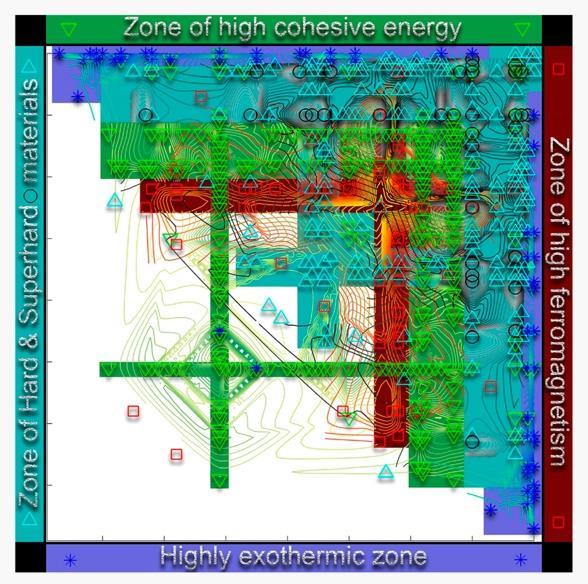

Если упорядочить элементы по их MN, то ближайшие соседи будут иметь довольно похожие MN. Можно построить двумерную сетку на основе MN составляющих элементов в так называемых «бинарных соединениях». Это соединения, состоящие из двух элементов, таких как хлорид натрия, NaCl.

По словам исследователей, наиболее важными химическими свойствами элемента являются атомный радиус, валентность, электроотрицательность и поляризуемость. Однако последние два фактора сильно коррелированы, поэтому достаточно одного. И поскольку валентность данного элемента иногда может варьироваться, это неоднозначно. Они выбирают MN исключительно на основе радиуса (R) и электроотрицательности (χ).

Атомный радиус элемента может также различаться в разных соединениях, но для их R-значения Аллахьяри и Оганов используют половину межатомного расстояния в простой кубической структуре элемента. Эти две величины также слабо коррелированы, что дает линейную регрессию. Исследователи определяют свой MN, который они называют индексом универсальной последовательности элементов (Использование), исходя из порядка, в котором элементы на графике зависимости χ от R проецируются на линию регрессии.

В чем преимущество такого подхода? Важно отметить, что это может помочь предсказать свойства бинарных соединений, которые еще не были созданы. Это полезно при поиске новых материалов, которые могут понадобиться как для будущих, так и для существующих технологий. Со временем, без сомнения, это будет распространено на соединения, содержащие более двух элементарных компонентов.

.

Чтобы оценить, насколько хорошо новое определение работает по сравнению с предыдущими измерениями типа MN, российские ученые собрали информацию о кристаллической структуре для 1591 бинарных соединений и для 80 чистых элементов, а также информацию об их энтальпии, энергии атомизации, твердости и намагниченности. Материалы со сравнимыми характеристиками будут образовывать кластеры или «островки» в двумерном пространстве бинарных соединений для каждого из этих свойств.

Ранее химики имели четкое представление о различии понятий «элемент» и «соединение». Элементы считаются химически неделимыми.

А соединения состоят из двух и более элементов в комбинации и обладают свойствами, которые совершенно отличны от элементов. К тому моменту, когда создавалась периодическая таблица, известные элементы можно было перечислить в порядке относительно атомной массы. К примеру, водород – 1, кислород – 16. При этом химики отмечали похожие химические свойства некоторых элементов. Например, литий, натрий и калий или хлор, бром и йод. Похожие химические элементы оказались рядом и таким образом родилась двухмерная таблица Менделеева.

Она составлялась эмпирическим путем на основе наблюдаемого химического сходства определенных элементов. И только в начале 20 века появилось теоретическое понимание структуры атома после обоснования квантовой теории.

Элементы упорядочились по атомному номеру, который напрямую связан с числом положительно заряженных частиц – протонов, но по все не по атомной массе.