«Человек — животное политическое» — сказал один вымерший мудрец. Имелась в виду не политика как таковая, а древнегреческий «полис», городская община. В этом смысле элементы политики характерны для всех, кто общается, будь то волки (собаки), дельфины, стайные птицы... Или обезьяны, включая примата вида Homo sapiens.

Ничего удивительного! У предков собак общественные отношения были почти столь же развиты, как у предков людей.

Собственно, в «собачьем варианте» присутствуют практически все пороки и добродетели, якобы свойственные только человеку. Часть из них даже стала нарицательными: например, «собачья преданность». Правда, в системе межчеловеческих отношений этот термин теперь звучит чуть иронически: уж больно нерассуждающие чувства он подразумевает! Для доцивилизационной древности, может, и самое то, но даже для подчеркнуто архаичных культур, в которых ситуация «верный раб/благородный господин» выглядит более-менее естественно, — перебор. И уж тем более не годится для продвинутых цивилизаций, в которых стайная добродетель заметно трансформировалась по сравнению с предковым уровнем.

(Тут — очень важный момент. К нему мы вернемся чуть позже.)

Кстати: обратили ли вы внимание, что на арене цирка львы выступают большими группами, причем среди них немало крупных зверей, в полном расцвете сил. А вот медведи участвуют в гораздо менее массовых трюках, и практически всегда они небольшого размера (молодые!), но даже при этом в намордниках!

Медведь — «зверь-одиночка»: он очень умен, отлично дрессируем, но во взрослом состоянии как бы «не способен выслушать» то, что говорит ему дрессировщик. Да, несколько лет у него еще сохраняются слабеющие «воспоминания» (в данном случае — скорее атрофирующийся инстинкт, чем собственно память) о том периоде, когда он был медвежонком, которому положено общаться со сверстниками, слушаться матери… Но постепенно они угасают.

А лев — не «кошка, которая гуляет сама по себе», у львов групповое общение развито почти на собачьем уровне. Поэтому даже для взрослых контакт с соплеменниками (а дрессировщик, хозяин, пастух животными воспринимается как «старший в стае») не сводится к дилемме «победи или будь побежден». В общении с ним остается и место для сотрудничества.

А вот у тигров, которые гораздо в большей степени одиночные хищники, — нет! Поэтому тигры, в природе не образующие чего-то вроде львиных прайдов, на арене тоже гораздо менее склонны работать в массовке.

Собственно, у всех политических существ — будь то растущий львенок, щенок или подросток в трудном возрасте — возникает желание выяснить, «кто в доме хозяин». Но тяга эта хотя и сильна, в норме все же не абсолютна: «место для сотрудничества» остается всегда. Другое дело — велико ли оно…

Раз уж мы заговорили о собачьих породах — то признаем давным-давно известный любому опытному собачнику факт: некоторые породы четко соответствуют типу «собака для взрослого мужчины». Да, разумеется: тысячелетний отбор изрядно модифицировал поведение. И теперь пес по-настоящему боевой породы — дог, бультерьер, кавказская овчарка — не то чтобы в принципе не может признать «вожаком» женщину или подростка. Как раз в принципе — может. И иной раз честно стараются, не всегда даже безуспешно. Но «комплекс безотцовщины» в этих случаях возникает удручающе часто. Особенно если у собаки не только порода боевая, но еще и пол соответствующий, и возраст взрослый, матерый...

Как в нашем политкорректном мире такие драмы разрешаются на человеческом уровне — в условиях семейной жизни или, допустим, на рабочем месте, — мы уж лучше расшифровывать не будем. Тото и оно, что многие огрехи современного общества особенно болезненны как раз потому, что игнорируют биологическую первооснову.

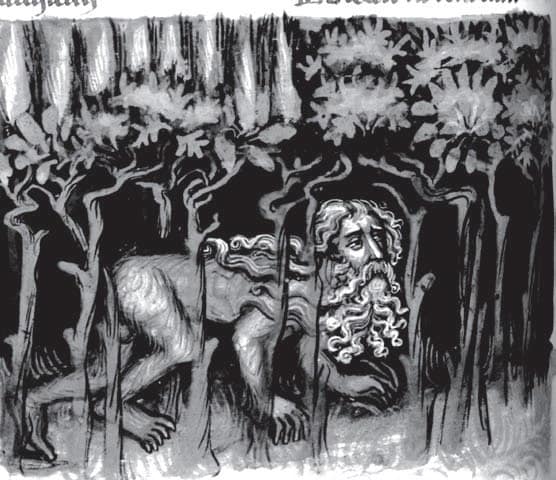

А впрочем, и обратное справедливо: чисто «биологические» формы общественной жизни хотя и возможны, но низвергают эту жизнь на уровень павианьего стада. Уголовный «беспредел», замкнутые кланы, тоталитарные секты… тоталитарные государства… Мы все-таки слишком сапиенсы, чтобы существовать в рамках первобытной стаи, как бы ни назывался ее глава: вожак, вождь, «батько» (вариант: «пахан»).

Последний термин, кстати, отражает не только упрощение, примитивизацию структурных и межличностных отношений («большая семья» во главе с патриархом, относительно которого рядовые члены — «дети», не имеющие права на собственное мнение). Дело в том, что биологические уровни иерархичны, и «первый этап» — семейные связи — особенно прочен. Материнское самопожертвование, сыновья любовь, братская привязанность… Все это — абсолютные величины. Причем они, безусловно, проходят под положительным знаком (чтобы было иначе — нам «следовало бы» произойти не от обезьян, а от муравьев). Но именно по этой причине на рядовых членов сообщества такие чувства В ПОЛНОЙ МЕРЕ не распространяются.

Между прочим, именно из-за иерархичности (не «классовой» — а биологически заданной!) идея «всемирного братства» если и возможна, то не на том элементарно-примитивном уровне, как нам в свое время пытались внушать. Невозможно любить «чужих» так же, как «своих», но чем больше в человеке доля сапиенса, тем шире для него понятие «свои». Начиналось-то у нас, как и у волков с павианами, на уровне «братьев по стае» (или, в переводе на питекантропский, «мы — из одной пещеры!»). Но затем пошли расширения. Единородец, единоверец, единомышленник… соотечественник, соратник, сотрудник… вообще человек…

И в каждом уровне — своя иерархия. Нет, не абсолютная. Но неизбежная.

Хотя, конечно, и политические чувства имеют биологическую первооснову: тот, кто ВООБЩЕ не может любить «чужих» — мутант с точки зрения инстинктов, от него и «своим» добра нечего ждать… Но мы отвлеклись.

Не случайно тоталитарные схемы, отрицая и разрушая «семейный этап» (изза чего широко пропагандируются несчастные мутанты а-ля Павлик Морозов), одновременно внедряют идею, что вождя нужно любить и защищать не как «вожака», но как члена семьи. Соответственно и «охотничий участок» вождя, его территориальное или идеологическое пространство, будто бы подлежит столь же бескомпромиссной защите, как и «родное гнездо».

Типовой образец пропаганды, бьющей на древние, даже допервобытные чувства — вождь-отец с ребенком на руках (обычно — девочкой, чтобы лучше оттенить контраст «вожак/детеныш»). Всех мастей «отцы народов» во все времена обожали действовать по этой схеме, для простых душ эффективной всегда, а в стрессовые моменты срабатывающей даже для части сапиенсов. Если же наступают особо критические минуты — то «отец отечества» может как бы возвести в члены семьи весь народ, обратившись к нему со знаменитой фразой: «Братья и сестры»…

Где же выход? Он, увы, доступен не всегда, хотя как будто на удивление прост: не надо абсолютизации! Игнорирование «звериных инстинктов» приводит к столь же печальным результатам, как и слепое следование им. Едва ли можно выразить эту мысль точнее, чем сформулировано в украинской пословице: «Що занадто, то не здраво».

К сожалению или к счастью, до точного соблюдения этих пропорций человечество, похоже, в принципе не может дорасти. Хотя бы потому, что «точное соблюдение» — это ведь тоже абсолютизация. Та самая, которая достижима лишь для разумного существа, произошедшего от общественных насекомых, а не общественных млекопитающих.