Эту незаслуженно забытую экспедицию, принято называть гидрографической экспедицией Северного Ледовитого океана 1910-1915 годов (сокращенно ГЭСЛО). Первая комплексная научная экспедиция по исследованию Арктики была осуществлена на специально построенных для этой цели ледокольных судах. Сейчас, когда Арктические районы вызывают повышенный интерес в мире стоит помнить отважных русских моряков, тех, кому принадлежит приоритет в освоении полярных просторов.

В ходе экспедиции в 1913 году была открыта Северная Земля (тогда - Земля Императора Николая II), что стало географическим открытием мирового масштаба. Выполнен большой комплекс гидрографических, метеорологических, аэрологических и ледовых исследований, а также наблюдений за уровнем моря и течениями.

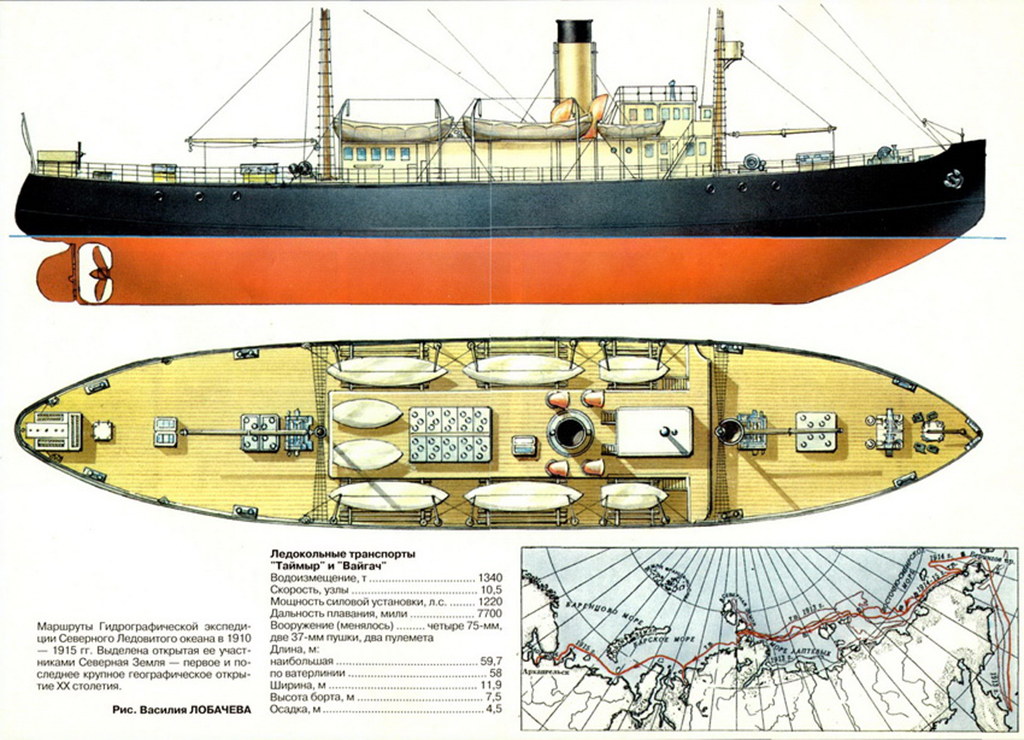

В 1914—1915 гг. оба судна впервые прошли Северным морским путём из Владивостока в Архангельск.

Плавания ледоколов «Таймыр» и «Вайгач» принесли и практическую пользу - с 1911 года пароходы стали ежегодно привозить из Владивостока различные грузы для активно развивающихся северно-восточных районов страны.

Ледокольные пароходы «Таймыр» и «Вайгач» были изготовлены на Невском судостроительном и механическом заводе (правопреемником которого стал ЗАО «Невский завод») в 1909 году.

Первые в мировом судостроении корабли такого типа были построены в рекордно короткие сроки. От Решения Правительства до сдачи судов прошло всего 2 года и 3 месяца. Корабли длиной 54 метра, шириной 11 метров и водоизмещением 1200 тонн были оснащены вертикальными паровыми установками тройного расширения, которые могли обеспечить скорость не менее 10,5 узлов.

«Таймыр» четверть века служил в Арктике. В годы Великой Отечественной Войны участвовал в проводке судов и специальных рейсов. С конца 40-х годов и до исключения из списков флота в 1955 году состарившийся пароход стоял в городе Архангельске как плавбаза полярных гидрографов. В 1918 году «Вайгач» столкнулся со скалой в Енисейском заливе, не обозначенной на карте. Несколько лет корпус судна противостоял льдам и волнам, но в 1921 году корабль затонул. Комплексные исследовательские работы по его поиску на архипелагах Арктики продолжаются и в настоящее время.

После окончания Русско-японской войны российское правительство признало необходимым приступить к изучению условий мореплавания вдоль северных берегов Сибири. Был разработан проект специального экспедиционного ледокольного судна.

Во время разработки требований к проекту этих судов фигурировало определение «ледорезные пароходы», затем – «ледоколы». В объявленном для судостроительных заводов конкурсе на постройку говорилось об «экспедиционно-ледокольных пароходах», а в контракте значились «ледокольные пароходы».

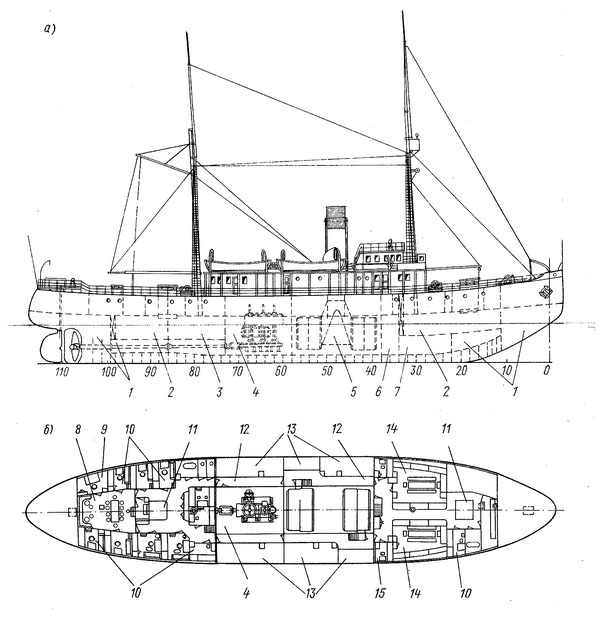

По архитектуре каждый транспорт имел 2 непрерывные палубы, сравнительно высокий надводный борт, гладкую верхнюю палубу со значительной седловатостью, без фальшборта, с леерными стойками, широкие проходы у рубок в средней части корпуса.

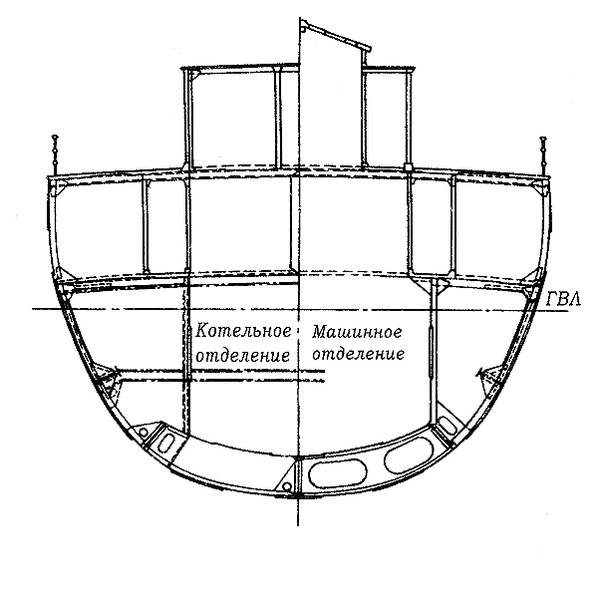

В соответствии с назначением суда типа «Таймыр» имели ледокольную форму корпуса и усиленный набор. Причем носовые и кормовые ветви шпангоутов были выпуклые и полные, что повышало мореходность, в частности, увеличивалась плавучесть оконечностей.

Система набора корпуса, как и у ледокола, принята поперечной, с одинаковой по всей длине шпацией в 500 мм. Поперечными и продольными водонепроницаемыми переборками корпус разделялся на 35 отсеков (не считая второго дна), чем обеспечивалась непотопляемость корабля при затоплении 2 любых отсеков. Поперечных переборок было 10.

Наружная обшивка состояла из 8 поясов стальных листов толщиной от 8 до 19 мм. Толщина листов ледового пояса – 22 мм.

С помощью балластной системы можно было в широких пределах менять дифферент корабля, что считалось особенно необходимым при движении во льду. Балласт принимался также в угольные ямы по мере их опорожнения. Кроме цистерн балластной системы, в качестве таковых использовали пространство двойного дна, куда принимали пресную воду для котлов.

Оба трюма, расположенные в носовой и кормовой частях корпуса транспорта, служили для хранения запасов продовольствия экспедиции, которое укладывалось на специальных стеллажах и в проходах между ними.

Все жилые помещения имели многослойную тепловую изоляцию общей толщиной до 250 мм.

Силовая установка состояла из паровой машины мощностью 1200 л.с., питаемой от 2 цилиндрических котлов. Нормальный запас угля – 223, а общая вместимость ям – около 500 т. Благодаря большим запасам топлива и экономичной машине дальность плавания корабля превышала 10 тыс. миль.

Оба транспорта основательно подготовлены для работы в Арктике. Более того, в ходе постройки они дополнительно получили ряд механизмов и устройств. Совершенствование кораблей продолжалось в процессе экспедиционных плаваний. Тем не менее оба судна имели очень узкую специализацию и остались такими, какими задумывались, – ледовыми разведчиками будущего Северного морского пути.

В ходе плаваний «Таймыра» и «Вайгача» в Арктике в 1910–1915 гг. были сделаны богатейшие научные наблюдения, выполнены многочисленные описания побережья и промеры глубин. Экспедиция прославилась открытием архипелага Николая II (ныне Северная Земля) и сквозным проходом СМП с востока на запад. Успешная деятельность экспедиции на этих кораблях стала доказательством целесообразности их постройки.

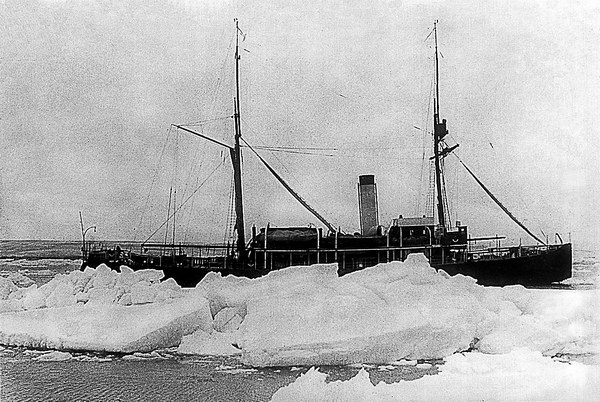

Могли эффективно продвигаться во льдах, а при необходимости даже форсировать сплошной лед толщиной до 0,5–0,6 м. Правда, движение в сплошном льду для транспортов являлось мерой вынужденной (даже чрезвычайной).

Ледоколами транспорты не были: недостаточная мощность их экономичных, но слабосильных машин и полные обводы не позволяли эффективно ломать лед. Не были они в полной мере и ледокольными транспортными судами: имевшиеся трюмы предназначались исключительно для хранения угля, запасов и снаряжения, а жилые помещения – для экипажа.

Некоторые усовершенствования их конструкции оказались лишними. Например, сверхтолстая изоляция жилиых помещений при отсутствии парового отопления в зимовочном варианте и надежного устройства вентиляции себя не оправдала.