Тому, что робототехника развивается стремительными темпами, удивляться не приходится: ограниченные возможности организма не стали помехой для человека даже при исследованиях взорвавшейся АЭС Фукусима-1 в Японии именно благодаря отряду модернизированных роботов. В результате подобные удачные применения ботов на практике заставили человека задуматься о том, как усовершенствовать, казалось бы, и так уже идеальные машины.

В области робототехники в последнее время все чаще наблюдается интересная тенденция: прототипами для создания роботов становится насекомые и микроорганизмы. Ранее мы уже рассказывали о том, что инженеры изучают особенности строения тела тараканов, чтобы создать супергибкие машины, способные пробираться сквозь очень мелкие щели и разыскивать выживших под завалами.

Команда исследователей из Университета Линкольна и Университета Цинхуя создали систему Cos-phi – программную платформу для роботов, которая позволяет одним машинам определить путь по световому следу, оставленному другим ботом.

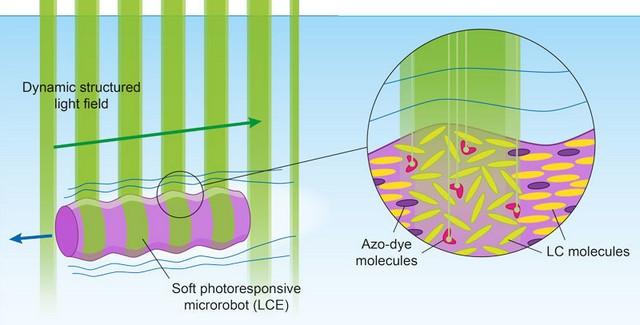

А исследователи из Института Макса Планка решили обратиться за подсказкой к инфузории туфельке. Этот уникальный микроорганизм передвигается в толще воды только с помощью ресничек, расположенных по краям его тела. Данный факт стал вдохновением для ученых, разрабатывающих интеллектуальные системы в Штутгарте. В результате они создали из материала, сочетающего свойства жидких кристаллов и эластичного каучука, микроробота, способного самостоятельно передвигаться под воздействием зеленого света.

Фото: Официальный сайт Университета Макса Планка

Такие машины планируют в дальнейшем использовать для внутренней диагностики заболеваний, например, желудочно-кишечного тракта, сообщает ScienceDaily.

Три закона робототехники, впервые сформулированные Айзеком Азимовым в рассказе «Хоровод» в 1942-м году:

- Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред.

- Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.

- Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму Законам.

Если эти принципы в идеале реализовать в современных ботах, то бояться восстания машин, как в «Терминаторе», человеку нечего. Но вот вопрос: как это сделать? Известно, что превосходство роботов над человеческим организмом ограничено лишь неуязвимостью первых к некоторым критическим для нас факторам (например, радиация). Однако над совершенствованием искусственного интеллекта люди бьются с огромным упорством не просто так: безошибочно гуманоиды способны выполнять только 700 одновременно загруженных команд. Но как научить робота отличать маленького ребенка от объекта, похожего на него размерами и характеристиками, который подлежит уничтожению? Настырность ученых, может быть, в скором времени даст на это ответ.

А пока исследователи из Шеффилда, пишет Science Daily, разработали новый метод автоматического программирования и управления большой группы роботов (до 600 штук). Такой подход позволит свести к минимуму влияние человеческого фактора, а значит и риск возникновения ошибок на уровне создания программного обеспечения для ботов. Уже сегодня практическое применения данной технологии возможно в тех областях применения робототехники, где безопасность использования умных машин стоит под вопросом, например в автомобилях без водителей.

В комментариях прошу ответить на один вопрос: Как вы считаете, спасут ли три закона робототехники человечество от восстания машин?