С целью отобрать наилучший образец в 1883 году была создана специальная комиссия при Главном Артиллерийском Управлении Генерального Штаба Российской Империи. Победителями конкурса, в конце концов, стали две системы: разработки капитана С.И. Мосина и бельгийского промышленника Леона Нагана. После повторных испытаний 9 апреля 1891 года лучшей признали винтовку Мосина, правда, с некоторыми дополнениями от системы Нагана. Именно поэтому первоначально винтовка называлась Мосина-Нагана. Считается, что у бельгийца позаимствовали подаватель патронов с Z-образной пружиной и конструкцию обоймы. Однако высочайшим повелением тогдашнего императора Александра III из названия убрали как фамилии изобретателей, так и слово «русская». Вероятно, чтобы бельгийцам не было обидно. В итоге новую винтовку приняли на вооружение под названием «3-линейная винтовка образца 1891 года» вместе с соответствующим очень мощным патроном 7.62х54 мм R конструкции Велтищева (3 линии соответствовали 0.3 дюйма, то есть 7.62 мм).

Чтобы не утомлять читателя перечислением модификаций, коих было бесчисленное множество, остановимся на трех: пехотной (самая длинная), драгунской (средняя по длине) и короткой (карабин). Первая была снята с производства уже в ходе Первой мировой войны как слишком тяжелая и длинная. Драгунская с того момента становится основной и после некоторой модернизации принимается на вооружение Красной Армии как винтовка Мосина образца 1891/1930. Карабином же без штыка вооружались артиллеристы, саперы и т.д. Далее с 1944 года драгунскую версию отправляют в отставку, оставив только карабин с откидным игольчатым штыком и снайперскую винтовку. Последняя продержалась на вооружении (официально) до конца 60-х.

Отличить винтовку царского выпуска от советского можно по следующим признакам. Во-первых, круглый намушник. На советской он есть, на царской нет. Во-вторых, по прицельной колодке. На императорской она ступенчатая, на советской — гладкая. Третий признак — граненый патронник, характерен не только для царских трехлинеек, но и для советских ранних лет выпуска, а также некоторых винтовок, собранных во время войны из бракованных царских деталей. Причина простая — требования военного времени всегда менее высокие, чем мирного. На 500 метров стреляет нормально? Не клинит? Этого достаточно. Красота и чистота обработки не столь важны.

Из винтовок иностранного производства различают американские, сделанные по заказу царского правительства в 1916-1917 годах на фирмах Remington Arms and Ammunition Company и Westingause Electric and Manufactur Company. Всего было заказано около 3 млн. винтовок. Американцы выпустили около двух миллионов, из которых чуть больше половины поступили в войска империи. Остальные по причине революции оказались в Англии, а также остались у себя на родине в США, где поступили на вооружение в качестве учебных. А позже их распродали всем желающим примерно по 3 доллара за штуку (50- 60 нынешних долларов). В наше время винтовка Мосина-Нагана по-прежнему пользуется в Америке популярностью, что подвигло некоторые фирмы на выпуск современных пластиковых лож защитного цвета, доработки затворов (установка удлиненной изогнутой рукояти) и т.д. Кроме того, известны французские винтовки (выпускались для Российской Империи в начале 90-х позапрошлого века) и шведские (выпускались во время Первой мировой войны). А еще в получивших независимость бывших провинциях империи — Польше и Финляндии — существовали свои версии «трехлинейки». Причем финны всерьез доработали часть винтовок. Они выпустили небольшую партию, оснащенную флажковыми предохранителями, позаимствованными от Маузера «98».

Кроме того, немцы и в Первую, и во Вторую мировую войны переделали часть винтовок Мосина под германские штыки. Любопытно, что трехлинейка пользовалась определенной популярностью среди солдат вермахта. Многие из них считали, что «драйлинер» пусть и уступает в точности Маузеру, зато превосходит его в надежности, а главное — меньше боится грязи и песка. Впрочем, во время войны солдаты часто считают, что оружие врага лучше его собственного.

Винтовка для чайников

С позиции современного стрелка, у винтовки Мосина недостатков хоть отбавляй. Однако прежде, чем приступать к конструктивной и не очень критике, нужно осознать, что оружие сие проектировалось в совсем другое время и для другого солдата. А кто такой был типичный воин русской императорской, а позже Красной Армии? Как правило, неграмотный (в советское время полуграмотный) крестьянин, не знакомый ни с какими механизмами сложнее сохи. Поэтому оружие ему нужно было дать максимально простое, доступное для понимания и не требующее тщательного ухода. Если рассматривать трехлинейку с этой точки зрения то лучше и не придумаешь.

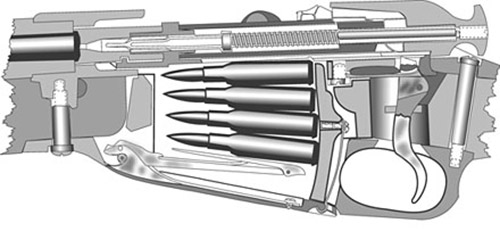

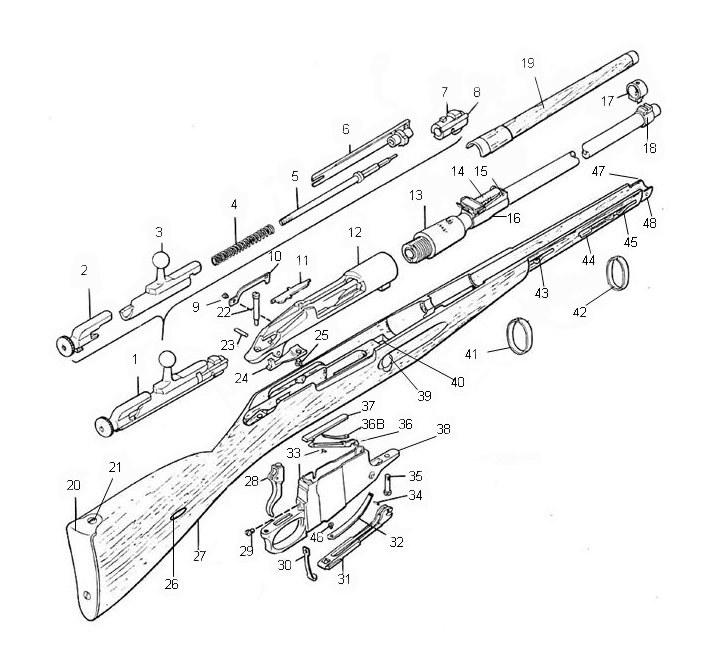

Во-первых, винтовка эта действительно простая. Чтобы разобрать ее, надо открутить всего два винта и снять два ложевых кольца. В-вторых, затвор не имеет отдельного предохранителя. Для страховки от случайных выстрелов следует просто оттянуть курок за шляпку и повернуть его влево. В случае необходимости срочно открыть огонь — повторить операцию с точностью наоборот. Конечно, подобные манипуляции могут показаться тяжеловатыми. Но винтовка-то «заточена» под мужика с толстыми сильными пальцами, а не под книжника-историка, пишущего статьи про оружие. В-третьих, толстый хромированный ствол выдерживал почти любые удары и мог обходиться без частой чистки. Коррозия его при этом не повреждала.

В-четвертых, винтовка терпела даже самое варварское к себе отношение. Как вспоминал выдающийся советский оружейник В.Г. Федоров, автор знаменитого «автомата Федорова» (первый образец русского автоматического оружия), во время Первой мировой войны солдаты часто ленились освежать патроны в подсумках, которые быстро забивались землей после каждого артобстрела, а также чистить магазины. В результате в забитую грязью трехлинейку патроны из обоймы приходилось запихивать, надавливая сверху еще одним патроном. Хотя, казалось бы, ну что стоит хоть раз в день открыть крышку магазина и вытряхнуть из винтовки землю, траву и дохлых жуков! Не говоря уж о подсумках… Не иначе бравые унтера вышибали на занятиях по строевой подготовке последние мозги из несчастных новобранцев. А может, отвращение к непонятной для простого народа «империалистической войне» переносилось на вверенное оному народу оружие?

Проблемой стала и отсечка-отражатель. Предназначенная направлять патрон в патронник и не допускать одновременной подачи сразу двух патронов, она часто ломалась при попытке снять ее для чистки. Недаром даже в советских инструкциях времен раннего брежневского застоя ее разрешали разбирать только в присутствии офицера (в царское время — унтер-офицера). Кроме того, переход в 1908 году на остроконечный патрон потребовал и новой отсечки-отражателя. Старая работала со старыми патронами, новая с новыми. Заряжать остроконечные вперемешку с тупоконечными не рекомендовалось. Винтовка не досылала патрон, требуя помощи пальцем, что практически превращало ее в однозарядную. Проблему пришлось решать уже в ходе войны в течение 1914-1915 годов, что не с лучшей стороны характеризует как царское правительство, так и царское командование. «Последующие осмотры в различных полках и армиях показали мне, что в некоторых частях число винтовок с неправильной подачей патронов (старой отсечкой) доходило до одной трети всего количества. Это был настоящий бич для войск… Причина? У военного министерства как всегда не хватило средств», — писал В.Г. Федоров об этом безобразии.

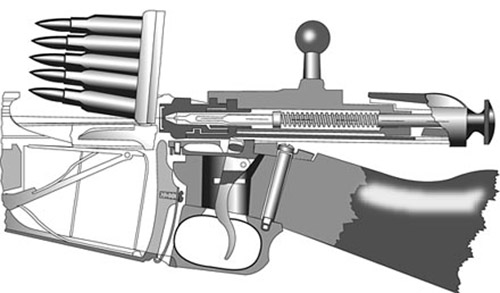

В литературе часто намекают на якобы серьезный недостаток — расположение рукоятки перезарядки слишком близко к патроннику. Из-за чего после каждого выстрела винтовку приходилось отнимать от плеча, сбивая прицел и тем самым снижая скорострельность. Второй недостаток более серьезный — рукоять коротковатая, что требовало некоторого усилия, для того чтобы открыть затвор и одновременно взвести курок. А еще затвор трехлинейки очень не любит людей, склонных в напряженной боевой обстановке к истерическим дерганьям рукоятки. Перезаряжать бессмертное творение капитана Мосина надо быстро, плавно и уверенно. Иначе патрон могло просто перекосить, что обычно вело к скорой гибели стрелка с нестойким характером. Однако в реальности, во-первых, любая магазинка требует аккуратной перезарядки. А во-вторых, практически все винтовки с прямой ручкой затвора (кроме Росса и Манлихера) нужно отнимать от плеча. Попробуйте-ка перезарядить, скажем ММГ знаменитого “Маузера 98” по совету историков-теоретиков. Даже с длинными руками ничего не получится. В то время, как снайперскую версию Мосина с загнутой вниз длинной рукояткой вполне можно перезаряжать не убирая от плеча.

Пуля дура, а штык — отвертка!

Еще одно откровение — это знаменитый четырехгранный штык с плоским отверточным «жалом», что позволяло использовать его как отвертку для разборки винтовки. А в бою этот же штык наносил вражескому солдату болезненные и трудно заживающие рваные раны. На этом, правда, достоинства заканчивались. Дальше оказывалось, что, во-первых, оное колющее приспособление со ствола лучше не снимать, иначе винтовка, пристрелянная со штыком, начинала безбожно мазать. Потому в походном положении штык разворачивали острием к себе. Для того, чтобы солдаты реже снимали штыки, на штыках царского выпуска их сделали со специальным хомутом, который нужно было затягивать винтом. На советских штыках установили подпружиненную защелку.

А во-вторых, трехлинейный штык никак нельзя было использовать в качестве ножа.

Впрочем, первые попытки снабдить бойца более практичным штык-ножом предпринимались еще в Первую мировую. Но оказалось, что оные скобяные изделия пользуются повышенным спросом у запасливых крестьян, а потому после каждого жаркого сражения штыки у брошенных винтовок, как правило, таинственным образом исчезали. «Клинковые штыки, представляющие из себя хорошую хозяйственную вещь, расходятся по рукам в неимоверном количестве. Их разбирают и нижние чины, и жители при сборе оружия. Граненый штык пользуется меньшей любовью — в том и его достоинство», — писал все тот же полковник Федоров. Правда, позже крестьяне на Украине приспособили штык-стилет колоть свиней… Проблему смогли решить только при Сталине. Но в те недоброй памяти времена практически любой проступок вполне могли квалифицировать как саботаж, диверсию, вредительство или измену Родине. Но и тогда карьера ножевидного штыка оказалась недолгой. C 1944 года в войска поступают в основном карабины с откидным штыком Семина, опять-таки четырехгранной формы.

Дополнительное оборудование

Кроме штыка, к трехлинейке в качестве, так сказать, дополнительного оборудования уже в советское время выпустили гранатомет. Не подствольный, конечно. До него додумались только в конце 60-х в США. А пока гранату нужно было вложить в надетую на ствол мортирку и, уперев винтовку во что-нибудь твердое, стрельнуть в сторону наступающего противника. Стрелять с упора в плечо не рекомендовалось. Отдача была такова, что могла и ключицу перебить. Различали два типа гранат — осколочную системы Дьяконова и противотанковую шомпольную ВПГС-41 системы Сердюка. Ее вставляли в ствол, откуда и название. Правда, после битвы под Москвой в 1941 году ее сняли с производства, поскольку ее применение приводило к сильному износу канала ствола. Кроме того, существовала и кумулятивная граната ВГК-40 для того же гранатомета-мортирки, которая при удачном стечении обстоятельств могла пробить 40-мм броню. Правда, чтобы попасть из такой помеси гранатомета с минометом, надо было иметь определенный навык.

Еще одна неприятная особенность заключалась в том, что гранату Дьяконова нужно было отстреливать боевым патроном, а кумулятивную только холостым. Понятно, что в горячке боя солдаты могли и запутаться. Со всеми вытекающими последствиями. Более удачной оказалась модификация с глушителем системы братьев Митиных под названием «прибор БРАМИТ». Бесшумной трехлинейкой с неизменным успехом пользовались диверсанты и городские партизаны. Справедливости ради — звук выстрела глушился не полностью. Поэтому, чтобы не быть обнаруженным, приходилось дожидаться благоприятного момента. К примеру, если на оживленной улице столицы фашистской Украины Ровно появилась соблазнительная мишень в лице офицера в новенькой эсэсовской форме, не стоит радостно щелкать предохранителем и всаживать пулю прямо в горло. Лучше подождать, скажем, тяжелый дизельный грузовик с прогоревшим глушителем. А далее, как говорится, дело техники.

Работает снайпер

Впрочем, снайперская карьера «трехлинейки» — это отдельная песня. И начать ее следует с неприятного факта — винтовка Мосина с точки зрения точности стрельбы на дальние дистанции (за 600 м) уступала Маузеру, Ли-Энфильду, Манлихеру, Спрингфильду и многим другим образцам. Причина заключалась в основном в неудачном расположении боевых уступов затвора. У системы Мосина они горизонтальные, у конкурентов — вертикальные. Соответственно, наибольшее рассеивание пуль у русской винтовки приходилось на горизонтальную плоскость. У других моделей на вертикальную. Практически это означало, что когда советский снайпер мазал, немецкий попадал в грудь, целясь в живот.

Кроме того, не следует забывать, что снайперская винтовка Мосина была повторно принята на вооружение уже во время войны вместо слишком дорогой самозарядной винтовки СВТ-С (о ней в другой раз). А качество оружия военного выпуска всегда на голову ниже, чем у оружия, сделанного в мирное время. Оно и понятно. Чтобы убедиться в этом, попробуйте пощелкать ММГ, сделанным из винтовки довоенного выпуска, и той же модели, скажем, 1943 года. Довоенный затвор ходит мягко и вкусно, как смазанный, даже почти без масла, затвор же, сделанный в середине войны, гремит и движется с заметным люфтом. Что не только неприятно, но и сильно влияет на кучность.

Поэтому тем, кто не спешил превратиться в боевые потери, приходилось винтовки дорабатывать уже в полевых условиях. Именно так, «на коленке», наши снайперы справлялись с тяжелым спуском, жесткой отдачей, неплотным прилеганием ствола к ложе (влияет на кучность) и другими прелестями сверхскоростного производства. Любопытно, что уже в наше время в различных оружейных журналах были напечатаны подробные рекомендации, как дорабатывать винтовку МосинаНагана. Предназначались они, как ни странно, для российских снайперов, воюющих в Чечне и по каким-то сложным причинам не получивших современные СВД.

Зная достоинства и недостатки своего оружия, советские снайперы добивались отличных результатов. К примеру, Герой Советского Союза капитан Иван Сидоренко уничтожил 500 немцев, а снайперская группа Василия Зайцева (30 человек) за 4 месяца уличных боев в Сталинграде прикончила 1126 солдат и офицеров противника. К слову, финские снайперы-«кукушки» тоже делали свое черное дело при помощи винтовки Мосина.

И вновь продолжается бой

С окончанием Второй мировой боевая карьера «трехлинейки» не закончилась. Винтовка, чье производство продолжалось вплоть до начала 50-х (в Польше, Китае и ГДР до начала 60-х), состояла на вооружении во всех странах социалистического лагеря, включая Вьетнам и Кубу, а также шла на экспорт в различные «горячие точки». Да и в наше время конструкция Мосина отнюдь не утратила актуальности.

Хотя, казалось бы, ну что может сказать «старушка» против современного автоматического оружия. Однако с распространением бронежилетов современные штурмовые винтовки постепенно превращаются в треск для наведения паники. Ну и что с того, что пока стрелок с трехлинейкой выпустит одну пулю, солдат с автоматом успеет опорожнить 30-зарядный магазин? Ведь нынешние пули калибра 5,45 мм далеко не всегда пробивают современные бронежилеты! В то время, как мощная магазинка позволяет сделать пусть и один, но зато очень качественный выстрел!

Не удивительно, что и поныне ее можно встретить в руках и чеченского вакхабита, и российского снайпера-контрактника, и солдата частной армии колумбийского наркобарона, и бойца мексиканского субкоманданте Маркеса, фанатика из североамериканской Гражданской Милиции и простого сибирского охотника. И пока пули не слижут нарезы в стволах, трехлинейки будут стрелять и убивать, как бы это не было печально для тех, кто станет очередной жертвой «гуманной пули».

Статья была опубликована в июльском номере журнала "Наука и техника" за 2009 год