Расчеты показывали, что массированной ядерной атакой существующим числом стратегических самолетов – носителей атомных бомб (а в начале 1950-х гг. у США их было в десятки раз больше, чем сейчас, и играли они куда более важную роль) можно вывести из строя лишь некоторые военные объекты СССР, но не решить вопрос «окончательно». То же самое касалось и СССР. Это означало, что даже только что поставленные на боевое дежурство межконтинентальные баллистические ракеты не достаточно эффективны и слишком уязвимы. Для решения поставленных задач при любом развитии событий необходим единый комплекс из трех видов средств доставки ядерного оружия – МБР в защищенных шахтных установках, ракет на подводных лодках и самолетов-ракетоносцев. Этот вывод был сделан в США уже к концу 1940-х гг., а к началу 1950-х к той же мысли пришло и советское руководство.

Такой устойчивый и взаимодополняющий комплекс вооружений получил наименование «ядерной триады». Но ее создание оказалось чрезвычайно дорогостоящей и трудной задачей.

Американская программа разработки стратегической ракеты воздушного старта GAM-63 RASCAL с радиокомандной системой наведения провалилась, и 15 марта 1956 г. американцы начали разработку новой авиационно-ракетной системы WS-131B с крылатой ракетой AS-1 Hound Dog с автономным инерциальным самонаведением на точку с заданными координатами. 16 октября 1958 г. фирма «Норт Америкен» получила контракт на серийный выпуск таких ракет для самолетов Boeing B-52 Stratofortress, а в 1961 г. они были приняты на вооружение под обозначением GAM-77, вскоре замененным на AGM-28.

Продолжая развивать линию оборонительных противокорабельных ракет воздушного старта, Советский Союз создал и самолет-снаряд стратегического назначения с термоядерной боевой частью мощностью 3 мегатонны. При этом был найден собственный путь решения этой сложнейшей задачи и была создана самая большая и тяжелая крылатая ракета воздушного старта в истории мировой авиации.

первый пуск – 17.03.58 г.

авиационно-ракетные системы (комплексы) с самолетом-снарядом Х-20

К-20 («Комета-20»), авиационно-ракетная система (комплекс) дальней авиации на базе самолета Ту-95К (первоначально – Ту-20). Создание системы задано Постановлением СМ СССР от 11.03.54 г. (см. раздел Справочника, посвященный самолету Ту-95К) с целью обеспечения уничтожения силами Дальней Авиации важнейших объектов военно-политического управления, транспорта, промышленности и военных баз (прежде всего, ПУ МБР, аэродромов и ВМБ), прикрытых сильной ПВО (сверхзвуковые перехватчики и ЗРК).

Первоначально рассматривалась система наведения в составе программируемого в момент пуска автопилота, однако в дальнейшем она была сделана комбинированной командно-радиометрической (с участком полета только на автопилоте) и автоматизированной.

В состав авиационно-ракетной системы вошли:

- носитель Ту-95К с балочным держателем БД-206 (разработчик – ОКБ-156 МАП, Генеральный конструктор Андрей Николаевич Туполев – ответственный руководитель всей программы);

- радиометрическая система ЯД системы наведения снаряда Х-20 (установлена на носителе и имеет 2 канала – обнаружения цели ЯД1-1 с длиной волны 10 см и наведения снаряда ЯД1-2 с длиной волны 3 см, разработчик – ЦКБ-283 МРП);

- система приема команд наведения ЯР (установлена на снаряде, разработчик КБ-1 МОМ);

- автопилот ЯК снаряда Х-20;

- ответчик дальности СОД-57 снаряда;

- БЧ с взрывателями (первоначально – изд. «6с» слоистого типа с термоядерным мощностью 1,5 Мт ТЭ, затем – термоядерная двухступенчатая изд. «37д» мощностью 3 Мт ТЭ, разработчик – КБ-11 МСМ);

- система подготовки ракеты к пуску;

- наземное оборудование и средства обслуживания.

Фото: О.А. Сорока

Первоначально система предназначалась для поражения особо важных сильно защищенных целей в глубине территории противника. Но в связи с поступлением на вооружение баллистических ракет большой дальности основными целями для К-20 должны были стать объекты, которые не были бы поражены после первого удара МБР, число которых было невелико, а точность и надежность недостаточна, а также соединения флота (прежде всего, АУГ, АПУГ, конвои снабжения войск, высаженных в Евразии, десантные силы).

Предложенная система наведения обеспечивала поражение подвижных целей, как прямоходных, так и маневрирующих. Большая мощность БЧ компенсировала большое круговое вероятное отклонение – снаряд при пуске на максимальную дальность должен был попасть в квадрат 8х8 км. При этом корабельная группировка или незащищенный объект на равнинной местности гарантировано выводились из строя.

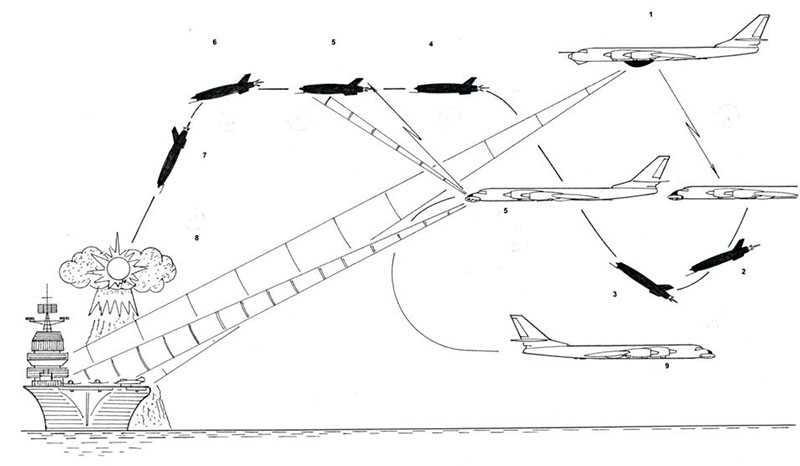

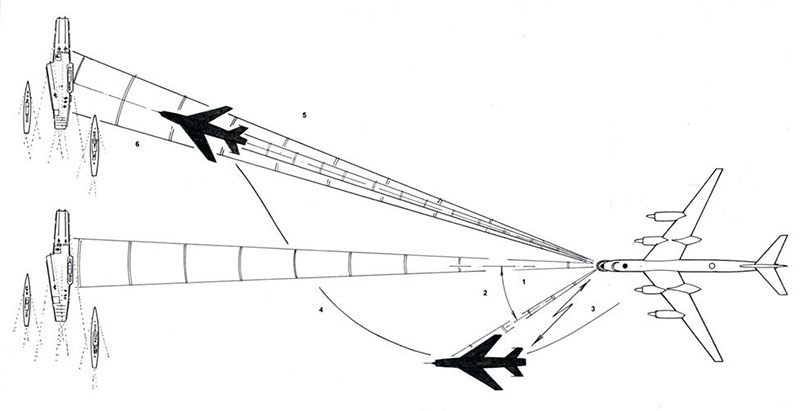

Предполагались два метода наведения:

- «Навигация» – пуск снаряда в зону нахождения цели по заранее известным координатам или по внешнему целеуказанию с захватом цели и включением командного наведения когда носитель подойдет к цели на нужное расстояние, при этом дальность пуска была максимальной, но точность и вероятность попадания низкой;

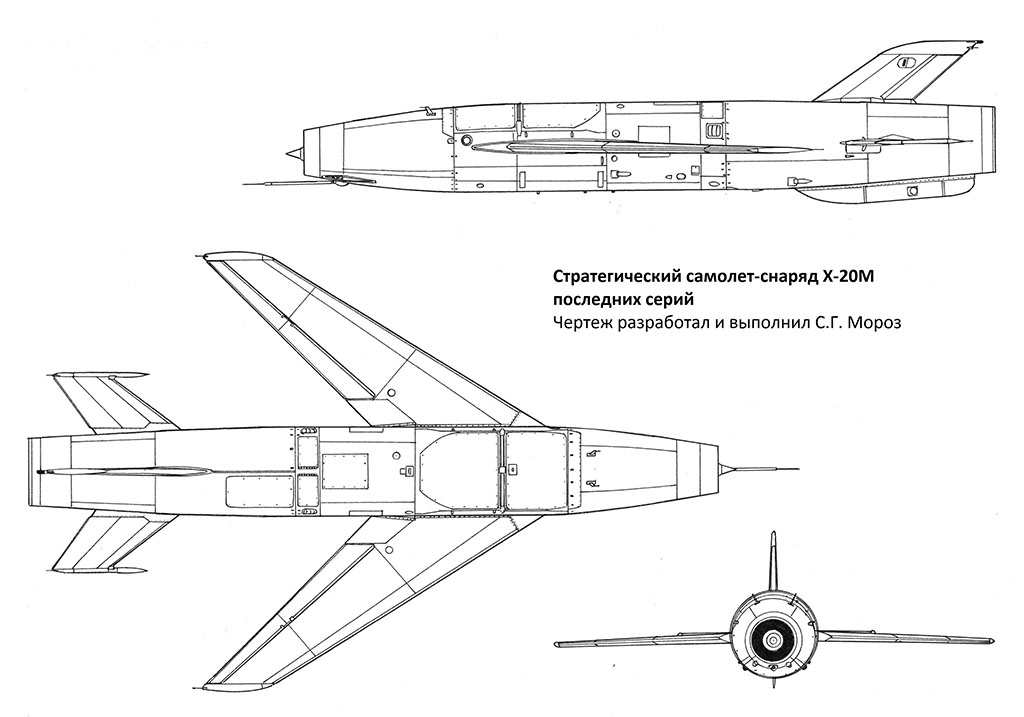

Чертеж разработал и выполнил С.Г. Мороз

На схеме цифрами обозначены:

- обнаружение цели самолетом-разведчиком и передача предварительных координат носителю (в режиме «Радиолокация» носитель обнаруживает цель самостоятельно);

- подготовка, проверка состояния, перевод в пусковое положение БД-206, запуск двигателя и отцепка снаряда;

- выдача программным устройством автопилота ЯК команды К1 на 46-й секунде полета перевод снаряда в кабрирование;

- набор высоты 15000 м, выдача программным устройством автопилота ЯК команды К2 на 221-й секунде полета на перевод снаряда в горизонт, полет по командам автопилота в зону нахождения цели;

- захват цели каналом обнаружения радиометрической системы ЯД носителя, выдача команды К3 на переход на управление по сигналам с носителя по методу «оставшейся дальности» (см. следующую схему), прием дискретных команд по каналу наведения системы ЯК носителя и передача ему сигналов ответчика дальности СОД-57 снаряда;

- прекращение командного наведения за 100…150 км до цели, полет снаряда продолжается на автопилоте;

- выдача команды К4 на перевод снаряда в пикирование на цель под углом 70 градусов;

- срабатывание радиолокационных и барометрических взрывателей на высоте 3000…4000 м над целью (при их отказе срабатывает взрыватель контактный от соударения снаряда с поверхностью);

- отворот носителя и выполнение маневра уклонения в случае угрозы сразу после прекращения процесса наведения снаряда.

- «Радиолокация» – пуск снаряда после захвата цели локатором носителя, общая дальность пуска уменьшалась, но росла точность и вероятность попадания, а минимальное расстояние, на которое носитель подходи к цели, уменьшалось незначительно.

Алгоритм выдачи команд автопилотом и профиль полета снаряда такой же, как и в режиме «Навигация»

Чертеж разработал и выполнил С.Г. Мороз

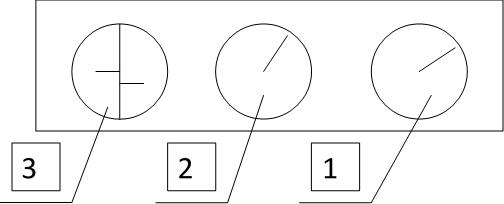

На схеме цифрами обозначены:

- обнаружение цели каналом ЯД1-1 (длина волны 10 см) радиометрической системы самолета-носителя Ту-95К, ее захват на сопровождение и пуск самолета-снаряда Х-20М, который выходит на маршевую высоту и включает командное управление;

- установление контакта между самолетом-носителем и снарядом – его аппаратура ЯР принимает сигнал канала ЯД1-2 (длина волны 3 см) радиометрической системы самолета-носителя Ту-95К, ответчик СОД-57 начинает передавать станции ЯД носителя данные о дальности (расстоянии между снарядом и носителем), станция ЯД определяет отклонение снаряда от курса по азимуту;

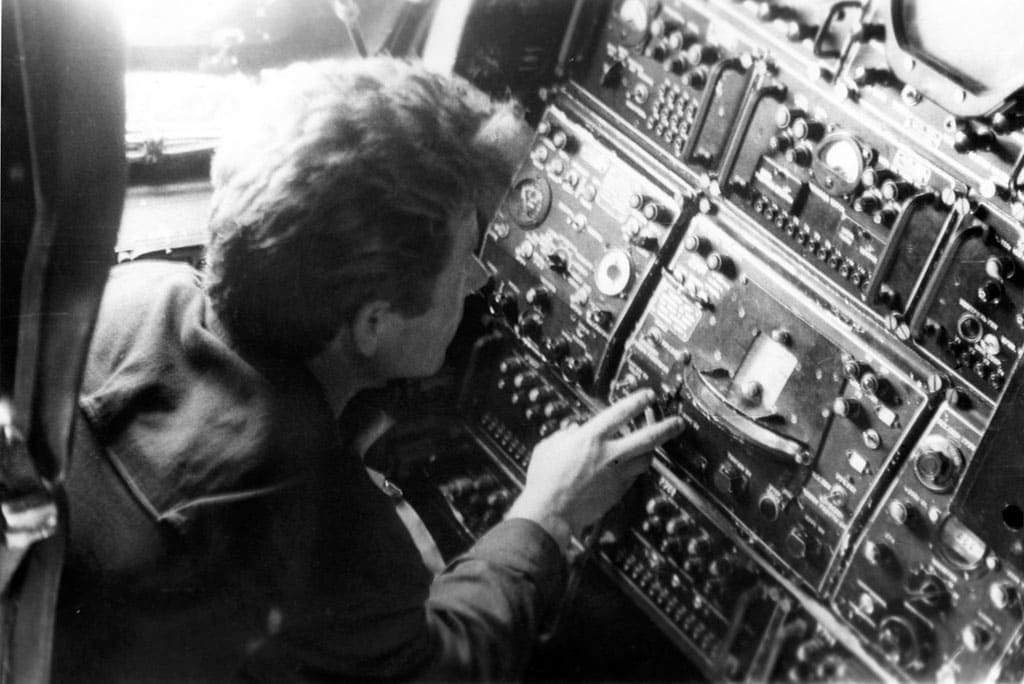

- выдача автоматической или ручной (2-м штурманом – оператором наведения) команды на изменение траектории снаряда;

- аппаратура ЯР снаряда получает команду станции ЯД носителя на изменение траектории, она усиливается и передается в автопилот ЯК, который производит требуемое отклонение рулей и элеронов, выходя на нужный курс с сохранением устойчивого полета;

- каналы ЯД1-1 и ЯД1-2 сопровождают цель и снаряд, определяя их взаимное положение по дальности до носителя, таким образом снаряд постоянно направляется на неподвижную или движущуюся цель;

- выход снаряда на курс встречи, отключение командного наведения на расстоянии 100…150 км от цели и переход на программное управление автопилотом ЯК.

- индикатор обнаружения и опознавания цели;

- индикатор "азимут-дальность", на котором отображается местность (при наличии радиоконтрастных ориентиров);

- индикатор с вертикальной разверткой и отметками оставшейся дальности до цели и до снаряда, задача автоматической системы или оператора наведения совместить правую и левую отметки, при этом радиометрическая система ЯД вырабатывает и выдает аппаратуре ЯР снаряда команды управления на выход к цели.

Для отработки совместимости носителя и снаряда, а также системы радиокомандного наведения из двух серийных самолетов МиГ-19 были переоборудованы пилотируемые летающие лаборатории СМ-20/I и СМ-20/II, которые стартовали с борта самолетов Ту-95К, отрабатывали программу и совершали обычную посадку на аэродром.

После отработки всех систем на аналогах приступили к пускам самолетов-снарядов.

Ход испытаний системы, самолетов-аналогов и самолетов-снарядов – см. раздел, посвященный самолету Ту-95К.

Система принята на вооружение, см. для самолетов Ту-95К, ее дальнейшим развитием стал комплекс Ту-95К-20 с рядом отличий, в т.ч.:

- система наведения доработана для повышения скрытности и помехозащищенности;

- установлены новые взрыватели;

- улучшена эксплуатационная пригодность в различных климатических условиях;

- установлена новая БЧ.

Создание системы К-20 на базе носителя Ту-95К было отмечено Ленинской премией за 1963 г.

М-4К-20 проект, авиационно-ракетная система (комплекс) дальней авиации на базе самолета М-4К («МК»).

Основные особенности системы такие же, как у Ту-95К-20, но компоновка этого самолета с велосипедным шасси и малым расстоянием от фюзеляжа до ВПП предусматривалась несимметричная подвеска одного снаряда под крыло.

Проектировался тем же порядком, что и Ту-95К-20, но на базе носителя М-4 конструкции ОКБ-23 Владимира Михайловича Мясищева с 1954 г. Построен частичный макет самолета (НЧФ и подвеска ракеты под правое крыло). Самолет имел систему дозаправки «Конус». Но опытный самолет построен не был, т.к. по дальности даже без подвески М-4 значительно уступал Ту-95.

3МК-20 проект, авиационно-ракетная система (комплекс) дальней авиации на базе самолета 3М-Мк.

Проектировался тем же порядком, что и Ту-95К-20, но на базе носителя 3М-МК – модификации межконтинентального бомбардировщика М-6 конструкции ОКБ-23 Владимира Михайловича Мясищева с середины 1950-х гг., когда появился это новый самолет с увеличенной по сравнению с М-4 дальностью.

Самолет М-6 сохранил компоновку и размерность М-4, что определило трудности с размещением снаряда Х-20 на его модификации 3МК.

Были рассмотрены варианты подвески К-20:

- над фюзеляжем;

- в перевернутом положении под НЧФ до ниши ПОШ;

- под одним крылом (под вторым – ПТБ);

- неизвестный 4-й вариант.

Принят вариант с размещением К-20 под правым крылом.

К работе привлечены ОКБ-155 (разработчик К-20) и ОКБ-1. Разработка эскизного завершена к концу 1954 г., т.к. были наработки по этой теме сохранялась унификация с самолетом М-4 и М-4К. Самолет должен был быть передан на ГИ во II квартале 1956 г.

В начале 1955 г. был утвержден макет самолета, при этом было внесено требование о возможности подвески ЛЛ СМ-20. Однако уложиться в сроки не удалось. Срок передачи самолета на ГИ был отодвинут на 1957 г.

Комплекс имел следующие недостатки:

- для подвески снаряда необходимо сооружение специальной позиции с заглублением («ямой») для его закатки под точку подвески;

- в процессе взлета пилон со снарядом необходимо поворачивать в соответствии с изменением углов атаки самолета для обеспечения минимально безопасного расстояния от снаряда до поверхности ВПП;

- на посадке при обжатии амортизаторов шасси на полный ход расстояние снаряда до поверхности ВПП меньше безопасного.

В связи с этим и ожидавшимся принятием на вооружение самолета Ту-95К работа была прекращена.

самолеты-снаряды К-20 (Х-20)

К-20 («Комета-20») проект, сверхзвуковой самолет-снаряд стратегического назначения для поражения крупных сильно защищенных ПВО неподвижных объектов с нормальной живучестью (наземных зданий и сооружений). Проектировался как элемент системы К-20 (см. выше) по тому же заданию. Разработчик – ОКБ-155, главный конструктор – ответственный по «тематике Б» (ракетная техника) Михаил Иосифович Гуревич.

Самолет-снаряд проектировался с учетом опыта создания сверхзвуковых истребителей МиГ-19, И-3, И-7 и других, разработанных этим же ОКБ.

Общие особенности конструкции:

- снаряд имеет классическую статически устойчивую схему, применена самолетная компоновка по типу указанных истребителей (прежде всего, И-7) с размещением вкладной БЧ на месте «кабины экипажа»;

- все РП снабжены триммерными пластинами;

- основные материалы: стали 30ХГСА, ЭИ, алюминиевые сплавы Д16Т, В95Т, магниевые сплавы АМГ-3, магниевые сплавы МЛ-5, резины НО-68, ткань-арматура АКР, стеклотекстолит и др.;

- все металлические детали имеют электрохимическое покрытие (кадмирование для конструкционных сталей, химическое пассивирование для нержавеющих сталей и магниевых сплавов, анодирование для алюминиевых сплавов) и многослойное ЛКП (за исключением нагретых зон) с расчетом на длительную эксплуатацию;

- текстолитовые радиопрозрачные части защищены спецкрасками.

Силовая установка:

- один ТРДФ АЛ-7Ф (стендовая тяга 8800 кгс на форсаже и 6850 кгс без форсажа);

- сопло двигателя регулируемое;

- корпус ХЧФ с форсажной камерой двигателя и его соплом образуют эжектор, повышающий маршевую тягу и обеспечивающий наружное воздушное охлаждение двигателя за счет протекания в нем масс забортного воздуха;

- воздухозаборник лобовой регулируемый подвижным центральным телом;

- топливо (керосин Т-1 или ТС-1) размещено в 6 баках (см. черт. ниже), впервые в конструкции самолетов-снарядов ОКБ-155 один из этих баков был сделан сварным из стали, остальные были традиционными вкладными резиновыми;

- запуск двигателя осуществляется турбостартером от электрического стартер-генератора после опускания снаряда на БД-206 в пусковое положение с питанием стартер-генератора от сети носителя через отрывной разъем подключения, а двигателя – бензином Б-70 из бака на носителе через специальный разъёмный трубопровод;

- для обеспечения устойчивости компрессора двигателя по помпажу сделан перепуск воздуха, который выбрасывается через створки на бортах снаряда;

система управления силовой установкой имеет связь с пультом СУРО самолета и сблокирована с программным механизмом автопилота ЯК снаряда.

Крыло:

- по аэродинамическому профилю, размерам, пропорциям и конструкции подобно самолету И-7, отличаясь отсутствием аэродинамических перегородок, закрылков и ниш шасси, относительный размах элеронов увеличен, а углы их отклонения уменьшены;

- крыло состоит из двух консолей, стыкуемых с силовыми шпангоутами фюзеляжа ухо-вильчатыми узлами, стык закрыт фасонными лентами;

- силовой набор консолей крыла состоит из лонжеронов, стрингеров, кромочных профилей, нервюр, стыковых усилений и обшивок;

- элероны двухсекционные, имеют весовую и осевую компенсацию;

- силовой набор элерона предположительно состоит из лонжерона, обшивки лобика, носков, нервюр и трехслойной панели в залонжеронной части.

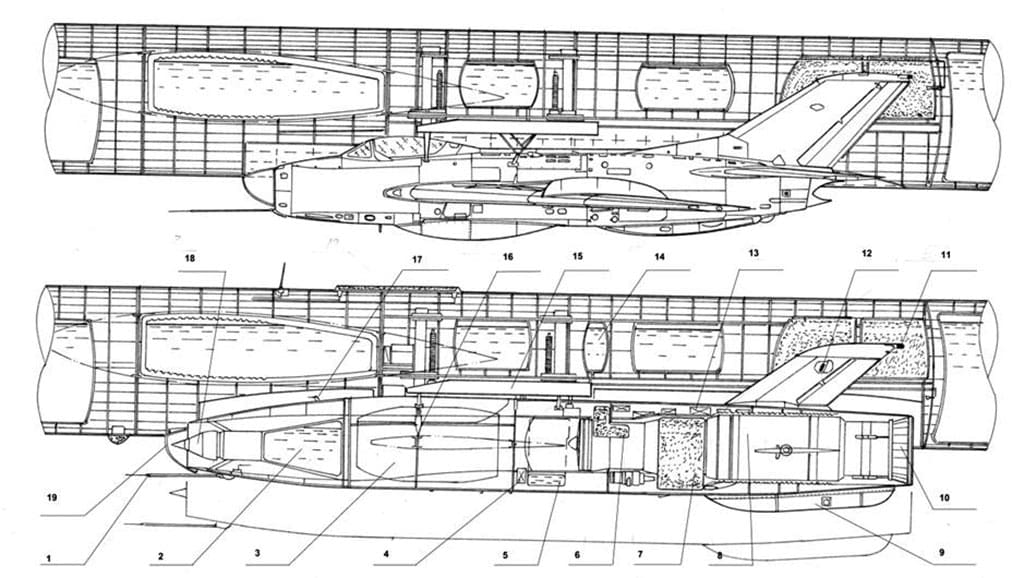

Фюзеляж:

- имеет обтекаемое переменное круговое сечение;

- состоит из расположенных последовательно отсеков, соединенных по фланцам торцевых шпангоутов;

- силовой набор отсеков состоит из бимсов, стрингеров, шпангоутов, окантовок люков, стыковых усилений и обшивок;

- для обеспечения загрузки БЧ силовой шпангоут в ее зоне сделан разъемным, а люк – двухсекционным;

- компоновка фюзеляжа и размещение в нем систем, оборудования и БЧ – см. черт.

Самолет-аналог СМ-20/II на подвеске под опытным образцом межконтинентального ракетоносца Ту-95К

Чертеж разработал и выполнил С.Г. Мороз

На схеме цифрами обозначены:

- сверхзвуковой ПВД;

- топливный бак № 1 (керосин Т-1, ТС-1, 1390 л);

- термоядерная боевая часть «Изделие 37д» мощностью 3,0 мегатонны в тротиловом эквиваленте;

- блоки автопилота ЯК;

- кольцевой бак № 2 (2100 л);

- баки № 4 (2 по 250 л);

- баки № 5 (2 по 550 л);

- турбореактивный двигатель АЛ-7ФК;

- съемный подфюзеляжный киль;

- эжекторное сопло двигателя;

- антенна станции командного наведения ЯР;

- антенна ответчика дальности СОД-57;

- блоки станции командного наведения ЯР;

- бак пускового топлива (бензин Б-70) самолета-снаряда на борту носителя;

- балочный держатель самолета-снаряда БД-206 на борту носителя (перед пуском опускается винтовыми подъемниками на 950 мм, после пуска поднимается в маршевое положение);

- разъемный силовой шпангоут в зоне отсека БЧ самолета-снаряда;

- дозвуковой ПВД;

- регулируемый конус воздухозаборника;

- обтекатель воздухозаборника самолета-снаряда на носителе (перед опусканием БД-206 в пусковое положение поднимается).

Оперение:

- сделано по типу самолета И-7, но с размерами, соответствующими общим размерам снаряда, состоит из ГО и ВО;

- выполняющее роль стабилизатора и РВ цельноповоротное ГО состоит из двух независимых консолей, связанных только проводкой управления;

- на концах консолей ГО установлены весовые компенсаторы;

- цельноповоротные консоли ГО крепятся осями на их главных л-нах в подшипниковые гнезда на ХЧФ и поворачиваются по командам автопилота синхронно;

- силовой набор ГО состоит из главного и вспомогательного лонжеронов, нервюр, стыковых усилений, стрингеров и обшивок в носовой и межлонжеронной частях, а залонжеронная часть предположительно имеет трехслойную конструкцию;

- ВО состоит из верхнего киля, РН и подфюзеляжного киля (гребня);

- конструкция верхнего киля и РН подобна конструкции ОЧК и элеронов за исключением законцовки киля и места установки антенны СОД-57;

- нижний киль состоит из диафрагм, такелажного кольца с усилением и заглушками, окантовки и обшивок.

Система наведения и управления состоит из:

- приемника команд наведения ЯР;

- высотомеров;

- датчиков воздушной скорости (2 системы ПВД);

- автопилота ЯК;

- проводки управления (каналы тангажа, крена и курса) с необратимыми гидроусилителями (бустерами).

Боевая часть в окончательном варианте состоит из:

- термоядерного устройства «Изделие 37д» (активное вещество имплозивной I ступени – плутоний высокого обогащения, II ступени – твердый дейтерид лития), мощность 3 Мт ТЭ;

- дистанционных и контактных взрывателей;

- предохранительных устройств;

- высоковольтной и низковольтной систем автоматики взведения.

В практических пусках устанавливалась фугасная БЧ, взрыв которой позволял фиксировать точку попадания и точность наведения.

Для обучения подготовке изделия использовались различные имитаторы – ВГМ и функциональные.

В тренировочных полетах экипажи не всегда знали, какой тип БЧ установлен – эта мера была направлена на воспитание у личного состава ответственности в обращении с ЯО.

Испытания системы наведения на борту носителя и самолета-снаряда были проведены предварительно на двух опытных носителях Ту-95К, двух самолетах-имитаторах СМ-20, обеспечивавших старт с борта носителя, и двух самолетах СМ-К (все – модификации самолета МиГ-19) с обычным взлетом с аэродрома и выводом в зону действия аппаратуры ЯД самолета Ту-95К в полете.

Первый старт самолета-аналога СМ-20 с борта Ту-95К состоялся в начале 1957 г., аналог пилотировал летчик-испытатель дважды Герой Советского Союза Султан Амет-Хан из ЛИИ ГКАТ. Кроме него летал летчик-испытатель В.Г. Павлов (из летной службы НИИ ГКРЭ), ведущий инженер по испытаниям аналогов – А.И. Вьюшков.

Испытания со штатными снарядами Х-20М – см. ниже.

самолеты-снаряды К-20 (Х-20)

К-20 (Х-20) опытной серии, сверхзвуковой самолет-снаряд стратегического назначения для поражения крупных сильно защищенных ПВО неподвижных объектов с нормальной живучестью (наземных зданий и сооружений). Запуск КД в опытное производство на заводе № 256 начался в 1954 г. Завод № 256 построил серию из трех опытных изделий Х-20:

- Х-20/1 сдана 09.01.57 г.;

- Х-20/2 сдана 05.08.57 г.;

- Х-20/3 сдана12.57 г.

ЗИ системы со штатным самолетом-снарядом начались в марте 1957 г.

Первый пуск состоялся с самолета Ту-95К № 404 17.03.57 г. Пуск выполнялся с высоты 11000 м. Произошла раскрутка двигателя АЛ-7. В результате ракета достигла числа М=2,2 (расчетное предельное М=1,6). Она набрала высоту 12500 м вместо 15000 м и пролетела 250 км вместо 400. Двигатель вышел из строя.

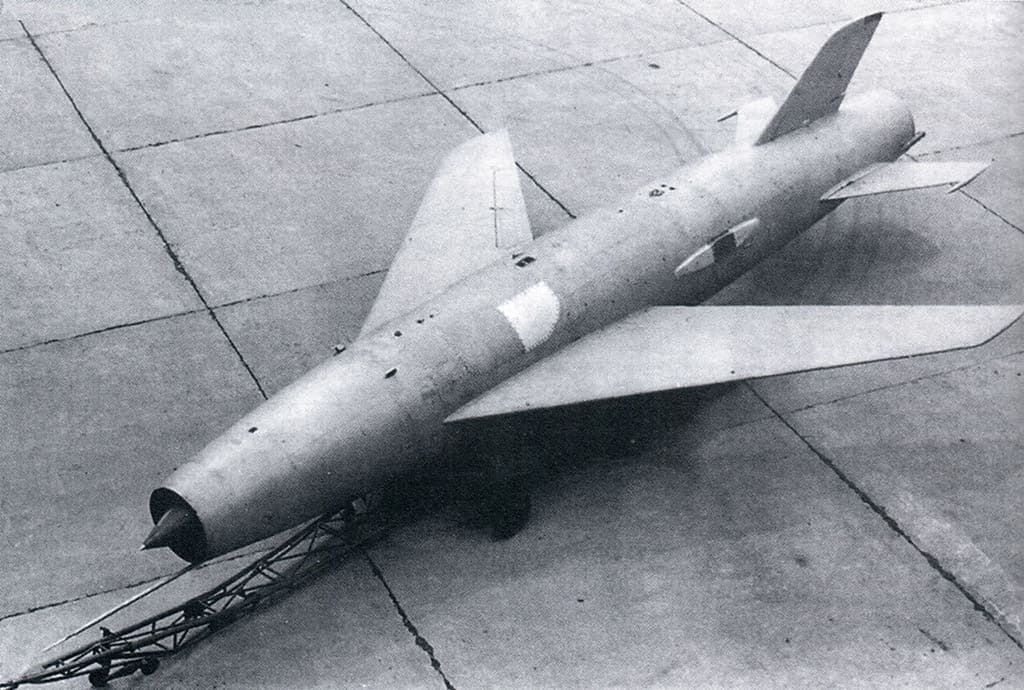

Х-20М опытной серии, сверхзвуковой самолет-снаряд стратегического назначения для поражения крупных сильно защищенных ПВО неподвижных и подвижных объектов с нормальной живучестью (наземных зданий и сооружений, групп кораблей и судов на ходу).

В связи с изменением задания, а также по результатам предшествующих испытаний снаряд был доработан.

Завод № 256 (п/я № 6, пос. Иваньково Кимрского р-на Калининской обл., с 22.05.1958 г. – г. Дубна Московской обл.) построил 17 самолетов-снарядов опытной серии, в т.ч. 8 – со штатной специальной БЧ.

Первый пуск выполнен 17.03.58 г.

СГИ прошли с 15.10.58 по 01.11.59 г., было выполнено 16 пусков, 11 признаны успешными, хотя требования по точности стрельбы выполнены не были, а также не прошла испытания СБЧ. Для этого, а также в связи с изменением назначения системы (новое назначение – уничтожение крупных соединений ВМС противника, прежде всего, авианосных групп на ходу) было сделано еще 3 пуска (16 и 23.03.59 г.), в которых испытывалась автоматика СБЧ «изд. 37д».

В ходе испытаний ряд систем подвергся дальнейшим доработкам:

- вместо предполагавшейся ранее СБЧ «изд. 6с» слоистой конструкции установили серийную двухступенчатую СБЧ «Изд. 37д»;

- для обеспечения надежного запуска двигателя АЛ-7ФК после длительного полета в условиях низких температур ввели карбюрированный розжиг ОКС;

- на двигатель установили новое однорежимное эжекторное сопло с расширяющейся выходной частью вместо серийного и др.

09.09.60 г. снаряд К-20 принят на вооружение Дальней Авиации СССР в составе системы «Комета-20».

Х-20М выпуска завода ГКАТ № 155 (г. Москва) и № 256 (г. Дубна) серийный, сверхзвуковой самолет-снаряд стратегического назначения для поражения крупных сильно защищенных ПВО неподвижных и подвижных объектов с нормальной живучестью (наземных зданий и сооружений, групп кораблей и судов на ходу).

Производство первых серийных снарядов Х-20М шло на опытных производствах заводов № 155 в Москве (база предприятия-разработчика ОКБ-155 А.И. Микояна и М.И. Гуревича) совместно с заводом № 256 в Дубне (база филиала № 2 ОКБ-155).

В 1959 г. были сданы заказчику первые серийные изделия. Однако в связи с несоответствием технологии и трудоемкости изделия производственным возможностям этих предприятий в том же 1959 г. был поставлен вопрос о переводе серийного выпуска снарядов Х-20 на другой завод, см. ниже.

Х-20М выпуска завода ГКАТ № 23 (Фили, г. Москва) серийный, сверхзвуковой самолет-снаряд стратегического назначения для поражения крупных сильно защищенных ПВО неподвижных и подвижных объектов с нормальной живучестью (наземных зданий и сооружений, групп кораблей и судов на ходу).

В 1959 г. рассматривался план выпуска Х-20 на этом заводе наряду с вертолетами Ми-6 и межконтинентальными бомбардировщиками М-6 (3М) с возможным развертыванием выпуска еще и вертолета Ми-8 или со снятием части этих заданий. Но осенью 1960 г. по Постановлению ЦК КПСС и СМ СССР предприятие было передано в качестве филиала ОКБ-52 МОМ (Главный конструктор В.Н. Челомей) и переведено на выпуск баллистических ракет. При этом на заводе была сохранена конструкторская группа по сопровождению эксплуатации самолетов М-4 и 3М, а также Специальная конструкторская группа Р.Л. Бартини.

Х-20М выпуска завода ГКАТ № 86 (г. Таганрог) серийный, сверхзвуковой самолет-снаряд стратегического назначения для поражения крупных сильно защищенных ПВО неподвижных и подвижных объектов с нормальной живучестью (наземных зданий и сооружений, групп кораблей и судов на ходу).

Развертывание выпуска самолета-снаряда Х-20М на заводе № 86 началось в 1959 г., было на контроле ЦК КПСС и МО СССР и шло очень быстрыми темпами, хотя потребовало принятия на предприятии специальных мер:

- был построен специальный сборочный цех с повышенными требованиями по чистоте среды;

- внедрены требуемые технологии (прежде всего, по сврке, работе с резинами и пластиками);

- предприятие пополнено опытными кадрами за счет других заводов МАП;

- повышены меры секретности (например, введены внутренние пропуска, проведен контроль прослушиваемости радиооборудования, офицеры Военриемки были обязаны находиться на рабочем месте только в штатской одежде);

- введена особая система стимулирования труда на участках, связанных с выпуском Х-20М.

В 1960 г. завод № 86 сдал первые 12 самолетов-снарядов Х-20М, в 1961 г. – 55, в 1962 г. – 80, выпуск был завершен в 1964 г. Всего было построено ориентировочно 300 серийных снарядов Х-20М.

Для сравнения в США фирма North American Aircraft, Inc. с 1959 по 1961 гг. построила 697 (по др. данным 247) стратегических крылатых ракет GAM-77 (c 1963 г. – AGM-28A) и с 1961 по 1963 гг. – 452 (по др. данным – 456) GAM-77А (AGM-28B).

По ходу выпуска в конструкцию снаряда вводились изменения:

- введен эксплуатационный разъем крепления подфюзеляжного киля для уменьшения клиренса транспортировочной тележки и облегчения подвески изделия под самолет;

- упрощена конструкция системы перепуска (сделана по типу самолета Су-7);

- изменена установка антенн СОД;

- в составе СНО обеспечена установка защитной рамы на антенну станции ЯР на киле, а затем она была упразднена, т.к. вела к повреждениям всего киля при подвеске;

- в 1963 г. проводились испытания использования двигателя ракеты для маневра самолета-носителя (результаты не были внедрены);

- внедрены доработки по комплексу Ту-95К-20, см. выше.

Строевая эксплуатация самолетов-снарядов Х-20М в Дальней Авиации СССР началась в 1960 г. и продолжалась до 1987 г.

Подробные сведения об этом и оценка комплекса вооружения Ту-95К-20 – см. раздел Справочника, посвященный самолету Ту-95К, КД и КМ.

М-20 опытная, сверхзвуковая ракета-мишень на базе самолета-снаряда Х-20М. Целью работы было создание мишенного комплекса для тренировки расчетов РЛС обнаружения целей и наведения, ЗРК и экипажей самолетов ПВО по перехвату высотных сверхзвуковых крылатых ракет.

Переоборудовано несколько строевых снарядов Х-20М, на которых были сделаны следующие доработки:

- снята ТЯБЧ и аппаратура ее взведения;

- установлен самоликвидатор (в случае срыва перехвата);

- сделана окраска, позволяющая идентифицировать мишень при киносъемке и др.

Планировалось использовать изделия, готовящиеся к списанию по ресурсу, однако по экономическим соображениям от этого отказались. Для этой цели использовались пилотируемые самолеты МиГ-21 и Су-9 (тактические стрельбы – без пуска ракет, но с включением всех систем наведения) и мишени М-21, а затем КСР-5МВ.

С принятием на вооружение авиационно-ракетной системы «Комета-20» в составе межконтинентального самолета-носителя Ту-95К и самолета-снаряда стратегического назначения Х-20М равенство сил в этой области с авиацией НАТО достигнуто не было. Это произошло главным образом потому, что у противника было больше носителей, больше снарядов, больше передовых авиабаз для их развертывания и больше вспомогательных самолетов для обеспечения возможных боевых операций. Однако к середине 1960-х гг. обеими сторонами был накоплен избыточный ядерный потенциал, позволяющий уничтожить всю экосистему планеты даже при частичном применении, а появление такой системы вооружений, как «Комета-20», дало советским ядерным силам сдерживания достаточную устойчивость – как при первом ударе противника, так и для нанесения ответно-встречного удара.

Это стало одним из факторов, которые сделали невозможной победу в ядерной войне, и правящим кругам США пришлось в корне менять всю свою военную доктрину.

Подробные тактико-технические данные описанной здесь крылатой ракеты смотрите в таблице ТТХ Х-20М

Смысл использованных в статье и таблицах определений, понятий и сокращений можно узнать, открыв наш краткий словарь по авиации и ракетной технике

В подготовке этого раздела Справочника автору помогали И. Величко, Д. Дыдышко, В. Лавров, И. Приходченко, О. Сорока

Список использованных источников:

- Авиационные, ракетные, морские и промышленные двигатели. 1944 – 2000. Справочник. М., «АКС-Конверсалт», - 2001 г.

- Ангельский Р. Средство доставки. // Техника и вооружение вчера, сегодня и завтра, -№ 9, -1997 г.

- Брук А.А., Удалов К.Г., Смирнов С.Г., Брезгинова Н.Г. Иллюстрированная энциклопедия самолетов В.М. Мясищева. Т. 2, ч. 1. М., Авико-Пресс, - 2001 г.

- Брук А.А., Удалов К.Г., Смирнов С.Г., Брезгинова Н.Г. Иллюстрированная энциклопедия самолетов В.М. Мясищева. Т. 2, ч. 2. М., Авико-Пресс, - 2001 г.

- Гончаров В.В. Первые (основные) этапы решения атомной проблемы в СССР. М.: ИАЭ им. Курчатова, -1990 г.

- Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем. 1946 – 1996 гг. Под. ред. А.Е. Федосова. М., -1996 г.

- Емельянов С.Н., Заблотский А.Н., Сальников А.И. История авиастроения в Таганроге. М., ООО "Рекламное Агентство АлексВ", - 2012 г.

- Карпенко А.В, Ганин С.М., Колногоров В.В. Авиационные ракеты большой дальности. // C.П-б.: Невский Бастион, -вып. 6, -1998 г.

- Летные исследования и испытания. Фрагменты истории и современное состояние. Научно-технический сборник. Под ред. К.К. Васильченко и др. М.: Машиностроение, -1993 г.

- Решетников В.В. Что было – то было. М.: Изд. центр МОФ "Победа – 1945 год", изд. "Автор", -1996 г.

- Ригмант В.Г. Ту-95. // Авиация и Космонавтика, - №№ 11-12, - 2000 г., 1-4, - 2001 г.

- Ригмант В.Г., Гордон Е.И. Цель – Америка. // Авиация и Время, - № 5, 1996 г.

- Савельев Г.А. От гидросамолетов до суперсовременных ракет (люди, продукция, технология, объекты строительства завода в левобережной части города Дубны) Дубна, ИЦ «Феникс», -1999 г.

- Соков Н. Эволюция российских стратегических наступательных вооружений. // Ядерный контроль, т. 37, -№ 1, январь-февраль 1998 г.

- Шитиков Е.А. Ядерное оружие

- Ядерные вооружения и безопасность России. Под ред. А.Г. Арбатова. М.: ИМЭО, - 1997 г.

- Butowski P. Lotnictwo Wojskowe Rossji. T. 2, 3 Warszawa:Lampart, -1995/1997.

- Jane's Air-Launched Weapons. Ed. by D. Lennox Couldson, -1992.

- Jane's Pocket Book of Missiles. New Ed. / Ed. by R. Petty London: Macdonald & Jane's, -1978.

- Jane's Radar and Electronic Warfare Systems 1993-1994. Ed. by E. Blake 1994, -Couldson, -1992.

- Jane's Strategic Weapon Systems. -Couldson, -1993.

- Jane's Weapon Systems 1978-1979. Ed. by R. Pretty ., London: Macdonald & Jane's, -1978.

- Jane's Weapon Systems 1988-1989. Ed. by E. Blake., London: Macdonald & Jane's, -1978.