Проект и опытные самолеты

СССР, первый полет – 16.08.88 г.

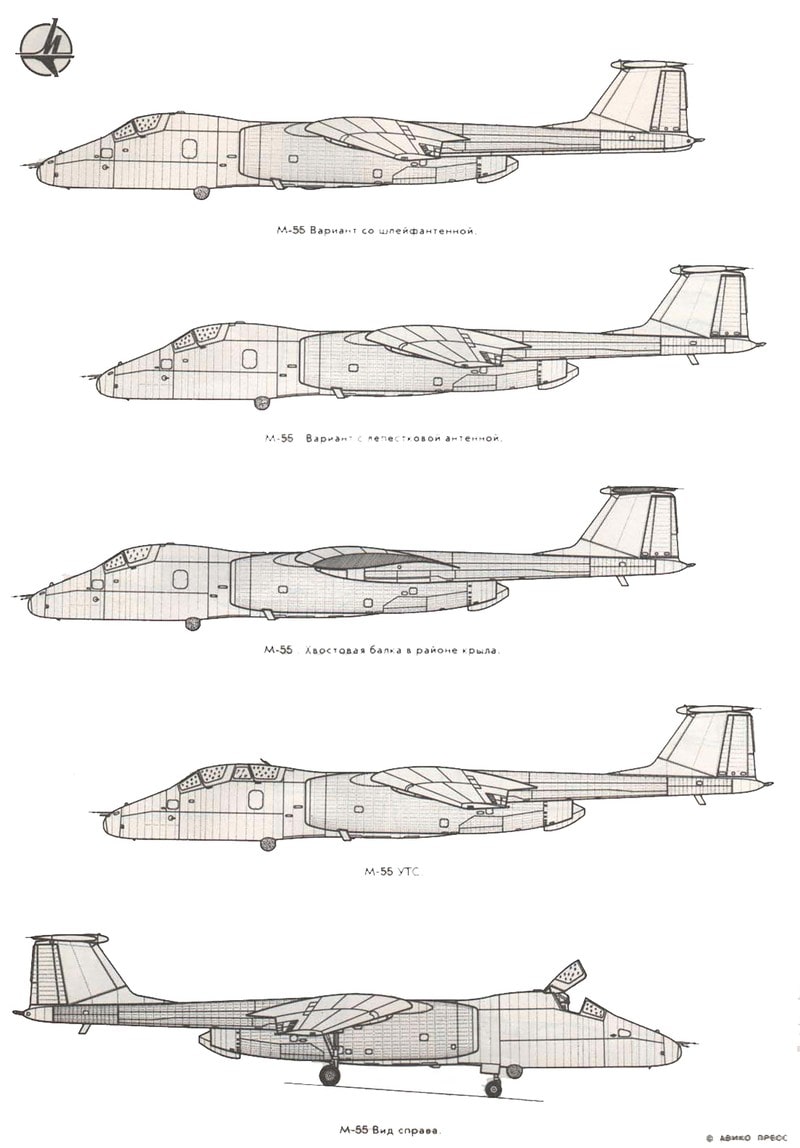

М-55 2 Д-30В (М-17РМ) проект, разведчик-целеуказатель, элемент разведывательно-ударного комплекса для наведения ракет «земля-земля».

Еще в начале 1980-х гг., задолго до времени, когда самолет был построен М-55, задача перехвата АДА считалась уже совершенно не актуальной, рассматривалось применение самолета М-17, созданного на «Экспериментальном машиностроительном заводе» (ЭМЗ, г. Жуковский), в качестве фронтового дистанционного разведчика, но для этого требовалось брать 1500 кг целевой нагрузки. Хотя рекордные полеты проводились с грузом до 2000 кг, для ее размещения при полной заправке не было ни запаса тяги двигателя, ни объемов в фюзеляже.

Было принято решение проектировать его модификацию М-17РМ, но изменение ТЗ обусловило такой объем изменений, что пришлось создавать самолет нового типа М-55.

Для выполнения новых задач предполагалось разместить в фюзеляже и в контейнерах под крылом самолета специальную аппаратуру:

- телевизионную систему низкого уровня освещенности;

- тепловизор;

- станцию лазерной разведки;

- станцию радиотехнической разведки;

- РЛС БО;

- систему определения координат (привязки к карте) обнаруженных объектов;

- систему передачи данных потребителям в РМВ.

Допускалось незначительное уменьшение высотности и увеличение длины разбега.

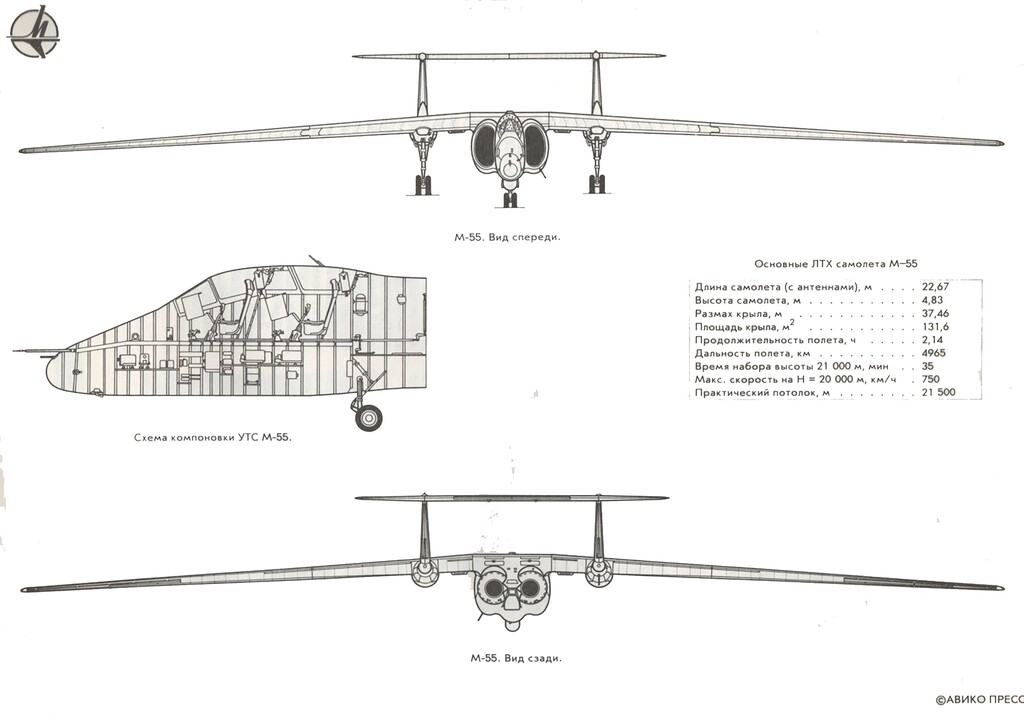

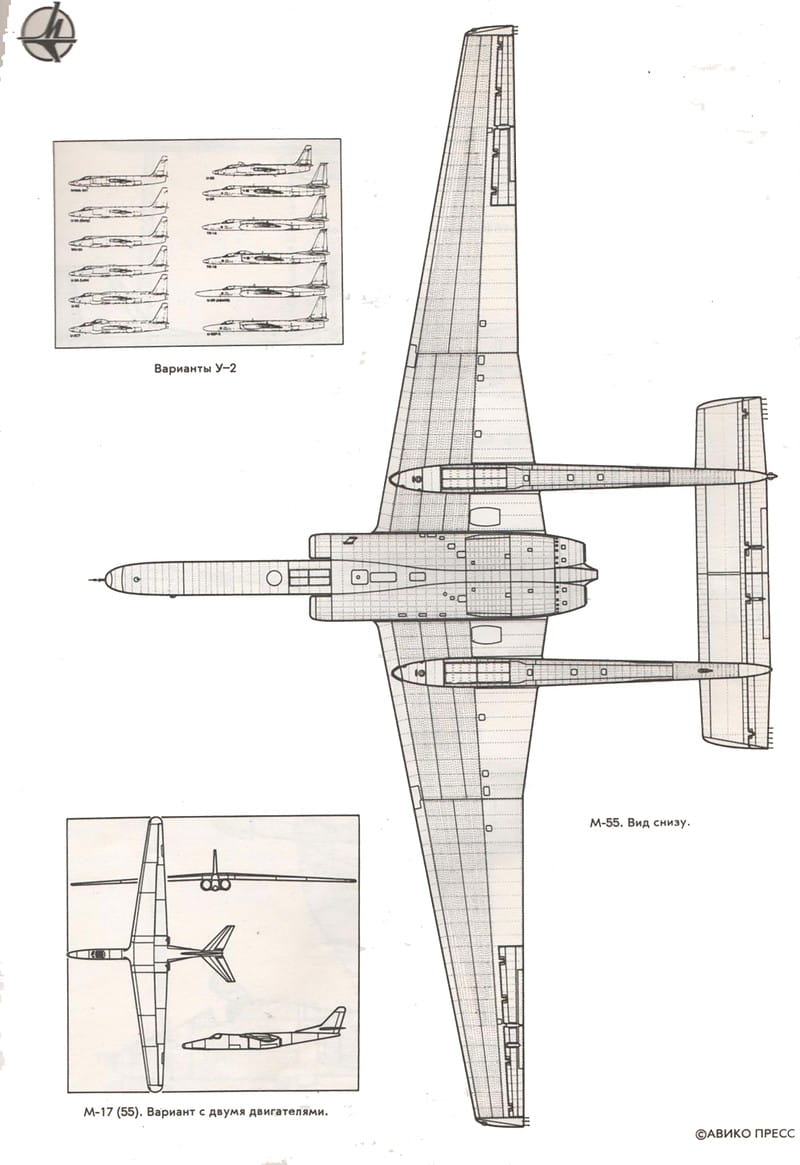

При сохранении общей компоновки и основных конструктивных решений, опробованных на М-17, новый самолет М-55 имел значительные отличия, см. ниже. Это привело к тому, что самолет при внешней схожести почти не имел крупных агрегатов планера, которые были бы одинаковы с М-17 – его размеры, обводы, силовой набор и панели обшивки все поменялись с точки зрения формы, расположения и сечений силовых элементов.

Основные отличия по силовой установке:

- вместо одного ТРД РД36-51В тягой 7000 кгс на взлете установлены два Д30В-10 тягой на взлете по 9000 кгс;

- в связи с заменой двигателей и увеличением их числа до двух полностью переделаны ВЗ, мотоотсек, системы крепления, топливопитания, управления, запуска.

Основные отличия по крылу:

- форма крыла на виде в плане изменена – по задней кромке сделан один излом на каждой консоли вместо двух, законцовки прямые скошенные вместо саблевидных;

- размах крыла, площадь и удлинение, а также площадь элеронов уменьшены;

- в силовом наборе крыла сделаны усиления под крепление спецаппаратуры в контейнерах под крылом;

- для улучшения технологичности изменено членение крыла (на М-17 оно состояло из двух консолей, стыкуемых по ПСС, на М-55 сделаны как отдельные агрегаты центроплан, две СЧК и две КЧК – итого 5 частей на сборке);

- изменены размеры интерцепторов.

Основные отличия по гондоле фюзеляжа и хвостовым балкам:

- гондола фюзеляжа полностью новая с увеличенными всеми габаритами;

- хвостовые балки удлиненные;

- в гондоле фюзеляжа и в хвостовых балках сделаны герметичные кондиционируемые отсеки для целевого оборудования общим объемом 9 куб.м;

- в гондоле фюзеляжа сделаны вырезы, закрывающиеся люки и крепления для установки целевого оборудования в отсеках и в съемных верхних надстройках.

Основные отличия по оперению:

- размах ГО уменьшен, а площадь увеличена;

- форма ГО на виде в плане изменена – законцовки прямые скошенные вместо саблевидных;

- площадь РВ уменьшена;

- углы отклонения РВ увеличены;

- площадь ВО и РН, а также углы отклонения РН уменьшены;

Основные отличия шасси:

- база шасси увеличена;

- опоры шасси новые, рассчитанные на больший полетный вес и большие скорости отрыва и касания земли.

Основные отличия по оборудованию:

- изменен состав пилотажно-навигационного и связного оборудования, см. табл.

- обеспечена возможность установки модулей с аппаратурой разведки и целеуказания в фюзеляже, в хвостовых балках и в контейнерах под крылом (состав секретен);

- в кабине установлены пульты управления аппаратурой разведки и целеуказания;

- изменена гидравлическая система самолета;

- изменена электрическая система самолета;

- установлено новое БРЭО – см. табл.

Источник: Удалов К.Г., Брук А.А., Смирнов С.Г. Самолет М-17. М., Авико Пресс, - 1993 г. // www.paralay.com

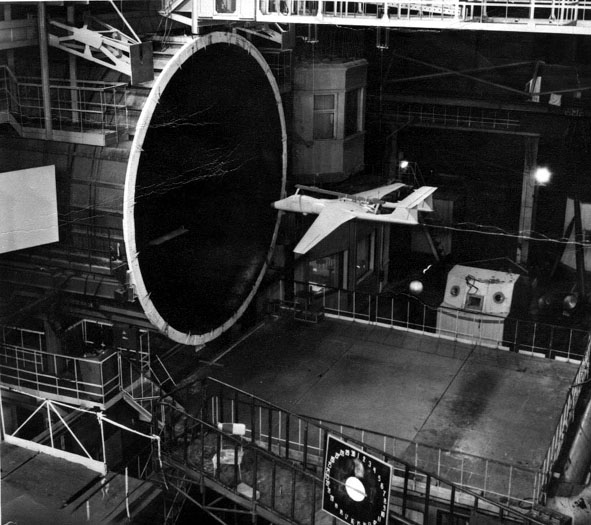

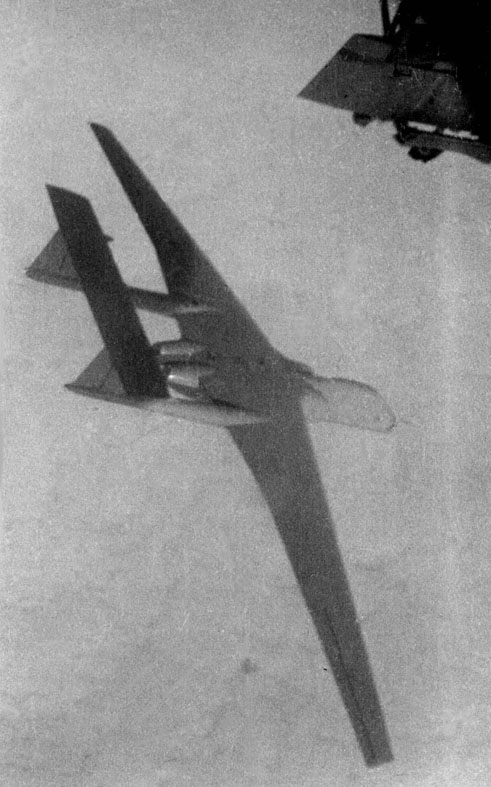

В разработке самолета был использован метод опережающих испытаний критических режимов полета самолета с помощью ДПМ, которые сбрасывались с носителя Ту-16. ДПМ разрабатывались и изготавливались с учетом реальной жесткости конструкции НИИ ПФМ (г. Харьков) при участии ЛИИ МАП (г. Жуковский, головная организация, обеспечивающая проведение этих испытаний) и ГК НИИ ВВС (полигон Ахтубинск). Снять все данные не удалось, т.к. модели разрушались при каждой посадке, также была одна авария на взлете, когда сорвавшаяся с крепления модель повредила закрылок носителя Ту-16.

Тем не менее, проект и натурный макет были одобрены и было принято решение о постройке и испытаниях опытной серии самолетов М-55.

Фото: архив С.Г. Мороза // НИИ ПФМ

М-55-1 (РНВС СССР-01552) 1-й опытный, разведчик-целеуказатель, элемент разведывательно-ударного комплекса для наведения ракет «земля-земля».

Построен Смоленским авиазаводом в агрегатах, окончательная сборка и регулировка выполнены ЭМЗ.

Первый полет 16.08.88 г. выполнил летчик-испытатель ЭМЗ им. Мясищева Э. Чельцов.

Самолет прошел ЗИ в ЛИИ МАП в Жуковском и на рубеже 1990-х гг. был передан на СГИ, которые проводились ГК НИИ ВВС – 429-м ГЛИЦ ВВС РФ.

Самолет прошел СГИ с положительной оценкой и в начале 1990-х гг. был принят на вооружение ВВС РФ.

На самолетах М-55 летчиками В. Васенковым, О. Щепетковым и В. Бухтояровым с 21 по 24 сентября 1993 г. было установлено 16 мировых рекордов высоты полета и скороподъемности в подклассе C-1-J.

М-55 2-й опытный – статический и ресурсный экземпляр, разведчик-целеуказатель, элемент разведывательно-ударного комплекса для наведения ракет «земля-земля».

Построен Смоленским авиазаводом в агрегатах, окончательная сборка выполнены ЭМЗ в частичной комплектации – без ПКИ.

Использовался для проведения статических, вибрационных и ресурсных испытаний на стендах ЦАГИ.

Списан по окончании всех этих программ.

М-55 (РНВС СССР (РФ)-55201, -55202, -55303, -55204) серийный производства Смоленского АЗ, разведчик-целеуказатель, элемент разведывательно-ударного комплекса для наведения ракет «земля-земля».

Серия из четырех самолетов была заложена в конце 1980-х гг. и сдана в начале 1990-х гг.

Первоначально все самолеты были переданы на баланс ВВС СССР / РФ и базировались на а/д Чкаловская (Московская обл.).

На 2018 г. один самолет оставался на балансе ВКС РФ, один был потерян в катастрофе 28.05.94 г. (по др. данным – 29.05.95 г.) (вероятно, это машины с РНВС РФ-55201 или -55202), а самолеты РФ-55203 и -55204 переоборудованы в гражданский вариант «Геофизика».

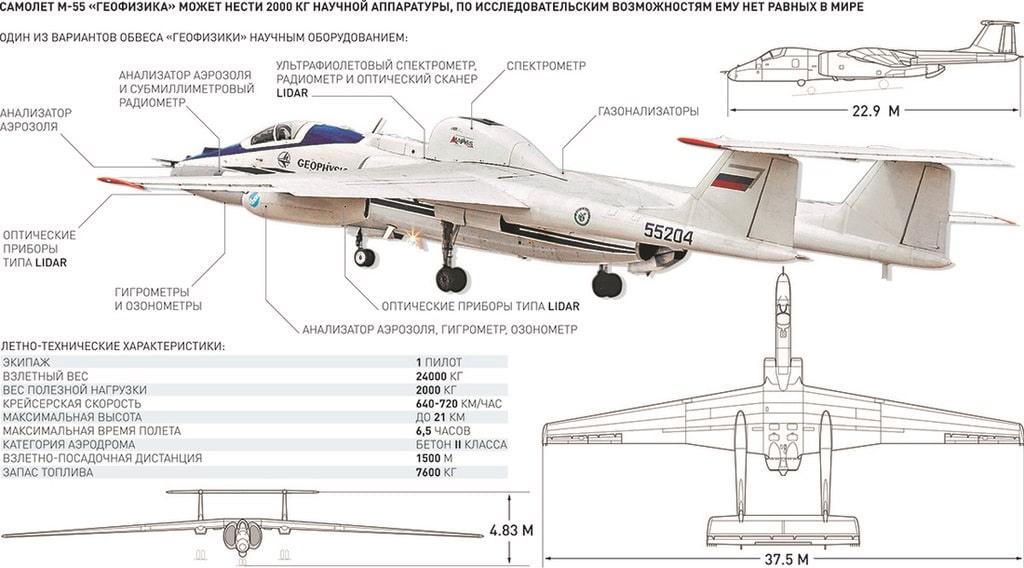

Использование самолетов М-55 для гражданских и научных целей

М-55 «Геофизика» (РНВС РФ-55303, -55204) строевые, самолеты для противоградовой защиты, высотный самолет научного назначения. Предложение о переоборудовании разведчиков-целеуказателей М-55 в самолеты для противоградовой защиты было выдвинуто в 1990 г. НПО «Применение гражданской авиации в народном хозяйстве» и Высокогорным геофизическим институтом (г. Нальчик) в рамках конверсии. Планировалось достичь снижения стоимости защиты сельхозугодий по сравнению с традиционным методом обстрела градовых облаков специальными ракетными или артиллерийскими снарядами в 1,9 раза за счет повышения точности применения по месту и времени.

На самолете установлена система выброса реагентов, препятствующих образованию града, но достоверных сведений о результатах применения нет.

Далее самолет планировалось применять для астрономических и астрофизических исследований. Достоверных сведений о результатах применения нет.

Далее самолет планировалось применять для многоканального картографирования труднодоступных районов Земли. Для этого должна была использоваться штатная разведывательная аппаратура, в т.ч. две РЛС БО сантиметрового и метрового диапазона. Достоверных сведений о результатах применения нет.

Далее самолет планировалось применять для экологического мониторинга труднодоступных районов Земли и обнаружения опасности стихийных бедствий – состав аппаратуры и методика применения предложены специалистами ЭМЗ под руководством Л. Соколова и Б. Лепухова. Для этого должна была устанавливаться следующая аппаратура:

- две РЛС БО сантиметрового и метрового диапазона;

- многочастотный СВЧ-радиометр;

- ИК-сканер;

- оптический многоспектральный сканер;

- гигрометр;

- газоанализатор / озонометр;

- панорамный аэрофотоаппарат.

Она устанавливалась в модулях в соответствии с текущей задачей. За час самолет должен был обеспечить контроль земной поверхности площадью 100000 кв.км.

Также было установлено оборудование связи и опознавания для полетов по международным авиатрассам.

Первые полеты на переоборудованном самолете были выполнены в январе 1997 г. с а/д Санта-Клаус, г. Рованиеми, Финляндия. Целью было определение состояния озонового слоя над Арктикой. Программа выполнялась под руководством общественной организации «Европейское научное сообщество» (она представляла в данном случае 5 стран) при участии Центральной аэрологической обсерватории РФ. От ЭМЗ в них участвовали зам генерального конструктора ЭМЗ имени Мясищева Л. Соколов, летчик-испытатель В. Васенков, специалисты ОКБ Б. Лепухов, Н. Федорчук, А. Новиков и др. Полеты показали, что эта проблема во многом надумана и ситуация не так критична, как ее рисовали некоторые экологические организации.

Полеты показали преимущества самолета «Геофизика» перед американским Lockheed ER-2 того же назначения:

- значительно большая целевая нагрузка (до 1500 кг против 700 кг);

- большая продолжительность полета;

- лучшая способность выдерживать турбулентность и ветер (скорость горизонтальных воздушных потоков достигала 180 км/ч);

Недостатком самолета была малая дальность связи, что вынуждало использовать самолет-ретранслятор.

Достигались широты до 80 град. и истинные высоты полета до 21 км.

Полеты на "Геофизике" по исследованию озонового слоя Земли проводились с аэродрома Санта-Клаус финского города Рованиеми. Организатором эксперимента выступило Европейское научное сообщество, партнером от России - Центральная аэрологическая обсерватория. Ответственным за исследование от российской стороны был По программе эксперимента работали ученые из Великобритании, Германии, Италии, Швейцарии, Болгарии - всего более 120 человек.

Планировались полеты и в Антарктиде, но сведений о них нет.

Далее один самолет планировалось переоборудовать в носитель туристического ВКС, но это сделано не было, см. ниже.

Неосуществленные проекты модификаций самолета М-55

М-55У проект, учебно-тренировочный самолет (спарка). Проектирование было запланировано еще в 1980-х гг., но выполнено только в 1990-х гг. От базового варианта имел следующие отличия:

- на месте отсека спецаппаратуры в фюзеляже сделана кабина летчика-инструктора с невыступающим в поток фонарем и перископом переднего обзора;

- в кабине инструктора установлены вторые комплекты постов управления и приборного оборудования;

- в связи с этими изменениями переделаны каркас гондолы фюзеляжа, системы управления самолетом, СУ, шасси, СКВ, электросистема и др. оборудование самолета.

Проект был завершен в 1990-х гг., но ВВС РФ он не заинтересовал т.к. самолет М-55 в широкую эксплуатацию не внедрялся, а для других целей он нужен не был.

Самолет построен не был.

М-55А проект, научно-исследовательский самолет. В рамках конверсии военной продукции предполагалось спроектировать и построить гражданского назначения для исследований атмосферы. Самолет построен не был, но наработки были использованы при переоборудовании серийных самолетов М-55 в вариант «Геофизика».

Самолет построен не был в связи с отсутствием госфинансирования, тяжелым материальным положением ЭМЗ и невозможностью выполнять такие работы за свой счет.

М-55Б проект, научно-исследовательский самолет. В рамках конверсии военной продукции предполагалось спроектировать и построить гражданского назначения для исследований поверхности Земли. Самолет построен не был, но наработки были использованы при переоборудовании серийных самолетов М-55 в вариант «Геофизика».

Самолет построен не был в связи с отсутствием госфинансирования, тяжелым материальным положением ЭМЗ и невозможностью выполнять такие работы за свой счет.

«Геофизика-2» проект, научно-исследовательский самолет. Проектирование выполнялось по опыту научного использования самолета «Стратосфера» (М-17) с начала 1990-х гг. Ставилась задача:

- увеличения рабочей высоты полета;

- увеличения дальности и продолжительности полета;

- расширения сферы научного и коммерческого применения самолета.

С учетом опыта использования самолетов «Стратосфера» и «Геофизика» в конце 1990-х гг. предполагалось создать глубокую модификацию самолета М-55 научного назначения со значительными отличиями от базового варианта:

- планер перепроектирован из расчета на взлетный вес 27 т;

- запас топлива увеличен на 1000 кг (расчетная продолжительность высотного полета – 6,5 ч);

- сделано новое крыло с размахом 40 м с отогнутыми вверх законцовками («крылышками Уиткомба»);

- сделана вторая кабина для размещения штурмана-оператора с пультами ПНК, целевой аппаратуры и комплекса связи;

- масса целевой нагрузки увеличена с 1500 до 2000 кг;

- общий объем отсеков спецаппаратупы в гондоле фюзеляжа и в хвостовых балках увеличен с 9 до 13 куб.м (но если на базовом варианте все отсеки были герметичными и кондиционируемыми, то теперь таковых только 1,3 куб.м);

- в связи с вышеперечисленными изменениями была сделана новая удлиненная гондола фюзеляжа (вставка длиной 1,5 м в гермозоне, другие участки гермозоны сокращены, перемещена ниша ПОШ, см. ниже);

- ПОШ сдвинута вперед (база шасси увеличилась с 5,7 до примерно 7,3 м;

- изменены системы – электрическая, гидравлическая, воздушная, СКВ и др.;

- расширен состав модулей научной аппаратуры.

Проект был закончен в начале 1990-х гг. сразу вслед за проектом «Геофизика». Самолет построен не был в связи с отсутствием госфинансирования, тяжелым материальным положением ЭМЗ и невозможностью выполнять такие работы за свой счет. Часть планировавшихся работ была выполнена на самолете «Геофизика».

На базе проектов «Геофизика» и «Геофизика-2» в ЭМЗ было выполнено большое число проектов самолетов научного назначения со значительными улучшениями и изменением компоновки. Но они также осуществлены не были.

М-55Х, носитель суборбитального самолета «Клипер». Целью проекта было обеспечение выведения на рабочий режим суборбитального гиперзвукового самолета C-XXI «Клипер», созданного для космического туризма.

Для этого в базовую конструкцию самолета М-55 предполагалось внесли минимальные изменения:

- снять всю целевую аппаратуру с пультами управления и средствами обеспечения ее работы;

- усилить конструкцию гондолы фюзеляжа;

- установить транспортно-пусковое устройство ВКС на поворотной платформе на фюзеляже самолета;

- установить систему управления запуском ВКС;

- обеспечить связь экипажа ВКС и пилота носителя по СПУ и по радио;

- доработать бортовую электросистему.

Запуск ВКС предполагался на высоте 17000 м при скорости носителя 700 км/ч. Он должен был подниматься на высоту 101 км по баллистической кривой, выполнять там переворот через крыло, входить в плотные слои атмосферы и приземляться в районе вылета (возможно, на другую ВПП).

В рамках исследований темы были построены модели самолета М-55Х для продувок в АДТ ЦАГИ Т-101, -102, -105, -106:

- весовая модель для исследования взлетно-посадочных аэродинамических характеристик (в том числе с учетом влияния экрана);

- весовая модель для исследования аэродинамической интерференции пpи pазделении;

- весовая модель для исследования крейсерских аэродинамических характеристик;

- модель для исследования нестационарных аэродинамических характеристик на малых углах атаки;

- штопорная модель (с расшифровочной) для определения характеристик штопора и вращательных производных на Ш-5 на больших углах атаки;

- модель для исследования весовых характеристик и шарнирных моментов органов управления при больших числах Re.

Впервые проект был представлен в начале 2002 г.

Всего построено 5 самолетов, включая 1 опытный.

Самолеты эксплуатировались ограниченно как по финансово-политическим, так и по техническим причинам.

Подробные тактико-технические данные самолета М-55 в сравнении с М-17 смотрите в таблице ТТХ М-17 и М-55

Высотно-скоростные данные самолета М-55 в сравнении с М-17 смотрите в таблице ВСХ М-17 и М-55

Состав бортового оборудования самолета М-55 в варианте разведчика-целеуказателя в сравнении с М-17 смотрите в таблице БРЭО М-17 и М-55

Сведения о мировых рекордах, установленных на самолете М-55 , смотрите в таблице Рекорды М-55

Смысл использованных в статье и таблицах определений, понятий и сокращений можно узнать, открыв наш краткий словарь по авиации и ракетной технике.

Список использованных источников:

- Брук А.А., Удалов К.Г., Смирнов С.Г., Брезгинова Н.Г. Иллюстрированная энциклопедия самолетов В.М. Мясищева. М., Авико-Пресс, - 2001 г.

- Захаров В.А. В.М. Мясищев – авиационный розмысл ХХ века. М., Издательство МАИ, - 2002 г.

- Летные исследования и испытания. Фрагменты истории и современное состояние. Научно-технический сборник. Под ред. К.К. Васильченко и др. М., Летно-испытательный институт МАП им. Громова / «Машиностроение», - 1993 г.

- Удалов К.Г., Брук А.А., Смирнов С.Г. Самолет М-17. М., Авико Пресс, - 1993 г.

- Butowski P. Lotnictwo wojskowe Rosji. 2. Warszawa, Lampart, - 1995

- https://testpilot.ru/base/2009/02/chelcov-e-n/

- https://testpilot.ru/

- Материалы экспозиции Музея ВВС РФ в г. Монино

- Материалы экспозиции Музея НИИ проблем физического моделирования закритических режимов полета (НИИ ПФМ)