Главный конструктор Таганрогского машиностроительного завода Алексей Кириллович Константинов поставил задачу создать самолет-амфибию, который бы превзошел противолодочные самолеты ПЛО по ключевым показателям летных данных, в т.ч. по крейсерской скорости и продолжительности полета, имея не менее эффективное оборудование и вооружение при меньших эксплуатационных затратах.

СССР, первый полет – 8 декабря 1986 г.

Проект и опытные самолеты

А-40 (изделие «В») техническое предложение, задание, эскизный проект и натурный макет, противолодочный и многоцелевой морской самолет – амфибия. Проработка облика нового противолодочного самолета – амфибии в компоновке летающей лодки для замены Бе-12 была начата на ТМЗ в 1972 г. по инициативе и под общим руководством Главного конструктора предприятия А.К. Константинова.

Предварительные расчеты показали, что для решения задачи создания летающей лодки с летными данными, превосходящими самолеты ПЛО берегового базирования ее вес должен быть порядка 80…90 т – в 2,3…2,6 раза больше, чем у Бе-12 и в 1,2…1,3 раза больше, чем у Ил-38.

При таком весе можно обеспечить посадку и взлет в открытом море при высоте волны до 2 м.

Эти предварительные расчеты легли в основу технического предложения, которое было пока неофициально представлены руководству МА ВМФ и ВВС как головного заказчика АТ военного назначения.

Считалось, что вероятность получения задания на разработку самолета невысока, и главными приоритетами ОКБ оставалась разработка модификаций самолетов ОКБ «Экран», «Скорость» и «Опыт» Ан-24ФК (Ан-30), А-50 и Ту-142МР, чем был загружен основной состав ОКБ. Неожиданно в конце 1976 г. поступило Техническое задание на разработку противолодочного самолета – амфибии А-40.

В ответ на это ТП совместно с ЦАГИ был проработан ряд альтернативных компоновок самолета и затем на основе выбранного решения был выполнен эскизный проект.

Общие особенности конструкции самолета:

- самолет представляет собой статически устойчивый высокоплан классической аэродинамической схемы с большим удлинением агрегатов, что позволило достичь крейсерского аэродинамического качества 16…17 единиц, сравнимого с самолетами ПЛО берегового базирования;

- высокорасположенное крыло сопрягается с фюзеляжем развитым зализом, который переходит в широкие, выступающие за борта фюзеляжа гондолы с нишами основных опор шасси, такая конструкция улучшает распределение полных поперечных сечений самолета правилу площадей и повышает его устойчивость на воде в условиях бортовой качки;

- на эти же гондолы крепятся установки двигателей (попарно один маршевый и один стартовый с каждой стороны от ПСС);

- самолет представляет собой летающую лодку с высокой мореходностью и полностью убираемым колесным шасси для полетов с аэродромов с бетонным покрытием;

- производство деталей, сборка узлов, агрегатов и всего самолета ведется в единой системе ЭШМ;

- технологическое членение агрегатов предусматривает разбиение их на подсборки низшего уровня, собираемые в своих приспособлениях (стапелях);

- основными конструктивными материалами планера являются дюраль Д16, Д18, Д19 в различных вариантах поставки и термообработки, высокопрочные алюминиевые сплавы В95, алюминиевые литейные сплавы АЛ9, алюминиевые ковочные сплавы АК4 и АК6, титановые сплавы, стали 30ХГСА, 35ХГСЛ и ВНС;

- коррозионная стойкость конструкции обеспечивается электрохимическим и лакокрасочным покрытием, а также полной металлизацией всех узлов планера и систем;

- БРЭО самолета цифро-аналоговое, для связи между его системами с разным принципом работы используются модемы, ОШД, ЦАП и АЦП;

- оборудование и вооружение самолета сведено в системы, а системы – в комплексы целевого и совмещенного назначения.

Силовая установка:

- на самолете установлены два маршевых ТРДД типа Д30КПВ конструкции ОКБ П. Соловьева взлетной тягой по 12000 кгс и два стартовых (разгонных) малогабаритных одновальных ТРД типа РД38К (РД-60) тягой по 3250 кгс (при массе 231 кг каждый, в разных источниках указаны и др. величины тяги для этого двигателя – см. табл. ТТХ) конструкции ОКБ П.А. Колесова, которые включаются кратковременно для сокращения времени и дистанции разбега и начального этапа набора высоты;

- маршевые ТРДД установлены в индивидуальных гондолах малой длины на пилонах над нишами ООШ так, что их воздухозаборники находятся над задней кромкой крыла, и оно полностью закрывает их от попадания воды даже на высокой волне, а сопла удалены от всех других частей самолета и воды, что создает лучшие условия для их работы;

Фото: С.Г. Мороза

- воздухозаборники маршевых ТРДД нерегулируемые с круговым входным сечением и коротким каналом, их центральным телом служат коки вала компрессора ТРДД;

- разгонные двигатели расположены в хвостовых частях пилонов маршевых ТРДД;

- воздухозаборники стартовых ТРД нерегулируемые, расположены на боковых частях гондол и открываются только на время запуска и работы этих двигателей;

- сопла стартовых ТРД нерегулируемые осесимметричные, расположены на концевых частях гондол и открываются только на время запуска и работы этих двигателей;

Фото: en.wikipedia.org

- запуск двигателей осуществляется ВСУ;

- ВСУ обеспечивает запуск двигателей на земле и в полете, а также питание некоторых систем постоянным и переменным током, подачу сжатого воздуха, кондиционирование кабин и отсеков оборудования перед полетом, включая их прогрев или охлаждение до заданной температуры;

- система управления силовой установкой (включая заправку, выработку, технологический и аварийный сливы топлива) электронно-гидромеханическая;

- самолет имеет большой внутренний запас топлива (35000 л, используется топливо Т-1 или ТС-1) и систему дозаправки в полете;

- установка штанги дозаправки в полете на носовой части, она имеет пневматическое управление и унифицирована с самолетом Ту-142;

- заправка самолета автоматизированная централизованная закрытая под давлением, она и технологический слив топлива возможна как на земле, так и на воде.

Крыло:

- крыло самолета со сверхкритическим профилем, большим удлинением и малой стреловидностью спроектировано из условия достижения высокой крейсерской скорости (760 км/ч) при большой продолжительности полета на экономической скорости (370…430 км/ч) и хороших взлетно-посадочных качествах;

- крыло набрано сверхкритическими аэродинамическими профилями, обладающими пониженным волновым сопротивлением и имеющим большую по сравнению с обычными площадь сечения, что позволяет снизить вес крыла при равной прочности и сравнительно малой относительной толщине профиля;

- на виде в плане крыло имеет большое удлинение и малое сужение, что дает высокое аэродинамическое качество на крейсерских, экономических и взлетно-посадочных режимах, а также хорошие срывные характеристики, повышающие безопасность пилотирования;

- крыло состоит из центроплана, двух кессонов СЧК, двух кессонов КЧК, двух законцовок, а также поверхностей механизации и управления;

- кессоны центроплана, СЧК и КЧК имеют силовой набор, состоящий из двух лонжеронов, стенок, нервюр и панелей, состоящих в свою очередь из работающей обшивки и подкрепляющих ее стрингеров;

- относительно стыковки центроплана, СЧК и КЧК сведения противоречивы: в одних источниках указано, что эти агрегаты соединяются фитингами как кессонные конструкции с передачей касательных напряжений по всему контуру стыковых нервюр, в других – ухо-вильчатыми узлами, т.е. слово «кессон» к ним может применяться лишь условно;

- стыки между частями крыла закрываются лентами;

- механизация крыла состоит из закрылков большой площади, повышающих подъемную силу, и предкрылков практически по всему размаху консолей, которые обеспечивают бессрывное обтекание при выпуске закрылков, а также интерцепторов;

- размещенные на концах крыла контейнеры БРЭО и поддерживающие поплавки разгружают его средние и корневую части от действия изгибающего момента и служат противофлаттерными грузами.

Фюзеляж:

- фюзеляж самолета лодочного типа с одним реданом, с большим относительным удлинением и сравнительно малым (как для летающей лодки) отношением высоты к ширине (абсолютная строительная высота по миделю 4,1 м);

- относительная высота редана сравнительно малая – 6,5% (на Бе-12 – 12%);

- до редана гидродинамических килей три, за ним – один;

- сечение фюзеляжа и его строительная высота очень малые, сопоставимые с этими параметрами у сухопутных самолетов ПЛО, а удлинение фюзеляжа вдвое больше, чем у Бе-12, что снижает его аэродинамическое сопротивление;

- носовая часть начинается большим эллипсоидным обтекателем антенны РЛС, который создает ей гораздо лучшие условия работы, чем цилиндрический обтекатель на Бе-12 и улучшает общую обтекаемость самолета;

- КСС фюзеляжа – балочно-стрингерный полумонокок с работающей обшивкой;

- технологически фюзеляж состоит из трех отсеков, стыкуемых продольно – носового, среднего и хвостового;

- НЧФ полностью герметичная (воздухо- и водонепроницаемая), в ней располагаются отсеки БРЭО, кабина экипажа (см. ниже), установка штанги дозаправки топливом в полете, ниша ПОШ и часть общего оборудования самолета;

- в СЧФ (герметичной – водостойкой, но не кондиционируемой) располагаются агрегаты топливной системы, герметичный кондиционируемый отсек вооружения, агрегаты управления самолетом и механизацией крыла, часть общего оборудования самолета;

- отсек вооружения кондиционируемый, имеет герметичные (для воды и воздуха) створки в днище лодки;

- в ХЧФ (герметичной – водостойкой, но не кондиционируемой) располагаются агрегаты топливной системы, агрегаты управления самолетом, часть общего оборудования самолета, системы ПЛО, РТР и РЭБ;

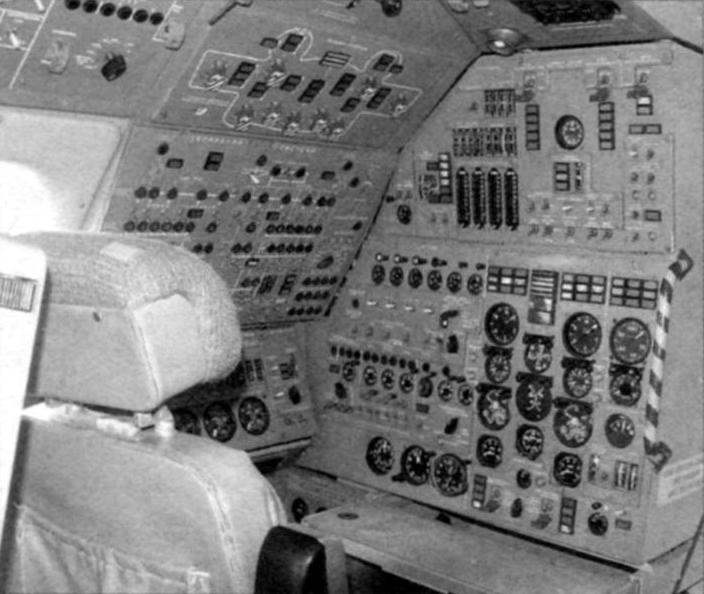

- кабина самолета занимает значительный объем НЧФ и включает рабочие места летчиков, штурманов и оператором систем ПЛО (всего 5 или 6 человек), и имеет значительные площади бытовых помещений и резерв места, что создает комфорт на борту;

- в штатной комплектации самолета ПЛО предусмотрены отсек для отдыха сменных членов экипажа, гардероб (что важно для полетов на малых высотах в удаленные районы, где другая погода), бытовой отсек и туалет;

- зализы и конструктивно объединенные с ними ниши ООШ (правые и левые) представляют собой силовые герметичные надстройки, выступающие за борта фюзеляжа;

- все ниши, люки и др. вырезы в зоне соприкосновения с водой, включая открываемые, герметизируются в полете, но при этом возможен выпуск шасси в воде;

- вход в самолет и выход (в т.ч. аварийный) через боковые двери, возможен как на суше, так и на воде;

- в хвостовой части днища лодки установлен руль направления для руления по воде.

Оперение:

- оперение самолета Т-образное, установлено на ХЧФ;

- оперение состоит из ГО и ВО;

- оперение набрано сверхкритическими профилями;

- ГО самолета имеет стреловидную сужающуюся в плане форму и умеренное отношение, благодаря размещению на стабилизаторе не только удалось отвести его от воздействия воды и струй реактивных двигателей, но и уменьшить потребную площадь при заданной эффективности;

- ГО переставное, состоит из стабилизатора и РВ;

- РВ в свою очередь состоит из двух симметричных половин;

- ВО имеет стреловидную в плане форму и умеренное отношение, его основная верхняя часть сужения не имеет, а корневая (форкиль) наоборот имеет большое, порядка 2 ед., сужение и большую стреловидность по ПК;

- ВО состоит из воздушного киля и РН;

- РН в свою очередь состоит из двух секций – верхней и нижней, на нижней установлен триммер-сервокомпенсатор;

- ВО крепится непосредственно к конструкции фюзеляжа, но технологически представляет собой отдельный агрегат;

- стабилизатор крепится ухо-вильчатыми узлами к килю, стык закрывается обтекателем, в котором размещены элементы системы управления самолетом, блоки и антенны БРЭО.

Система управления самолетом:

- система управления самолетом гидромеханическая, включает независимые каналы тангажа, крена и рыскания;

- самолет имеет два одинаковых поста управления, на которых размещены штурвал, педали, БРУЗ, РУД, и другие рычаги и органы управления, которое возможно с места левого и/или правого летчика раздельно или совместно;

- в систему управления включены цифровая САУ, автономный демпфер рыскания, система предупреждения выхода на опасный режим полета и др. оборудование.

Система управления механизацией крыла:

- система управления механизацией крыла включает два канала – управление закрылками и предкрылками и управление интерцепторами;

- система управления закрылками гидравлическая, включает два подканала – внутренние и внешние закрылки, каждый состоит из гидромотора, карданных валов, шарико-винтовых подъемников и электрической части (управление и сигнализация);

- подъемники (по два на секцию закрылка) установлены в обтекателях под крылом);

- система управления предкрылками гидравлическая состоит из гидромотора, карданных валов, шарико-винтовых и винтовых подъемников и электрической части (управление и сигнализация);

- подъемники (по два на секцию предкрылка) установлены в передней кромке крыла;

- закрылки имеют положения «взлет», «промежуточное» и «посадка»;

- предкрылки имеют положения «взлет» и «посадка»;

- система управления предкрылками имеет 4 подканала (по числу их пар) и работает в режимах управления по крену (совместно со штурвалами), автоматического уменьшения крена при отказе одного двигателя (кратковременное отклонение на стороне отказавшего двигателя), для снижения по крутой глиссаде и тормозной режим;

- система управления механизацией крыла сблокирована с управлением самолетом, силовой установкой и колесным шасси (связи по блокировкам положения органов управления и сигнализации, а в канале управления интерцепторами по крену – следящая связь, все связи – электрические);

- основное управление закрылками и предкрылками – рычагом БРУЗ, интерцепторами – рычагом БРУИ, штурвалами или автоматически (режим АУК), резервное – нажимными переключателями.

Шасси и поддерживающие поплавки:

- самолет имеет полностью убирающееся трехопорное шасси с носовой опорой;

- основная система уборки и выпуска шасси гидравлическая, резервная система (только выпуск) – механическая, после открытия замков убранного положения стойки выходят под своим весом и им же закрывают замки выпущенного положения;

- ООШ имеют пирамидальную силовую схему с подкосом, который одновременно является цилиндром уборки-выпуска;

- на каждой ООШ установлена тележка с четырьмя тормозными колесами и гидравлическим демпфером;

- тормоза колес шасси дисковые с антиюзовой автоматикой;

- ПОШ балочно-подкосного типа, подкос одновременно является цилиндром уборки-выпуска;

- на ПОШ установлен демпфер шимми и МРК, обеспечивающий поворот ее колес на углы ±55 град. от ПСС

- шасси самолета обеспечивает его самостоятельный сход в воду с последующим ее сливом из ниш и уборкой шасси после взлета, а также выпуск шасси в воде и самостоятельный выход на берег по слипу с последующим сливом воды из ниш;

- поддерживающие поплавки размещены на самых концах крыла и разбиты на герметичные отсеки, имея значительный запас плавучести.

Состав оборудования и вооружения: см. табл. в конце раздела.

В апреле 1980 г. вышло Решение ВПК ЦК КПСС о создании в ОКБ ТМЗ самолета-амфибии ПЛО А-40.

12 мая 1982 г. вышло Совместное постановление ЦК КПСС и СМ СССР № 407-111 о разработке и строительстве ТМЗ двух летных и одного статического образцов самолета-амфибии ПЛО А-40.

В середине 1982 г. началось рабочее проектирование самолета А-40.

В 1983 г. была завершена передача в производство КД и ТД на опытные самолеты А-40.

Для отработки основных конструктивных решений, систем и оборудования самолета было сооружено несколько десятков стендов:

- силовой установки и системы пожаротушения (позволял отрабатывать тушение реального пожара);

- топливной системы;

- системы управления;

- системы электроснабжения;

- ПНК «Верба» и др.

В ходе разработки самолета А-40 работниками ТМЗ было оформлено 60 авторских свидетельств на различные изобретения.

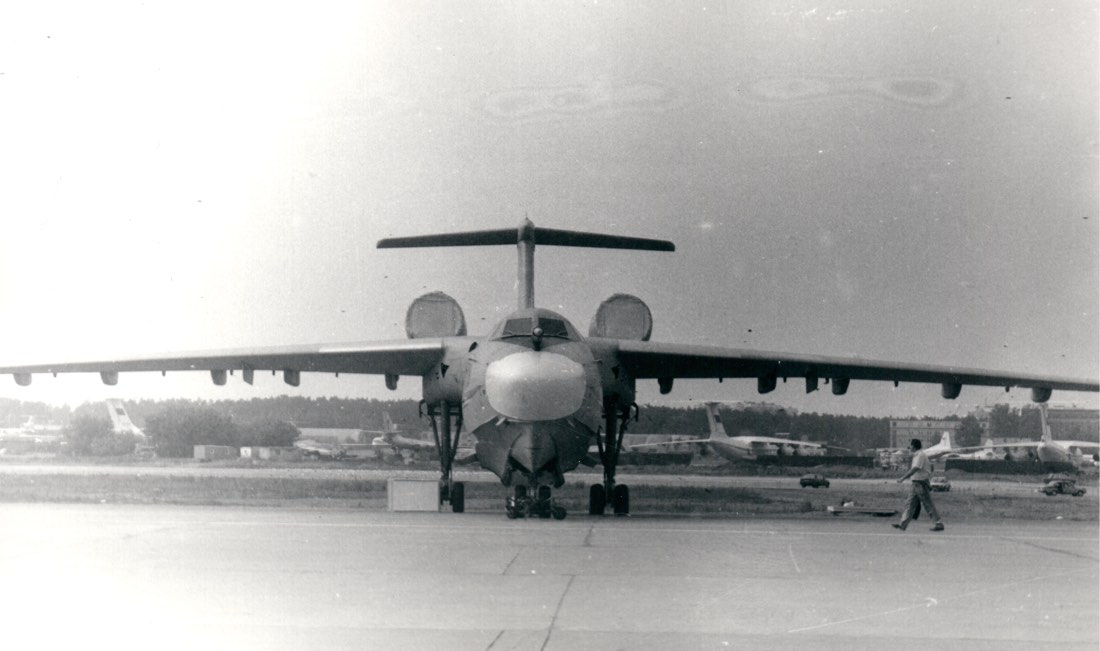

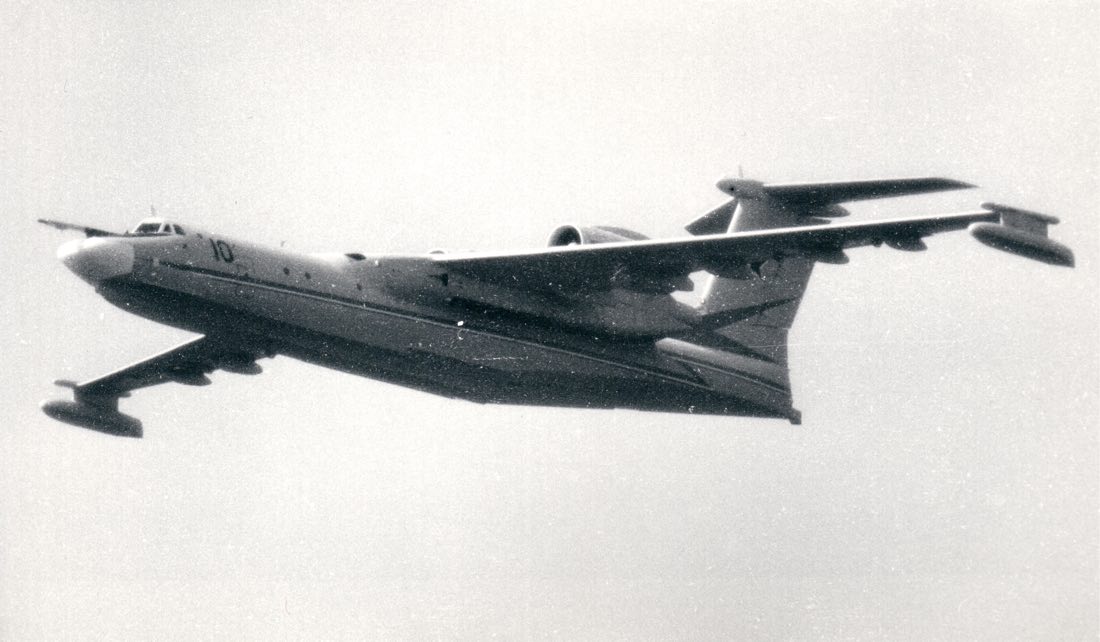

А-40 (изделие «В1», борт № 10) 1-й опытный, противолодочный и многоцелевой морской самолет – амфибия.

Самолет строился опытным производством ТМЗ при участии серийного завода ТМЗД (также – г. Таганрог) и поставщиков ПКИ.

Постройка самолета заняла много времени, т.к. в то время ТМЗ был занят и другими важными темами – работами по самолетам А-50, А-60 и Ту-142МР.

В 1982 г. началось изготовление первых деталей опытных самолетов А-40.

В июне 1983 г. состоялась закладка в стапель первых крупных узлов самолета А-40 – изделие «В1».

9 сентября 1986 г. состоялась выкатка самолета из ЦОС и передача на ЛИК. Самолет был сдан на ЗИ в частичной комплектации без некоторых боевых систем и вооружения, которые были заменены ВГМ и блоками КЗА.

Ведущим летчиком по испытаниям самолета был назначен летчик-испытатель I класса Е.А. Лахмостов.

7 декабря 1986 г. состоялась первая пробежка самолета А-40 (изд. «В1») по ВПП аэродрома ЛИК ТМЗ. Проверялась работа шасси, в т.ч. МРК ПОШ и тормозов, а также канала управления РН. Все системы работали нормально. По завершении работы в тот же день вечером Главный конструктор ТМЗ Константинов убыл в Москву для участия в организации Методического совета МАП для выдачи разрешения на первый полет самолета.

8 декабря 1986 г. были запланированы скоростные пробежки с подъемом ПОШ и оценкой эффективности РВ при этом. Экипаж самолета:

- командир корабля Е.А. Лахмостов;

- 2-й летчик Б.И. Лисак;

- штурман Л.Ф. Кузнецов;

- бортинженер В.А. Чебанов;

- бортрадист Л.В. Твердохлеб;

- бортоператор – ведущий инженер по испытаниям Н.Н. Демонов.

Ответственным руководителем испытаний в этот день в отсутствия Константинова был его зам А.Н. Степанов.

Первые пробежки проводились в сторону Таганрогского залива против ветра, но ветер переменился и направление движения самолета изменили.

Самолет приступил к пробежке с поднятием ПОШ, но вместо остановки в ее конце в 15:59 он выполнил взлет. На скорости 160…170 км/ч самолет слишком энергично, по мнению Лахмостова, поднял нос, уборка РУД и плавная дача РВ от себя эту тенденцию не прекратила и самолет набрал 7…9 м высоты на скорости 200…210 км/ч. Поскольку запаса ВПП на посадку перед собой не было, Лахмостов принял решение продолжить взлет. Он выполнил два круга и нормальную посадку. Полет продолжался 17 мин.

Это было грубым нарушением утвержденной полетной программы, явившимся следствием ошибок экипажа:

- не учета лучших по сравнению с Бе-12 разгонных характеристик самолета;

- не учета того обстоятельства, что при уборке РУД и уменьшении тяги двигателей возникает больший, чем на Бе-12, кабрирующий момент, который надо энергичнее гасить РВ.

Случившееся было расценено как предпосылка к летному происшествию и во избежание дальнейших неприятностей ведущий летчик-испытатель Лахмостов был отправлен на пенсию по возрасту (он был ветеран ТМЗ и участвовал еще в испытаниях Бе-6).

Новым ведущим летчиком-испытателем А-40 был назначен Г.Г. Калюжный.

В апреле 1987 г. экипаж Г.Г. Калюжного выполнил первый полет на самолете А-40 по утвержденной программе ЗИ.

27 июля 1987 г. состоялся первый спуск на воду самолета А-40.

В августе 1987 г. в Таганрогском заливе состоялись первые пробежки самолета А-40 по воде. Они показали незначительную продольную раскачку самолета при приближении скорости к взлетной, что объяснили «экранным эффектом» близости дна на мелководье, где проходили пробежки.

4 ноября 1987 г. в Таганрогском заливе состоялся первый взлет самолета А-40 с воды с посадкой на воду там же. Этот полет показал сильную продольную неустойчивость на больших скоростях в движении по воде. Последующие пробежки на глубокой воде показали, что неустойчивость наблюдается и там и предположение об «экранном эффекте» не верно. Полеты с воды были приостановлены в связи с замерзанием Таганрогоского залива в конце ноября – начале декабря 1987 г.

Зимой 1987 – 1988 гг. конструкторы ОКБ совместно с ЦАГИ провели серию экспериментов в гидроканале, которые показали, что причиной неустойчивости является турбулентный и пульсирующий характер течения воды под днищем лодки в зоне реданов. За реданом установили отражатели (дефлекторы), которые исключили перепады давлений и после ряда их доработок устранили раскачку.

Также в ходе испытаний была изменена установка поддерживающих поплавков – первоначально они крепились над контейнерами РЭБ на самых законцовках крыла, а затем их сместили незначительно к ПСС и установили непосредственно на концевые части консолей.

По результатам ЗИ было установлено, что самолет имеет нормальную устойчивость и управляемость, опасные тенденции в пилотировании отсутствуют, прочность и надежность достаточны, мореходность превышает расчетную – в одном из полетов была выполнена посадка при высоте волны 3,0…3,5 м и скорости ветра 15...18 м/с.

В августе 1990 г. на базе Феодосийского филиала ГК НИИ ВВС начался 1-й этап СГИ (ЛКИ) самолета А-40, посвященный испытаниям ППС. Он завершился в марте 1991 г., при этом была пройдена лишь часть программы, хотя время предварительной отработки самолета было сокращено до предела.

Тем не менее, удалось начать полеты на А-40 экипажей Заказчика.

На 1993 г. был запланирован этап СГИ с отработкой ППС по реальной подводной цели. Но в связи с прекращением финансирования эти испытания проведены не были.

По итогам посещения ТАНТК Министром обороны РФ П. Грачевым 31 мая – 1 июня 1995 г. программы А-40 и А-40М были включены в список первоочередного финансирования, но оно в нужном объеме так и не поступило.

А-40 (изделие «В2», А-42, Бе-42) 2-й опытный, противолодочный и многоцелевой морской самолет – амфибия. Строился в той же кооперации, что и самолет В1, но с небольшим отставанием, что позволяло вносить изменения в конструкцию по результатам постройки и отработки 1-го самолета.

Построен ТМЗ в той же системе кооперации, что и 1-й самолет, но в полной комплектации, но на отдельных этапах испытаний некоторые системы и АВ заменялись КЗА.

30 ноября 1989 г. 2-й опытный самолет А-40 («В2») был закончен по производству и сдан на ЗИ.

Самолет совершил первый полет в конце 1989 г.

Самолет использовался в процессе ЗИ и СГИ, а затем для демонстрационных целей (включая показы на выставках и полеты), а также для различных опытных работ параллельно с машиной «В1».

В дальнейшем самолет использовался как летающая лаборатория – демонстратор перспективных модификаций под общим обозначением А-42 или Б-42.

А-40 (изделие «СИ») 3-й опытный экз. для статических прочностных, частотных и ресурсных испытаний, противолодочный и многоцелевой морской самолет – амфибия.

Строился в той же кооперации, что и самолет В1, но в частичной комплектации (без части ПКИ или с заменой их на ВМГ. Постройка шла с опережением, достаточным для получения заключения о статической прочности самолета до его первого полета.

Cамолет А-40 (Бе-42) серийный

А-40 (Бе-42) серийный производства Таганрогского машиностроительного завода им. Димитрова, противолодочный и многоцелевой морской самолет – амфибия. Передача КД и ТД в производство завершилась формально в 1986 г., но это была опытная документация. Хотя больших изменений в конструкцию самолета вносить по результатам испытаний не требовалось, формально завод не мог работать по этой КД.

В рамках решения об опережающей подготовке производства самолета А-40 на ТМЗД были построены новые цеха, проведены реконструкция и переоснащение некоторых существующих. В началу 1990-х гг. завод был готов к выпуску самолета, получив серийную КД, ТД и ЭТД, но решение о его выпуске было отменено в связи с сокращением финансирования оборонных программ.

По итогам посещения ТАНТК Министром обороны РФ П. Грачевым 31 мая – 1 июня 1995 г. программы А-40 и А-40М были включены в список первоочередного финансирования, но оно в нужном объеме так и не поступило.

Бе-42 «Альбатрос» (А-40) предполагаемый серийный в экспортном исполнении, противолодочный и многоцелевой морской самолет – амфибия. Модификация самолета А-40 была выполнена на рубеже 1990-х гг. и предполагала следующие изменения в комплектации:

- исключены средства обеспечения применения ядерного оружия;

- исключены системы БРЭО, запрещенные к экспорту (например, оборудование системы государственного опознавания «Пароль»), взамен установлены системы, в отношении которых запрета на экспорт нет (новые или варианты существующих);

- обеспечена установка и интеграция систем АО, БРЭО и АВ иностранного производства по желанию заказчика.

В августе 1987 г. в Москве над Тушино самолет А-40 был впервые показан публике как прототип поисково-спасательной амфибии. Он привлек пристальное внимание зарубежных специалистов и о нем написали иностранные СМИ, определив его назначение как морского патрульного и противолодочного самолета.

13 и 14 сентября 1989 г. экипаж в составе командира Б.И. Лисака, второго летчика К.В. Бабича, штурмана М.Г. Андреева, бортинженера В.А. Чебанова, бортрадиста Л.В. Твердохлеба и бортоператора А.Д. Соколова установил первые 14 мировых рекордов ФАИ на самолете А-40 классах гидросамолетов и самолетов-амфибий по высоте полета с грузом и без груза. А всего на этом самолете было установлено 148 мировых рекордов ФАИ.

С 13 по 23 июня 1991 г. самолет был впервые представлен на международной выставке – 39-м Аэрокосмическом салоне в Ле-Бурже во Франции.

Но несмотря на большие усилия по продвижению самолета на внешний рынок заключить контракты на его поставку не удалось. Здесь сыграло свою роль и то обстоятельство, что правительство РФ не желало продавать военную технику в страны, которые были вероятными противниками США.

Проекты самолетов ПЛО А-40М и А-40М

А-40М 2Д-30КПВ проект, противолодочный и многоцелевой морской самолет – амфибия. Проектирование начато ТМЗ –ТАНТК им. Бериева по инициативе руководства предприятия в конце 1980-х гг. как модификации самолета А-40 с новым БРЭО и АВ.

На рубеже 1990-х гг. работы затормозились из-за ограничения финансирования, развала СССР и обвала гособоронзаказа в РФ, но весной 1994 г. были возобновлены в рамках конкурса с самолетом ПЛО берегового базирования Ту-204П.

Самолет А-40 с двигателями II поколения Д-30КПВ проигрывал Ту-204П с ТРДД ПС-90А-204 III поколения и было принято решение о замене силовой установки, что было сделано в проекте А-40П (2-м с таким обозначением).

А-40П (3-й с таким обозначением), А-40М (2-й с таким обозначением), А-42П 2Д-27 проект, противолодочный и многоцелевой морской самолет – амфибия. В связи с необходимостью удовлетворять новым более жестким требованиям в рамках объявленного весной 1994 г. конкурса с самолетом Ту-204П было принято заменить двигатели на обладающие большей экономичностью винто-вентиляторные Д-27 заработки ЗМКБ «Прогресс» (г. Запорожье) взлетной мощностью по 14000 э.л.с.. Разгонные двигатели РД-38К были заменены новыми РД-33АС тягой по 5200 кгс (бесфорсажная короткоресурсная модификация двигателя РД-33 конструкции КБ им. Климова).

При этом пришлось внести дальнейшие значительные изменения в конструкцию:

- полностью изменить конструкцию пилонов (было несколько вариантов, в т.ч. связанных между собой траверсой, имевшей вид «вспомогательного крыла»);

- полностью изменить конструкцию гондол разгонных двигателей, которые имели существенно большие размеры, вес и тягу;

- изменить системы управления, запуска и топливопитания двигателей;

- незначительно увеличить длину фюзеляжа (см. табл. ТТХ, источник 3);

- изменить системы самолета – электрическую, гидравлическую, воздушную, ПОС, ППС, управления самолетом и механизацией крыла.

Взлетный вес, объем и вес топлива значительно увеличены.

Максимальный вес боевой нагрузки был ограничен с 10000 до 8500 кг.

Оборудование самолета было унифицировано с проектом поисково-спасательной амфибии А-42.

Ожидалось увеличение дальности полета в 2 раза (перегоночной – с 5500 до 11000 км) при незначительном снижении скоростей. Благодаря использованию реверса тяги пробег сокращался, но разбег увеличивался.

По итогам посещения ТАНТК Министром обороны РФ П. Грачевым 31 мая – 1 июня 1995 г. программы А-40 и А-40М были включены в список первоочередного финансирования, но оно в нужном объеме так и не поступило.

Самолет построен не был.

А-42ПЭ 2Д-27 проект, противолодочный и многоцелевой морской самолет – амфибия в экспортном исполнении. Для экспорта была предложена модификация самолета А-40П 2Д-27 с отличиями:

- комплектация оборудования и вооружения – по согласованию с заказчиком;

- оборудование из базовой комплектации ПрНК, связи и опознавания установлено в исполнениях, разрешенных к экспорту;

- исключена возможность применения ядерного оружия.

Проект предлагался к экспорту, но заказчиков не было найдено.

Двигатель Д-27 был сертифицирован, и планировался к запуску в серию на заводе «Мотор-Сич» в г. Запорожье, но этого не произошло. С 2014 г. сотрудничество с заводами «Прогресс» (разработчик ВВД Д-27) и «Мотор-Сич» в г. Запорожье прекращено.

Проект транспортно-десантного самолета А-40Д

А-40Д техническое предложение, транспортно-десантный самолет. 31 мая – 1 июня 1995 г. было организовано посещение ТАНТК Министром обороны П. Грачевым, которому среди прочего был показан самолет А-40. Министр поручил разработать на базе амфибии А-40 транспортно-десантный самолет, что было сделано в кратчайшие сроки как минимум до уровня технического предложения. Но финансирования выделено не было и самолет не строился.

Проекты поисково-спасательных и гражданских модификаций самолета А-40

А-40ПС проект, поисково-спасательный самолет. Проектировался по инициативе ТАНТК с конца 1980-х гг., поскольку переоборудование строевых самолетов Бе-12 в вариант Бе-12ПС могло быть лишь временной мерой, т.к. ресурс их был на исходе.

Проект получил сравнительно высокую поддержку, т.к. такой самолет ВМФ был нужен, но в списке приоритетов он был лишь на 4-м месте. Однако после катастрофы АПЛ К278 «Комсомолец» 7 апреля 1989 г., когда не нашлось самолета, способного приводниться у терпящей бедствие подлодки, было решено дать проекту первый приоритет. Но вместе с тем Заказчик потребовал внесения в проект значительных изменений и он был выделен в самостоятельный тип А-42, см. ниже.

А-40П (1-й с таким обозначением) проект, противопожарный самолет. Модификация самолета А-40 для тушения лесных и прочих занимающих большие площади пожаров была выполнена в проекте в 1991 г. Работа выполнялась параллельно с проектом такой же переделки строевых самолетов ПЛО Бе-12, но предполагался выпуск самолета изначально в противопожарном варианте. Это, а также превосходящие качества самого А-40 определили преимущества проекта – самолет на глиссировании мог набирать 25 т воды.

Самолет мог выполнять следующие задачи:

- тушение пожаров сбросом воды;

- сброс специальных средств пожаротушения;

- доставку и высадку посадочным или парашютным способом пожарной команды;

- патрулирование пожароопасных участков продолжительностью до 10 ч с возможностью обнаружения очагов возгорания визуально или с помощью тепловизоров и из обозначения сигнальными средствами.

Для их решения в конструкцию и комплектацию самолета были внесены изменения:

- сняты ППС и все АВ за исключением сигнальных средств;

- установлены емкости для воды с системой их заправки и опорожнения;

- компоновка кабин, конструкция дверей и люков изменена для загрузки и выгрузки пожарного расчета и его техники;

- установлена аппаратура обнаружения средств очагов возгорания;

- изменен сосав средств связи и СПУ;

- изменена электросистема и др.

Самолет не строился.

А-40П (2-й с таким обозначением) проект, пассажирский самолет. Модификация самолета А-40 для нерегулярных авиалиний средней протяженности местах, где нет обычной аэродромной сети была выполнена в проекте в 1994 г. С помощью таких самолетов, например, рассчитывали доставлять вахты на нефтяные и газовые платформы в открытом море.

Для этого в конструкцию и комплектацию самолета были внесены изменения:

- сняты ППС и все АВ за исключением сигнальных средств;

- сделан новый фюзеляж с салоном экономического класса на 105 или 121 место;

- компоновка кабин экипажа была изменена;

- конструкция дверей и люков была изменена;

- установлено необходимое бытовое оборудование и трапы для посадки и высадки пассажиров на воде;

- изменен сосав средств связи и СПУ;

- изменена электросистема.

Самолет проектировался в двух вариантах маршевой силовой установки:

- с отечественными ТРДД Д-30КПВ;

- с импортными ТРДД CFM56-5C4.

Самолет не строился.

А-40ПТ проект, пассажирско-транспортный самолет. Модификация пассажирского самолета А-40П с конвертируемым салоном для перевозки пассажиров и / или гражданских грузов.

Салон имел съемные перегородки для разделения грузового и пассажирского отсеков.

Не строился.

А-40 модернизированный, самолет МЧС. 19 мая 2018 г. Генеральный директор - Генеральный конструктор ТАНТК им. Г. М. Бериева Юрий Грудинин заявил, что ведется работа по возобновлению подготовки серийного производства самолета А-40 на базе проекта А-40П (1-й с таким обозначением) для МЧС с отличиями от базовой комплектации:

- установлены новые маршевые ТРД ПД-14 (и вероятно исключены разгонные ТРД РД-38К, выпуск которых прекращен, или замены новыми, разрабатываемыми для перспективного морского истребителя-штурмовика укороченного взлета и вертикальной посадки);

- установлена новая система управления силовой установкой – цифровая с полной ответственностью (FADEC), объединенная с основной системой управления самолетом;

- установлена новая основная системой управления самолетом;

- установлено новое приборное оборудование – «стеклянная кабина»;

- из конструкции исключены ПКИ нероссийского производства и др.

Самолет будет выполнять те же задачи, что и Бе-200, но с большей эффективностью и на больший радиус действия.

Общая оценка самолета А-40

Самолет А-40 на время своего создания был крупнейшей и наиболее эффективной реактивной летающей лодкой – амфибией в мире. По соотношению радиуса действия, грузоподъемности, крейсерской скорости и мореходности он на 2019 г. все еще не имел себе равных.

Конструкция и оборудование самолета А-40 не содержали дефектов, препятствовавших их серийному выпуску и нормальной строевой эксплуатации.

Но из-за срыва финансирования, явившегося следствием политики свертывания оборонных программ, проводившейся в 1990-е гг. правительством РФ, испытания самолета в полном объеме завершены не были и его серийный выпуск, в подготовку которого были уже вложены значительные средства, так и не начался.

Самолет имеет значительный экспортный потенциал, но он не был использован по причинам, не связанным с самолетом и комплексом его систем и вооружения.

Боевой и экономический потенциал самолета А-40 в военных и гражданских вариантах, а также созданных на его базе проектов А-42 и А-44 остается на достаточно высоком уровне и возможно проект будет возобновлен. Самолет все еще представляет значительный интерес для военной, специальной и коммерческой авиации как РФ, так и многих других стран.

Опыт разработки самолета А-40 использован для создания реактивной летающей лодки – амфибии Бе-200, которая серийно выпускается для Авиации МЧС РФ.

6 сентября 2018 г. накануне специализированной выставки по морской авиации «Гидроавиасалон-2018» в Геленджике была опубликована информация о возобновлении подготовки серийного производства самолета А-40 (Бе-42), однако с тех пор пока новых данных о ходе этой программы нет, за исключением возможной замены маршевых двигателей ПС-90А на новые ПД-14 (или нового двигателя на его основе) и отказа от стартовых ТРД РД-38К, которые сняты с серийного производства.

Подробные тактико-технические данные самолета смотрите в таблице ТТХ А-40

Состав оборудования самолета в основном и экспортном противолодочных вариантах смотрите в таблице БРЭО и АВ А-40

Некоторые варианты вооружения самолета в основном и экспортном противолодочных вариантах смотрите в таблице Подвеска А-40

Смысл использованных в статье и таблицах определений, понятий и сокращений можно узнать, открыв наш краткий словарь по авиации и ракетной технике

Список использованных источников:

- Авиационные, ракетные, морские и промышленные двигатели. 1944 – 2000. Справочник. М., «АКС-Конверсалт», - 2001 г.

- Багратинов В.А. Крылья России. М., ЭКСМО, - 2005 г.

- ГОСТ 4401-81. Атмосфера стандартная. Параметры

- ГОСТ 10227-80. Топлива для реактивных двигателей

- ГОСТ 20058-74. Аппараты летательные. Механика полета в атмосфере. Термины, определения и буквенные обозначения

- ГОСТ 21896 77. Фюзеляж, крылья и оперение самолетов и вертолетов. Термины и определения

- ГОСТ 22448‑77. Системы управления полетом самолета (вертолета). Термины и определения

- ГОСТ 22833‑77. Характеристики самолетов геометрические. Термины и определения

- Емельянов С.Н., Заблотский А.Н., Сальников А.И. История авиастроения в Таганроге. М., ООО "Рекламное Агентство АлексВ", - 2012 г.

- Butowski P. Lotnictwo wojskowe Rosji. 2. Warszawa, Lampart, - 1995

- http://www.beriev.com/rus/A-42PE/A-42PE.html

- https://modelist-konstruktor.com/aviacziya/rukotvornaya-pticza-lalbatrosr