Первое послевоенное поколение советских реактивных снарядов

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) прекрасно себя зарекомендовали в ходе многочисленных сражений Второй мировой войны. Системы подобного типа находились в арсеналах как СССР — знаменитые «Катюши» — и его союзников, так и фашистской Германии — «Nebelwerfergranate», которые советские бойцы прозвали «Ванюшами». Поэтому не удивительно, что и после окончания войны в СССР были продолжены работы по совершенствованию этого грозного оружия.

Так, уже 13 мая 1946 года вышло Постановление Совета Министров СССР (№1017-419), в соответствии с которым ответственность по разработке и производству реактивных снарядов (РС) с пороховыми двигателями возлагалась на Министерство сельскохозяйственного машиностроения (пусть читателя не вводит в заблуждение такое «мирное» название — в соответствии с более ранним Постановлением Совнаркома от 7 января 1946 года в порядке своеобразной «демобилизации» наименований государственных органов таким образом был переименован Наркомат боеприпасов). В соответствие с этим постановлением в Министерстве сельскохозяйственного машиностроения создавались:

- научно-исследовательский институт пороховых реактивных снарядов на базе ГЦКБ-1 (переименованный несколько позднее в НИИ-1),

- конструкторское бюро на базе филиала №2 НИИ-1 Минавиапрома (получившее наименование КБ-2 Минсельхозмаша)

- научно-исследовательский полигон реактивных снарядов на базе Софринского полигона.

Совершенствование реактивных снарядов предусматривалось в двух основных направлениях — повышение их дальности и улучшение точности.

В НИИ-1 основное внимание было уделено первому направлению — созданию нового дальнобойного реактивного снаряда с дальностью 20-25 км (вдвое большей по сравнению со снарядом М-13ДД военных лет), которое велось под руководством Н.А. Жукова (интересно, что Жуков, перейдя за год до начала войны в ГСКБ-47 и достигнув здесь должности начальника отдела, получил диплом о высшем образовании только в 1945 году).

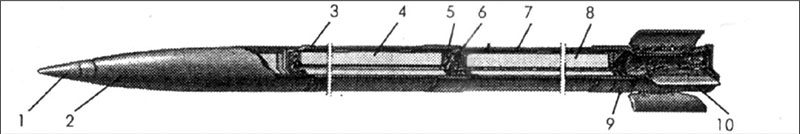

Работы над дальнобойным оперенным снарядом, по своей аэродинамической схеме аналогичным снарядам «Катюш», начались еще в 1945 году в соответствие с тактико-техническими требованиями (ТТТ) Главного артиллерийского управления (ГАУ). Этот снаряд получил обозначение ДРСП-1 («дальнобойный реактивный снаряд пороховой -1»), он же «Шторм-1», и должен был соответствовать следующим характеристикам: максимальная дальность 20-25 км, стартовый вес — не более 300 кг, при весе взрывчатого вещества фугасной боевой части не менее 30 кг, кучность стрельбы — не хуже 1/100 дальности. Длина снаряда не должна была превышать 3,5 м, а размах оперения -2-2,5 диаметров корпуса. Боевое применение должно было обеспечиваться в температурном диапазоне от -40 до +40°С, интересно, что предусматривалось его использование и в особо холодных (от -60 до +25°С), а также особо жарких (от -20 до +60°С) условиях, для чего предусматривалось оснащение снаряда специальными вариантами двигателей.

Реактивные снаряды «Катюш» военных лет наряду с несомненными достоинствами имели недостаточную точность, которая при сопоставимой дальности в четыре-пять раз уступала ствольной артиллерии. Основной причиной такого большого разброса точек попадания реактивных снарядов были «технологические возмущения» при работе их порохового двигателя. Эти «технологические возмущения» связаны со следующим — в реальности сопло хоть немного, но не совпадает по расположению своего центра и направлению продольной оси с главной продольной осью инерции ракеты. Кроме того, и центр масс снаряда не лежит точно на его продольной оси. Прохождение вектора тяги на некотором расстоянии от центра масс (эту величину называют эксцентриситетом) создает возмущающий момент, стремящийся развернуть ракету, уводя ее от заданного направления. После схода оперенного снаряда с направляющих пусковой установки (ПУ) развороту под действием этого возмущающего момента препятствует стабилизирующий момент от аэродинамических сил, равнодействующая которых (при достаточных размерах оперенья) приложена позади центра масс ракеты. Величина аэродинамической силы изменяется пропорционально скоростному напору (произведению плотности воздуха на квадрат скорости набегающего потока). Сразу после схода ракеты с направляющих ПУ стабилизирующий момент еще не обеспечивает эффективного противодействия возмущениям от эксцентриситета тяги работающего двигателя (он в сто раз меньше значения этой величины в конце разгонного участка). Увеличение «дульной скорости» за счет удлинения направляющих ограничивается компоновочными решениями по пусковой установке, размещенной на автомобильном шасси. Отклонения, полученные в начале разгонного участка, придают изначально неверное направление последующего полета ракеты и больше всего влияют на точность стрельбы.

Поэтому еще во время войны в реактивных снарядах М-13УК и М-31УК попытались уменьшить влияние эксцентриситета и перекоса вектора тяги за счет проворота РС вокруг продольной оси. При этом «технологические возмущения» действовали попеременно в противоположных направлениях, и их суммарное воздействие усреднялось до относительно небольшой величины. Для создания закручивающего реактивного момента на снаряде М-13УК в камере просверлили 12 небольших косо-направленных отверстий, а на М-31УК — четыре радиальных отверстия, через которые продукты сгорания поступали в Г-образные газоходы. Таким образом, в этой схеме часть продуктов сгорания твердотопливного двигателя расходовалась на проворот ракеты вокруг продольной оси, а не на ее разгон. За счет этого удалось снизить боковое рассеяние ракет в два раза, но ценой этого стало уменьшение максимальной дальности на 10%. Однако дальнейшему уменьшению рассеяния мешала прямолинейная (планочная) направляющая пусковой установки, препятствовавшая провороту снаряда до момента его отрыва от ПУ. Бывали случаи, когда снаряды М-13УК и М-31УК во время старта даже ломали эти довольно солидные металлические конструкции.

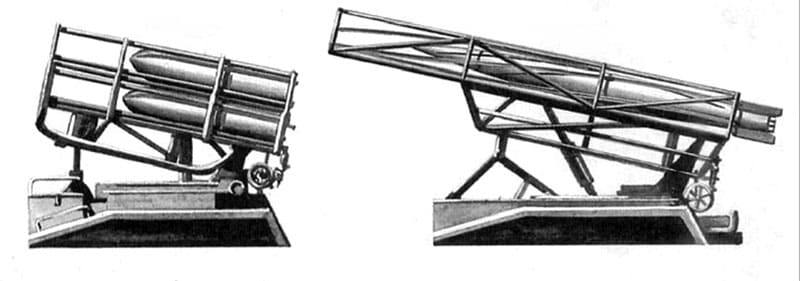

Поэтому при разработке нового реактивного снаряда ДРСП-1 был реализован более рациональный способ обеспечения проворота — шесть из семи сопел получили наклон в 50 , при такой схеме потери тяги не превышали 0,4%. Это позволяло осуществить быстрое вращение без существенных потерь скорости, свойственных снарядам М-13УК и М31УК. Кроме того, реактивные снаряды ДРСП-1 запускались со специальных спиральных направляющих, закрепленных на ферменной конструкции — своеобразного подобия нарезного артиллерийского пушечного ствола. Для обеспечения начального проворота реактивного снаряда во время движения по такой спиральной направляющей на центрирующем утолщении его корпуса устанавливался специальный ведущий штифт.

Первоначально для запуска РС предусматривались развитые направляющие, длина которых равнялась 6 м. Однако исходя из заданного размещения пусковой установки с 4 реактивными снарядами на шасси автомобиля ЗиС-151, их длину пришлось уменьшить до 4,5 м. Но на этом «обрезание» направляющих не закончилось — в ходе Госиспытаний ГАУ потребовало обеспечить вписываемость пусковой установки в габарит «О» (для железнодорожной транспортировки), что привело к сокращению длины направляющих до 3,16 м.

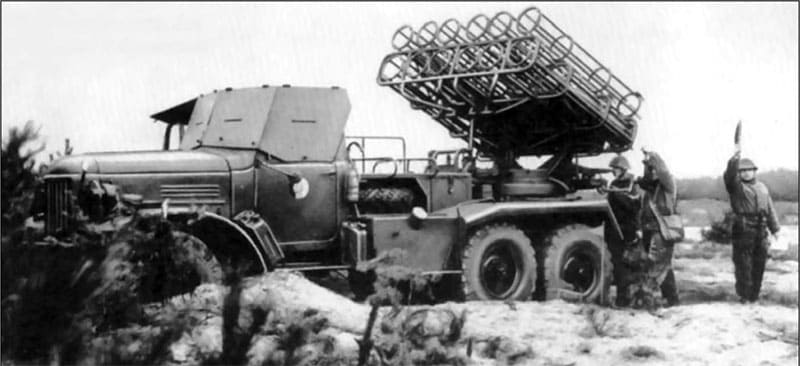

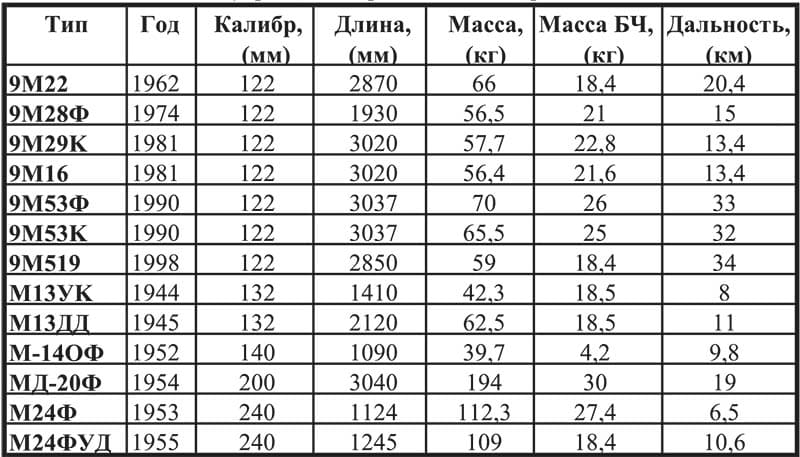

В октябре 1951 года 600 снарядов ДРСП-1 было поставлено на полигон для Государственных испытаний, которые успешно завершились в декабре того же года. В следующем году (Постановлением №4965-1236 от 22 ноября 1952 года) реактивный снаряд ДРСП-1 калибра 200 мм был принят на вооружение под наименованием МД-20Ф совместно с боевой машиной МД-20. Четыре направляющие для реактивных снарядов устанавливались в один ярус на боевой машине БМД-20 (8У33) на шасси автомобиля ЗиС-151.

В первые послевоенные годы работы над новыми реактивными снарядами также начались и в КБ-2 Минсельхозмаша (непосредственном преемнике разработчиков «Катюш»). Разрабатываемые здесь снаряды М-13А и М-31А первоначально задумывались как очередная модернизация снарядов «Катюш» М-13 и М-31. Однако в итоге эти разработки оказались системами, по принципиальной схеме и способу стабилизации имевшими больше общего с немецкими реактивными системами залпового огня, чем с советскими «Катюшами».

Немцы использовали для стабилизации своих турбореактивных снарядов тот же принцип, который обеспечивает устойчивый полет снарядов нарезной ствольной артиллерии — вращение. При полете турбореактивного снаряда возмущающие аэродинамические силы, приложенные впереди его центра масс — на его конической или оживальной (описанной дугой окружности) головной части, — не могут его опрокинуть из-за действия гироскопического момента (проявление известного закона сохранения момента количества движения). В результате действия аэродинамических сил и гироскопического момента ось снаряда начинала совершать так называемое прецессионное движение, наподобие биения оси детской игрушки — «волчка» — перед его падением. При правильно подобранной скорости вращения прецессия совершалась с небольшими отклонениями от вектора скорости снаряда. Но для такой стабилизации требовалась очень высокая скорость вращения — тысячи или десятки тысяч оборотов в минуту, — почти в тысячу раз быстрее скорости проворота оперенных РС. Для придания столь быстрого вращения на турбореактивных РС вместо одного центрального сопла устанавливался многосопловой блок. Каждое из сопл было направлено под углом к плоскости, проходящей через продольную ось ракеты, что и создавало закручивающий момент при осевой составляющей тяги, практически не уступающей тяге осесимметричного сопла. Из-за схожести такого многосоплового блока с турбиной, такие ракеты получили и название турбореактивных снарядов (ТРС). Но с турбореактивными двигателями, применяемыми в авиации, они, кроме наименования, не имели ничего общего.

Кроме того, турбореактивные снаряды должны иметь малое отношение длины к калибру (удлинение — до 5,5, это примерно соответствует обычным снарядам ствольной артиллерии), что вызвано необходимостью максимального увеличения момента количества движения за счет отнесения масс от продольной оси. Конечно, такие пропорции увеличивали аэродинамическое сопротивление и поперечные габариты ракеты, но благодаря отсутствию на ракете громоздких стабилизаторов позволяли плотно скомпоновать на ПУ пакет направляющих, что в свою очередь упрощало хранение и транспортировку РС и способствовало удобству обращения с ними.

До окончания Второй мировой войны в СССР практически не велось работ по созданию турбореактивных снарядов. Однако победное завершение войны и возможность ознакомления с трофейной техникой вызвало интерес к подобным конструкциям. Немецкий 210-мм осколочнофугасный турбореактивный снаряд, при близкой к отечественному снаряду М-31УК стартовой массе, имел вдвое большую дальность (9,5 против 4 км) при несколько лучшей кучности. Поэтому применение турбореактивной схемы представлялось вполне оправданной для мощного фугасного снаряда, боевая часть которого для эффективного фугасного действия должна иметь малое удлинение.

В апреле 1948 года вышло правительственное Постановление о создании для замены реактивной системы М-31 турбореактивного снаряда М-31А/ТРС-24 (в калибре 240 мм), с дальностью 6-7 км, при кучности не хуже 1/100 и эффективности боевой части не меньшей, чем у М-31. Работы по этой теме развернулись в КБ-2 под руководством Н.П.Горбачева, участвовавшего ранее в создании М-13 и М-31.

При разработке системы было испытано несколько вариантов конструкции реактивного снаряда и рецептур порохов. Число отстрелянных ТРС превысило полторы тысячи, прожженных на стенде двигателей — 600. В июне 1949 года были начаты государственные, а в августе — войсковые испытания. После их успешного завершения 22 марта 1951 года Постановлением правительства № 875-441 реактивный снаряд М-24Ф (такое название получил ТРС-24) и боевая машина БМ-24 (8У31) на базе грузовика повышенной проходимости ЗиС-151 были приняты на вооружение.

Еще до завершения работ по М-24Ф Постановлением от 14 апреля 1948 года было задано создание варианта фугасного ТРС увеличенной дальности — М-24ФУД (0-44ФУД) «Сурок» со сроком выхода на заводские испытания — I квартал 1952 года. Для М-24ФУД предусматривалась максимальная дальность 10-11км при рассеивании по дальности 1/150, и в боковом направлении — 1/100 от дальности стрельбы. Новый ТРС должен был быть не тяжелее М-24Ф, при этом для увеличения дальности допускалось снижение веса взрывчатого вещества с 27 до 18 кг при увеличении размеров двигателя ТРС.

Уже в 1951 году провели 130 отстрелов ТРС увеличенной дальности и 150 огневых стендовых испытаний их двигателей. В следующем году начались заводские испытания, однако доводка снаряда затянулась, и на вооружение ТРС был принят приказом Министра обороны №00240 только 31 декабря 1955 года.

Работы по ракетным турбореактивным снарядам меньшего калибра — М-13А, начатые практически одновременно с М-31А, затянулись и были завершены в более поздние сроки. В целом было проработано восемь вариантов конструкции снаряда и по шесть вариантов конструкции и рецептур порохового заряда.

Госиспытания турбореактивных М-13А были проведены только в декабре 1951 года и закончились с положительными результатами. Во втором квартале 1952 года успешно прошли войсковые испытания, для которых было поставлено полторы тысячи ТРС. 25 ноября 1952 года Постановлением №4964-1235 новый турбореактивный снаряд был принят на вооружение под наименованием М-14ОФ (М-14 осколочно-фугасный).

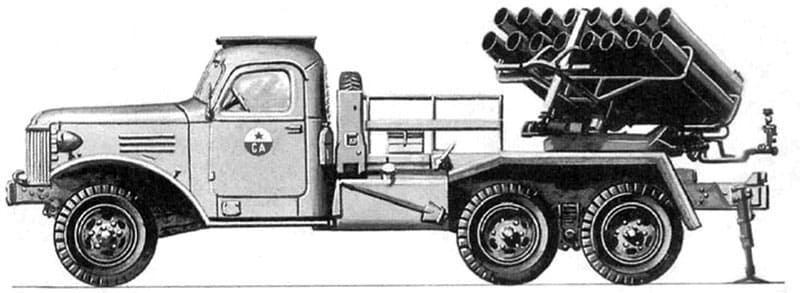

Как уже упоминалось, турбореактивные снаряды М-24Ф применялись с боевых машин БМ-24 (8У31) на шасси автомобиля ЗиС-151, которые имели двенадцать направляющих. Снаряды М-14ОФ — с боевых машин БМ-14 (8У32) на шасси автомобиля ЗиС-151 с шестнадцатью направляющими и БМ-14-17 (8У36) на шасси автомобиля ГАЗ-63 с семнадцатью направляющими. В отличие от «Катюш» пакет направляющих можно было поворачивать на угол до 70° по обе стороны от оси машины. Регулирование дальности достигалось поворотом пакета направляющих на различные углы возвышения до 50°. В дальнейшем для повышения точности при стрельбе на малые и средние дальности на головную часть ТРС стали устанавливать уменьшающие скорость тормозные кольца, что позволило использовать менее настильные траектории.

Турбореактивные снаряды М-14ОФ по стартовой массе и массе боевой части были близки к М-13, а М-24Ф — к более крупному оперенному реактивному снаряду времен Великой Отечественной войны — М-31. При этом новые реактивные снаряды имели почти на треть увеличенную максимальную дальность пусков, а их отклонение в боковом направлении уменьшилось более чем вдвое. Рассеивание по дальности осталось примерно прежним, но эта величина зависела в основном от разбросов параметров работы порохового двигателя и массовых характеристик снаряда, а способ стабилизации влиял на нее в меньшей мере.

Опыт разработки и эксплуатации ТРС показал, что они обладают высокой боевой эффективностью, безопасностью и удобством в обращении, и вполне конкурентоспособны по сравнению к оперенными РС при дальностях до 15 км. Однако надежды на значительное уменьшение углового рассеивания в отношении ТРС не оправдались. Отклонения по дальности не удалось уменьшить до величин менее 1/100, в боковом направлении — 1/200, т.е. до уровня близкого к МД-20Ф. Причина была в том, что не удалось обеспечить статическую и динамическую сбалансированность ТРС. Сказывались также недостаточно аккуратная технология изготовления корпусов и применение свободно уложенных многошашечных пороховых зарядов. Недостаточной была и жесткость пусковых систем — люфты в механизмах наведения пакетов направляющих приводили к нежелательным колебаниям, особенно при залповых пусках.

Таким образом, по опыту разработки первого послевоенного поколения неуправляемых реактивных снарядов для систем залпового огня были подтверждены уже известные сравнительные достоинства и недостатки оперенных и турбореактивных снарядов. Оперенные РС были более предпочтительны для создания дальнобойных систем, за счет организации проворота для них обеспечивалась точность, близкая к лучшим образцам ТРС, но громоздкое оперение в сочетании с применением спиральной направляющей не позволяло разместить на автомобильном шасси боекомплект, соизмеримый с РСЗО, использующим турбореактивные снаряды. Напомним, что одно и то же шасси — ЗиС-151 — в варианте боевой машины БМД-20 несло всего четыре оперенных снаряда МД-20, а в варианте боевой машины БМ-24 на нем же удалось разместить двенадцать турбореактивных снарядов М-24Ф.

Теоретически указанный недостаток снимался в случае применения раскрываемых в полете стабилизаторов, до пуска не выступающих за диаметр снаряда. Однако создание таких стабилизаторов, так же как изготовление корпусов ракетных двигателей большого удлинения представляло собой достаточно сложную конструкторскую и технологическую задачу.

Рождение «Града»

История второго поколения советских РСЗО начинается в середине 50-х годов, когда потребовалось создать дивизионную систему залпового огня с дальностью стрельбы не менее 20 км, предназначенную для поражения живой силы и небронированной техники в ближайшей тактической глубине обороны противника. К этому времени НИИ-1 (в настоящее время — ГП «Московский институт теплотехники») постепенно отошел от разработки небольших неуправляемых ракет для систем залпового огня и с 1961 года сосредоточил усилия на создании управляемых ракет на твердом топливе оперативно-тактического назначения, а КБ-2 было преобразовано в ГС НИИ-642, основной задачей которого стало создание противокорабельных авиационных управляемых ракет семейства «Щука», а также самонаводящихся и управляемых бомб. Поэтому работы по созданию новой реактивной системы залпового огня были поручены НИИ-147 (НИИ-147 часто менял названия; последнее название — Государственное научно-производственное предприятие «Сплав» — было ему присвоено в 1992 году), который в то время возглавлял А.Н. Ганичев. НИИ-147 был организован в июле 1947 года в Туле и первоначально занимался разработкой технологии изготовления гильз для ствольной артиллерии, которые производились здесь же в Туле, на заводе «Штамп».

В инициативном порядке работы над реактивными снарядами были начаты НИИ-147 еще в 1957 году. Спустя два года их проведение было поддержано приказом Председателя госкомитета по оборонной технике от 24 февраля 1959 года. А 30 мая 1960 года вышло Постановление Совета Министров №578-236 о начале работ по полевой дивизионной реактивной системе «Град». Основные пожелания заказчика были сведены в тактико-технических требованиях №0010044, утвержденных 10 октября 1960 года.

В соответствии с этими документами головным исполнителем системы «Град» в целом и реактивного снаряда М-21ОФ было назначено НИИ-147; пусковую установку делало СКБ-203; твердотопливные заряды — НИИ-6; снаряжение боевых частей — ГСКБ-47.

Предполагалось спроектировать новый снаряд со смешанной системой стабилизации. Он стабилизировался бы как хвостовым оперением, так и вращением. Хотя вращение происходило с небольшой скоростью, составлявшей всего десятки оборотов в секунду, и не создавало достаточного гироскопического эффекта, тем не менее, оно бы компенсировало отклонение силы тяги двигателя, что исключало важнейшую причину рассеивания снарядов. Используя по предложению Ганичева для изготовления корпусов РС высокопроизводительную технологию раскатки и вытяжки стальных труб, уже отработанную в НИИ-147 для гильз ствольной артиллерии, а не традиционную обработку резанием из стальной болванки, удалось получить корпус снаряда с рекордной величиной удлинения — более 23. Благодаря этому при сохранении небольшого калибра можно было установить твердотопливный двигатель значительной длины и получить большую дальность полета.

В процессе разработки эскизного проекта снаряда и пусковой установки разработчики рассматривали несколько вариантов конструкции элементов стабилизации и соответственно конструкции пусковых направляющих. Это должны были быть либо постоянно жестко закрепленное на корпусе хвостовое оперение и каркасные направляющие, либо раскрывающееся при выходе с направляющих хвостовое оперение и трубчатые направляющие.

Считалось, что при раскрывающихся аэродинамических направляющих стабилизация полета будет хуже из-за неизбежных зазоров в их шарнирах. Это вызывало бы вибрацию стабилизаторов в полете и снижение общей надежности реактивного снаряда. Жестко закрепленные стабилизаторы не имели подобных недостатков, однако направляющие для них занимали гораздо больше места (по сравнению с трубчатыми направляющими для снарядов со складывающимися стабилизаторами), и разместить их на боевой машине удавалось в меньшем количестве. Поэтому для экспериментальной проверки влияния конструкции стабилизаторов на точность РС были изготовлены макетные образцы обоих типов снарядов, а на базе машины М-14 — два варианта направляющих. Результаты контрольных стрельб, проведенных на нижнетагильском полигоне «Старатель», не выявили особых преимуществ снарядов с жестко закрепленными стабилизаторами. В результате из-за явных компоновочных преимуществ в реактивном снаряде «Град» впервые на отечественных реактивных снарядах систем залпового огня было применено раскрываемое при старте оперение из четырех изогнутых лопастей, в сложенном положении (они закреплялись специальным кольцом) плотно прилегающих к цилиндрической поверхности хвостового отсека и не выходящих за габариты снаряда. В результате А.Н. Ганичеву удалось получить очень компактную ракету, хорошо вписывающуюся в трубчатую направляющую со спиральным желобом для первоначальной закрутки ракеты. В полете стабилизация снаряда обеспечивалась как с помощью стабилизатора, так и за счет вращения снаряда вокруг его продольной оси. Начальное вращение, полученное в результате взаимодействия ведущего штифта снаряда и винтового П-образного паза направляющей, поддерживается в полете с помощью лопастей стабилизатора, расположенных под углом 1° к продольной оси снаряда. Такая система стабилизации оказалась близкой к оптимальной. В сочетании с мощным двигателем из одношашечного толстосводного порохового заряда удалось достичь заданной дальности стрельбы — 20 км. Кстати, в 1963 году, когда эти снаряды начали поступать на вооружение, такой дальности не имели даже 122-мм пушки!

Таким образом, коллективу конструкторов под руководством А.Н. Ганичева удалось при большом удлинении оперенного реактивного снаряда по поперечным габаритам не выйти за пределы диаметра его корпуса, что ранее удавалось только в реактивных снарядах турбореактивной конструкции. То есть им удалось удачно совместить достоинства обеих основных схем стабилизации, применявшихся в реактивных системах залпового огня.

Благодаря плотной компоновке снаряда, в свердловском СКБ-203, руководителем которого в то время был А.И. Яскин, удалось спроектировать и изготовить компактную пусковую установку с трубчатыми направляющими внутренним диаметром всего 122 мм.

В качестве шасси для боевой машины системы «Град», получившей обозначение БМ-21 (индекс ГРАУ: 2Б5), был выбран новейший на то время автомобиль повышенной проходимости «Урал»-375. Автомобиль был заказан Минобороны СССР и для повышения проходимости имел три моста, все они были ведущими. Первоначально крыша машины была брезентовой. Для боевой машины РСЗО требовалась металлическая крыша. Поэтому СКБ-203 обратилось на Уральский автомобильный завод — УралАЗ (город Миас) с предложением о создании для автомобиля цельнометаллической кабины. Грузоподъемность «Урал»-375 позволила разместить на нем пакет из 40 направляющих, в то время как, например, на боевой машине БМ-24 направляющих было всего 12, а на БМ-13 — 16. Соответственно возрос и вес одного залпа установки. Нужно отметить, что конструктивно боевая машина БМ-21 отличалась от своих предшественниц и значительно более современной и продуманной компоновкой — большинство механизмов наведения было укрыто под кожухами люльки и поворотного основания. Наряду с более эстетичным видом это обеспечивало большую надежность устройств и агрегатов при эксплуатации. В проекте основания установки БМ-21 использовались все решения, отработанные при создании ПУ 9П12 ЗРК «Куб», — форма и конструкция коробки, сваренной из стальных листов. Для ускорения операций по развертыванию на боевых позициях и свертыванию вместо обычного вывешивания боевой машины на домкратах для повышения устойчивости при пуске реактивных снарядов предусматривалось отключение подрессоривания задних мостов.

В 1960 году в СКБ-203 с Уральского автомобильного завода был доставлен один из первых опытных образцов автомобиля «Урал»-375 (еще с брезентовым верхом кабины), а к январю 1961 года на его базе был изготовлен первый макетный образец реактивной системы. На ней установили выключатели подрессоривания всей задней тележки (на втором и третьем ведущем мосту), а артиллерийская часть имела четырехточечное крепление.

Огневые стендовые испытания двигателей реактивных снарядов начались уже в 1960 году. В конце 1961 года были изготовлены две опытные боевые машины БМ-21, тогда же они прошли заводские испытания.

В декабре 1961 года ГРАУ было представлено две боевые машины и 500 реактивных снарядов. Государственные полигонные испытания РСЗО «Град» начались 1 марта 1962 года на артиллерийском полигоне Ржевка под Ленинградом. В марте-мае опытные БМ-21 прошли государственные полигонные и войсковые испытания. На них было запланировано произвести 663 выстрела РС и машинам совершить пробег в 10 000 км. Опытная машина тогда еще под индексом 2Б5 прошла 3380 км, на ней произошла поломка лонжерона шасси. Испытания приостановили, вскоре были доставлены новые шасси. На этих машинах также были поломки, в том числе появились прогибы заднего и среднего мостов, произошел изгиб карданного вала. В связи с этим на УралАЗе были проведены работы по усилению задних мостов, а для изготовления лонжеронов рамы использовали легированный прокат. С другой стороны, стрельбы показали, что для стабильности при стрельбе вполне достаточно выключателя рессор только на третьем ведущем мосту. Отказ от выключателей рессор на втором мосту упростил и повысил надежность установки, притом, что кучность и точность стрельбы практически не изменились. В целом результаты государственных испытаний были положительными, и РСЗО «Град» была рекомендована к принятию на вооружение. Это и было оформлено Постановлением Совета Министров №372-130 от 28 марта 1963 года. В том же году РСЗО была продемонстрирована в Кубинке председателю Совмина Н.С. Хрущеву.

Постановлением СМ СССР от 29 января 1964 года №98-32 «Град» был запущен в серийное производство. Серийный выпуск боевых машин БМ-21 был освоен в 1964 году на Пермском машиностроительном заводе им. В.И. Ленина (завод №172). Уже на ноябрьском военном параде 1964 года первые серийные БМ-21 прошли по Красной площади. Изза производственных проблем на Пермском машиностроительном заводе они были некомплектны — отсутствовал электропривод артиллерийской части.

К концу 60-х годов в войсках уже были сотни боевых машин. Только в 1970 году было изготовлено 646 БМ-21, в 1971 году — 497 (из них 124 — на экспорт), в первом полугодии 1972 года — 255 (60 — на экспорт). До последнего времени было выпущено около 3 тыс. боевых машин и более 3 млн. снарядов к ним. Более 2000 боевых машин БМ-21 поставлено Пермским машиностроительным заводом (в настоящее время ОАО «Мотовилихинские заводы») в различные страны мира.

Серийная боевая машина БМ-21 «Град» представляла собой 40-ствольную самоходную реактивную установку, состоящую из артиллерийской части, установленной на доработанном шасси автомобиля «Урал». Первоначально единственным снарядом «Града» был осколочно-фугасный снаряд 9М22 с взрывателем МРВ. Длина снаряда 2870 мм, а полный вес 66 кг. Головная часть весом 18,4 кг содержала 6,4 кг взрывчатки. Вес твердого топлива (пороха РСИ12М) составлял 20,45 кг. Максимальная дальность стрельбы 9М22 — 20,4 км, а минимальная дальность фактически превышала 5 км. Теоретически можно было стрелять и на 1,5 км, но при этом рассеивание снарядов составляло многие сотни метров.

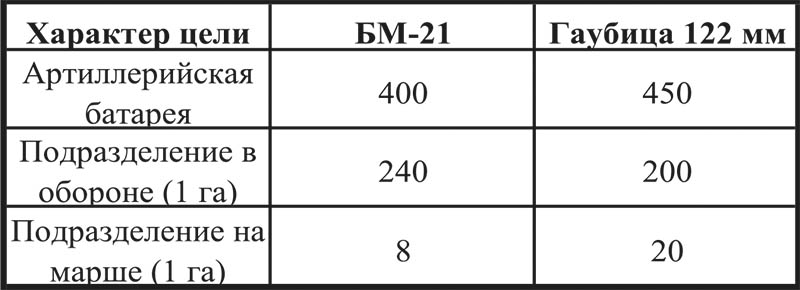

Залп одной боевой машины обеспечивал площади поражения живой силы около 1000 м2 , а небронированной техники — 840 м2 . Продолжительность залпа одной БМ-21 — 20 с. Интересно сравнение потребности реактивных снарядов и снарядов ствольной артиллерии для уничтожения соответствующих целей. Оказалось, что их количество сравнимо для пусковых установок БМ-21 и орудий калибра 122 мм. К тому же РСЗО имели существенное преимущество за счет более короткого времени выполнения задачи. Так, например, для уничтожения оборонительных позиций на площади 1 га батарее «Градов» требовалось 20 секунд, тогда как шести самоходным орудиям калибра 122 мм — около 8 минут. К тому же дальность их огня была несколько меньше, а масса ВВ, доставляемая их снарядами, ниже почти вдвое. Учитывая не очень высокую точность и низкую эффективность против танков, но большую поражающую способность живой силы и небронированных объектов, РСЗО рассматривалось военными как своеобразный аналог тактического ядерного оружия.

В 1963 году на базе снаряда 9М22 (с сохранением его двигателя и баллистики) был создан специальный осколочно-химический снаряд 9М23 «Лейка», в боеголовке которого содержалось 1,4-1,8 кг ВВ и 2,9-3,1 кг ОВ. Снаряд 9М23 снабжался радиолокационным взрывателем, который срабатывал на заранее заданной высоте от поверхности земли (в диапазоне от 1 до 30 м); воздушный взрыв существенно увеличивал зону поражения осколками и ОВ. Дальность стрельбы с радиолокационным взрывателем несколько уменьшилась (с 20,4 км до 18,8 км). Осколочно-фугасные снаряды «Града» оказались в два раза эффективнее по осколочному действию, и в 1,7 раза — по фугасному действию, чем 140-мм снаряды, а химические 9М23 — в 1,5 раза эффективнее, чем 140-мм химические снаряды.

В последующие годы к РСЗО БМ-21 «Град» были разработаны дополнительные типы неуправляемых реактивных снарядов:

- усовершенствованный осколочно-фугасный снаряд 9М22У;

- зажигательный снаряд 9М22С;

- осколочно-фугасный снаряд с отделяемой головной частью 9М28Ф;

- агитационный снаряд 9М28Д;

- дымовой снаряд 9М43 весом 66 кг с дальностью стрельбы 20,2 км. Снаряд содержал пять дымовых элементов, снаряженных 0,8 кг красного фосфора. Залп из десяти ракет формировал сплошную завесу по фронту 1000 м и по глубине 800 м. Дымное облако держалось в среднем 5,3 мин;

- осветительный снаряд 9М42 для системы «Иллюминация», освещающий на местности круг диаметром 1000 м с высоты 450-500 м в течение 90 с;

- снаряд 9М28К — кассетная головная часть с противотанковыми минами ПТМ-3, обеспечивающими поражение бронетанковой техники снизу кумулятивным зарядом, благодаря чему обеспечивалась высокая бронепробиваемость. Вес снаряда 57,7 кг, боевая головка весом 22,8 кг содержит три мины. Вес мины 5 кг, вес кумулятивного заряда 1,85 кг. Дальность стрельбы — 13,4 км. Для минирования 1 км фронта требовалось 90 снарядов. Время самоликвидации мины от 16 до 24 ч;

- снаряд 9М16 с кассетной головной частью с противопехотными минами ПОМ-2, имеет вес 56,4 кг. Его головная часть весом 21,6 кг содержит пять противопехотных осколочных мин ПОМ-2 весом 1,7 кг каждая. Максимальная дальность стрельбы снарядами с противопехотными минами составляет 13,4 км; залпом из 20 снарядов можно надежно заминировать 1 км фронта. Чтобы мины не были опасны для собственных войск, они имеют программируемое устройство самоликвидации в интервале от 4 до 100 ч с момента постановки;

- снаряд для имитации воздушных целей для обучения расчетов и разработки новых зенитных ракетных комплексов;

- комплект снарядов 9М519-1-7 («Лилия-2») для постановки радиопомех в диапазонах КВ и УКВ (от 1,5 до 120 МГц) с дальностью стрельбы до 18,3 км.

С внедрением РСЗО «Град» окончательно сформировалась система дивизионного вооружения Советской Армии (СА). Так, если в конце сороковых — начале пятидесятых годов реактивные системы залпового огня, сведенные в дивизионы (по 8 боевых машин), состояли на вооружении только танковых дивизий, а в начале шестидесятых годов в состав дивизий СА входили батареи из шести машин (обычно БМ-14), то с принятием на вооружение системы «Град» в артиллерийский полк каждой дивизии вводился дивизион РСЗО (обычно в составе 18 боевых машин БМ-21).

Реактивная система залпового огня БМ-21 (9К51) включала пусковую установку 122-мм неуправляемых реактивных снарядов, систему управления огнем и транспортно-заряжающую машину. Для подготовки данных для стрельбы в составе батареи РСЗО БМ-21 имелась машина управления 1В110 «Береза» на шасси автомобиля ГАЗ-66. Одна батарея БМ-21 состояла из шести пусковых установок (на шасси «Урал»-375, некоторое количество пусковых установок было выпущено на шасси «Урал4320»), а также шести транспортно-заряжающих машин (на шасси «Урал»-375, иногда ЗиЛ-131), каждая из которых перевозила по 40 снарядов на специальных стеллажах. Задачей батареи было поражение открытой и закрытой живой силы и боевой техники противника на переднем крае и в глубину — таких, как позиции артиллерии, места сосредоточения войск и т.д. В обороне БМ-21 должны были применяться для постановки огневых заграждений, затруднения для противника маневра силами и т.д.

Полковой «Град-1»

Командование Советской Армии рассматривало реактивную систему БМ-21 «Град» как огневое средство дивизионной артиллерии. Поэтому для поражения открытой и закрытой живой силы и боевой техники противника на переднем крае и на глубину в интересах полка была разработана и в 1974 году принята на вооружение менее мощная РСЗО — «Град-1». Исходя из меньших ширины фронта и глубины боевых действий полка, по сравнению с дивизией, максимальную дальность этой системы сочли возможным уменьшить до 15 км. «Градом-1» должны были вооружаться артиллерийские подразделения полкового звена, причем планировалось, что мотострелковые полки будут получать эту систему на шасси автомобиля ЗиЛ-131, а танковые полки — на шасси легкобронированного гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ.

В состав системы «Град-1» входили пусковая установка 122-мм неуправляемых реактивных снарядов, система управления огнем и транспортная машина.

Предполагавшаяся как более массовая в сравнении с исходным вариантом, боевая машина 9П138 системы «Град-1» размещалась на более дешевом и массовом шасси полноприводного грузовика ЗиЛ-131. Пусковая установка РСЗО «Град-1» повторяла основные конструктивные и компоновочные решения БМ-21 «Град». Ее артиллерийская часть была установлена в кормовой части самоходного шасси и представляла собой пакет трубчатых направляющих, смонтированный на поворотном основании. Однако в отличие от БМ-21, центральный гидравлический цилиндр подъемника присоединялся непосредственно к направляющим, которые не имели нижней опорной рамы. Это привело к отказу от двух центральных пар направляющих в нижних рядах, в результате пакет направляющих «Град-1» содержит только 36 стволов, расположенных в четыре ряда (два верхних ряда имеют по 10 стволов, два нижних — по 8 стволов). Кроме того, в транспортном положении жерла «стволов» направлены назад, а перед открытием огня платформа с пусковыми трубами вместе с крыльями задних колес по специальным направляющим сдвигается почти на метр назад и вместе с ними может поворачиваться в стороны на 350 . Учитывая, что ко времени проектирования «Град-1» промышленность освоила производство достаточно надежных гидравлических систем, это позволило применить гидравлику для наведения пакета направляющих, вместо электропривода, использовавшегося ранее на БМ-21. Использование гидравлики существенно снизило размеры приводов, внешне это выразилось в отсутствии массивного короба под пакетом направляющих. В результате по сравнению с БМ-21 пакет направляющих у «Град-1» удалось расположить на меньшем расстоянии от поверхности земли, что существенно упростило процесс заряжания пусковой установки. Для обеспечения устойчивости при стрельбе (полковая система получилась существенно легче дивизионной) в кормовой части колесного шасси «Град-1» были смонтированы откидные упоры с гидравлическими домкратами.

Специально для РСЗО «Град-1» разработали 122-мм неуправляемый реактивный снаряд с максимальной дальностью стрельбы до 14 км. Вес снаряда — 57 кг, а его боевая часть содержит блок готовых цилиндрических осколков, что повышало эффективность поражения укрытой живой силы и техники более чем в два раза по сравнению со снарядами РСЗО БМ-21. Для «Град-1» также был разработан зажигательный снаряд 9М28С. Кроме «родных» снарядов, стрельба из «Града-1» могла вестись и всеми боеприпасами БМ-21.

Система управления огнем «Град-1» позволяла вести как одиночную, так и залповую стрельбу. Для воспламенения порохового заряда реактивного снаряда (так же как и на БМ-21) использовался задатчик импульсов электрического тока. Его работой можно было управлять как из кабины, так и дистанционно, на расстоянии до 60 м от пусковой установки, при помощи выносной катушки.

В 1976 году была построена и испытывалась боевая машина 9П139 с артиллерийской частью «Град-1», установленной на унифицированном легкобронированном шасси МТ-Лбу (от самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика») для обеспечения более высокой проходимости при совместных действиях с бронетанковыми частями. Машина была плавающей и перевозила в грузовом отсеке второй комплект реактивных снарядов. Была выпущена небольшая серия этих машин для проведения войсковых испытаний. Хотя испытания прошли успешно, однако в серийное производство 9П139 запущена не была, учитывая то обстоятельство, что даже полковые «Грады» вели огонь из второго эшелона, поэтому необходимости в их бронировании не возникало. С другой стороны, стоимость производства и эксплуатации 9П139 была значительно выше, чем у колесных машин.

Окончание следует

Статья была опубликована в мартовском номере журнала "Наука и техника" за 2008 год