Штат Танкового корпуса, утвержденный Главным командованием, включал 864 тяжелых танка («ромба»), 610 легких или, как тогда говорили, «маневренных» танков, а также 24 653 солдата и офицера. Кроме боевого применения танков, Танковый корпус должен был производить контроль формирования, подготовки и обеспечения танковых частей и, что очень важно, осуществлять выработку принципов их боевого применения. Этим с энтузиазмом занялся возглавивший штаб Танкового корпуса майор Джордж Фуллер, впоследствии ставший известным военным теоретиком. Он смог быстро оценить преимущества нового рода оружия и с тех пор стал активным сторонником его превращения в самостоятельный род войск и «пророком механизированной войны».

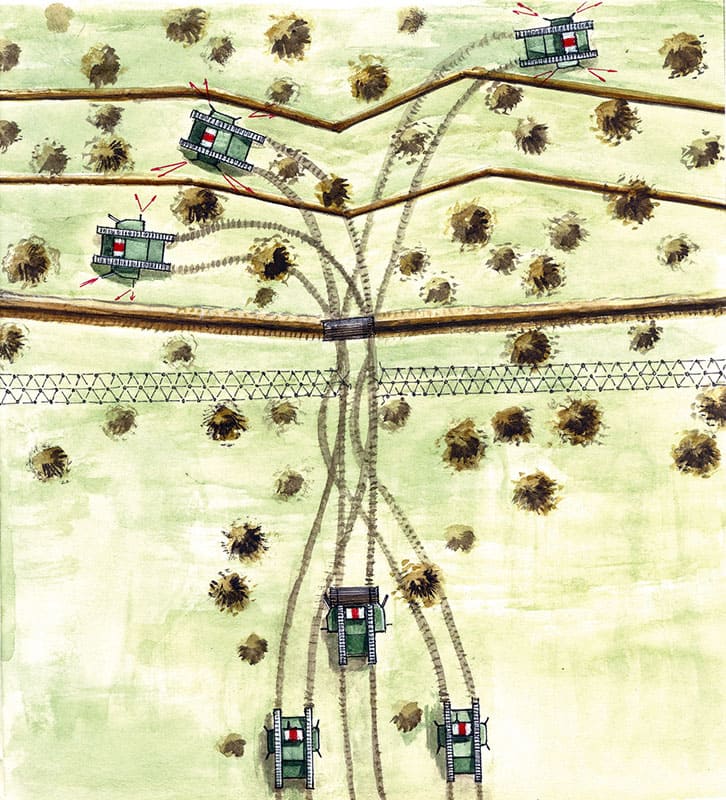

После результатов не слишком удачного применения танков в ходе битвы на Сомме (15 сентября 1916 г.), и особенно в Ипрском сражении (31 июля 1917 г.), где британская армия послала танки в атаку на совершенно неподходящей для этого местности, изобиловавшей болотами и перелесками, именно в штабе британского Танкового корпуса летом 1917 г. созрел план наступления, в котором танки смогли бы полностью продемонстрировать свои тактические возможности. Дж. Фуллер хотел отправить машины в бой в таких обстоятельствах, в которых они могли бы проявить все свои преимущества, добившись безоговорочного успеха. Поэтому для проведения операции был выбран участок фронта на немецкой оборонительной линии Гинденбурга, в районе города Камбрэ. Местность здесь была удобной для продвижения танков — твердый грунт, небольшое количество канав и воронок. Кроме разумного выбора местности, план танковой атаки содержал и несколько тактических новинок. Так, для достижения внезапности полностью отказались от предварительной артиллерийской подготовки — разрушить проволочные заграждения противника должны были сами танки. Также предусматривалось, что танки будут применяться массированно и в тесном взаимодействии с пехотой.

На первом этапе наступления намечалось в первый же день прорвать позицию противника на всю ее глубину, а на втором — развить успех конницей и пехотой, которые должны были овладеть позициями в оперативной глубине.

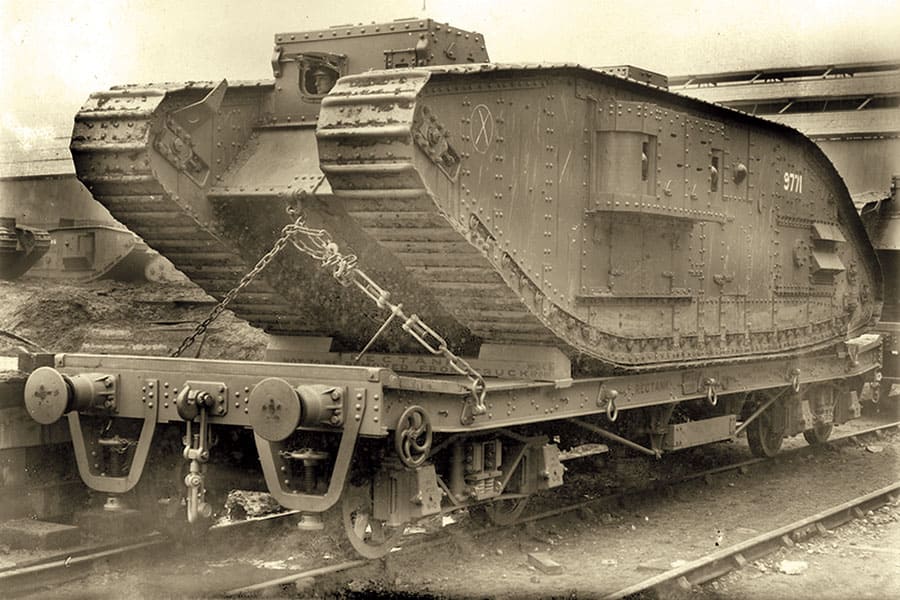

Британцам удалось скрытно сосредоточить в намеченном районе сильную ударную группировку: 378 боевых и 98 специальных танков (практически весь Танковый корпус), более 1 000 орудий, восемь пехотных дивизий, один кавалерийский корпус. На участке прорыва в 12 км, на один километр немецкого фронта приходилось по 32 британских танка.

В приказе командира Танкового корпуса генерала Эллиса, отданном накануне наступления, говорилось: «Завтра танковый корпус будет иметь случай, которого он дожидался уже несколько месяцев, действовать с надеждой на успех в первой линии боевого порядка». Утром 20 ноября 1917 г. генерал лично возглавил танковую атаку, находясь в танке Mk IV («самка») с собственным именем «Хильда» батальона H, шедшего в центре боевого порядка. В традициях британского флота он даже поднял над танком свой флаг. Правда, «Хильда» уже при прохождении первой линии германской обороны провалилась в окоп возле Рибекура, и Эллису пришлось ее покинуть. Однако оставшиеся британские танки рвали проволочные заграждения, как нитки, наматывая на гусеницы километр за километром. К вечеру они продвинулись в глубину почти на 10 км. Были прорваны все три позиции германской обороны, захвачено около 8 000 пленных и 100 орудий. Успех был обеспечен не столько «массой танков», сколько их рациональным применением в тесном взаимодействии с другими родами войск. Правда, за успех пришлось заплатить потерей 280 танков (более половины принявших участие в атаке). При этом только около полусотни были подбиты вражеским огнем, основная же часть вышла из строя по техническим причинам (самым слабым местом оказалась трансмиссия, часто разрушались гусеничные ленты).

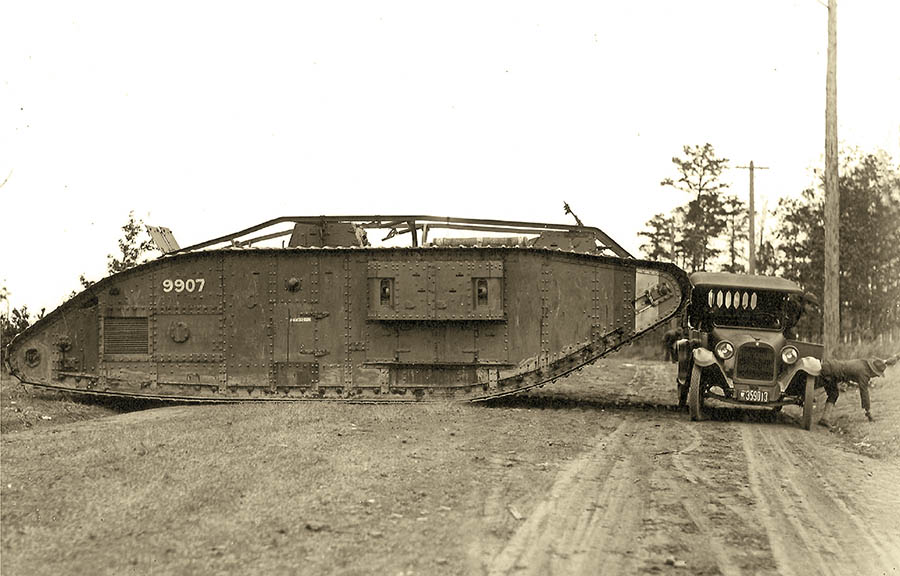

Злую шутку с британцами сыграло то, что после успешного прорыва у них практически не оставалось резервов — британский атакующий клин расплылся. Немцы же оперативно подтянули к участку прорыва свежие части и сначала остановили британцев, а спустя несколько дней перешли в успешное контрнаступление, вернув обратно территорию и в качестве бонуса захватив около 100 танков Mk IV (в основном неисправных). Бережливые немцы отремонтировали эти трофеи и в дальнейшем даже сформировали из них несколько танковых батальонов. Кстати, с появлением танков по обе стороны фронта встал вопрос об их быстрой идентификации. Британцы стали наносить на танки цветные полосы — белая-красная-белая. Для опознавания пехотой и артиллерией они рисовались в передней части бортов, а для авиации — на крыше. Немцы наносили на бортах танков крупные кресты.

***

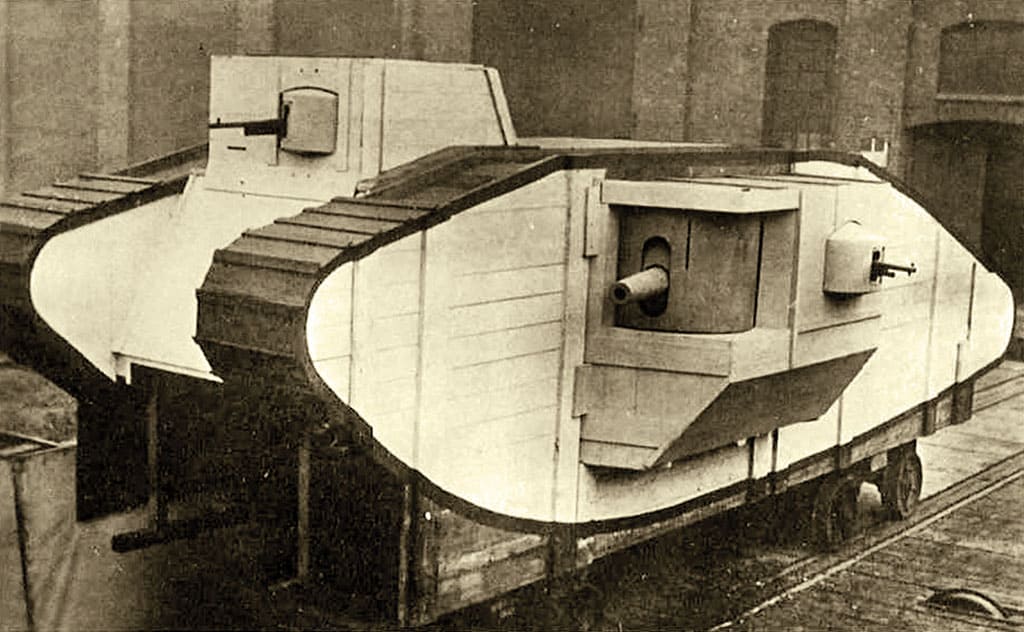

Понимая, что танкам Мк IV далеко до технического совершенства, и они нуждаются в коренной модернизации, британцы взялись за дело системно и последовательно.

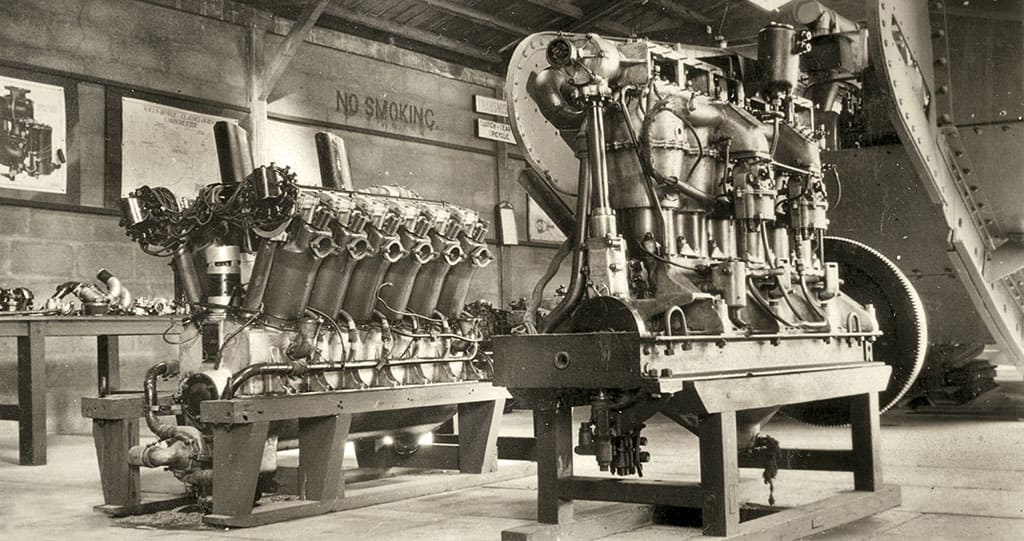

Основной проблемой считались двигатель и трансмиссия. Передовая по тем временам промышленность Великобритании была вполне способна создать более совершенные образцы данных узлов, но этому помешала спешка при разработке первых танков. Опыт фронтовой эксплуатации наглядно показал, что танкам необходим более мощный двигатель, который способен был бы работать в широком диапазоне нагрузок и которой можно было бы достаточно просто отремонтировать прямо на месте. Что касается трансмиссии, то мало того, что она была ненадежна, неприемлемо было и то, что для управления танком требовалось участие нескольких человек.

Уже весной 1917 г. были организованы и проведены сравнительные испытания шести видов новой танковой трансмиссии — трех механических, двух электрических и одной гидравлической. Все их установили на шасси специально подготовленных танков Mk II.

В электротрансмиссии Foster-Daimler Petroil Electric Tank двигатель приводил в действие электрогенератор, питавший два тяговых электродвигателя. Но электрические трансмиссии показались слишком громоздкими и недостаточно надежными. Военных также не впечатлила и гидравлическая трансмиссия William-Jenney Hydraulic. В результате для будущего танка была выбрана одна из механических трансмиссий — Wilson Epicyclic Tank с планетарными механизмами поворота, конструкции майора У. Дж. Вильсона. Она обеспечивала наибольшие скорости хода при сравнительно небольших габаритах и, кроме того, отличалась надежностью работы, удобством управления и обслуживания.

Тем временем известный конструктор-моторист Гарри Риккардо разработал специальный танковый двигатель. При тех же габаритах, что у применявшегося ранее на танках двенадцатицилиндрового двигателя Damler, мощность нового шестицилиндрового мотора Ricardo была на 25 л. с. выше (150 л. с. при 1 250 об/мин). К тому же он был существенно удобнее в обслуживании — разъемный картер позволял обслуживать двигатель, не снимая его с крепления. Всего этого Риккардо удалось добиться без использования в конструкции мотора легированных сталей или алюминия: на данные материалы наложили руку авиаторы.

Именно на основе этих более совершенных агрегатов и была спроектирована следующая, пятая по счету, модификация «ромба».

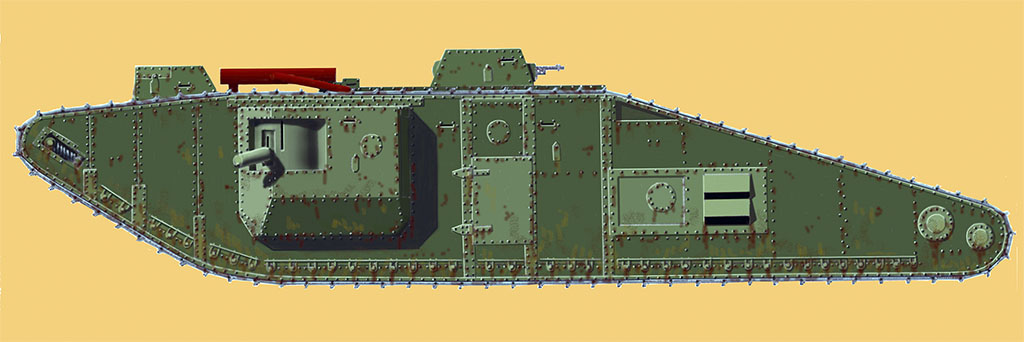

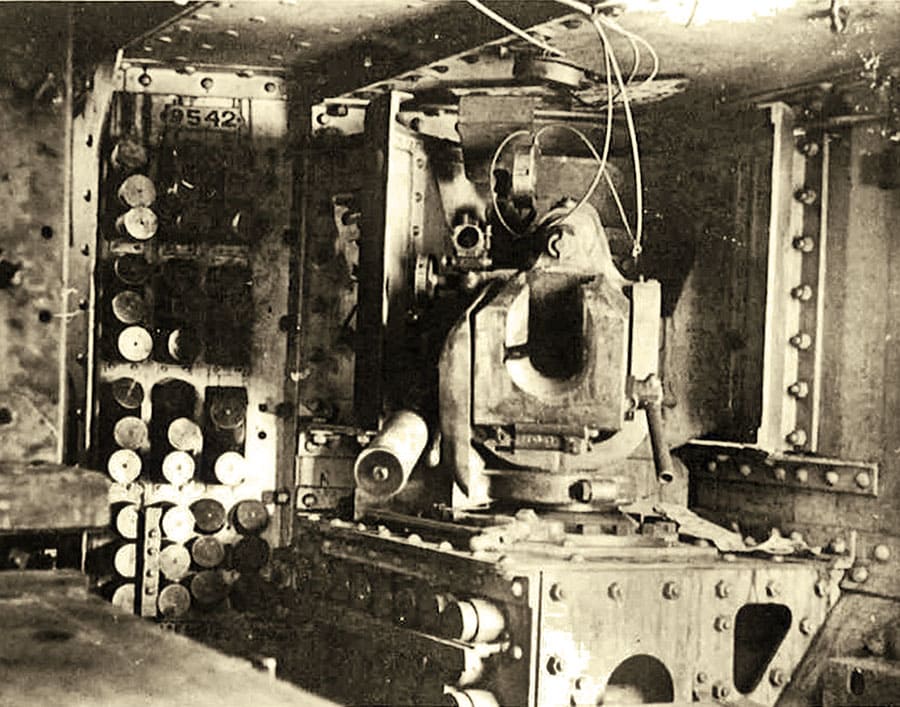

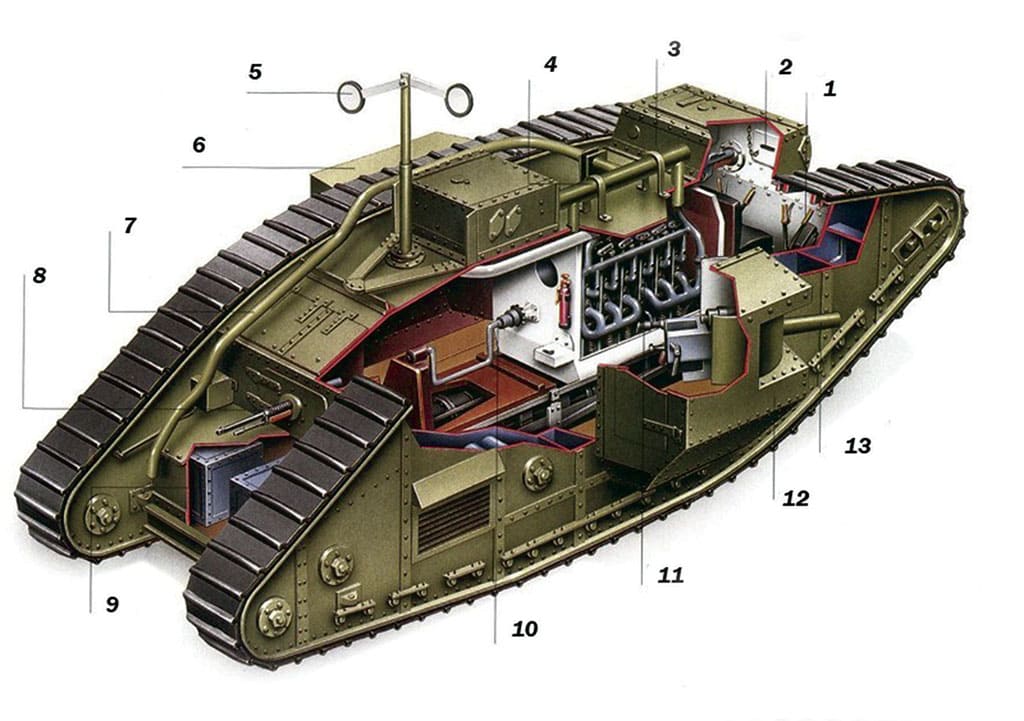

Основная схема танка и его вооружение остались прежними, но новые агрегаты существенно повысили маневренность и подвижность танка как на поле боя, так и на марше. По словам экипажей, управление танком Mk V было детской забавой по сравнению с его предшественниками. Действительно, теперь управлением танком, как это и положено, мог заниматься всего один человек — водитель. Он осуществлял поворот с помощью двух рычагов, установленных по бокам от его сиденья. Командир освобождался от помощи водителю, что существенно улучшило «командную управляемость».

Хотя маневренность танка и улучшилась, однако максимальная скорость, даже несмотря на установку более мощного двигателя, возросла незначительно — с 6 до 7,5 км/ч. Задним ходом танк мог двигаться со скоростью всего лишь 1,4 км/ч. Также не удалось существенно повысить ресурс гусениц — на одной паре танк мог пройти всего 80 км, после чего они выходили из строя и их приходилось менять.

Двигатель по-прежнему располагался в центральной части корпуса, но его постарались лучше изолировать, а две выхлопные трубы выводились прямо на крышу в глушитель. В задней части корпуса установили большой трубчатый радиатор. Охлаждающий воздух через него прогонял специальный вентилятор (от левого борта к правому). Соответственно, в бортах были сделаны крупные прямоугольные решетки с броневыми жалюзи. По ним легко отличить модификацию Mk V.

На крыше корпуса появилась дополнительная, задняя рубка, а старую переднюю рубку увеличили, сделав в ее крыше люк с откидной крышкой. Это несколько улучшило возможности по наблюдению из танка и вентиляцию. Кстати на Mk V смотровые щели впервые прикрыли небьющимися стеклопакетами типа «триплекс».

За кормовой рубкой установили специальную стойку с двумя рычагами с красным и белым дисками. Это был семафор, который использовался для передачи сигналов другим танкам, вместо прежнего размахивания флажками.

Все эти улучшения привели к тому, что боевая масса Mk V по сравнению с Mk IV несколько возросла, но при этом его броневая защита не стала лучше. В лобовой части максимальная толщина броневых листов даже сократилась на 2 мм (с 16 до 14 мм).

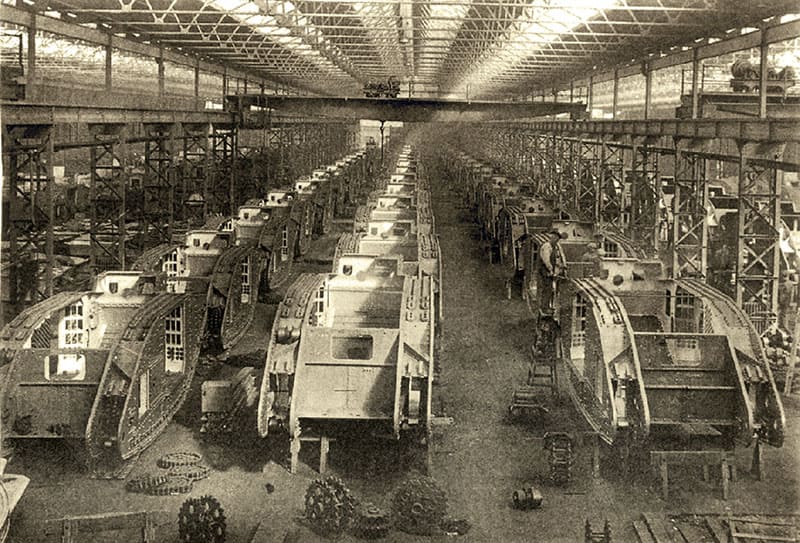

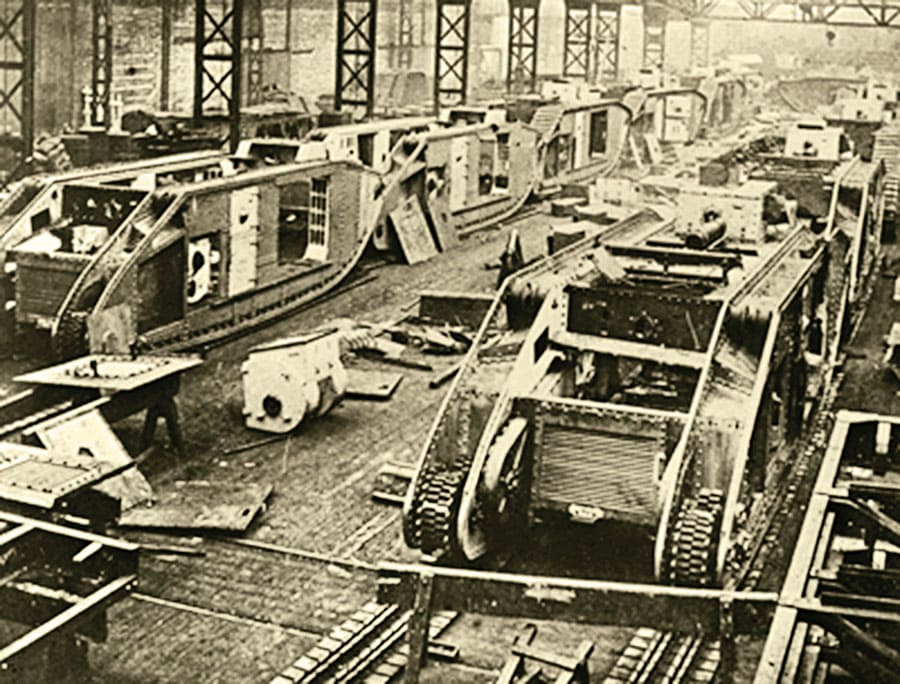

Первые Мк V начали поступать в войска в мае 1918 г. Планировалось построить 1 350 машин, однако до окончания войны успели сделать только по 200 «самцов» и 200 «самок». Интересно, что после боя у Виллер-Бретоне 24 апреля 1918 г., в котором пулеметные Mk IV оказались совершенно беспомощны против пушек немецких танков A7V, на уже построенных «самках» Мк V решили заменить один пулеметный спонсон пушечным. В результате получился танк, вооруженный одним 57-мм орудием и пятью пулеметами, такие машины получили название Mk V «композит» и кличку «гермафродит».

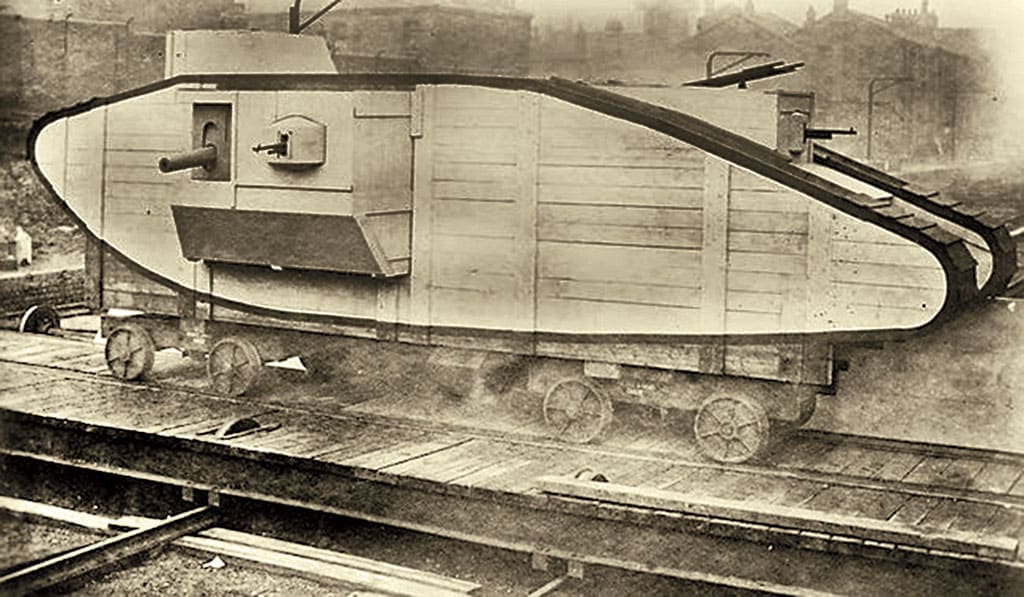

Кроме «самцов», «самок» и «гермафродитов», строилась и удлиненная версия танка Mk V, известная как Mk V* (со звездой). Как мы помним, одним из основных требований военных к будущему танку, которое и определило ромбовидную форму первых британских машин, была возможность преодолевать траншеи и рвы шириной до 2,4 м. Однако после появления танков на полях сражений хитрые тевтонцы стали выкапывать траншеи большей ширины, чем британские танки были способны преодолеть. В частности, на оборонительной линии Гинденбурга ширина траншеи доходила до 3,5 м.

В ответ британцы сначала решили удлинить на танках гусеницы. Придуманная ими конструкция получила название Tadpole tail («Хвост головастика») — танк получал удлиненную на 2,74 м хвостовую секцию, что позволяло ему преодолевать более широкие траншеи. Однако такое наращивание длины отрицательно сказывалось на жесткости корпуса, общей подвижности танка, сильно сдвигался вперед центр тяжести, и соответственно завалиться в ров такому танку было даже легче, чем обычному. Взвесив все преимущества и недостатки, от данной идеи, в конце концов, отказались, несмотря даже на то, что комплекты задних выступов для массовой переделки танков по схеме Tadpole tail были уже заготовлены.

Зато была спроектирована и серийно строилась модификация Mk V* с удлиненным корпусом. Конструктивно это выглядело следующим образом: позади спонсонов в корпус танка вставляли дополнительную секцию длиной 1,83 м. Благодаря этому ширина преодолеваемого рва увеличилась до 3,96 м. Но ничего не дается бесплатно, масса танка возросла на 3,5 т, существенно пострадала маневренность, радиус поворота такой длинной машины был просто огромен, а дополнительный вес и возросшая длина приводили к критическим нагрузкам в системе рулевого управления. Максимальная скорость упала до 4 км/ч, двигатель просто не мог быстрее перематывать удлинившиеся гусеницы, сцепление которых с землей увеличилось.

Дополнительный внутренний объем, появившийся на Mk V*, решили использовать для перевозки десанта — в него удавалось впихнуть до 15 пехотинцев. Можно сказать, что Mk V* претендует на звание первого бронетранспортера. Для посадки и высадки в бортах дополнительной секции прорезали двери. Пехоту рассчитывали подвозить в танке прямо к рубежу атаки, однако это оказалось лишено практического смысла. Чад и тряска, так выматывали десант, что после покидания танка им нужно было идти не в бой, а на отдых. С мая 1918 г. до окончания войны успели изготовить 632 танка Mk V* — 200 «самцов» и 432 «самки».

Хотя бы частично сгладить конструктивные недостатки Mk V* попытались в следующей модификации — Mk V**. Эта машина получила форсированный до 225 л. с. двигатель и уширенную до 67,3 см гусеницу. Запас горючего увеличили до 908 л. За счет того, что двигатель сместили назад и вниз, центр тяжести машины понизился, а в передней части корпуса удалось организовать единое обитаемое отделение, соединив рубку управления с наблюдательной. Однако на войну Mk V** не успел — из первоначального заказа в 700 единиц только 25 успели построить к январю 1919 г.

Не совсем удачный опыт создания танкового бронетранспортера в виде Mk V* привел к тому, что в сентябре 1917 г. приступили к разработке «десантного» танка специальной конструкции с использованием агрегатов Mk V. Для того чтобы обеспечить максимальное пространство для десантников, отказались от спонсонов и вооружения в них, а двигатель с радиатором сместили вперед. Отделение для десанта расположили между двигателем и коробкой передач. Машина, получившая обозначение Мk IX, могла перевозить до 30 десантников, а ее экипаж состоял из 4 человек (командира, водителя, механика и пулеметчика). Посадка осуществлялась через большие овальные двери, по две на каждом борту. В лобовом и кормовом листах корпуса установили по одному пулемету, а в бортах сделали лючки для стрельбы из карабинов десанта. На крыше рубки имелась наблюдательная башенка.

Несмотря на то, что Мk IX пытались облегчить даже за счет уменьшения толщины бронирования до 12 мм, высокое удельное давление на грунт (2 кг/см2 при полной загрузке) существенно ограничивало проходимость. Максимальная скорость хода Мk IX составляла 6,5 км/ч.

Было заказано 200 Мk IX, но до заключения перемирия успели построить только три, которые в боевых действиях участия, естественно, не принимали. Всего же собрали чуть более трех десятков Мk IX, они использовались после войны и получили кличку Pig (свинья).

Продолжение следует

Статья была опубликована в мартовском номере журнала "Наука и техника" за 2019 год