Готовясь к войне

Вторая половина 1930-х годов для нашей авиации была временем не только выдающихся рекордов, количественного и качественного роста, но и «малых войн», в которых советских летчиков ждали не только победы. Объясняя причины неудач, командование ВВС Рабоче-Крестьянской Красной Армии все чаще жаловалось на отставание нашей авиатехники. Их тревожные доклады усугублялись донесениями о создании за рубежом новых боевых самолетов, среди которых особо выделялись истребители Супермарин «Спитфайр» и Мессершмитт Bf 109. С последним наши летчики встретились в Испании и сразу поняли, что драться с ним на лучшем нашем истребителе И-16 уже трудно.

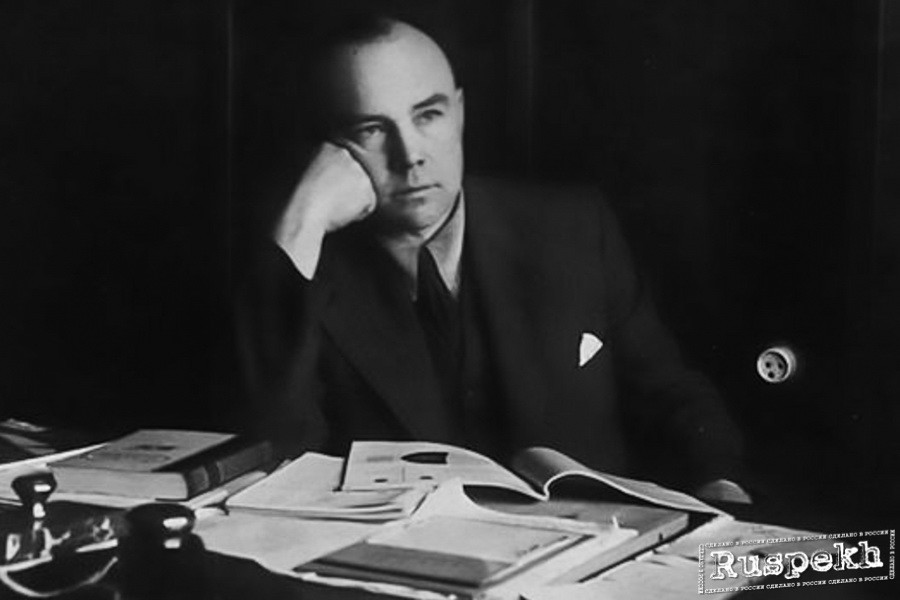

Создал И-16 в 1933 году Николай Николаевич Поликарпов. В то время наша фронтовая авиация в значительной мере была вооружена его самолетами, и их боеспособность не могла не волновать «короля истребителей». В 1934 году он выпустил на испытания маневренный биплан И-152 и скоростной моноплан И-17, в августе 1938-го – бипланы с убирающимися шасси И-153 и И-190, а также моноплан И-180. Но в серию пошли только И-152 и И-153, потомки устаревшего И-15, а скоростной И-180, в котором Николай Николаевич видел преемника И-16, не удался.

Истребители проектировали и опытные конструкторские бюро Туполева, Ильюшина и Яценко, но для них это были непрофильные темы, Поликарпов же, даже получив в конце 1937 года значительную долю мощностей крупнейшего опытного завода № 156 и часть конструкторов, ранее работавших у Туполева в ЦАГИ, не справлялся с огромным валом работ. В Наркомат оборонной промышленности, в ЦК партии и в «компетентные органы» сыпались жалобы на то, что выявленные дефекты опытных самолетов он не устраняет вовремя и его новые машины опасны для летчиков. Среди «жалобщиков» оказался даже командующий ВВС КА Рычагов. К сожалению, обоснованность претензий подтверждал ряд аварий и катастроф, самой громкой из которых оказалась гибель любимца советского народа Валерия Чкалова на И-180 – три из шести опытных экземпляров этого самолета разбились.

Фото из книги М. Маслов. Угол падения. М., М-Хобби, - 1995 г

Самолеты, их моторы, вооружение и оборудование становились все сложнее, внедрялись новые материалы и технологии, росли скорости и высоты, обострилось противоречие требований маневренности, управляемости и устойчивости истребителей. Из-за этого резко выросла трудоемкость проектирования, постройки и испытаний авиатехники. И на всех этих этапах повышалась нагрузка лично на Главного конструктора ОКБ. Поликарпов уже не успевал руководить созданием такого числа новых изделий одновременно, хотя в то время его ОКБ было самым крупным в советском авиапроме и имело большой процент руководящего состава, уступая по этому последнему показателю только коллективам Дубровина, Яковлева и Яценко, где людей было мало, одни начальники. При том, что руководителей у него было много, мало кто из них мог принимать решения самостоятельно.

«Старые» конструкторские бюро стали слишком большими и неповоротливыми, потому Комитет обороны, Совнарком СССР, ЦК ВКП(б) и лично Сталин начали их разукрупнение и формирование новых на базе серийных заводов и даже учебных заведений. Многим новоиспеченным Главным конструкторам сразу было поручено проектировать именно истребители.

Это дело пришлось на 1937 год, когда были арестованы многие руководители вооруженных сил и народного хозяйства СССР. Вмененные им в вину участие в заговоре против советской власти, вредительство, саботаж и шпионаж в пользу иностранных разведок так и не были доказаны. Зато был очевиден постоянный срыв возложенных на них важнейших заданий. И происходило это не только из-за указанных выше изменений в характере производимых работ, но и из-за упущений ответственных руководителей, их подчас недобросовестного отношения к работе, нарушения своих служебных полномочий и неприятия нового – тех необходимых изменений в авиации, которые принесли «малые войны» 1930-х годов.

Эти события затронули и ОКБ Н.Н. Поликарпова – после катастрофы первого И-180 был арестован и получил срок его зам Томашевич, который буквально «вытолкнул» в полет не готовый самолет. Он пытался свалить всю вину на пилота, но не вышло.

К слову сказать, почти никого из арестованных конструкторов не отправили на лесоповал и вскоре они вновь трудились за чертежными досками, но под надзором НКВД, а тот же Томашевич – еще и в более высокой должности Главного конструктора, которой он до того так долго ждал.

Конечно не таким путем, но надо было дать дорогу молодым и создать среду для соревнования новых идей. Уже на вполне добровольных началах в 1938 году было образовано ОКБ Боровкова и Флорова, поручено создание тяжелого истребителя ОКБ гражданской авиации под руководством Таирова. В следующем году получили заказы на истребители Москалев, Сильванский, Сухой, совместно Лавочкин, Гудков и Горбунов, а также КБ Военно-воздушной академии под руководством Козлова. К военной тематике подключались коллективы, занимавшиеся самолетами вспомогательного назначения. В 1939 г. КБ Никитина начало проектировать «складной истребитель» ИС, в 1940-м переделал свой экспериментальный самолет СК в перехватчик Бисноват в ЦАГИ, представил проект «ИВС» Щербаков, по собственной инициативе начал строить истребитель И-26 Яковлев, в активе которого уже был разведчик-бомбардировщик «22» – Як-2.

Летом 1939 года Поликарпов взял еще несколько проектов и среди них был самолет «К», предназначенный для перехвата бомбардировщиков на средних и больших высотах. Ему присвоили военное обозначение И-61.

Поскольку основной состав его КБ, недавно переведенного на московский завод № 1, был занят выпуском рабочих чертежей И-180, первые расчеты и общий вид и компоновку нового истребителя выполнили сам Поликарпов и начальник серийного конструкторского отдела по выпуску И-153 на заводе № 1 М.Н. Тетивкин с несколькими помощниками. В августе 1939 года Н.И. Андрианов начал эскизное проектирование, в котором участвовали А.Г. Брунов, М.И. Гуревич, А.Т. Карев, Н.З. Матюк, Я.И. Селецкий и другие. К тому времени уже начались летные испытания истребителя И-28 разработки Яценко, другие самолеты строились. Надо было спешить не только, чтобы опередить «конкурентов» и получить заказ – в воздухе пахло новой войной.

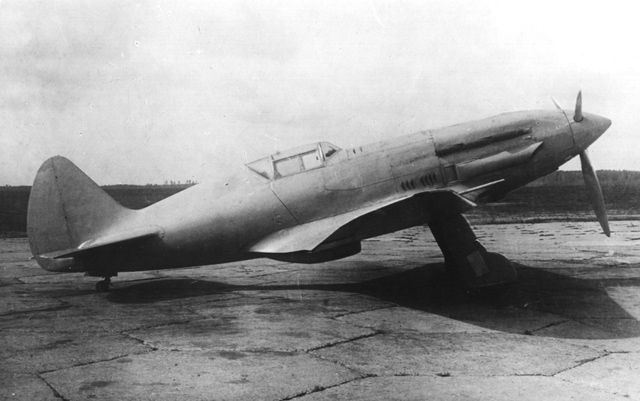

«Группа Икс»

Проект И-61 сочетал проверенные решения и новые идеи. Конструкция осталась смешанной с преобладанием дерева, а все металлические детали изготавливались из стандартных полуфабрикатов с минимальным использованием фрезерного и штамповочного оборудования. Центроплан был дюралевым, но консоли изготавливались из дельта-древесины и березовой фанеры, как и хвостовая часть с килем и стабилизатором. Это гарантировало его быстрое освоение в производстве, но И-61 оказался тяжелее и И-180 и И-26 Яковлева, равно как и немецкого Мессершмитт Bf 109E-1, и английского «Спитфайра», при меньших полной нагрузке и весовой отдаче. Из наших новых истребителей лишь И-301 Лавочкина имел похожие весовые показатели, остальные были лучше.

Из-за этого расчетная нагрузка на крыло И-61 была 150 кг/кв.м, тогда как на метр несущей поверхности И-153 приходилось 72 кг боевого веса (с 75% заправки), И-16 тип 24 – 119, И-180 – 140 кг/кв.м. Этот параметр у немецкого Bf 109E-3 был еще больше, 149 кг/кв.м. Но Поликарпов считал, это даже лучше с точки зрения скорости. Большая нагрузка на крыло даст уменьшение сопротивления трения и рост скороподъемности, а она в свою очередь – вертикальную маневренность, которая будет важнее виража, а высотность должен обеспечить советующий мотор.

Как и у других самолетов Поликарпова, зона наибольших строительных высот фюзеляжа И-61 была сдвинута за середину длины, что оттягивало начало срыва потока и снижало сопротивление формы. Но теперь он стремился учесть еще одно обстоятельство: на скоростях порядка 700 км/ч начинает сказываться сжимаемость воздуха и от этого резко растет сопротивление – возникает волновой кризис. Для уменьшения влияния «волн Маха» надо заострить носки крыла, оперения и фюзеляжа и сместить их максимальные высоты назад. Поликарпов рекомендовал использовать мотор водяного охлаждения и новые американские аэродинамические профили серии NACA-2011, но они у нас пока не были проверены, и временно был взят Clark-YH, апробированный на многих самолетах, в т.ч. и на биплане И-153.

Особое внимание уделялось местной аэродинамике, например, каналам нагнетателя и радиаторов – масляный прижали к картеру мотора, а водяной сдвинули назад под кабину. Ее фонарь, как обычно в то время, переходил в гаргрот, но его заднюю часть сделали прозрачной для обзора в хвост.

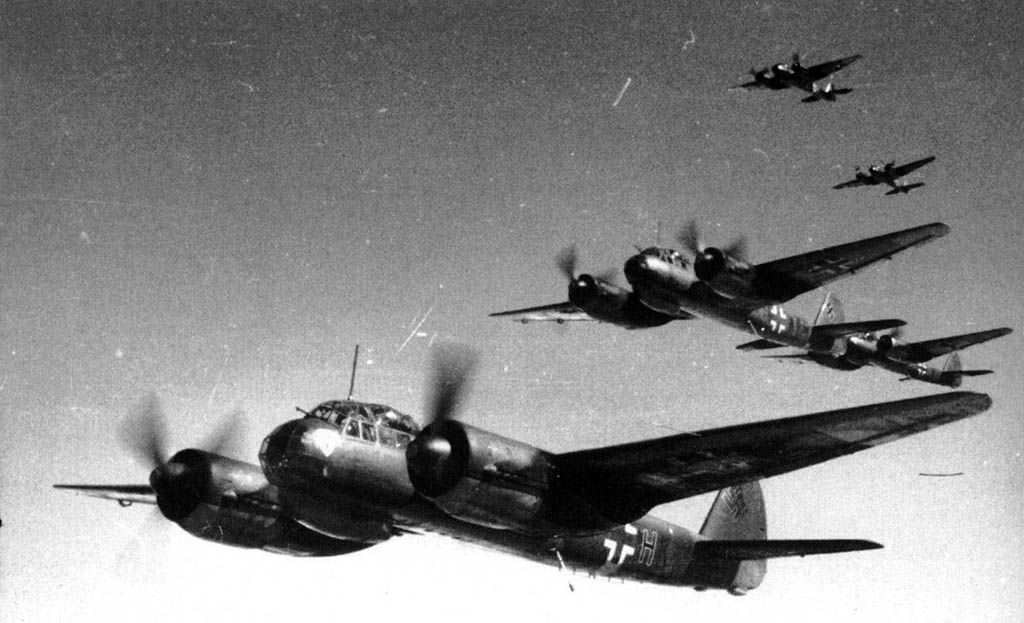

По заданию перехватчик рассчитывался на высоты свыше 8000 м, т.к. имелись сведения, что там будет летать новая модификация английского бомбардировщика «Веллингтон» Mk.V, но Поликарпов считал, что И-61 должен развивать наибольшую скорость на 6000 м, ориентируясь на немецкие Ju 88A и Не 111Р/Н, а также английские «Бленхейм» и «Веллингтон» в серийном варианте, а также японский Мицубиси тип 96.

Ключевым вопросом был мотор. Комитет обороны 25 мая 1939 года издал Постановление №226сс о создании двигателей М-107 и АМ-37 Главными конструкторами заводов №26 Климовым и №24 Микулиным. Летом на совещании по плану опытного самолетостроения на 1940-1941 гг. Микулин заверил собравшихся, и среди них Поликарпова, что опытный экземпляр АМ-37 он сделает за месяц и сразу может запустить его в серию, потому что он отличается от освоенного в производстве АМ-35А только увеличенным диаметром крыльчатки приводного центробежного нагнетателя (ПЦН). Кроме того, чтобы повысить КПД, перегретый от сжатия в ПЦН воздух проходил сквозь дополнительные «соты» с водой, которая отдавала это тепло в основном радиаторе под фюзеляжем. Благодаря этому рассчитывали получить боевую мощность 1400 л.с. на высоте 5800 м и скорость до 650 км/ч.

Мотор Климова М-107 был приспособлен под пушку, по боевой мощности превосходил АМ-37 на 250 л.с. при меньшем расходе бензина, был легче на 38% и имел на четверть меньший мидель. Но имел сложный в обращении двухскоростной нагнетатель с меньшей границей высотности не устраивал Поликарпова, и он выбрал АМ-37, невзирая на сложности с размещением вооружения. Первоначально предполагались две синхронные пушки ШВАК над мотором, но места для них оказалось мало, и поставили два пулемета ШКАС (7,62 мм) и один БС-12,7.

По опыту боев в Испании было предусмотрено использование перехватчика ПВО в качестве штурмовика и истребителя-бомбардировщика с двумя контейнерами с новыми пушками ПТБ-23 или пулеметами АП-12,7 конструкции Таубина, двумя бомбами калибра до 100 кг, кассетами мелких бомб или выливными авиационными приборами ВАП-6М для распыления боевых отравляющих веществ или постановки дымзавес.

Вместо этого можно было брать 10 реактивных орудий РО-82 «Флейта» для осколочных реактивных снарядов РС-82 для стрельбы по воздушным и наземным небронированным целям. Подвесные баки повышали продолжительность патрулирования в воздухе и дальность при сопровождении бомбардировщиков.

В октябре 1939 года Поликарпов подписал пояснительную записку к эскизному проекту И-61 и, назначив исполняющим обязанности главного конструктора М.Н. Тетивкина, убыл в длительную командировку в Германию. Тем временем, следующем месяце руководство завода № 1 поставило вопрос о целесообразности продолжения выпуска И-153: он давно морально устарел, а заказ на 242 ближних бомбардировщика Яковлева не обеспечивал полной загрузки мощностей предприятия на 1940 год.

Созвали комиссию, которую возглавил начальник производства завода Ю.Н. Карпов. Главный конструктор ОКБ-115 Яковлев предложил свой новый истребитель И-26, но освоение его «изделия 22» шло с большими трудностями, и завод отказался. Тогда член комиссии Карев сказал, что на заводе проектируются самолеты с лучшими данными, чем будет иметь И-26 и директор завода П.А. Воронин потребовал вызвать проектировавших И-61 Андрианова, Гуревича и Матюка.

Хотя Поликарпов прямо запретил говорить кому бы то ни было об И-61 в его отсутствие, им пришлось рассказать все. Послушав, Воронин, главный инженер завода П.В. Дементьев и начпроизводства Карпов добились выделения из состава ОКБ Поликарпова и серийного конструкторского отдела завода двух бригад, которые должны были в кратчайшие сроки завершить наиболее перспективные, по их мнению, истребители: высотный И-61 и «предельно скоростной» И-21. Проектирование И-21 взял на себя М.М. Пашинин, но кандидата на второе кресло Главного конструктора пока не было. Да и само положение новых структур было пока весьма неопределенным: в документах мелькают разные наименования этих учреждений, и лучше всего характеризует положение людей, занимавшихся И-61, название «группа Х»: их будущее более всего напоминало эту неизвестную переменную.

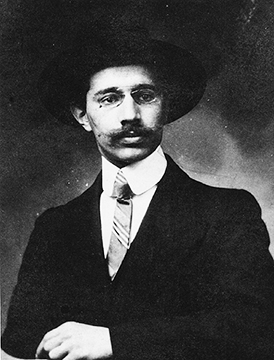

В середине ноября 1939 года Воронин и Дементьев доложили Сталину о самолете И-61 и предложили назначить его Главным конструктором Артема Ивановича Микояна.

Фото: ОКБ имени А.И. Микояна

Родственник наркома торговли и члена политбюро ЦК ВКП(б) Анастаса Микояна, он после окончания Военно-воздушной академии был военпредом на заводе № 1, а потом перешел в штат на должность начальника бригады внедрения И-153. В то время Микояну уже было 35 лет, опыта самостоятельной конструкторской работы он не имел, и Сталин был против. Но организаторская «жилка» у кандидата была, и 14 ноября 1939 года приказом начальника 1-го Главка НКАП Лукина № 365 он становится и.о. главного конструктора завода № 1 вместо Тетивкина. Но вскоре Микоян был вынужден взять больничный и поехать в подмосковный санаторий «Барвиха». Тем временем 25 ноября Воронин приказал возобновить проектирование И-61, не дожидаясь Поликарпова. По его поручению конструкторы ОКО-1 Карев и Ромодин поехали в Барвиху и предложили Микояну возглавить эту работу, но тот согласия не дал. Несмотря на это 8 декабря Нарком авиапромышленности М.М. Каганович издал приказ №401:

«Для создания большей четкости в работе опытного производства, с одной стороны, подготовки новых машин в серию и постройки первых серий, с другой стороны:

- Директору завода 1 Воронину и Главному конструктору Поликарпову к 25 декабря с.г. в помещении бывшего 8 отдела ЦАГИ организовать опытный цех завода 1 с расчетом мощностей для выполнения программы… по опытному строительству двух истребителей и модификаций по ним, для чего директору завода 156 Ленкину освободить помещение летной службы завода 156…

- Главному конструктору завода 1 усилить и укомплектовать в составе ОКБ завода 1 КБ-1 по маневренным истребителям с сохранением подчинения его Главному конструктору завода 1…

- Начальник КБ-1 является заместителем Главного конструктора завода 1 по маневренным истребителям.

- Начальником КБ-1 и зам ГК завода 1 назначить тов. Микояна А.И.

Директору завода 1 Воронину организовать цех малых серий и производство опытных работ по модификации серийных самолетов и отработке отдельных агрегатов с таким расчетом, чтобы прекратить производство опытных работ в серийных цехах»...

И в тот же день приказом Воронина по заводу № 1 из состава ОКБ Поликарпова и СКО завода выделяется 1-й опытный конструкторский отдел (ОКО-1) для форсированного завершения проекта, макета, а затем и строительства трех опытных образцов истребителя И-61. Его главным конструктором назначается Артем Иванович Микоян, а заместителем – Михаил Иосифович Гуревич.

Фото: ОКБ им. А.И. Микояна

В ОКО приказным порядком были переведены многие ведущие специалисты, что вызвало в их среде бурное недовольство. Кто-то пустил мерзкий слух, что Поликарпова посадят, а может и расстреляют. Крайне нервозная обстановка усугублялась организационной неразберихой, неизбежной спутницей любых перестановок, и все же 70 конструкторов и 400 рабочих перешли в новое подразделение. Завод № 1 уже в ноябре сдал в ЦАГИ первые модели для продувок, а в день организации ОКО-1 8 декабря эскизный проект И-61 был утвержден. Последний эскиз макета самолета был подписан 14 декабря, а в конце месяца все спецификации, чертежи, технические условия и пояснительная записка были утверждены.

Поликарпов приехал из командировки 21 декабря. Новости вряд ли обрадовали его, но он не стал скандалить, а лишь попросил снять с него некоторые задания из-за сокращения численности ОКБ, а также поставил резонный вопрос о реорганизации конструкторских групп завода № 1. И Наркомат пошел навстречу, выделив разработчиков И-21 и И-61 в отдельные опытные конструкторские бюро при заводе № 1.

Так 25 декабря 1939 года новый конструкторский коллектив был узаконен.

Бытует мнение, что Поликарпов, уже побывав в руках «компетентных органов» в конце 1920-х гг. по совершенно глупому и никчемному «делу Промпартии», в которую он ввязался по молодости лет, боялся нового ареста и потому был согласен на все. И все же читая опубликованные ныне документы, воспоминания коллег и товарищей Николая Николаевича, создается впечатление, что «животного страха» в отстаивании своих позиций он не имел. Он остался прямым и принципиальным человеком, для которого интересы дела и государства были важнее личных опасений и амбиций. Именно потому он не только стал помогать Микояну, но и предложил перевести к нему больше опытных специалистов, считая коллектив ОКО недостаточно квалифицированным. На такую оценку не стоило обижаться – ведь речь шла о скорейшем перевооружении ВВС на новую технику на пороге войны. Он также посоветовал Микояну, как улучшить проект и приспособить его под завод № 1, ведь задумана машина была под горьковский 21-й завод со сравнительно старым оборудованием, модернизация которого была направлена на освоение производства самолетов из дельта-древесины.

Поликарпов же считал необходимым сделать фюзеляж цельнометаллическим (как он надеялся, возможности завода № 1 это позволяли) и применить новые скоростные профили для крыла и оперения. Но это означало полную переделку проекта, Микоян от советов отказался. Далее он работал самостоятельно, хотя и поддерживал с Поликарповым тесные связи и даже выполнял некоторые совместные проекты – например, унифицированную силовую установку с мотором М-82 для истребителей И-210 и И-185.

Но все это будет потом, а пока, накануне нового 1940 года новый конструкторский коллектив заканчивал проект истребителя И-61, которому было присвоено новое обозначение И-200. Конструкторы, технологи, производственные мастера рабочие трудились день и ночь, что называется, не покладая рук – шла война с белофиннами, усилия СССР по укреплению своих северо-западных границ возбудили резкое недовольство не только Германии, но и Франции, Англии и США, которые сообща кинулись помогать этим будущим союзникам Гитлера. Война была уже не у порога, а прямо здесь и срыва задания оборонного значения нельзя было допустить ни в коем случае.

И они справились – самолет И-200 успешно прошел испытания и был принят на вооружение под обозначением МиГ-1. Но это было ох как непросто – о создании первого МиГа мы вскоре поговорим подробнее.