Опыт этих войн говорил о том, что и в грядущем столкновении со странами оси Берлин-Токио-Рим роль авиации будет важнейшей. А в том, что оно неизбежно, было уверено не только руководство СССР и Красной Армии, но и большинство граждан. Трезвомыслящие люди понимали, что договор, заключенный с Японией после ее поражения на Халхин-Голе, и даже договор о дружбе с Германией – лишь способ оттянуть время, нужное всем договаривающимся сторонам для завершения приготовлений к большой войне между ними.

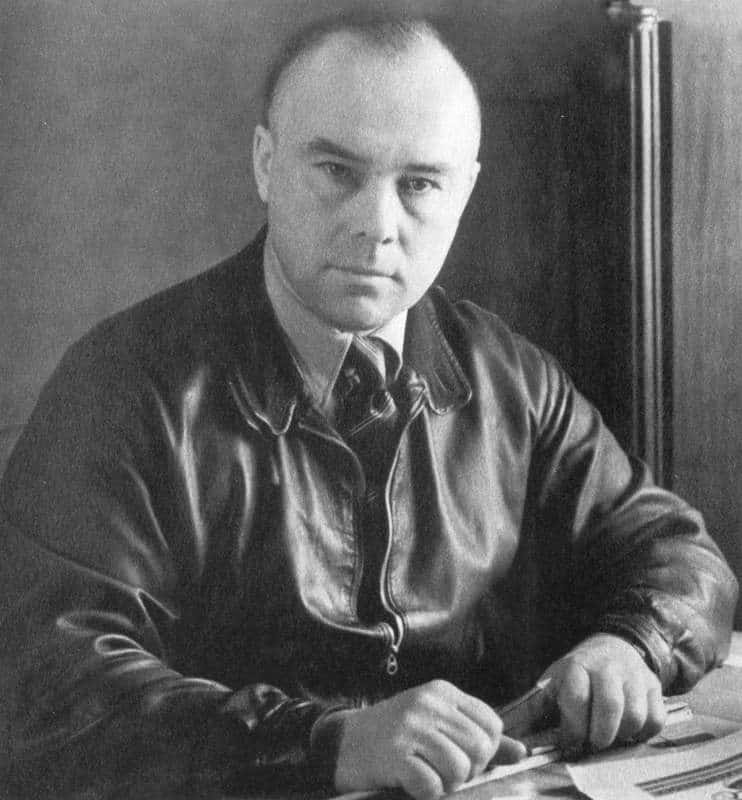

Во всех упомянутых «малых войнах» не успешно применялся истребитель конструкции Николая Николаевича Поликарпова И-16. Появившись в 1934 г. в эскадрильях ВВС РККА, он был передовым и лучшим самолетом своего класса. Он сохранил до конца 30-х гг. способность противостоять не только истребителям-бипланам любых типов и монопланам Мицубиси А5М (тип 96), Накадзима Ki-27 (тип 97), Фоккер DXXI, имевших более консервативную конструкцию (например, неубирающееся шасси), но и машине следующего поколения Мессершмитт Bf 109B, дебютировавшей в Испании. Это стало возможным благодаря последовательной модернизации, проводившейся ОКБ Поликарпова и серийным конструкторским отделом горьковского авиазавода №21.

К лету 1941 г. в строевых частях ВВС Красной Армии и Авиации ВМФ СССР еще оставались И-16 типов 5, 10 и 17 с моторами М-25 и М-25А, или с М-25В. Но большинство составляли истребители с более мощными двигателями М-62 и М-63. Они превосходили всех упомянутых противников, включая немецкий Bf 109B, в маневренности и наборе высоты, лишь незначительно отставая от последнего в скорости при более эффективном вооружении.

Но вслед за первым Bf 109B, который на фирме называли «Бруно», и переходными «Цезарем» и «Дорой», мало отличавшихся от него по конструкции модификаций Bf 109C и D, появился «Эмиль»: истребитель Bf 109E стал серьезной заявкой Люфтваффе на господство в небе будущей войны. Новейшие достижения аэродинамики, материаловедения, моторостроения, радиотехники и технологии производства активно воплощали в новых разработках конструкторы Англии, Франции, США, Японии, Италии, даже Голландии и Польши и других стран, любая из которых вполне могла стать нашим противником.

Советское руководство доверило задачу создания нового, современного самолета-истребителя и Н.Н. Поликарпову, и молодым конструкторам. Большинство из них пока не имели опыта самостоятельной работы в военной авиации, и это был определенный риск. Тем не менее, они создали три удачных типа истребителей – МиГ-1 (на базе поликарповского проекта И-61), ЛаГГ-3 и Як-1, но времени для замены ими парка морально устаревших И-15, И-15бис, И-153 и И-16 и качественного освоения их летным составом не хватило. Потому грядущей схватке с успевшим перевооружить свою авиацию противником пришлось использовать и большое количество морально устаревших самолетов, в том числе И-16.

Попробуем понять, в чем же была разница между представителями истребителей двух разных поколений – И-16 последних его «типов», как назывались модификации самолета в системе документации выпускавшего их горьковского авиазавода № 21, и основным истребителем Люфтваффе Мессершмитт Bf 109E.

Аэродинамика, конструкция, технология и культура производства

На облик И-16 оказало большое влияние развитие спортивной авиации на рубеже 30-х гг. На скоростях 300-400 км/ч основным компонентом лобового сопротивления было трение, определяемое смачиваемой, т.е. омываемой набегающим потоком воздуха поверхностью самолета, и качеством ее исполнения.

Уменьшение площади крыла вело к критическому ухудшению маневренности и взлетно-посадочных качеств, и единственным резервом была длина фюзеляжа. Сокращая ее, конструкторы создали ряд гоночных и пилотажных самолетов, а также истребителей, напоминавших бочонок с крыльями. Впечатление усугублял лобастый звездообразный мотор воздушного охлаждения – по сравнению с рядным двигателем он получался, легче, конструктивно проще, не требуя системы водяного охлаждения, а значит – надежнее и дешевле.

Уменьшение длины фюзеляжа, особенно за счет мотоотсека, сдвигало центровку с оптимальных 20...25% средней аэродинамической хорды до 30% и даже более. Запас статической устойчивости и плечи рулей (расстояния от центров давления вертикального и горизонтального оперения до центра масс машины) уменьшались, самолет становился строже и тяжелее физически в управлении, но в то же время менее инертным – его маневренность улучшалась.

Несмотря на кургузый вид, многие такие машины летали весьма лихо, например, тот же И-16, но век их оказался коротким. За отметкой 400 км/ч баланс сил сопротивления менялся, и на первый план выходила гладкость обводов. Уменьшение сужения носовой и концевой частей фюзеляжа и толщины профиля крыла снижало потери на вихреобразование. Такой самолет не только быстрее летал по прямой, но и имел большие скорости выполнения фигур высшего пилотажа.

Обтекающий стык крыла и фюзеляжа поток за точкой максимальной толщины центроплана попадает как бы в расширяющийся канал, и чтобы ослабить возникающие там вредные вихри ставили зализы (их называли «карманами» по имени изобретателя Теодора фон Кармана). На И-16 «карманы» давали существенный прирост омываемой поверхности, а их изготовление было трудоемкой ручной операцией, а тонкие слабосужающиеся крылья и фюзеляжи позволяли размеры зализов резко сократить, упростив их штамповку из металла. Так было сделано на Bf 109.

На первых И-16 для сокращения разбега и пробега служили зависающие элероны – на взлете и посадке их нейтральное положение смещалось вниз, и они начинали выполнять и функции закрылков. Но они были сложны в регулировке и небезопасны на посадке с боковым ветром, лучше оказались щитки под центропланом, отклоняемые вниз. На И-16 их внедрили с типа 10 в конце 1937 г.

На Bf 109 поставили еще и закрылки – отклоняемые хвостовые части крыла. Теоретически они были более эффективны, но провоцировали срыв потока на консолях, и пришлось поставить автоматические предкрылки. Как только самолет входил в режим сваливания, скорость и напор воздуха на переднюю кромку крыла уменьшались и пружины выдвигали их вперед. С нижней поверхности крыла, где давление повышено и срыва нет, в образовавшиеся щели устремлялся воздух и восстанавливал обтекание верхней поверхности крыла в чувствительной зоне элеронов. Они не требовали внимания пилота, но могли сами выйти, например, на вираже, и скорость самолета внезапно уменьшалась. Другой проблемой оставалась несимметричность щелей и разнобой в выпуске из-за разной жесткости правых и левых пружин. Неодновременный выпуск предкрылков мог кончиться катастрофой.

Самолет И-16 проектировался с закрытой кабиной, но ею пользоваться оказалось невозможно, и поставили традиционный козырек, потеряв 5-10 км/ч скорости в зависимости от режима полета. Мессершмитт считал, что 20-30 км/ч на его скорости 600 км/ч терять неприемлемо, и сделал закрытую кабину с аварийным сбросом средней и задней частей остекления, хотя отработать механизм ему удалось не сразу.

Большинство истребителей в предвоенной Европе имели V-образные моторы жидкостного охлаждения. Особенностью германских стала перевернутая А-образная схема, дававшая, впрочем, такой же малый мидель фюзеляжа – его площадь у Bf 109 была всего 0,995 кв.м, за его прозвали «худым». Но ценой снижения сопротивления стало ухудшение обзора из тесной кабины. Мидель фюзеляжа И-16 был 1,3 кв.м, обзор был несколько лучше, но тоже далек от идеала.

В начале 30-х гг. и истребители, и рекордные гоночные самолеты изготавливались, в основном из дерева, а значительная часть их крыла и оперения обшивалась полотном. Даже в Англии и Франции пока не умели делать металлическую обшивку такой же гладкой, как полотняную или фанерную, и так же плотно подгонять стыки листов и люки. В Японии вовсе не могли формовать большие панели, и ее цельнометаллические самолеты обшивались узкими полосками дюраля, что «нагоняло» вес и сопротивление.

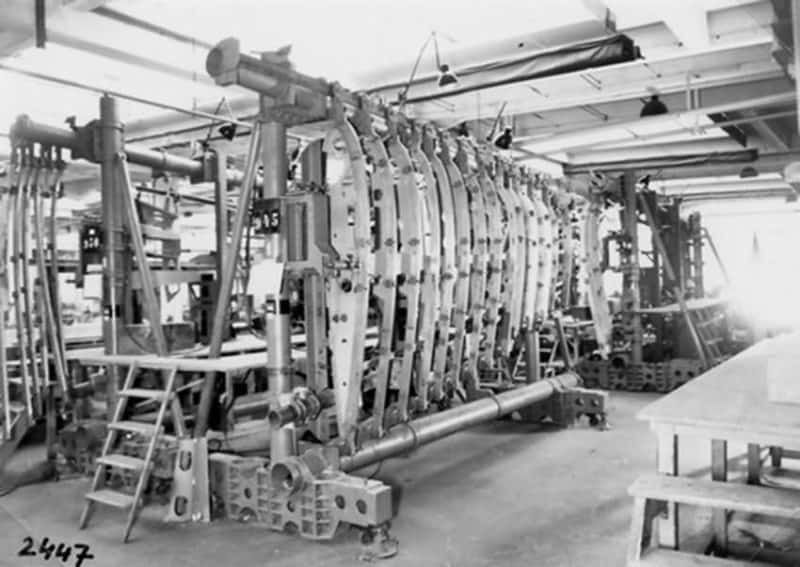

Американцы и немцы поняли, что залог качества это капитальная технологическая оснастка и отказались от ручной выколотки металлических панелей двойной кривизны, перейдя на штампы. Но это для этого надо было иметь много прессов, пуансоны и матрицы стоили дорого, и быстро изнашивались. Германия «решила» эту проблему аншлюсом Австрии, захватом Чехии, Польши, Бельгии, Голландии и Франции, которые имели такое оборудование и ресурсы.

Особенностью Bf 109 было широкое применение горячей объемной штамповки и литья, в т.ч. для сложных силовых деталей систем, что сокращало циклы их механической обработки и экономило дефицитные цветные металлы. Силовой набор изготавливался из стандартных дюралевых профилей. Наконец, был использован магний, который в 1,5 раза легче алюминия. Все это позволило не только снизить вес планера, но и использовать прогрессивный плазово-шаблонный метод сборки и увязки деталей. Это американское изобретение немцы усовершенствовали, введя в сборку специальные переходные детали-компенсаторы, и если, например, при закладке в стапель нервюр крыла нужная форма поверхности не получалась, их просто смещали, возвращая силовые элементы на их законное место. Для ПШМ требовался большой объем подчас весьма дорогой оснастки, но на большой серии это быстро окупалось.

Поликарпов был сторонником лишь постепенной замены древесины металлом, зная состояние наших авиазаводов и металлургии – дюраль с середины 30-х гг. в СССР стал дефицитом и шел в первую очередь на бомбардировщики.

По-прежнему применяя дерево, Поликарпов конечно жертвовал весовой культурой своих конструкций. Зато он создал свои технологические методы сборки и увязки оснастки для снижения трудозатрат, которые пригодились во время войны, т.к. могли быть реализованы рабочими невысокой квалификации. Но эти методы не гарантировали стабильности качества серийных машин, и контрольные испытания показывали, что скорость некоторых И-16 могла быть на 10-30 км/ч ниже, чем у «эталонных» экземпляров, сделанных лучшими бригадами.

Винтомоторная группа

Первые широко выпускавшиеся модификации И-16 имели девятицилиндровые звездообразные моторы М-25А мощностью 650 л.с. на взлете, 710 л.с. у земли и 730 л.с. на границе высотности 2400 м, или же М-25В с несколько меньшими мощностями на взлете и у земли, зато выдававшие 750 сил на эшелоне 2900 м. На типе 18 поставили новый двигатель М-62 той же схемы – 1000 л.с. на взлете, 830 у земли и 800 на границе высотности 4200 м. Его без переделок ставили и на И-16 старых типов, а с лета 1939 г. в серию пошли новые модификации с М-63 мощностью 1100 л.с. на взлетном режиме, 930 у земли и 900 сил на границе высотности 4500 м.

Рядный А-образный двигатель DB 601A-1 самолета Bf 109E-3 первых серий развивал 1050 сил на взлете, 1045 у земли и 1050 на границе высотности 4100 м. Его приводной центробежный нагнетатель (ПЦН) получал крутящий момент от мотора через турбомуфту и выдаваемый им наддув с изменением высоты полета менялся плавно, а М-63 имел 2-скоростной механический привод ПЦН и высотный корректор. Такая система была проще, надежнее, имела лучший КПД, но только на оптимальных высотах, между которыми давление наддува и мощность падали.

Сравнение летных данных серийного истребителей И-16 тип 10, И-16 тип 18 и И-16 тип 10 №1021153 доработанного смотрите в таблице И-16 тип 10 и 18

Опытный И-16 тип 24 на испытаниях на границе высотности выдал вместо расчетных 520 км/ч только 489 из-за снижения КПД винта, на лопастях которого возникали сверхзвуковые течения. Мотор М-63 не имел редуктора и на 2400 об./мин. у земли сверхзвук на лопастях возникал на расстоянии 1,35 м от оси винта (это без учета поступательной составляющей скорости), что составляло 96% от их длины, а на высоте 5000 м, где скорость звука меньше, эти параметры были уже 1,28 м и 91%. Немецкий мотор имел редуктор, и воздушный винт самолета Bf 109E вообще не имел потерь от кризиса Маха во всем диапазоне высот при большем диаметре.

Сравнение зон волнового кризиса на воздушных винтах самолетов И-16 тип 24 и Мессершмитт Bf 109E смотрите в таблице И-16 винт

Самолеты И-16 оснащались винтами ВИШ-6А или АВ-1, устанавливал шаг лопастей которых летчик вручную, плавное регулирование мощности осуществлялось сектором газа, при этом пилот должен был еще и следить за высотным корректором наддува и положением рычага переключения скоростей нагнетателя. В бою делать все это было некогда, особенно на вертикалях, когда высота меняется быстро и значительно. Самолет Bf 109E имел автоматический винт постоянных оборотов, регулировавший мощность мотора шагом (углом установки) лопастей, управление им и газом выполнялось рычагом через гидравлический усилитель, а надежный высотный корректор и турбомуфта ПЦН вовсе не отвлекали внимания пилота, что давало ему в бою драгоценное время.

Наконец, преимуществом «даймлер-бенца» была замена карбюратора устройством непосредственного впрыска топлива фирмы «Бош». Оно позволяло без потери мощности использовать бензин с меньшим октановым числом и обеспечивало бесперебойную работу мотора при длительных отрицательных перегрузках.

Все три истребителя, запущенные у нас в серю перед войной, имели редукторные моторы водяного охлаждения. Но их нельзя было поставить на И-16. Поликарпов отказывался заниматься его ремоторизацией, а на своих новых истребителях И-180, И-185 и И-190 по-прежнему ориентировался на звездообразные двигатели. В то время проходили испытания новые моторы М-71, М-82, М-88, М-89 и М-90, они подавали большие надежды, но пока явно были не готовы даже к летным испытаниям, не говоря уже о строевой эксплуатации, что и погубило эти три машины.

Бортовое оборудование

Истребитель Мессершмитт Bf 109E имел дуплексную приемо-передающую радиостанцию, которая обеспечивала устойчивую связь между самолетами группы, а с землей на дистанцию 60-100 км, что было маловато. Но на истребителях И-16 в строевых частях ВВС КА и авиации ВМФ СССР радиостанция РСИ-3 вообще была крайней редкостью, хотя еще бои в Испании показали, что радиосвязь дает несомненные тактические преимущества.

Серьезными проблемами для нашей авиации были как низкое качество радиооборудования, так и неумение техсостава его обслуживать и настраивать, а летчиков – им пользоваться. К сожалению, в этом наша авиация тогда сильно отставала от противника.

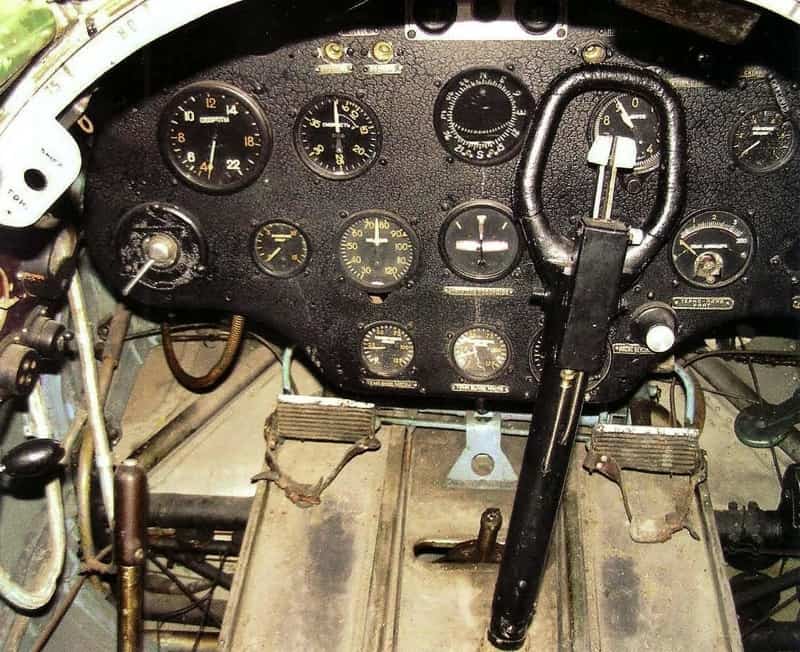

Приборное оборудование «Эмиля» было куда более продвинутым как по составу, так и по качеству и удобству пользования, его размещение и освещение было лучше. Но когда перед Люфтваффе встала задача отражения ночных налетов английских бомбардировщиков, строевые пилоты истребитель Bf 109E забраковали, предпочтя старые C и D, которые были проще в пилотировании. Радиокомпасы и у немцев также оставались пока большим раритетом, отсутствовали посадочные фары.

Преимуществом истребителя фирмы «Мессершмитт» в кислородном оборудовании, как и повышавшими высотность устройствами для впрыска в цилиндры мотора закиси азота на некоторых Bf 109, пилоты Люфтваффе на Восточном фронте могли пользоваться редко. Причиной тому были особенности этого театра военных действий, где ударная авиация работала в основном на малых и средних высотах, что определялось характером основных целей, которыми были сухопутные войска противников.

Вооружение и живучесть

Истребитель И-16 тип 24 получил в наследство от типа 10 два крыльевых и два синхронных пулемета ШКАС калибра 7,62 мм, и благодаря их скорострельности имел полное преимущество перед первыми Bf 109E-1 с четырьмя MG 17 калибра 7,92 мм, расположенными аналогично. Но уже по ходу выпуска этой серии крыльевые пулеметы были заменены 20-мм пушками MG FF, с которыми немецкий истребитель приобрел двойное преимущество по секундному залпу и полуторное – по дульной мощности. Типы 27 и 28 получили вооружение от типа 17 – пушки ШВАК-20 вместо пулеметов в крыле, с которыми секундный залп был на 11% больше, чем у Bf 109E-3, а дульная мощность – на 79%.

В 1940 г. начались поставки модификации И-16 тип 29, среди многих конструктивных изменений которой главным было новое вооружение. Крыльевое оружие сняли, а взамен под мотором поставили пулемет БС калибра 12,7 мм. В сумме с двумя синхронными ШКАСами он давал залп сильнее, чем четырехпулеметный тип 24, но все же вдвое уступающий "Эмилю-3".

Хотя с переходом на модификацию Е-3 с пушками в крыле и другими доработками, вес «Мессера-109» увеличился на 120-170 кг, его скорость по сравнению с Е-1 выросла на 10-25 км/ч в зависимости от высоты полета, а скороподъемность – на 0,5-02 м/с. Замена пушками ШВАК-20 крыльевых пулеметов на И-16 типов 27 и 28 тоже не привела к снижению этих показателей. Время виража на всех этих машинах закономерно ухудшилось, но на маневренности Bf 109E это сказалось заметно больше. Время же выполнения установившегося виража самолетом И-16 тип 29 с его «легким» крылом без вооружения на высоте 1000 м оказалось в оптимальном левом направлении на 10,5 с (в 1,7 раза) меньше, чем у Bf 109E-3 с пушками в крыле. Разница в правом вираже, неудобном с физиологической точки зрения, и выполнявшимся, преодолевая реактивный момент винта, была уже 12,4 секунды, что объяснялось инертностью лопастей немецкого трехлопастного винта VDM. Еще большие преимущества давало отсутствие крыльевого вооружения в неустановившихся маневрах, связанных с креном, например, при входе в вираж, или при изменении его направления.

Облегчение вооружения на малой высоте давало пилоту самолета И-16 тип 29 стопроцентную возможность выиграть с хватку с Bf 109E-3, с учетом отсутствия у последнего превосходства в скороподъемности. Однако для этого наш пилот доложен был не дать себя сбить в первой атаке, а значительное превосходство в скоростях горизонтального полета и пикирования давало на этом важнейшем этапе боя противнику большое преимущество, как и на выходе из схватки. И еще: с подъемом на высоту разница во времени виража между И-16 и Bf 109 сокращалась, благодаря особенностям профиля NACA-230 крыла немецкого истребителя, и предкрылку, который позволял на высоте выходить на большие углы атаки, получая преимущество в подъемной силе и перегрузке.

Чего не было на немецких истребителях в 1941 г., так это реактивных снарядов, тогда как существенная часть И-16 могла брать по шесть РС-82. Конечно, точность пуска их была невысока, а подвеска несколько снижала скоростные и маневренные качества, но даже неприцельный залп в сторону поздно замеченного противника мог не дать ему занять удобное положение для стрельбы и сорвать внезапную атаку. Ну и конечно «эрэсы» оказались полезны при штурмовке наземных целей, а это была одна из главных задач и наших, и немецких истребителей в первый период войны.

Фото: yaplakal.com

Фото: Георгий Анатольевич Зельма, РГАКФД , 1-104649 ru-aviation.livejournal.com

Мессершмитт Bf 109E оснащался автоматическим зеркальным прицелом Revi C12/C с дальномером, который позволял определять упреждение при стрельбе на пересекающихся курсах – наиболее частой ситуации в бою. Но для этого летчик должен был настроить его вручную, что было возможно только при первой внезапной атаке воздушной цели, желательно, неманевренной. В ближнем бою против истребителя использовался востренный механический дублер, не дававший при хорошей видимости особых преимуществ перед более простым и дешевым колиматорным прицелом ПАК-1 самолета И-16.

На точность стрельбы больше влияния оказывала качественная пристрелка оружия. Особенностью немецких истребителей были на разные дистанции сходимости трасс пулеметов и пушек, что затрудняло залповую стрельбу.

Лейтенант Гусев погибнет в воздушном бою 23 августа 1941 года, успев одержать 2 личных и одну групповую победу.

В кабине виден колиматорный прицел ПАК-1

Фото: Георгий Анатольевич Зельма, РГАКФД , 1-104649 waralbum.ru

Как мы уже говорили, расположение и баллистика оружия самолетов И-16 тип 27 и 28 были аналогичны немецкому Bf 109E-3 и подобны были показатели кучности. К ним были претензии и у советских, и у немецких военных, которые требовали приблизить расположение пушек к линии визирования прицела. Поликарпов проектировал модификации И-16 с двумя синхронными орудиями, а Мессершмитт – установку на «сто девятом» одной пушки между блоками цилиндров А-образного мотора, что позволяло вывести ее ствол через полые валы ведомой шестерни редуктора и втулки винта. Но пока ни у того, ни у другого такое вооружение надежно работать «не хотело» и преимущество в гармонизации оружия имел И-16 тип 29, все три пулемета которого стояли вблизи оси симметрии самолета.

Деревянная конструкция И-16 оказалась прочной и живучей, но единственной специальной мерой для повышения живучести была бронеспинка из 9-мм стального листа. Все Bf 109E-1 и первые Е-3 бронирования вовсе не имели, зато их баки были обтянуты протектором – слоем невулканизированной резины, предупреждающей вытекание бензина через пулевые пробоины и уменьшавшим опасность пожара. В конце выпуска серии Е-3 пилот получил 8-мм бронеспинку, следующая модификация Е-4 – стальной заголовник, по ходу выпуска варианта Е-7 была установлена еще и 5-мм бронеплита, прикрывающая маслорадиатор и топливный насос в носовой части самолета.

Уязвимым местом Bf 109 всегда была силовая установка – и сам мотор, и топливная система, и радиаторы. Разнесение системы охлаждения на две ветви с одной стороны было хорошо (после вывода из строя радиатора под одной консолью второй какое-то время спасал мотор от перегрева), но, как правило, его надолго не хватало, а уязвимая площадь возрастала. К тому же, гликолевые радиаторы и их длинные трубопроводы на Bf 109E были расположены в зоне, которая по статистике поражалась в воздушном бою чаще других.

Двигатель DB 601 (как и другие с жидкостным охлаждением) также не отличался живучестью и мог заклинить от одной пулевой пробоины, тогда как М-63 у И-16 наоборот, мог работать даже с простреленным цилиндром. Для летчика его широкая «звезда» оказалась самой надежной броней.

В период войны с Финляндией на И-16 были успешно испытаны бронестекла. На стенде они выдерживали не менее трех попаданий бронебойной пулей из трехлинейки с дистанции 100 м, но в серию для И-16 не пошли. Большинство Bf 109E такой защиты тоже не имели, лишь на небольшой части «Эмилей-7» прозрачные бронепакеты ставили снаружи на лобовое стекло козырька.

Системы нейтрального газа, снижавшей риск возгорания паров бензина в баках при простреле, не было ни на И-16, ни на Bf 109E. Размеры баков И-16 и поражаемой зоны бензопроводов были меньше. Стойкость к возгоранию советского фанерно-полотняного истребителя и немецкого цельнометаллического оказалась примерно равной, т.к. при поражении самолета авиационным оружием вне баков и мотора чаще всего воспламенялись не обшивка и силовые элементы каркаса, а потеки топлива и масла. Герметичность соединений этих систем у немцев была лучше, но сеть трубопроводов на Bf 109 была сложнее, чем на И-16, и стыков было больше, так что таких мест и у «мессера» хватало. Для них пулемет ШКАС, успевавший сделать больше «дырок», был более опасен, чем пушка.

Сравнение тактико-технических данных самолетов И-16 последних типов с немецкими истребителями Мессершмитт Bf 109 и Фокке-Вульф FW 190 смотрите в таблице И-16 и его противники.

Эксплуатационные качества и надежность

Даже в мирное время аварийность в частях советской авиации была высока, а во время войны она была причиной до половины потерь. Но неправильно относить это лишь на счет конструктивно-производственных дефектов материальной части. Анализ опубликованных данных говорит о том, что значительное число аварий и катастроф И-16 было связано с погодой и человеческим фактором.

Жертвой сложных метеоусловий порой становились и опытные летчики, например, получивший Звезду Героя за семь сбитых японских самолетов Антон Губенко. Хотя 31 марта 1939 г. в смоленской авиабригаде полеты были запрещены по погоде, он взлетел, как только прояснилось, на посадке попал в снегопад и на третьем заходе разбился.

Стечение обстоятельств и плохая организация полетов на аэродроме Орша 16 сентября 1939 г. во время освободительного похода в Западную Белоруссию стала причиной столкновения самолетов участника боев в Испании и на Халхин-Голе дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца и командира 21-го ИАП капитана Хары.

На предмет конструктивного дефекта можно отнести склонность И-16 к срыву в штопор из-за задней центровки. Для летчиков разработали специальные тренировки, которые в общем случае исключали такие ошибки, но мало что давали в сложных метеоусловиях. Именно при отсутствии видимости 11 мая 1939 г. сорвались в штопор на УТИ-4 (двухместный учебно-тренировочный вариант И-16) другой участник испанской войны Серов и летчица-рекордсменка капитан Полина Осипенко, оба – Герои Советского Союза. Здесь сыграло свою роль и недостаточное оснащение самолета приборами, но надо признать, что полет проводился в условиях ниже метеоминимума, установленного разработчиком для самолета данного типа.

В то же время к 1941 г. удалось почти полностью изжить проблемы с прочностью планера И-16, надежностью силовой установки и мотора М-63, а также системы управления. Трудны и ненадежны оставались уборка и выпуск шасси ручной лебедкой, особенно, в зимнем обмундировании, а при установке лыж эта процедура была еще более затруднена. На Bf 109 это делала гидравлика, – то была машина уже следующего поколения. Лыжи немцы вовсе не использовали, но в условиях русской зимы это часто делало полеты невозможными.

У самолета Bf 109E был формально нормальный противокапотажный угол, тем не менее случаи капотирования бывали даже у опытных пилотов с отличной техникой пилотирования.

Основной немецкий имел вроде бы вполне эффективные тормоза основных опор шасси, тем не менее, его главные проблемы в летной эксплуатации были связаны с ними. Колея оказалась слишком узкой из-за выбранного конструкторами по компоновочным и прочностным соображениям крепления основных опор крыла к бортовым нервюрам фюзеляжа. Это вкупе с большим стояночным углом и недостаточной площадью киля и руля направления затрудняло руление, взлет и посадку.

Летчик в кабине Bf 109 не мог открыть фонарь при движении по земле (его средняя часть не сдвигалась назад, а откидывалась вбок) и инстинктивно занимал неудобную позу, ногами выворачивая педали. До 10% полетов на Bf 109 в летных школах заканчивалось поломками шасси. Двухместный учебный вариант Bf 109 в ходе войны появился, но выпускался ограничено, в отличие от «спарок» И-16, что всегда затрудняло обучение курсантов.

В управлении немецкий истребитель был проще И-16 благодаря большему запасу статической устойчивости. На испытаниях первого прототипа Bf 109V1 летчик-испытатель Вюрстер вместо десяти сделал 17 витков штопора влево и 21 вправо и, спикировав с высоты 7500 м, сделал у самой земли фигуру «колокол». Тенденции к переходу в плоский штопор он не выявил. Но на серийных машинах регулярно наблюдалась динамическая неустойчивость, проявлявшаяся в склонности к переходу в плоский штопор при резких движениях руля направления на вертикальном пилотаже. Штопор был неустойчивым – серийный самолет Bf 109E мог самопроизвольно переходить из обычного штопора в плоский и наоборот.

Истребитель Поликарпова был хорошо приспособлен к полевой эксплуатации в любом климате, от субтропиков Туркестана до Арктики, чего нельзя было сказать о «мессере». Но, оперативно реагируя на расширение географии применения своего продукта, немецкие конструкторы за первые полтора года войны смогли сделать многое. Кое-что – ценой увеличения веса конструкции, но остальное – путем улучшения наземных средств технического обслуживания.

Это также была сильная сторона самолета противника. Наших механиков таким подспорьем не снабжали, тем не менее они умудрялись обеспечивать бесперебойную боевую эксплуатацию и ремонт И-16 в полевых условиях. Не даром их называли «черной силой» – за цвет комбинезонов и рук, почерневших от ГСМ, знойного солнца и зимней стужи.

Фото: albumwar2.com

В последний мирный вечер, или пролог вместо эпилога

К исходу субботы 21 июня 1941 г. в Военно-воздушных силах Красной Армии и в авиации Военно-Морского Флота СССР на всей территории страны насчитывалось более 19000 боевых и учебных самолетов. Оговоримся сразу – численный состав нашей авиации того по сей день остается предметом споров, ввиду сложности учета такого большого количества самолетов, принадлежащих разным видам Вооруженных Сил, находившихся в строевых частях, в резерве, на заводах – принятых военприемкой, но не отправленных в части, в летных школах и т.п. По авиации пяти приграничных округов и ВВС 14-й общевойсковой армии в районе Мурманска цифры также в разных документах разные.

Автор считает наиболее правдоподобными сведения, опубликованные Г. Корнюхиным (Воздушная война над СССР. 1941. М., «Вече», - 2008 г.). Дополнив их данными московского историка В. Маслова конкретно по И-16, получается, что только в частях ВВС (без ДБА) на границе на 21 июня 1941 г. мы имели 6952 боевых самолета, в т.ч. 4153 истребителя (не считая самолетов этого класса в бомбардировочных и штурмовых полках). Новых МиГ-3, Як-1 и ЛаГГ-3 было 874, бипланов И-15, И-15бис и И-153 насчитывалось 1782, а остальные 1497 машин это И-16. Авиация Черноморского, Балтийского и Северного флотов имела 778 истребителей, в т.ч. 611 типа И-16.

Данные по противнику также неоднозначны. Мы воспользуемся цифрами из монографии Kampf um die Luftherrschaft немецкого историка Олафа Грохлера, изданной в Берлине 1989 г. В сосредоточенных на советской границе частях 1-го, 2-го, 4-го и 5-го Воздушных Флотов Люфтваффе на 22 июня 1941 г. было 3604 самолета, из них 2923 – в боевых частях. Истребителей насчитывалось 1025, т.е. около трети, тогда как у нас – примерно 50% (с учетом самолетов ДБА в приграничной зоне и морской авиации). Но вся эта тысяча с лишним самолетов – были новые Bf 109. Они составляли самый большой сегмент немецкой воздушной мощи на Востоке.

У нас новых истребителей было ненамного меньше, но многие МиГи, Яки и ЛаГГи стояли в ящиках в ожидании сборки на полевых аэродромах, а то и на заводах, хотя считались принятыми заказчиком. Летчики на местах их только начали осваивать, а пилоты «мессеров» уже успели пройтись на своих новых истребителях победным маршем по всей Европе. А еще у них под рукой было «пушечное мясо» в виде итальянских, болгарских, румынских, венгерских, словацких, хорватчких и финских ВВС, которые хотя и были заметно хуже вооружены, подготовлены и мотивированы, но в сумме имели значительную численность.

И еще. Когда три немецкие группы армий застыли в ожидании команды на вторжение в СССР, в их истребительных эскадрах помимо самолета Bf 109E, о котором мы подробно говорили выше, уже были еще более новые истребители Мессершмитт Bf 109F, строевые летчики Люфтваффе в тылу в Германии и на Западном фронте начали освоение Фокке-Вульфа FW 190А-1, а на заводе Мессершмитта в Аугсбурге шло проектирование новой модификации «сто девятого» – Bf 109G с новым мотором DB 605. Они имели еще более высокие скорости и высоты полета, еще более мощное вооружение и развитое бронирование, лучшее оборудование и со всеми ними придется столкнуться созданному в первой половине тридцатых годов истребителю И-16.

Их противоборство начнется на рассвете в воскресный день 22 июня 1941 года. О том, как это было, читайте в следующей части статьи.