Вертолеты – французский стиль

Первые инженерные проекты летательных аппаратов тяжелее воздуха во Франции были созданы еще в XIX веке и именно в виде вертолетов – об одном из них мы рассказывали во время первой экскурсии по залам Музея авиации и космонавтики Ле-Бурже. В детстве я зачитывался романом Жюля Верна «Робур-завоеватель» – там был описан большой воздушный корабль с несущими винтами, на котором бравый авантюрист разгуливал по всему миру, устанавливая свой суверенитет над воздушным пространством Земли. Наверное, в позапрошлом веке думалось, что такие аппараты вот-вот появятся во плоти, но все оказалось не так уж просто.

Леонардо да Винчи предложил идею вертолета еще в XVI (если не ошибаюсь) веке. Но если даже он имел бы для него подходящий мотор и построил бы такую машину, летать поступательно и устойчиво она бы все равно не могла. Во-первых, из-за реактивного момента несущего ротора ее закручивало бы вокруг вала ротора в направлении, противоположном вращению этого ротора. И во вторых, у нее не было предусмотрено ничего для создания тяги, необходимой для поступательного перемещения в горизонтальной плоскости.

С этими главными трудностями столкнулись строители первых вертолетов. Найденное в самом начале пути решение оказалось теоретически верным. Во-первых, надо сделать не один ротор, а два – они должны вращаться в противоположном направлении и реактивный момент одного погашал бы таковой у другого. И во-вторых, надо непрерывно поворачивать лопасти роторов так, чтобы вектор равнодействующей аэродинамической силы на роторе в целом был не вертикален и направлен в нужную сторону. Тогда его горизонтальная составляющая толкала бы вертолет вперед – туда, куда нужно пилоту. И вертолет смог бы не только подниматься, но и летать горизонтально, причем не только носом вперед, но и хвостом и даже боком. Это делал так называемый автомат перекоса, благодаря которому такого спектра возможных перемещений не дает ни одно другое транспортное средство и вертолет именно этим и уникален!

Все это правильно и именно так устроены современные вертолеты соосной схемы, «королем» которой был великий советский авиаконструктор Николай Ильич Камов. Но на то он и гений, чтобы остальные стояли на ступеньку ниже него.

И действительно – у многих и многих пытавшихся воплотить эти простые мысли в жизнь до Н.И. Камова долго ничего не получалось.

неудачным экспериментом.

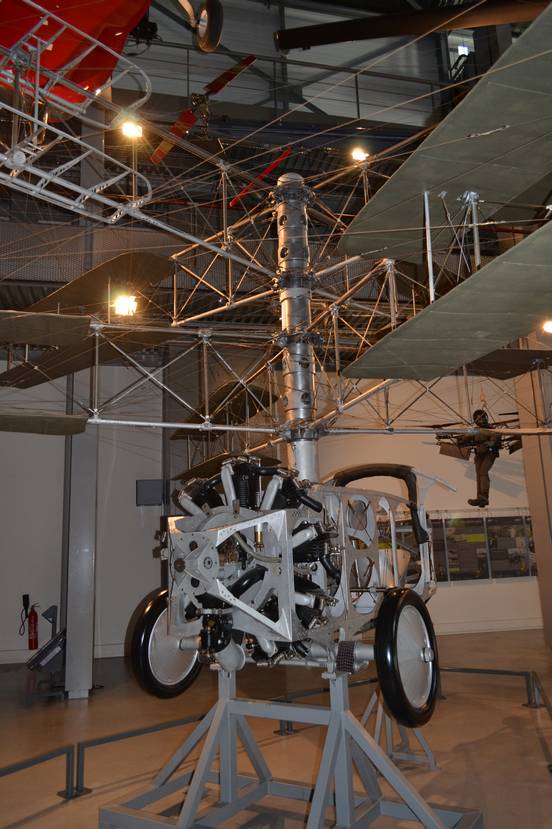

Машина имела два ротора противоположного вращения,

каждый из которых состоял из трех лопастей бипланного типа.

Ее автомат перекоса, которым пилот должен был управлять

горизонтальным ее перемещением, также оказался, мягко говоря,

не лишен некоторых недостатков

Первыми успешно летавшими аппаратами с несущим винтом оказались не вертолеты, а автожиры.

Автожир – это в некотором роде гибрид самолета и вертолета, и основную подъемную силу в нем создает не крыло (его может и вовсе не быть), а именно несущий винт. Чаще всего, этот винт не соединяется ни с каким мотором-приводом, а вращается под воздействием набегающего потока (auto gyro – и означает буквально «крутится сам»). Автожир разгоняется как самолет под действием тяги обычного самолетного воздушного винта и отрывается от земли, когда обороты винта несущего возрастут настолько, что создаваемая им тяга превысит взлетный вес.

Реактивный момент винта автожира погашает частично тяговый воздушный винт (для этого надо правильно согласовать направления их вращения), а остальное берет на себя вертикальное оперение. Ну а собственно с силой для полета вперед все ясно и без слов.

Одним из первых смог сделать нормально летавший автожир испанец Хуан де ла Сиерва – первый его аппарат С.1 был построен в 1920 году. Но в своей не шибко индустриально развитой стране он не смог реализовать свое изобретение и уехал в Англию, где сделал ряд усовершенствованных образцов, в том числе и этот C.8L Mk.II, который участвовал в воздушных гонках на Кубок Короля в 1928 году.

Но крыло помогало мало, больше «тормозило» аппарат. Тогда неугомонный испанец отказался от него, а взамен придумал устройство, которое назвал «прыгуном». Это была простая муфта, которая соединяла несущий винт с мотором, и он раскручивался перед взлетом. А как только автожир взлетал и достаточно разгонялся, муфта рассоединялась, и ротор начина вращаться независимо от мотора.

Однако опять же отладить прыгуна и найти правильную методику «прыжкового взлета» удалось не сразу, и на одной из первых серийных моделей автожира С.30 он ставился, скорее, в экспериментальном порядке.

И все же автожир Сиервы С.30 уже строился в ощутимых количествах – фирма «Авро» в Англии выпустила их 78 штук, еще 25 сделала французская компания «Луар и Оливье», а 40 построил завод «Фокке-Вульф» в Германии…

Военная карьера автожира как класса летательных аппаратов оказалась не блестящей, зато он стал буквально предметом поклонения среди авиаторов-любителей

Да, идея автожира оказалась невостребованной ни в военной, ни в коммерческой авиации. Но все-таки автожиры до сих пор строят. Где? Чаще всего дома в сарае. Или на маленьких фирмочках, которых теперь и у нас пруд пруди. Каждый посетитель практически любого аэрошоу может их посмотреть и даже потрогать, а если при деньгах – то и покататься на автожире и сегодня. Я, например, видел такие летательные аппараты в районе Аэроклуба Эльзаса в Страсбурге и на аэродроме Аэроклуба имени Валентины Степановны Гризодубовой в моем родном Харькове…

Итак, автожиры летают повсюду до сих пор, но как я уже говорил, большие фирмы ими не занимаются. Возможно, причиной тому их ограниченная размерность и грузоподъемность, что не способствует успеху ни в коммерции, ни в военном деле. Другое дело – вертолеты.

Еще в 1908 году один из пионеров французской и мировой авиации Луи Бреге стал пытаться строить именно их. Он предпочитал соосную схему и работал над ней почти полвека – и когда еще был молодым «энтузиастом из гаража», и став почтенным президентом одной из самых больших авиастроительных фирм Франции. Но все его старания пропали даром.

В середине ХХ века была мода на так называемые «реактивные вертолеты», несущие винты которых вращались не двигателем через редуктор, а реактивными струями, которые выдувались с концов лопастей. Считалось, что так можно добиться больших скоростей полета и улучшить обтекание самой лопасти благодаря явлению эжекции потока, то есть «прилипания» его к движущейся с большой скоростью струи. Как раз на концах лопастей срыв потока наиболее вероятен и опасен и это казалось решением проблемы.

Реактивную тягу пытались использовать и для уравновешивания реактивного момента несущего винта – многие конструкторы надеялись, что такое устройство будет легче и проще, чем, например, колонка соосного винта с ее двойным автоматом перекоса для двух его каскадов противоположного вращения.

В таком ключе попытались сделать вертолет и конструкторы концерна «Сюд-Уэст» – Национальное авиационное промышленное объединение Юго-Запада объединило национализированные во второй половине 30-х годов предприятия авиапромышленности этой части Франции.

Его поршневой мотор Mathis G8 мощностью 220 л.с. приводил в движение не несущий винт, а компрессор. Этот агрегат втягивал забортный воздух через трубу под фюзеляжем, сжимал его и направлял под давлением в трубы, идущие вдоль лопастей несущего винта. Туда же поступало горючее, которое воспламенялось в камерах сгорания на концах лопастей и из их сопел истекали реактивные струи, которые и вращали воздушный винт.

Можно только догадываться, насколько сложными и капризными были устройства для подачи сжатого воздуха и топлива в лопасти – ведь они вращаются и вокруг своей колонки, и вокруг собственной оси при работе автомата перекоса.

Но причиной отказа от самой идеи «реактивного вертолета» стало не только это, но и слабенькая эффективность такой силовой установки, ее мизерные коммерческие показатели – грузоподъемность, экономичность и т.п.

Это единственное, что удалось использовать из опыта создания вертолета «Ариэль» в будущем. Сегодня есть серийные вертолеты, использующие такой принцип, который американцы именуют NoTaR – No Tail Rotor («нет хвостового винта»). Их строит, например, фирма «МакДоннелл – Дуглас» в США.

Но абсолютное большинство современных вертолетов хвостовой винт имеют. Его еще называют рулевым или компенсирующим, потому что он уравновешивает тот самый гироскопический (вернее, реактивный) момент от винта несущего и не дает машине «крутиться» вокруг его оси. А саму схему вертолета с компенсирующим винтом теперь именуют классической. Именно так был скомпонован первый в мире действительно успешный вертолет – Сикорский R-4.

Он появился в самом начале 1942 года и менее чем через два года начал выпускаться серийно и поставляться для американских вооруженных сил. Рулевой винт у R-4 стоял на длинной хвостовой балке так, что плоскость его диска была параллельной плоскости симметрии фюзеляжа, то есть он создавал тягу, перпендикулярную обычному направлению полета. Если пилот увеличивал обороты мотора, то увеличивались обороты и реактивный момент несущего винта, но и тяга винта рулевого росла, и наоборот. И летчик мог не заботиться о регулировке рулевого винта – он сам подстраивался под режим работы винта основного – несущего.

Это было то, что надо. Но не все это понимали. И те, кто не понимал, по наивности своей думали, что могут сделать лучше. Такие мысли посещали, наверное, умы работников еще одного французского госконцерна – «Сюд-Эст» (SNCASE – Национальное авиационное промышленное объединение Юго-Востока).

Работа над вертолетами на этом предприятии началась сразу после войны с копирования трофейной немецкой машины Focke-Achgelis Fa 223. Этот вертолет поперечной схемы сохранял устойчивость благодаря противоположному вращению двух несущих на длинных фермах по бокам фюзеляжа, что определило его громоздкую компоновку. И конструкторы SNCASE попытались найти свою альтернативу и этой схеме, и «классике» с рулевым винтом. Последний, напомним, создает горизонтальную тягу перпендикулярно оси фюзеляжа, расходуя мощность в «неоптимальном» направлении. На своем экспериментальном вертолете S.E.3101 они попытались сделать так, чтобы компенсирующий винт (точнее, сразу два) был бы и несущим.

Рулевые винты стояли на консолях V-образного оперения и должны были давать не только момент, погашавший таковой у несущего винта, но и существенную добавку подъемной силы, уравновешивающей вертолет по тангажу.

В 1957 году во французской авиапромышленности произошла очередная реформа – государственные концерны SNCASO, объединявший заводы юго-запада страны и SNCASE (юго-востока) были слиты в общий «котел», который теперь именовался Sud-Aviation, что буквально означало «Авиация Юга».

И вот на этом теперь очень большом предприятии были продолжены работы по созданию собственного французского вертолета. Вопрос считался очень важным, так как вопрос о том, как освободиться от импортной зависимости и в этой области вышел на общенациональный уровень. Не только правительство, но и народ Франции считали, что необходимо возрождать свою страну именно как суверенную и самостоятельную во всех отношениях мировую державу. А сделать это можно, только имея мощную, современную и самодостаточную промышленность, которая делает всё сама.

Еще не закончился бюрократический процесс перехода многочисленных больших и малых предприятий под новую «крышу», когда конструкторы Объединения «Зюд» приступили к разработке легкого вертолета классической схемы, взяв за основу проект S.E.3130, который был начат еще под эгидой SNCASE на заводе в Мериньяне.

Формально аппарат предназначался для поиска и спасения попавших в бедствие в горах, но очевидно практически с самого начала S.E.3130 задумывался как многоцелевая машина, пригодная как к военному, так и к гражданскому применению, причем не только у спасателей или полиции, но и для решения многих других задач.

Темно-серый карданный вал идет от раздаточного редуктора на двигателе на угловой редуктор на конце хвостовой фермы и вращает двухлопастный винт. Его лопасти имеют устройство изменения шага, но летчик им не управляет и оно работает полностью автономно

В то время считалось, что двигатель выгодно менять газотурбинным, если требуется большая мощность. Миниатюрные ГТД пытались делать многие, но такие двигатели долго не находили спроса. И именно легкий вертолет стал тем объектом, на которых они, что называется, нашли свою нишу. Уже в шестидесятые годы французские моторостроители выходят в мировые лидеры в производстве малогабаритных газотурбинных (турбовальных) двигателей для вертолетов

совершил свой первый полет 12 марта 1955 года. Он успешно прошел

испытания и затем много лет использовался в летно-испытательном центре в

Бретиньи-сюр-Ож как вспомогательная машина. Уже в конце 50-х годов

«Алуэтт» II пошел в серийное производство, и до 1975 года было

выпущено 1305 таких машин, которые поставлялись как вооруженным силам,

спецслужбам и частным фирмам Франции, так и в 30 других стран мира. Многие

такие вертолеты летают до сих пор, но под другим обозначением – в 1970 г.

государственные авиастроительные концерны Юга и Севера Франции, а также

производители баллистических ракет были в очередной раз объединены и

образованная структура получила название «Аэроспасьяль».

Новое предприятие ввело свою систему обозначения продукции,

и вертолет стал именоваться SA313

«Лама» по основным своим конструктивным решениям напоминала «Алуэтт» II, но получила новый несущий винт и существенно более мощный газотурбинный двигатель Turbomeca Artouste III, развивавший целых 870 л.с. На опытной машине французский пилот Жан Буле установил непобитый до сих пор рекорд высоты полета на вертолете, поднявшись на 12442 метра. Температура там была -63 °С – можно представить, каково было летчику в такой кабине, но он выдержал. А вот двигатель – нет. Когда ГТД отказал, Буле в весьма разреженном воздухе смог удержать машину от перехода в неуправляемое падение и вышел на режим авторотации, благополучно приземлившись. И это тоже – уникальное достижение – никто даже не надеялся, что вертолет в принципе может выйти на режим авторотации в разреженном воздухе стратосферы.

Хотя для серийных двигателей Artouste IIIB мощность пришлось ограничить до 550 л.с. по требованиям обеспечения надежности и ресурса, характеристики вертолета «Лама» оставались настолько высоки, что он мог летать даже в Гималаях.

Во Франции, Индии, Румынии и Бразилии построено 1450 вертолетов «Лама», которые эксплуатировались в 31 стране мира и летают до сих пор. Для вертолетчиков-спортсменов это просто культовая машина, как «Лотус» или «Феррари» для автогонщика

Важным этапом развития французского вертолетостроения стал «Алуэтт» III, выпущенный фирмой «Зюд Авиасьон» в 1959 году. Более мощная и грузоподъемная машина также использовалась во многих отраслях хозяйства, в армии и на флоте. Таких вертолетов во Франции, Индии и Румынии построено 1454 штуки, как для своих нужд, так и на экспорт. Я попытался посчитать в Википедии, сколько стран получали такие вертолеты, но после того, как третий раз сбился со счета, бросил это занятие. Но могу предположить, что список эксплуатантов вертолета «Алуэтт» III на этом популярном ресурсе не полный – там не хватает как минимум одной страны. Один мой старый товарищ еще в советское время видел «Алуэтт» в филиале НИИ Военно-воздушных сил СССР в Саках. По его словам, эта машина была куплена в Румынии для ознакомления с ее конструкцией наших специалистов, а затем использовалась для обеспечения работы Института на полигонах Крыма.

Вертолет оснащен особым колесно-лыжным шасси, приспособленным к работе и в горах, и на обычных аэродромах

В 1967 году совершил свой первый полет вертолет Зюд Авиасьон SA341 «Газель». Его главной особенностью была конструкция рулевого винта – он был установлен в отверстии в широкой части килевой балки и находился как бы в коротком тоннеле. Хотя такой винт, именуемый фенестроном, имеет ряд недостатков (большая масса, дороговизна, неприятный спектр шумов), улучшение экономичности и повышение безопасности вертолета в целом делают его весьма выгодным и в последнее время фенестрон применяется все шире.

Англичане утверждают, что это устройство придумали именно они, «козыряя» патентом, датированным аж 1943 годом. Так и хочется воскликнуть: Англия – родина слонов! Патент – патентом, по сути, это просто бумажка, но почему-то «томми» не смогли его реализовать, а сделали это первыми французы. И успешно – наверное, потому, что их фенестрон от патентованного отличается чем-то очень важным.

Экземпляр вертолета SA341 в Музее Ле-Бурже стоит в окраске французской армейской авиации. Аппарат очень эффектный и выглядит вполне современно даже сегодня, хотя я понимаю, что по своим тактико-техническим данным он не ровня Ми-28 или «Тигру»

7 декабря 1962 года совершил первый полет этот вертолет SA321 «Супер Фрелон». Его спроектировал французский концерн «Зюд Авиасьон» в сотрудничестве с американской фирмой «Сикорский», которая сделала несущий винт, и с итальянским «Фиатом», отвечавшим за главный редуктор. Здесь французам понадобилась помощь потому, что сами не справились.

В то время это был один из самых больших вертолетов во Франции – его взлетный вес был 13 тонн. По сравнению с нашим Ми-6, который только поднимал в кабине 12 тонн, а весил больше сорока, французский «тяжеловес» мелковат конечно, но для Западной Европы и это было большое достижение.

В Музее хранится первый опытный образец машины. В него можно зайти и ощутить себя в полете, посмотрев сквозь остекление грузовой кабины на проплывающее «внизу» видеоизображение пейзажа. За вход в такие самолеты и вертолеты в Ле-Бурже надо платить (вход в сам Музей бесплатный), мы этого делать не собирались, но работники Зала прототипов («Супер Фрелон» стоял не в Зале вертолетов, а именно там) все равно пригласили нас туда. Коллектив Музея по хорошему отношению к посетителям вообще можно ставить в пример любому другому заведению такого рода.

Но вернемся собственно к вертолету «Супер Фрелон», который представляет собой довольно занятную машину.

По его образцу завод «Зюд Авиасьон» / «Аэроспасьяль» в Мериньяне построил более ста серийных вертолетов для ВВС и морской авиации Франции, а также экспорт в семь стран. В Китае, например, этот вертолет именуется Z-8 и летает до сих пор как военный.

есть герметичные люки. По его бортам установлены поплавки, которые

обеспечивают остойчивость, когда машина садится на воду.

Но все же для нее это в некотором роде чрезвычайный режим –

он не предназначен для частого использования и существенно ограничен

по погодным условиям. Нормально «Супер Фрелон»

может садиться только на спокойную воду, где ни будь в тихой бухте,

а лучше – в закрытой со всех сторон лагуне или вообще на озере

составляли три турбовальных двигателя Turboméca Turmo IIIC мощностью

по 1750 л.с., которые вместе стоили, наверное, дороже, чем два советских 5500-сильных

ГТД Д-25В на том же Ми-6. И с учетом их ресурса, затрат топлива и стоимости

обслуживания цена одного тонно-километра на Ми-6 получалась существенно ниже.

Это имеется в виду не в СССР и во Франции, а в одной и той же стране.

И «Супер Фрелоны», и Ми-6 одновременно эксплуатировал Ирак.

Первоначально он собирался использовать эти французские вертолеты,

для береговой обороныи они были поставлены ему с возможностью пуска

противокорабельныхракет АМ39 «Экзосет». Но в этом качестве ценность

«Супер Фрелона» оказалась невелика, и они больше возили грузы и людей, чем ракеты

Все-таки тяжелые вертолеты для Франции и вообще для Европы – «не ее профиль деятельности». Ну, «не идут» они там, что поделаешь. Зато легкие и средние машины – другое дело. И гражданские, и военные. Кое-что, например, «Дофин» и «Экюрель», даже Соединенные Штаты для полиции, ФБР и береговой охраны покупают.

Описанные выше машины показали, что французские вертолетчики работать могут, и их стали приглашать к совместным проектам. Первыми это стали делать англичане, правда потому, что им в 60-х годах вдруг перестало хватать денег на то, чтобы хоть что-то сделать своими руками и мозгами от начала и до конца.

К сожалению, я не увидел в Музее трех главных «продуктов» такой совместной деятельности французской фирмы «Аэроспасьяль» и английской «Уэстленд» – легкого многоцелевого вертолета «Линкс» и средних транспортных «Пума» и «Супер Пума» (возможно, я до них просто не дошел?). Зато несомненным украшением Зала вертолетов в Ле-Бурже является этот экспериментальный винтокрыл Х3. Он сделан во Франции и несет французский гражданский регистрационный код F-ZXXX, но юридически уже является не собственностью частной, а коллективной, поскольку построен под общей «крышей» европейского концерна «Еврокоптер».

Действительно, к фюзеляжу серийного вертолета Еврокоптер ЕС155 «прицепили» двухкилевое оперение самолетного типа и крыло, на концах которого стоят два тянущих воздушных винта. И их, и единый винт несущий, вращают два двигателя Rolls-Royce – Turbomeca RTM322-01/9a мощностью по 2000 л.с. Двигатели расположены в фюзеляже, а в гондолах на концах крыла находятся соединенные с ними карданными валами угловые редукторы со своей системой охлаждения и механизмы управления шагом винтов. Последние – важнейший компонент системы обеспечения устойчивости. Компенсирующего винта винтокрыл Х3 не имеет, а реактивный момент несущего винта уравновешивается разностью тяг правого и левого винтов путем поддержания определенной разницы в величине шага их лопастей

Вообще конец 50-х – начало 60-х годов ХХ века для французской авиации (особенно, военной) стали периодом великого прорыва. Именно в это время авиация Франции к полной, совершенной неожиданности для ее «партнеров» (прежде всего, для почивавших на лаврах после II мировой войны англичан) вновь стала первой в Европе. И этому мы посвятим нашу следующую экскурсию по залам Музея авиации и космонавтики Ле-Бурже.