500 лет спустя

В прошлом году исполнилось 500 лет со дня рождения величайшего венецианца. По решению ЮНЕСКО в 2008 году юбилей Андреа Палладио праздновался во всем мире. Уникальность личности Палладио состоит в том, что он был единственным архитектором в истории, чье творчество вызвало целую бурю копирования и подражания, не утихающую на протяжении пяти столетий. Мастер всех времен и теоретик классического стиля, он стал “крестным отцом” европейской архитектуры.

Англия, Франция, Голландия, Швеция, Польша, Дания... Невозможно представить, как бы выглядела сегодня старушка Европа без палладианских дворцов, соборов, особняков и колоннад.

Гениальный архитектор не “застроил” всю Европу, нет. Для этого человеческая жизнь слишком коротка. Феномен Палладио заключается в том, что на основе его творчества и теории это сделали другие — лучшие архитекторы разных стран и эпох. Отголоски творческих идей Палладио можно увидеть даже в архитектуре США и Южной Африки, Австралии и Индии.

После смерти Палладио, все просвещенные европейцы, жившие к северу от Италии, стремились посетить alma mater классической архитектуры, а труды “крестного отца” многократно переиздавались практически на всех языках Европы. И хотя первая волна палладианства приходится на XVII век, интерес к особнякам палладианского стиля сохранился и сегодня, 500 лет спустя.

Жизнь и творчество

О жизни самого Андреа Палладио сохранилось мало фактов. Лучше всего о нем рассказывают его бессмертные архитектурные памятники. Палладио спроектировал множество вилл, дворцов и соборов преимущественно в Венеции, Виченца и округе. Среди них вилла Годи (Лонедо, 1540 г.), вилла Писани (Баньоло, 1544 г.), вилла Барбаро (Мазер, 1554 г.), а также ставшая наиболее желанной для копирования во многих странах Европы вилла Капра ла Ротонда (Виченца, 1567 г.). Это дворцы Изеппо де Порти (1552 г.) и Палаццо Тьене (Виченца, 1556 г.) , а также собор Св. Петра ди Кастелло (1545 г.), собор Санта-Лючия (1580 г.) в Венеции, базилика в Виченца (1545 г.) и бенедиктинский монастырь Сан-Григорио.

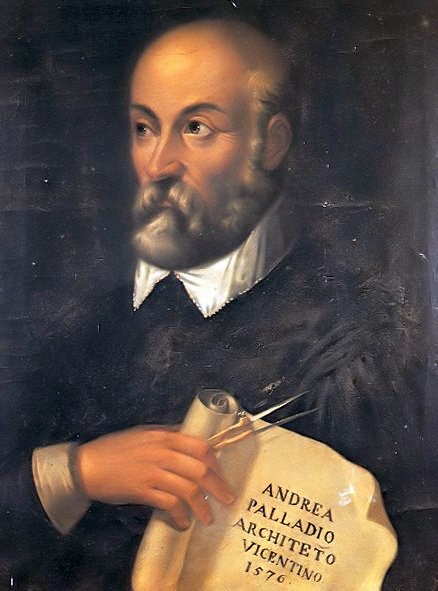

Андреа Палладио (1508-1580 г.г.) родился в Падуе, что в те времена была частью Венецианской республики. Его настоящее имя — Andrea di Pietro della Gondola. Новое имя пришло к нему вместе в известностью, когда Андреа было тридцать лет. Граф Джорджио Трессино, пораженный глубиной ума и силой таланта создателя своей виллы, назвал его Палладио, в честь древнегреческого божества мудрости — Палласа Афинского.

Для молодого человека, который начал тяжелую трудовую жизнь, когда ему было 10 лет, в бригаде каменотесов, это был огромный успех. Впрочем, когда Андреа исполнилось 13 лет, он убежал в близлежащий город Виченца, прерывая свой контракт. Здесь он стал работать в ведущей мастерской каменотесов и учился у известного мастера Бартоломео Кавацца.

В 1541 году Палладио выехал в Рим, чтобы изучать классическую архитектуру. Палладианский стиль, названный в честь работ великого архитектора, представляет собой упорядоченную форму классической римской архитектуры — квинтессенцию стиля эпохи Возрождения, торжественного величия, удобства и абсолютной гармонии.

Творчество Палладио стало широко известно в европейских странах после того, как он издал в 1570 году книгу “I Quattro Libri dell’ Architettura” (“Четыре книги об архитектуре”), которая произвела неизгладимое впечатление на всю Европу и стала настольной книгой архитекторов практически на века: во времена Палладио, после его смерти и столетия спустя. Быстрее всего новый стиль прижился во Франции — в долине реки Луары.

Гордость великого зодчего

Ни в одной стране палладианство не было принято так широко и основательно, как в Англии. У практичных и любящих старые традиции англичан не слишком приживались фантастические и замысловатые сюжеты барокко. Древнеримские образцы архитектуры, классика, идеальные математические пропорции, другими словами, палладианский стиль, так пришелся англичанам по душе, что стал одним из основополагающих элементов британской архитектуры. Английскими преемниками Андреа Палладио стали архитекторы Иниго Джонс, Кристофер Рен, а также Ричард Бойл, 4-й граф Корк, более известный как лорд-архитектор Барлингтон. Однако, именно Иниго Джонс вошел в историю английской архитектуры как “крестный сын” Андреа Палладио.

Иниго Джонс (1573-1652 г.г.), родоначальник британской архитектурной традиции, дизайнер и художник, пройдя обучение в Италии, не сразу “принес” палладианство в Англию. Сначала английский поклонник Палладио представил этот благородный классицистический стиль на севере Европы. Молодой Иниго снискал расположение датского короля Кристиана IV и некоторое время работал у него при дворе. В 1605-1610 гг. Джонс служил придворным художником и архитектором сестры Кристиана — Анны Датской, которая стала королевой Англии. В течение последующих 28 лет, с 1615 по 1642 годы, Джонс был главным придворным архитектором Якова I и Карла I.

Первым палладианским зданием в Англии стал “Дом королевы” (“The Queen’s House”). Этот небольшой, но красивейший дворец, что и сегодня находится в Гринвиче, свидетельствует о переломном моменте в истории британской архитектуры. Строительство дома началось в 1616 году. Дом должен был служить личными апартаментами королевы Анны Датской, жены Якова I. Однако, эту работу пришлось прервать, когда в 1619 году сгорел Уайтхолльский дворец в Лондоне. Строительство Дома королевы было завершено только к 1638 году, и небольшой дворец стал личными апартаментами уже другой королевы, Генриетты- Марии, жены Карла I.

Дворец поражает совершенством палладианского стиля: идеями математической пропорции и гармонии. Содержит такие уникальные элементы, как оригинальную роспись потолка в стиле “гротеск” в спальне королевы, “Лестницу тюльпанов” — первую металлическую винтовую лестницу в Великобритании, запроектированную без дополнительных опорных пунктов, а также удивительной красоты искусство деревянных резных декораций Большого зала.

Сегодня Дом королевы является частью Национального морского музея. Один из важнейших историко-архитектурных памятников Англии стал художественной галереей мирового класса и представляет 200 классических картин из коллекции музея.

В 1619 году, в ходе восстановительных работ Уайтхолла, Джонс построил сдержанный и элегантный Дом банкетов, который стал первым большим объектом палладианского стиля в Англии. Воображение захватывают идеальные пропорции зала, огромные окна и летящие ввысь колонны, созданные согласно римским понятиям совершенного возвышенного стиля. Строительство было окончено в 1622 году.

Достопримечательностью здания стал также потолок, расписанный Рубенсом. Здесь проходили королевские церемонии посвящения в рыцари, балы и карнавалы. По иронии судьбы, из окна Дома банкетов в 1649 году Карл I всходил на эшафот.

Сегодня в Доме банкетов также проходят торжественные приемы. Это один из лучших концертных залов классической музыки в Лондоне и место паломничества туристов.

Английская национальная архитектура

Приблизительно в то же время Джонс работал над капеллой Сент-Джеймского дворца. Этот один из старейших дворцов в Лондоне был построен на месте средневекового лепрозория св. Иакова как вторая столичная резиденция Генриха VIII. Здесь умерла дочь короля — Мария Тюдор, и в дворцовой капелле, еще одном палладианском памятнике архитектуры работы Иниго Джонса, покоятся ее внутренности и сердце.

Дворец и сегодня находится на улице Полл Молл, к северу от Сент-Джеймского парка. Во времена королевы Виктории, Сент-Джеймский дворец стал местопребыванием принца Уэлльского.

Гранидиозные планы перестройки Уайтхолла, которые были мечтой Иниго Джонса, все время откладывались, и в свободное время он занимался перепланировкой Ковент-Гардена. Считается, что это Джонс принес в Лондон регулярное градостроительство по палладианскому образцу, создав в Ковент-Гардене первую лондонскую современную площадь. Рядом располагались спланированные в классическом стиле жилые кварталы. Старинный район Лондона, название которого изначально звучало как “Convent Garden” (“Монастырский сад”) — по имени сада, принадлежавшего во времена короля Иоанна Безземельного монастырю св. Петра, стал одним из красивейших мест в Европе, а новая площадь повторяла своей планировкой парижскую площадь Place des Vosges. Площадь была окружена колоннадой, которая называлась “piazza”. К сожалению, ни одно здание на площади не сохранилось с XVII века до наших дней. Однако эти здания были воссозданы по проектам Иниго Джонса в 1880-х годах. Не сохранилась и близлежащая церковь св. Павла, о которой Джонс говорил, что построит ее самой совершенной, “на удивление всей Англии”. Сегодняшняя церковь св. Павла была заново отстроена сэром Джоном Соане по проектам Иниго Джонса.

В период перепланировки Ковент-Гардена Иниго Джонс также занимался модернизацией построенного еще в середине XVI века Сомерсет-хауза. Когда-то это была городская резиденция Эдварда Сеймура, 1-го герцога Сомерсета — родного дяди и советника юного Эдуарда VI. Но довольно скоро своенравный герцог попал в опалу, а Сомерсет-хауз изъяли в государственную казну. И снова Анна Датская пригласила Иниго Джонса, чтобы перестроить дворец, придавая ему модный палладианский стиль. Дворец даже переименовали в Денмарк-хауз.

Сомерсет-хауз, который мы знаем сегодня, создан по проекту Иниго Джонса и является еще одним чудесным образцом палладианской архитектуры. Однако, построить этот дворец Джонс уже не успел. В этом дворце он и умер в 1652 году во время работы.

Сомерсет-хауз отстраивали еще два раза. Первый раз после Великого пожара Лондона, дворец был отстроен еще одним “крестным сыном” Андреа Палладио — знаменитым архитектором Кристофером Реном. Ныне существующее здание было построено архитектором сэр Уильямом Чэмберсом в 1776-1796 годах. Знаменитый палладианский дворец всегда находился в гуще событий. Он пережил английскую революцию, здесь проходило прощание с Оливером Кромвелем, считалось, что после Реставрации здесь плелись заговоры католической королевы Генриетты-Марии, направленные на свержение англиканства в стране, а Славная революция вновь привела дворец в запустение.

Последователи Иниго Джонса не представляли это грандиозное здание иначе, как символ палладианского блеска и величия. Даже королева Виктория не смогла удержаться от искушения создать “свои” палладианские постройки. Это по ее замыслу Сомерсет-хауз был расширен на север и на восток.

В настоящее время здесь находятся государственные учреждения и художественные музеи.

Палладианство в России Петра I

Принято считать, что палладианский стиль появился в России значительно позже. Однако, если обратиться не к формулировкам из истории архитектуры, а к письмам и дневникам путешественников и дипломатов из стран Западной Европы, посетивших Россию Петровского времени, можно убедиться в обратном. Сохранилось множество документов, описывающих “современные модные” постройки классического стиля и даже определяющих эти памятники архитектуры как палладианские.

К концу XVII века нормы “правильной” архитектуры, которая в реформируемой Петром Великим России получила название “ордерная архитектура”, стали устойчивыми и общепризнанными. А в начале XVIII века проекты “новой архитектуры” начинают создаваться с невероятной быстротой. Одним из первых выдающихся дворцов неоклассического стиля стал построенный всего за один год, с 1701 по 1702, дом Ф.А. Головина, который стал одной из императорских резиденций на время пребывания Петра I в Москве. Дворец вырос на берегу реки Яузы в тени классического парка, обретая красоту и величие.

В 1709 году Петр Великий направил группу российских архитекторов в Италию и Голландию для изучения европейских стандартов на научном уровне. Тогда эти далеко не молодые и заслуженные люди стали только учениками. Но не прошло и полвека, как в 1763 году архитектор Петербургской академии художеств Василий Баженов становится академиком Римской академии св. Луки. Знаменитая книга Андреа Палладио “Четыре книги об архитектуре” была переведена на русский язык в 1716 году Ю. Кологривовым и так же, как и в Западной Европе, стала настольным учебником архитекторов того времени.

“Ордерная архитектура” нашла свое место в стиле нового растущего города Петра. Наиболее выразительными памятниками неоклассического стиля в Петербурге являются постройки на территории Петропавловской крепости. А жемчужиной российской неоклассики стал Лефортовский (Меньшиковский) дворец в Москве.

Дворец был построен по проекту архитектора Д.В. Аксамитова по заказу Петра для Франца Лефорта. Однако Лефорту, остроумному и веселому приятелю царя, “первому галланту и дебошану”, почти не довелось там жить. Торжественно отпраздновав в присутствии царя новоселье 12 февраля 1699 года, Лефорт умер.

Дворец сильно отличался от парадных старорусских покоев. Его обширные залы и роскошные комнаты поражали воображение. Одна зала была отделана тисненой золотом кожей, другая была обита желтым бархатом, третью украшали редкие китайские коллекции произведений искусства, четвертая представляла морскую живопись, причем перед картинами находились модели галер и кораблей.

Сначала дворец был типичным сооружением рубежа XVII—XVIII вв., в котором элементы “московского барокко” сочетались с ордерными деталями в оформлении фасадов. В простенках окон второго и третьего этажа располагались классические пилястры, отвечающие не внутренним членениям, как в древнерусском зодчестве, а логике членения фасада, показывая регулярность облика и принципы симметрии в планировке. Здание имело трехчастную композицию. Подобные трехчастные композиции, но уже заключенные в единый блок, станут характерными для дворцовой архитектуры Петровского времени.

Лефорт умер, и дворец, являвшийся фактически царской резиденцией, был передан Меньшикову, который в 1707-1708 гг. поручил пристроить к дворцу двухэтажные крылья, корпуса и парадные монументальные ворота. Изменения проводились с целью приобретения дворцом идеальных общеевропейских форм. Лефортовский дворец был коренным образом перестроен архитектором Дж.М. Фонтана. Теперь парадный двор был окружен замкнутым прямоугольником корпусов, а торжественная арка главного въезда была обрамлена портиком со сдвоенными пилястрами. Часть дворца, построенная Аксамитовым, также получила новую архитектурную декорацию. Дворец получил название “Меньшиковского” и вошел в историю как “первое в Москве классическое здание европейского типа”. Не случайно именно здесь проходили те пиры-ассамблеи, которые устраивал Петр Великий, внедряя в России новые европеизированные формы придворного быта.

От Екатерины II до наших дней

ХVIII век принес в Россию очередную волну палладианства. Продолжая традиции Петра I, Екатерина II пригласила в Россию двух мастеров палладианского стиля: итальянца Джакомо Кваренги и шотландца Чарльза Камерона. Наиболее известное творение неторопливого и основательного шотландца Камерона — это дворец в Павловске. Фанатичный же итальянец Кваренги, который еще в студенческие годы получил кличку “тень Палладио”, создал в Петербурге целый ряд чудесных зданий, которые сегодня легко узнаваемы и стали символами северной столицы. Это Английский дворец в Петергофе (разрушен в 1942 г.), Академия наук, Эрмитажный театр, Обуховская больница, Конногвардейский манеж и Смольный институт. Последний, особенно близкий по композиции к виллам Палладио, и вошел в русскую архитектуру как основной тип государственного учреждения. Множество элементов, как, например, портик с ведущей к нему широкой лестницей или раскинутые крылья колоннад, соединяющих дом с флигелем, прочно вошли в наше понятие о прекрасном, выдающемся и удобном. Если что и объединяет Большой театр и сельский клуб в российской глубинке, казенные постройки в городах и классические дворянские усадьбы, то это элементы палладианского стиля. Воронихин, Захаров, Росси, Львов, Баженов, Казаков, Старов, Фомин, Стасов — практически каждый выдающийся русский архитектор отдавал должное палладианскому стилю.

Примечательно, что именно ХХ век принес в Россию новый расцвет палладианства. Поклонение палладианскому стилю появилось с новой силой в самом начале века в связи с популяризацией неоклассицизма. Как и их предшественники столетия назад, новые сторонники Палладио, такие как Щуко, Фомин и Жолтовский считали, что это именно высокий классицизм является самым совершенным способом решения всех архитектурных задач. Первая мировая война, а затем набравший силу авангардизм притормозили процесс развития неопалладианства. Однако после того, как авангард был не признан властью и объявлен формализмом, начался новый всплеск классицизма, на этот раз получивший название “сталинских проектов”. Самый убедительный пример советского палладианства — это дом на Моховой, построенный академиком Жолтовским и являющийся чуть ли не абсолютной копией Палаццо Порто работы великого венецианца, послуживший началом создания целой серии замечательных творений советской архитектуры. В 1956 г. по причине издания известного декрета “Постановление об украшательстве” палладианский стиль из государственных проектов был упразднен.

Палладианский фундамент

Дом Льва Толстого в Ясной Поляне, Малый Трианон в Версале или Дом королевы в Гринвиче... Все эти жемчужины архитектуры заключают в себе идеи великого мастера всех веков и народов — Андреа Палладио.

Согласно строгой оценке теоретиков истории архитектуры, в период первой волны интереса к классической архитектуре в Европе XVII и начала XVIII столетий не было возведено ни одной постройки, прямо воспроизводящей примеры из Палладио, Скамоцци или Серлио, даже в том случае, когда за дело брались такие последовательные апологеты Палладио, как Иниго Джонс или Константин Хьюгенс. Каждый из “крестных сыновей” Палладио добавлял к своим проектам что-то из особенностей своей страны, облика нового века и, несомненно, собственную творческую индивидуальность. Однако Европа, преклоняясь перед совершенными классическими формами и принимая их за основу своего стиля, навсегда стала духовно богаче, величественнее и красивее. Парадоксально, но за эти 500 лет Европа помолодела. Новые поколения архитекторов, создавая смелые современные проекты, “далеко ушедшие от классики”, не смогли бы создать ничего гениального, если бы их теории не строились на твердом палладианском фундаменте.