ТЗ было официально передано самолетостроительному филиалу концерна «Мицубиси» (Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha) 12.12.37 г. Требуемые ТТХ – см. табл. Одновременно аналогичные самолеты проектировали две другие фирмы:

- Ki-37 – фирма «Накадзима»;

- Ki‑38 – фирма «Кавасаки».

Проектирование велось отделением армейской авиации фирмы «Мицубиси» с участием НИИ авиации Токийского университета (прежде всего, в части выбора аэродинамической компоновки и продувки моделей в АДТ).

Самолет проектировался под руководством Т. Кубо (Tomio Kubo) с использованием опыта создания проектов самолетов Ki‑39 и Ki‑40 (сами эти самолеты не строились, см. ниже). На первом этапе рассматривался ряд одно- или двухмоторных компоновок с двигателями трех типов:

- Накадзима Ha‑20b (мощность 730 л.с. на взлете, 820 л.с. на высоте 3900 м);

- Накадзима На‑25 (взлетная мощность 990…1050 л.с., номинальная 950…980 л.с. на высоте 3400 м);

- Мицубиси На‑26 (мощность на взлете 780 л.с., 875 л.с. на высоте 3600 м).

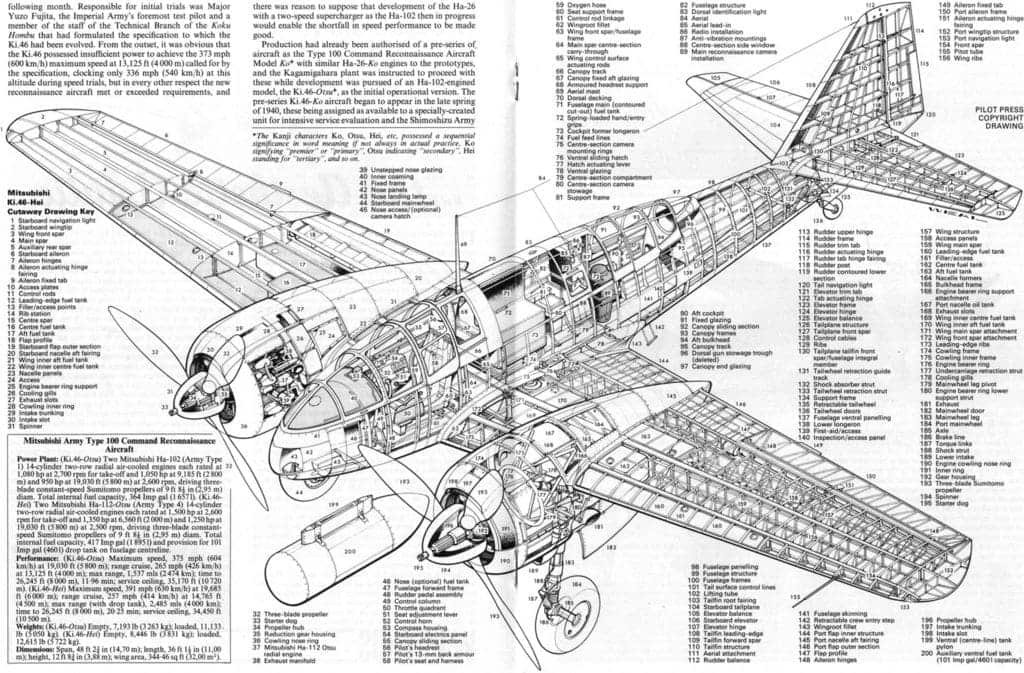

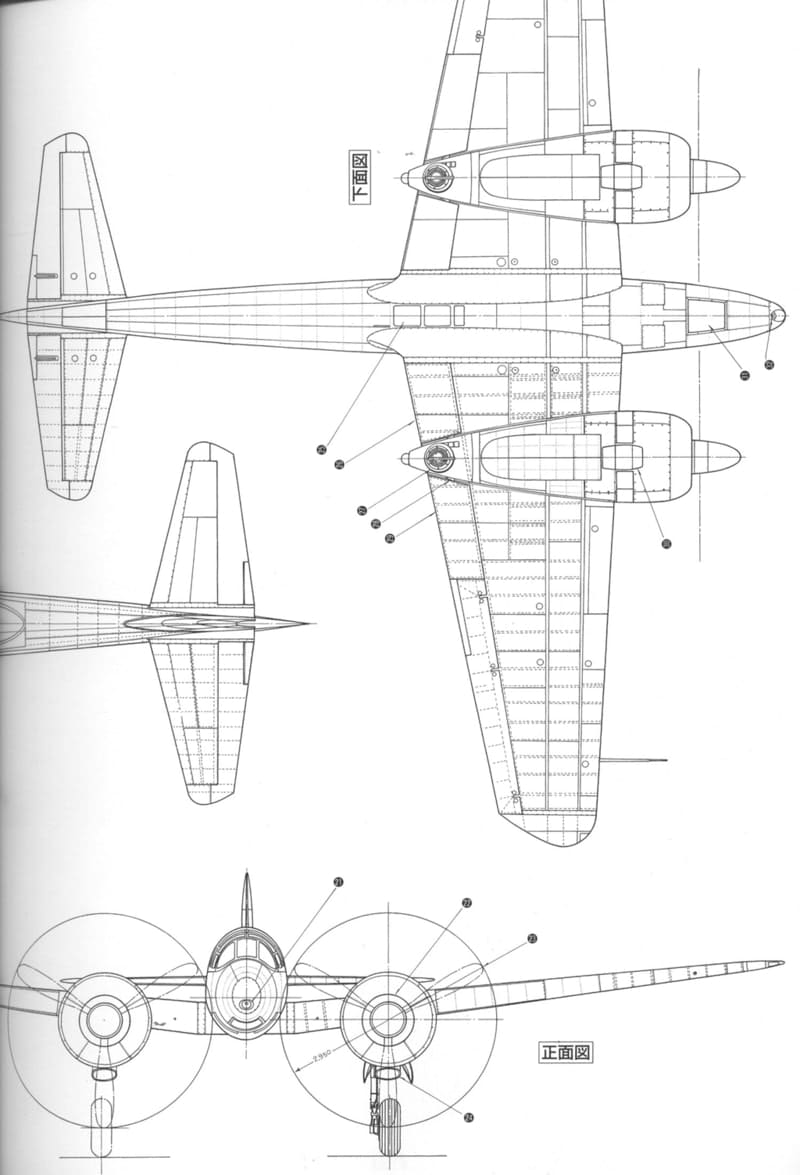

Общая компоновка и конструкция самолета в окончательном варианте проекта:

- низкоплан классической схемы;

- аэродинамические формы максимально чистые, сечения фюзеляжа минимальны, для крыла и оперения выбраны тонкие аэродинамические профили;

- конструкция цельнометаллическая с гладкой работающей обшивкой;

- клепка и установка винтов на внешней поверхности в основном потайная, чечевичные головки заклепок и винтов – только в зоне турбулентного обтекания;

- сборка с широким применением ПШМ, ведется попанельно и поагрегатно в приспособлениях.

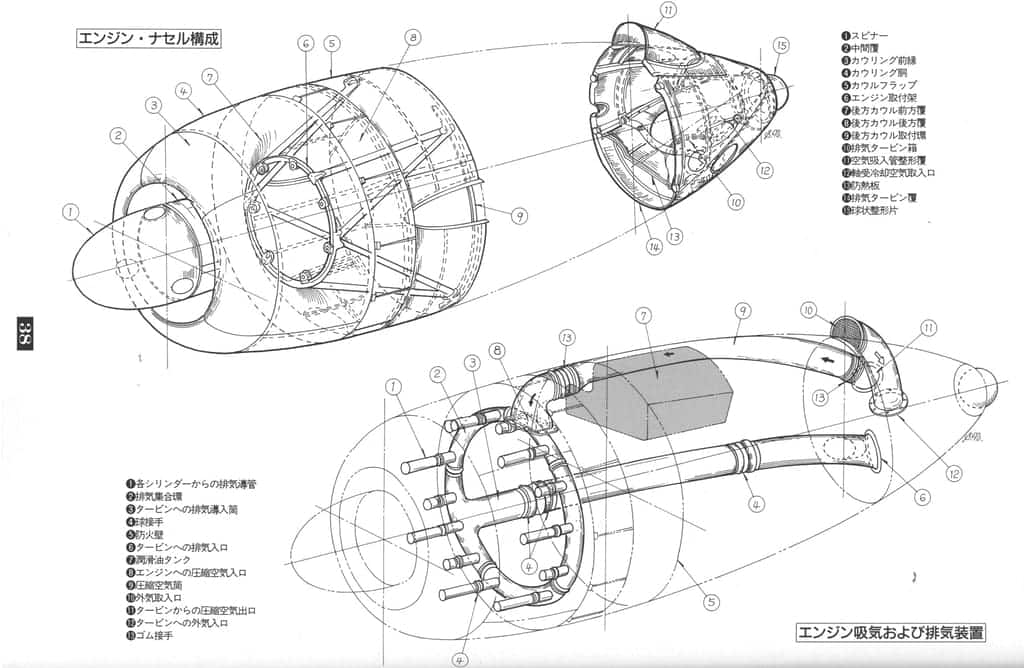

Силовая установка:

- силовая установка в составе двух двухрядных звездообразных двигателей воздушного охлаждения Мицубиси На‑26 с системой наддува с одноступенчатым ПЦН (этот мотор был менее мощный, чем остальные рассматриваемые, но имел самый маленький мидель, что обеспечивало низкое аэродинамическое сопротивление и хороший боковой обзор);

- наддув моторов для обеспечения высотности – с помощью ПЦН;

- воздушные винты автоматические постоянных оборотов трехлопастные тянущие;

- моторондолы сигарообразной формы, регулирование проходного сечения капота – многолепестковой «юбкой»;

- на втулки винтов установлены обтекаемые коки;

- воздухозаборники ПЦН мотора находятся под мотогондолами;

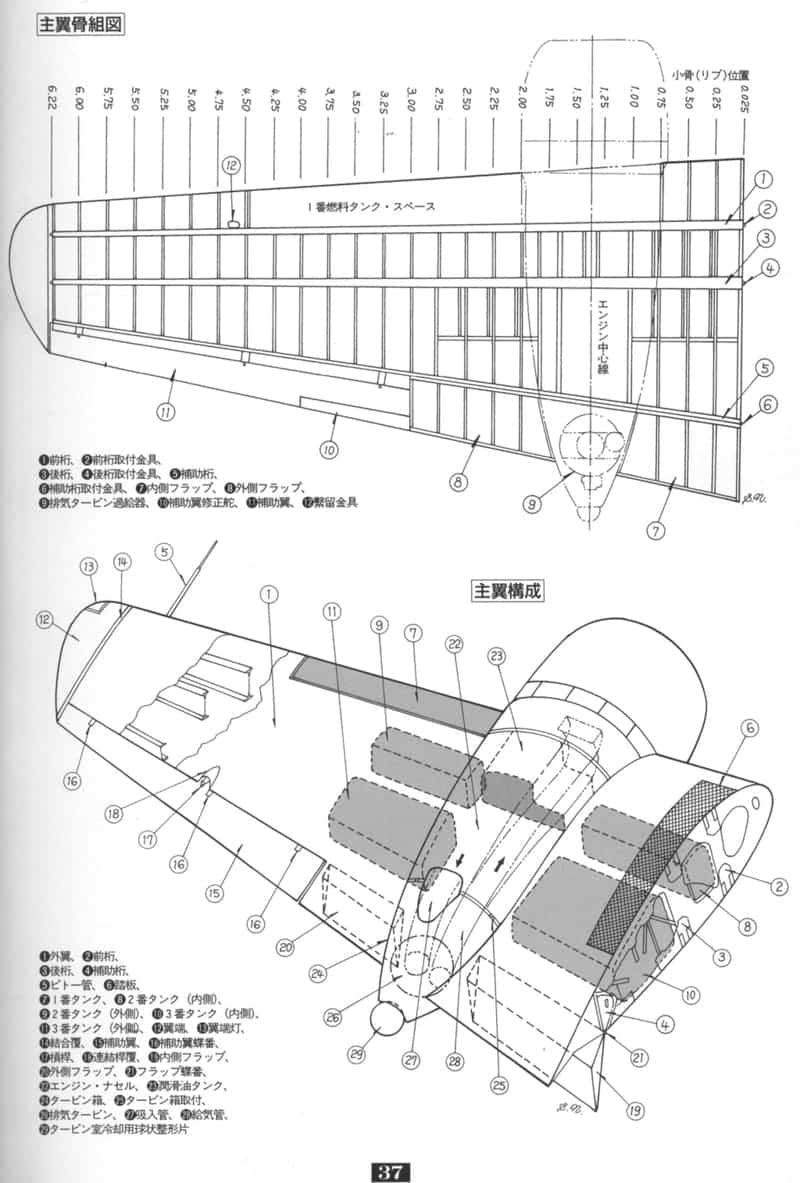

- топливная система общей емкостью 1490 л состоит из одного фюзеляжного бака между кабинами летчика и штурмана и 10 крыльевых баков – четырех в СЧК и шести в КЧК;

- масляная система на каждом моторе своя, состоит из маслобака (в МГ за мотором), трубопроводов, насосов, арматуры и суфлера;

- в СЧК с каждой стороны от ПСС расположены по 2 топливных бака между I и II и между II и III лонжеронами крыла;

- в КЧК с каждой стороны от ПСС один бак установлен в лобике консоли, два других – между I и II и между II и III лонжеронами крыла;

- система охлаждения масла – кольцевые радиаторы, установленные внутри капотов моторов перед их цилиндрами;

- каждый капот мотора состоит из передней кромки и средней части (каждая из которых состоит в свою очередь из панелей, причем панели средней части разъемные) и «юбки» системы охлаждения, все эти агрегаты съемные для доступа к мотору и его системам;

- система выхлопа каждой мотоустановки представляет собой единый коллектор, выводящий газы вбок от оси самолета;

- в мотоотсеках установлены огнетушители с ручным дистанционным управлением.

Крыло:

- трапециевидное со скругленными (неправильной формы) законцовками, умеренного (6,8 единицы) удлинения, набрано тонкими аэродинамическими профилями с пониженным сопротивлением;

- конструктивно состоит из двух консолей, крепящихся к фюзеляжу;

- КСС консолей крыла трехлонжеронная;

- консоли соединяются ухо-вильчатыми узлами по главному (II) лонжерону с центропаланным лонжероном, который является частью фюзеляжа, и по I и III вспомогательным лонжеронам с силовыми шпангоутами фюзеляжа;

- силовой набор ОЧК состоит из главного (II) лонжерона, двух вспомогательных лонжеронов (I и III), четырех стрингеров, кромочных профилей и нервюр;

- элероны односекционные, установлены на концевых частях ОЧК;

- силовой набор элерона состоит из лонжерона, нервюр и кромочного профиля;

- узлов навески каждого элерона три, один имеет одну степень свободы, остальные – две (для компенсации погрешностей при сборке и деформаций в полете);

- на каждом элероне установлена регулировочная пластина, подбор положения которой осуществляется на ПСИ путем отгиба по рекомендациям летчика для исключения крена от асимметрии ОЧК;

- механизация крыла – односекционные щитки-закрылки, которые отклоняются вниз вместе с нижними хвостовыми частями мотогондол;

- силовой набор закрылка состоит из лонжерона, нервюр, стррингеров и кромочного профиля;

- законцовки крыла входят в его основную конструкцию, в них расположены лампы АНО.

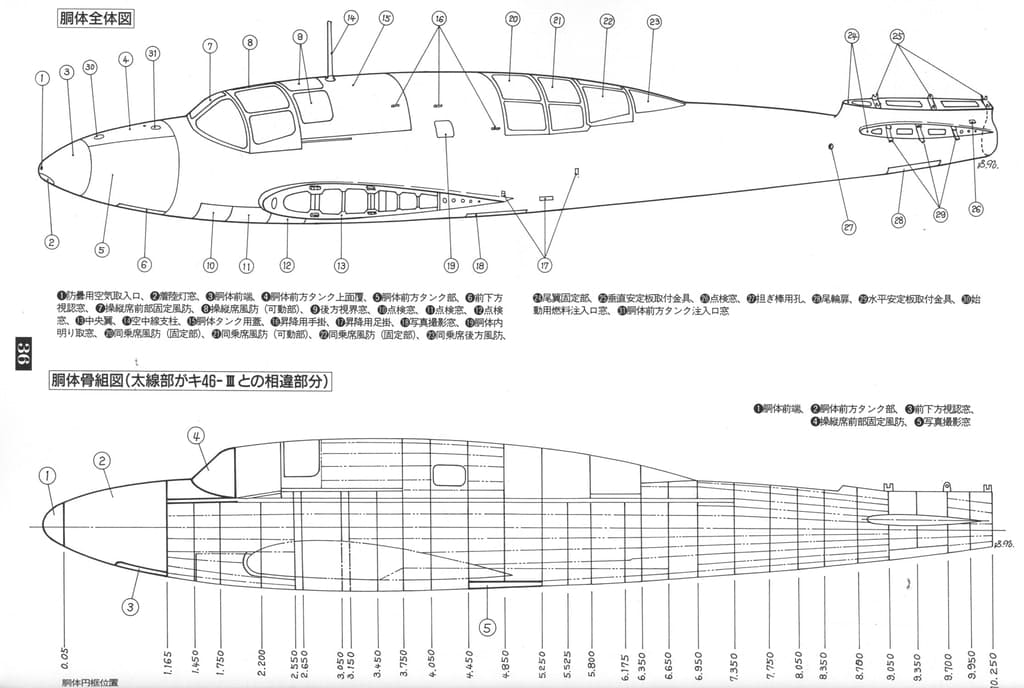

Фюзеляж:

- близкой к сигарообразной формы (искаженной выступающим гаргротом с кабинами экипажа), имеет овальное переменное сечение;

- КСС фюзеляжа – полумонокок;

- технологически делится на НЧФ, СЧФ, ХЧФ и концевого обтекателя, которые соединяются неразъемно;

- силовой набор всех частей фюзеляжа состоит из силовых и нормальных шпангоутов, бимсов и стрингеров;

- НЧФ представляет собой легкий обтекатель, в котором расположены люк с прозрачной крышкой, носовой АФА над ним, посадочная фара, а также приспособление для подъема и аварийной буксировки самолета после вынужденной посадки на фюзеляж;

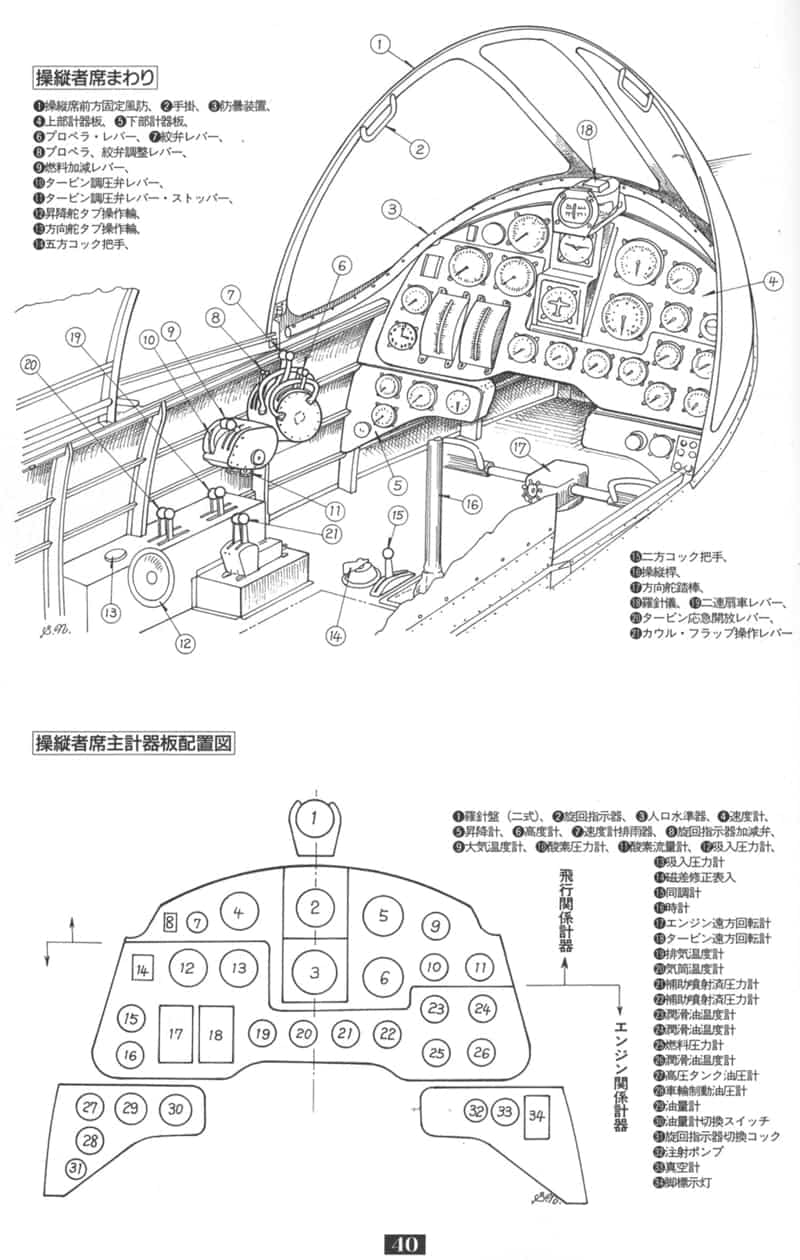

- СЧФ представляет собой сивую конструкцию, в которой расположены кабина летчика с ее оборудованием, а также часть агрегатов системы управления и др. систем самолета;

- остекление кабины летчика состоит из козырька, откидывающейся вправо открывающейся части, и четырех окон за ней;

- при открывании откидывающиеся части кабин летчика и штурмана складывались по продольным осям;

- ХЧФ представляет собой сивую конструкцию, в которой расположены топливный бак, кабина штурмана с ее оборудованием, фотооборудование – 2 АФА, стрелковая установка, ХОШ, а также часть агрегатов системы управления и др. систем самолета;

- в ХЧФ имеется трубчатый узел для ее подъема (в производстве или после вынужденной посадки на фюзеляж);

- ниша ХОШ закрывается створками полностью;

- остекление кабины штурмана большой площади, состоит из неподвижной передней части, откидывающейся вправо открывающейся части, неподвижной средней части, а также открывающейся хвостовой части, из которой выдвигается в боевое положение пулемет;

- под установкой АФА в ХЧФ сделаны три окна;

- НЧФ и СЧФ по шпангоуту, за которым начинается кабина летчика;

- СЧФ и ХЧФ соединяются по шпангоуту, к которому крепится лонжерон, соединяющий главные лонжероны ОЧК;

- концевой обтекатель представляет собой малоразмерную легкую коническую конструкцию, в которой установлен хвостовой АНО.

Мотогондолы:

- близкой к сигарообразной формы, являются аэродинамическим продолжением капотов моторов;

- каждая МГ технологически состоит из верхней хвостовой части, которые надстраиваются на ОЧК в процессе сборки неразъемно (нижняя хвостовая часть МГ является частью закрылка и отклоняется вместе с ним), а также подвижных створок ниш ООШ;

- силовой набор МГ состоит из силовых и нормальных шпангоутов, бимсов и стрингеров;

- в МГ расположены ООШ с их системой уборки и выпуска, а также механизмы закрытия створок ниш.

Оперение:

- однокилевое, установлено на ХЧФ;

- ГО трапециевидной в плане формы со скругленными (неправильной формы) законцовками, умеренного удлинения;

- ГО состоит из стабилизатора и РВ с роговым компенсатором;

- стабилизатор состоит из двух консолей;

- силовой набор консоли стабилизатора состоит из трех лонжеронов и нервюр;

- РВ состоит из двух половин, разделенных фюзеляжем, но жестко связанных между собой;

- на каждой половине РВ имеется триммер-сервокомпенсатор;

- силовой набор РВ состоит из лонжерона, стенки в месте расположения триммера-сервокомпенсатора, кромочного профиля и нервюр;

- узлов навески каждой половины РВ три, один имеет одну степень свободы, остальные – две (для компенсации погрешностей при сборке и деформаций в полете);

- ВО трапециевидной в плане формы со скругленной (неправильной формы) законцовкой, малого удлинения;

- ВО состоит из киля и РН с роговым компенсатором;

- силовой набор киля состоит из трех лонжеронов, стрингеров и нервюр;

- силовой набор РН состоит из лонжерона, стенки в месте расположения триммера-сервокомпенсатора, кромочного профиля и нервюр.

Система основного управления самолетом:

- ручная обычного типа;

- состоит из трех независимых каналов – управления РВ, РН и элеронов;

- проводка управления смешанная, жесткая и тросовая;

- управление триммерами механическое.

Система управления механизацией крыла:

- уборка и выпуск закрылков от гидромеханизма;

- блок рычага управления закрылками в кабине летчика.

Шасси:

- трехточечное с хвостовой опорой, полностью убирающееся;

- ООШ убирается назад в МГ;

- стойки ООШ балочного типа с подкосом и шлиц-шарниром с креплением одного колеса на полуоси;

- ХОШ рычажного типа с креплением одного колеса на оси вилкой;

- амортизация стоек шасси – ЖГА;

- уборка и выпуск шасси в основном режиме – гидравлический, аварийный выпуск шасси – механический под действием веса опор.

Фотооборудование:

- один плановый АФА установлен в НЧФ над ее люком (он устанавливается в перегрузку);

- два плановых АФА установлены перед кабиной штурмана;

- командные приборы АФА установлены в кабине штурмана.

Вооружение:

- в кабине штурмана находится стрелковая установка с одним пулеметом Тип 89 на шкворневом креплении, обеспечивающем обстрел сравнительно узкого сектора в верхней части ЗПС;

- на борту кабины штурмана находятся карманы с четырьмя запасными дисками (общий боекомплект 216 патронов);

- на борту кабины штурмана находятся кобура с сигнальным пистолетом и патронташ с ракетами;

- в кабинах летчика и штурмана есть крепления для мечей самураев (что считалось штатным оружием экипажа).

Оборудование:

- обеспечивает пилотирование и навигацию днем и ночью в ПМУ в т.ч. над безориентирной местностью (над пустыней и морем);

- на самолете установлены приборы, показывающие параметры полета и состояние систем (силовой установки, гидравлики, пневматики и электрики);

- навигационное оборудование включает гироскопический и магнитный компасы, РПК, часы, секстант и бинокль;

- радиооборудование включает приемо-передающую радиостанцию (ТЛФ и ТЛГ), а также СПУ;

- осветительное оборудование включает освещение кабин и отсеков, посадочную фару и АНО.

Выполнив сравнение проектов самолетов Kawasaki Ki-38 и Mitsubishi Ki-41-I, заказчик выбрал для постройки опытных образцов последний. Хотя и к этому проекту был высказан ряд замечаний, подлежавших немедленному устранению. Предполагалось, что доработанный самолет будет обозначен Ki-46 Тип 100.

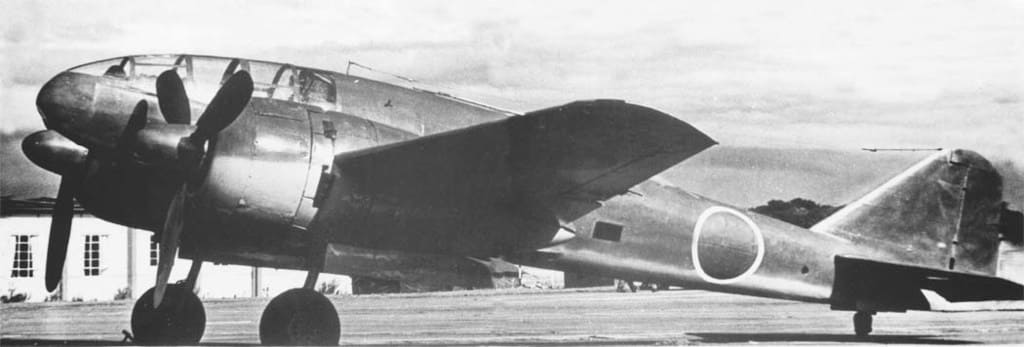

Ki-41-I, армейский штабной разведывательный самолет Тип 100 модель 1 (Ki‑46) 1-й опытный, скоростной и высотный дальний разведчик. Построен заводом «Мицубиси» в г. Нагоя с учетом замечаний, выдвинутых к проекту Ki-41-I, и в 1939 г. получил новое обозначение Ki-46.

Самолет получил моторы Мицубиси Ha‑26‑I (мощность на взлете по 780 л.с., 900 л.с. на высоте 3600 м).

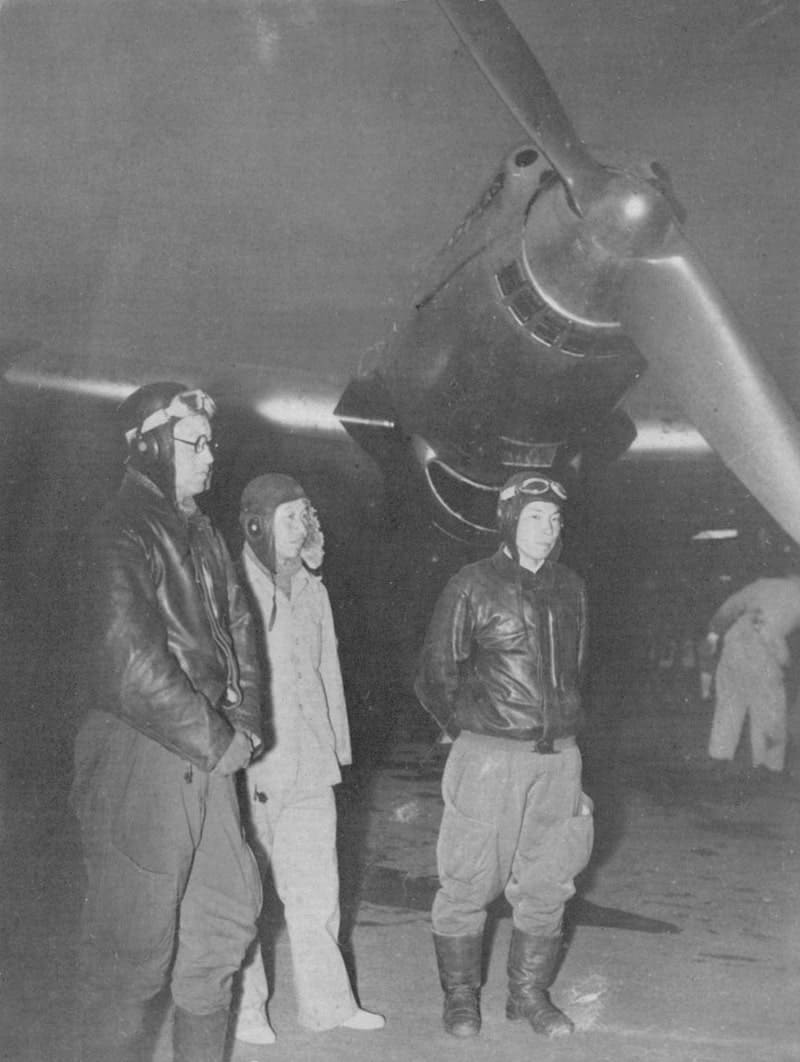

Первый полет в конце ноября 1939 г. с аэродрома Кагамигахара выполнил м-р Ю. Фудзита.

На испытаниях была получена максимальная скорость 540 км/ч, что было на 60 км/ч меньше заданного, однако выше, чем у новейших истребителей Ki‑43‑I и А6М2.

Самолет был рекомендован к принятию на вооружение.

Ki‑46‑I штабной разведывательный самолет, армейский тип 100 опытной и установочной серий, скоростной и высотный дальний разведчик с моторами Ha‑26‑I (мощность на взлете 780 л.с., 900 л.с. на высоте 3600 м). В 1939 – 1940 гг. заводом «Мицубиси» в г. Нагоя построено 34 самолета, включая 1-й опытный (вероятно, все они строились по одному заказу). Самолеты постепенно получали незначительные доработки по результатам продолжавшихся испытаний.

Самолеты серии использовались для продолжения ЗИ и ГИ, проведения ВИ (в специальном экспериментальном подразделении ВВС), а также начала подготовки строевых экипажей в Школе армейской авиации в г. Симосицу.

Несколько самолетов войсковой серии были переданы в строевую эксплуатацию в четыре отдельные АЭ (докурицу дай сьюго тютай, см. табл.).

Силовая установка самолета оказалась чувствительна к влажному климату. Для определения мер улучшения работы СУ в таких условиях в июне 1940 г. на о. Формоза были проведены специальные испытания самолета.нце шил первый полет в конце ноября намической кмплых бак

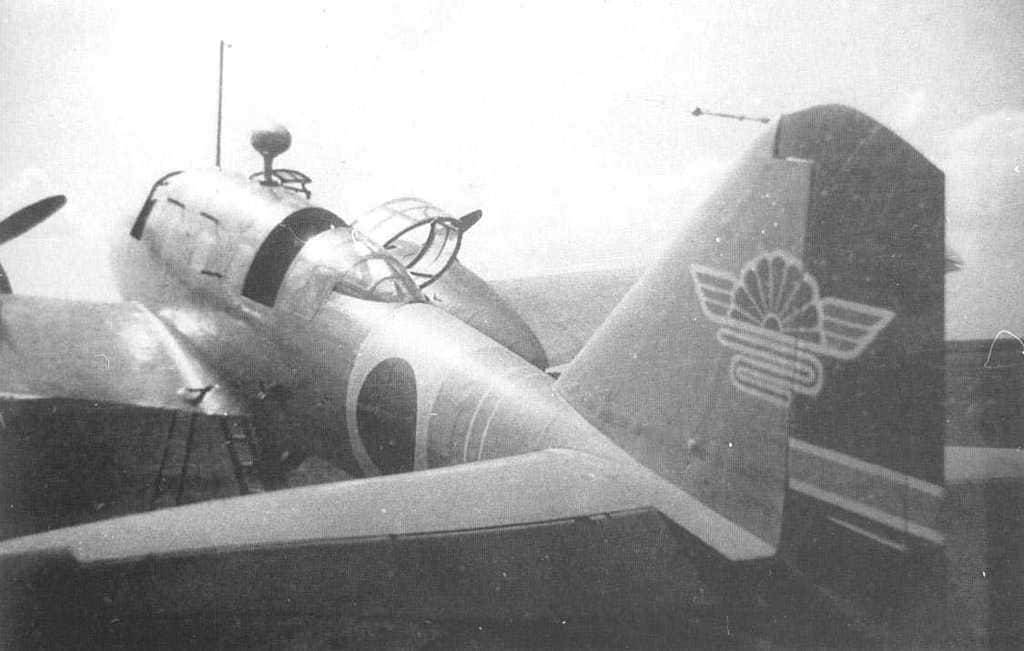

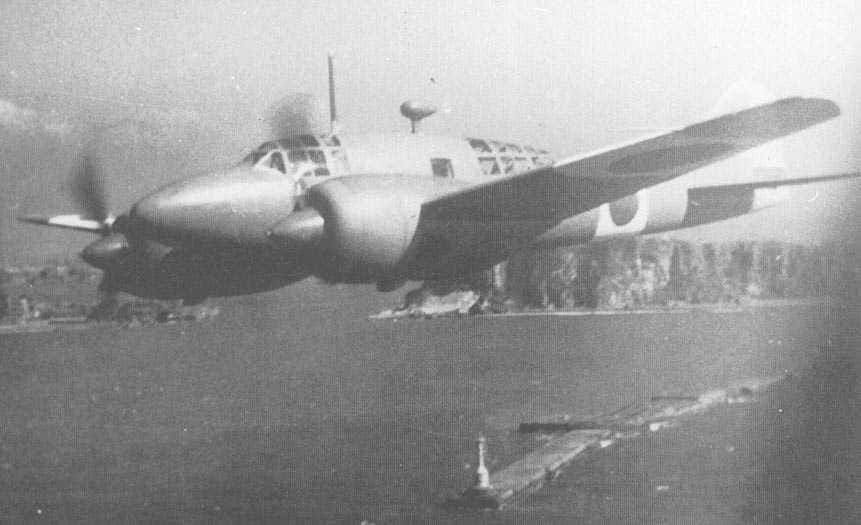

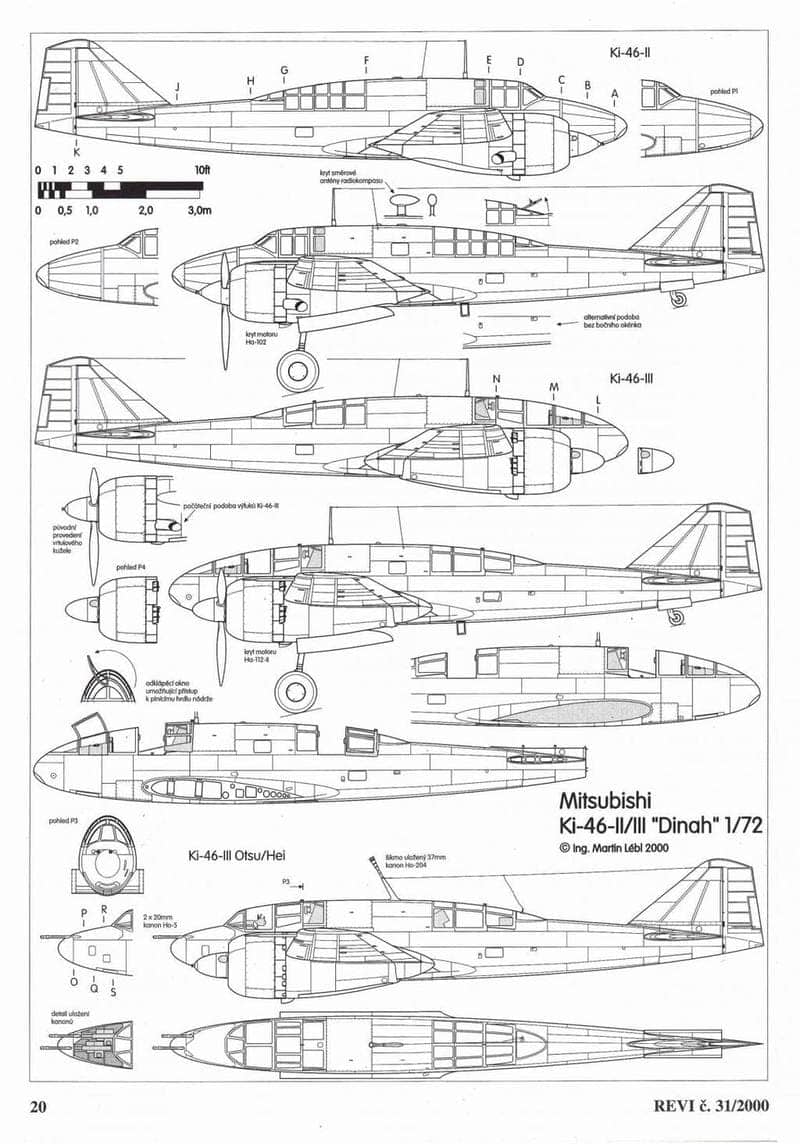

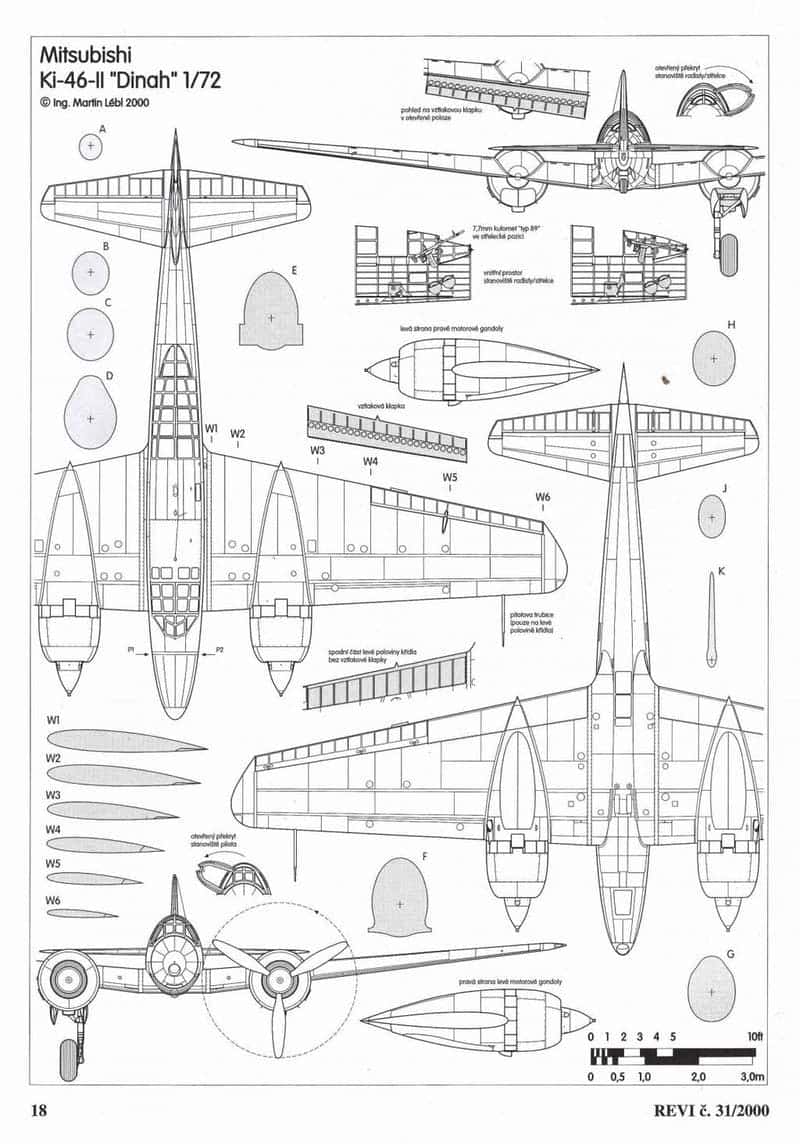

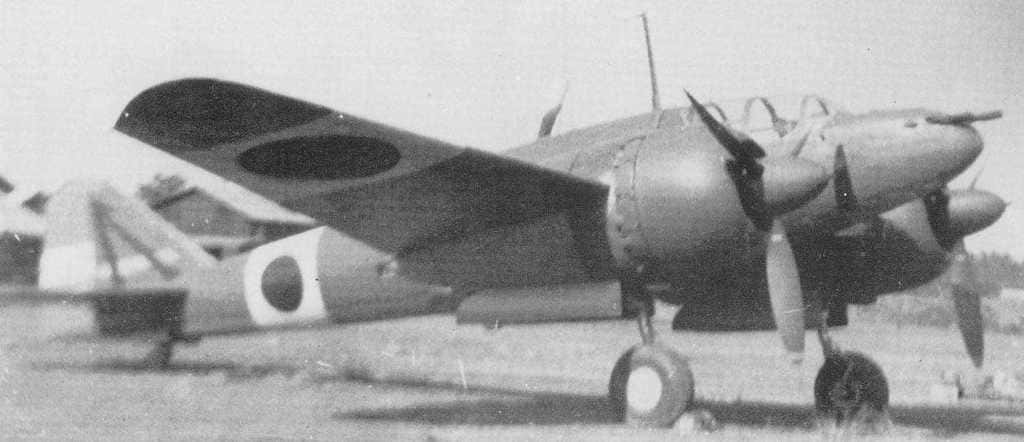

серийный самолет Ki‑46‑II

Ki‑46‑II штабной разведывательный самолет, армейский тип 100 серийный, скоростной и высотный дальний разведчик. Дальнейшее развитие самолета Ki‑46‑I с доработками:

- установлены новые моторы Мицубиси Ha‑102 с двухскоростным двухступенчатым ПЦН (взлетная мощность по 1080 л.с., номинальная 1050-1055 л.с. на высоте 2800 м, 950 л.с. на 5800 м);

- установлены новые воздушные винты с увеличенным на 200 мм диаметром;

- в связи с заменой моторов изменена конструкция и расположение узлов их рам, капотов, систем запуска, управления, топливопитания, смазки, наддува;

- проведены мероприятия по облегчению конструкции.

Производство начато в 1940 г. Головной самолет сдан в марте 1941 г.

По ходу выпуска в конструкцию самолета вносились различные изменения, в т.ч. рамочная антенна РПК перенесена под остекление кабины штурмана.

Поставки в строевые части начаты в июле 1941 г. Первыми их получили части ВВС Квантунской армии в Маньчжурии. Самолеты применялись для полетов вдоль границ СССР и в прилегающих водах. В СССР они получили обозначение «Р-100». Также они применялись в Китае.

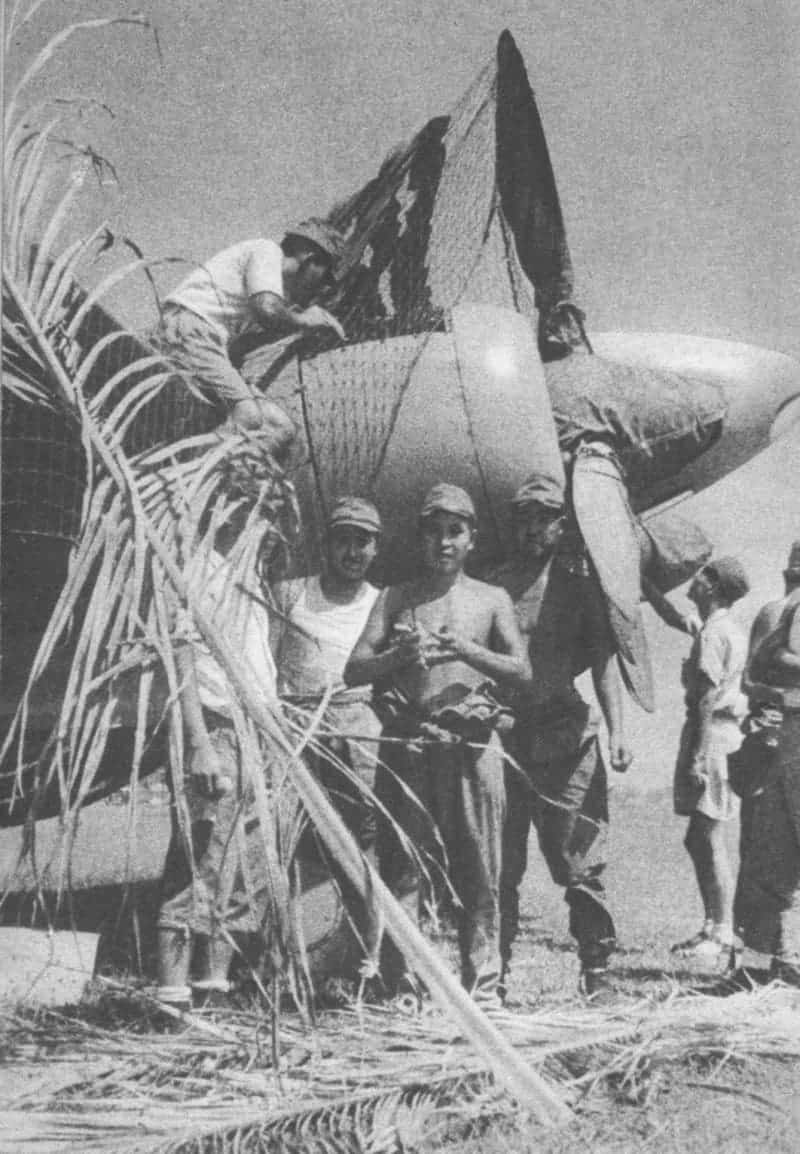

Самолеты этого типа вели разведку перед оккупацией Индокитая в конце 1941 г., в т.ч. над Таиландом.

Осенью 1941 г. начались полеты этих самолетов над Тихим океаном в районе колоний стран Европы и заморских владений США вплоть до Новой Гвинеи и северного побережья Австралии.

Со вступлением Японии во II мировую войну самолеты-разведчики Ki-46-II и Ki-46-III действовали в основном на следующих ТВД:

- Маньчжурия;

- Малайя;

- Бирма;

- Тихий океан – все р-ны, где действовала Армия Японии;

- Индийский океан.

На самолете совершали отдельные полеты экипажи авиации ВМС Японии, но в их части самолеты Ki-46 на постоянной основе не передавались и обозначение ВМС им не присваивалось.

На первом этапе эксплуатации в условиях влажного тропического климата начались отказы моторов. Использование бензина с октановым числом 92 улучшило надежность работы СУ во влажных тропических условиях. Это было подтверждено специальными испытаниями, проведенными в июне 1941 г. на о. Формоза. Самолет получил ряд доработок по опыту эксплуатации Ki‑46‑I, в т.ч. была изменена прокладка топливопроводов в мотоотсеках (для улучшения надежности работы СУ во влажных тропических условиях).

В целом самолет получил положительную оценку, имел нормальную устойчивость и управляемость.

Кроме того, на начальной стадии эксплуатации самолета был выявлен ряд других дефектов:

- перегрев масла при длительной работе двигателей не номинальном режиме для набора рабочей высоты полета (вертикальная скорость уменьшена, время набора рабочей высоты возросло);

- замедленная реакция на отклонение элеронов;

- недостаточная эффективность РН;

- частые отказы кислородного оборудования при длительном использовании в полетах на большую дальность;

- поломки шасси на посадке (случаи повторяющиеся, как правило, заканчивались аварией с разрушением самолета или катастрофой) - были введены дополнительные силовые элементы, однако этот дефект не был изжит до конца эксплуатации Ki‑46.

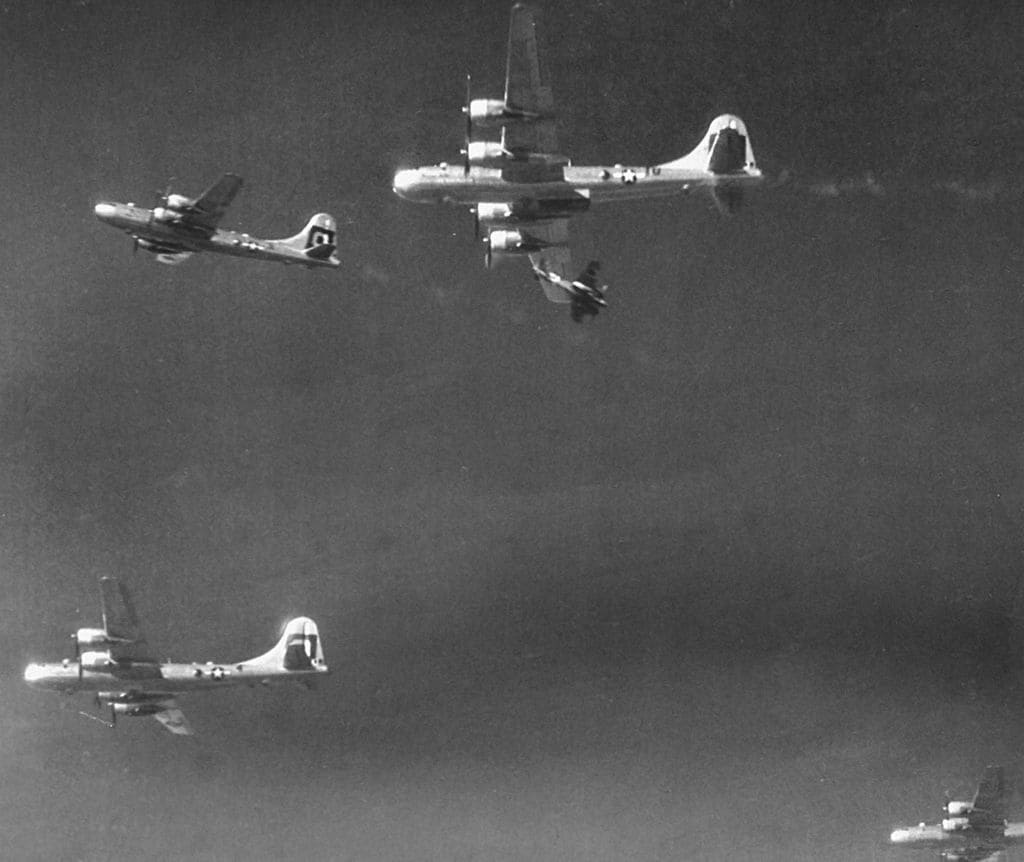

Производство самолета продолжалось и после запуска в серию модификации Ki‑46‑III, и было прекращено в декабре 1944 г. из-за разрушения завода «Мицубиси» № 5 сначала землетрясением, а затем налетом В‑29 из 20-й ВА США.

Всего было построено 1093 самолета Ki-46-II.

Ki‑46‑II‑KAI учебно-тренировочный самолет тип 100 строевой, самолет для обучения полетам по радиомаякам. Было переоборудовано несколько строевых самолетов, на которых:

- снято разведывательное оборудование;

- за основной кабиной пилота установлена еще одна кабина для обучаемого, в которой были смонтированы пульты управления и индикаторы радионавигационного оборудования.

Самолеты были переданы в Школу армейской авиации Симосицу (Shimoshizu Rikugun Hikogakuko).

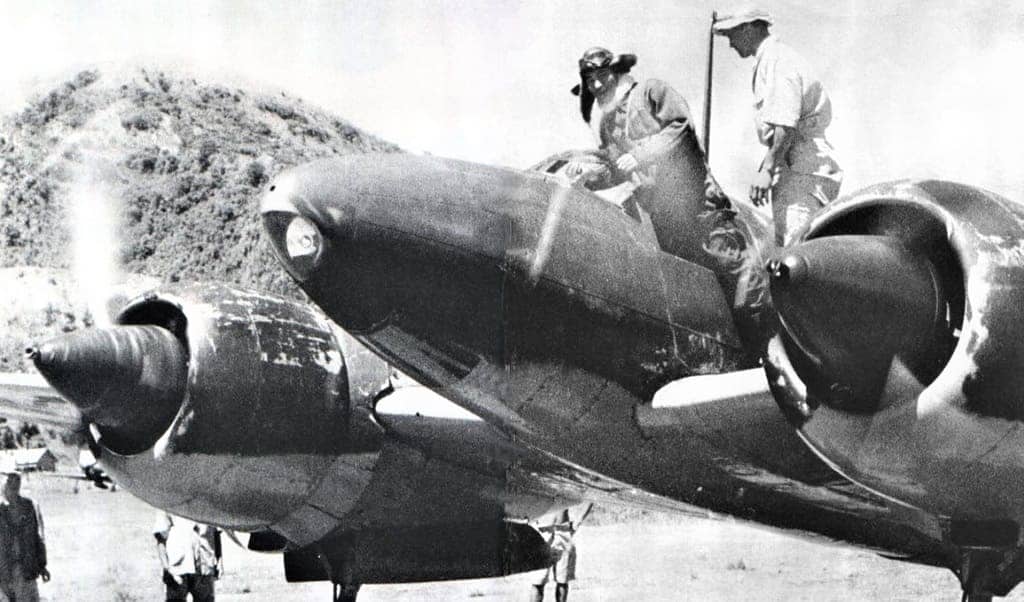

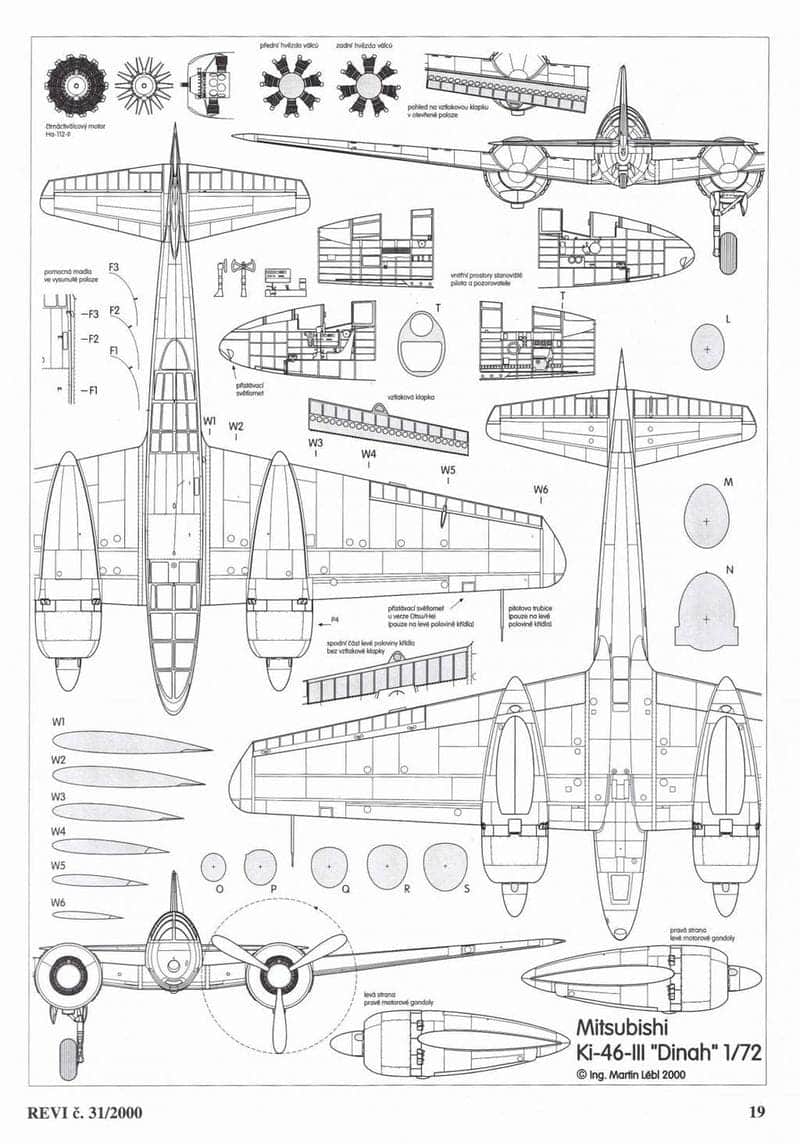

самолет Ki‑46‑III

Ki‑46‑III штабной разведывательный самолет, армейский тип 100 проект, скоростной и высотный дальний разведчик. В мае 1942 г. фирма «Мицубиси» получила задание создать модификацию самолета Ki‑46‑II с улучшенными ТТХ:

- скорость увеличена до 650 км/ч;

- продолжительность полета увеличена на 1 ч.

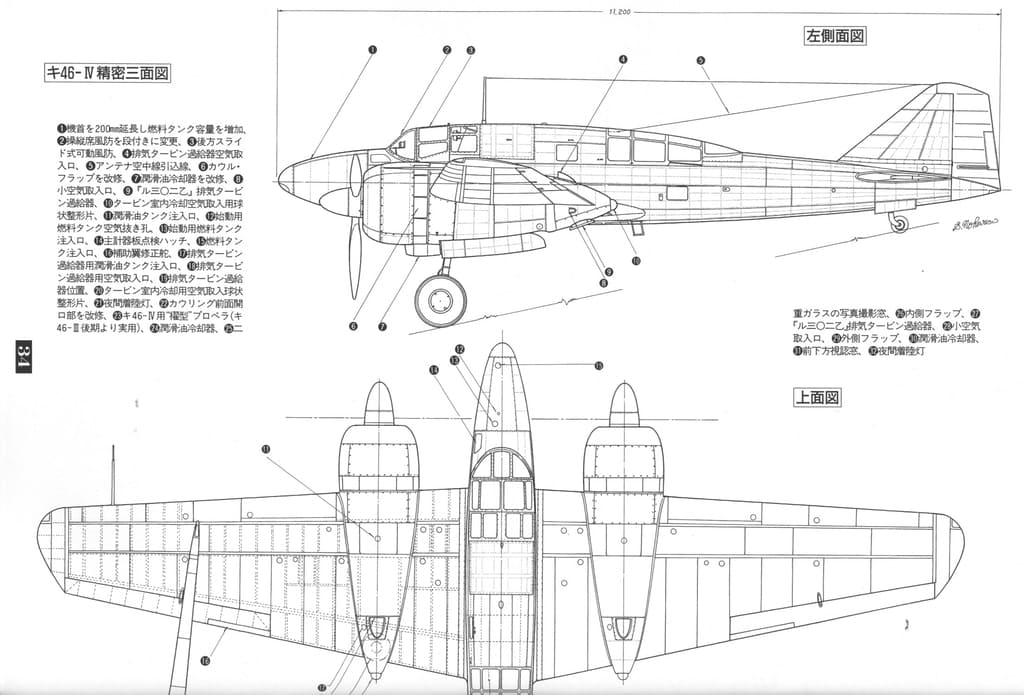

Проектирование модификации начато в июле 1942 г. Основные отличия от самолета Ki‑46‑II:

- установлены двигатели Мицубиси Ha‑112‑2 (по 1500 л.с. на взлете, 1250 л.с. на 5800 м) с непосредственным впрыском топлива и 3-лопастными винтами постоянных оборотов;

- мотогондолы незначительно увеличены;

- чтобы добиться увеличения продолжительности полета при возросшем расходе топлива перед кабиной летчика установлен дополнительный бак (общая емкость основной топливной системы выросла с 1675 до 1895 л);

- в фюзеляже установлен дополнительный сбрасываемый топливный бак емкостью 460 л;

- сделана полностью новая сигарообразная НЧФ без выступающей кабины летчика, все агрегаты остекления кабины летчика были также новыми, а открывающаяся часть сдвигалась назад, а не откидывалась вправо;

- во 2-й неподвижной секции остекления кабины летчика сделана поднимающаяся панель для доступа к горловине носового бака;

- для доступа к сливному крану носового бака в НЧФ остался нижний люк, он остался остекленный и по конструкции был таким же, как на Ki-46-II;

- вход в кабину летчика выполнялся через сдвижную назад секцию остекления;

- крепления носового АФА и его командного прибора, а также проводка управления сняты;

- шасси усилены с расчетом на больший вес;

- снята установка подвижного пулемета (она демонтировалась в полевых условиях и с самолетов ранних вариантов).

Проектирование было завершено в конце 1942 г.

Ki‑46‑III штабной разведывательный самолет, армейский тип 100 1-й опытный, скоростной и высотный дальний разведчик. Построен в декабре 1942 г. и в том же месяце совершил первый полет.

Испытания показали существенный рост высотно-скоростных данных: максимальная скорость увеличилась с 604 до 630 км/ч на границе высотности 6000 м (была 5800 м). Это было больше, чем у нового стратегического разведчика Tachikawa Ki-70, из-за чего от запуска в серию этого самолета, который должен был сменить Ki-46, отказались.

Прошел испытания с положительной оценкой, но самолет был запущен в серийное производство еще до начала испытаний.

Ki‑46‑III штабной разведывательный самолет, армейский тип 100 2-й опытный, скоростной и высотный дальний разведчик. Построен в декабре 1942 г.

Ki‑46‑III штабной разведывательный самолет, армейский тип 100 серийный, скоростной и высотный дальний разведчик. Головной самолет построен заводом «Мицубиси» № 5 в г. Нагоя в декабре 1942 г. (испытания этой модификации в этом месяце только начались).

В период с апреля 1943 по март 1944 г. производство самолетов Ki-46 достигло пика – было сдано 602 машины всех модификаций. С весны 1944 г. суточный темп сдачи самолетов еще более увеличился, но в декабре 1944 г. завод был сильно разрушен землетрясением, а затем подвергся налету В‑29 20-й ВА США и производство самолетов Ki‑46‑III было переведен на новый завод в г. Тояма.

Всего до конца войны построено 609 самолетов Ki‑46‑III всех подвариантов, из них около 100 – на заводе в г. Тояма в 1945 г.

Доработки по ходу выпуска: с конца 1944 г. вместо выхлопных коллекторов устанавливаются индивидуальные выхлопные патрубки (благодаря дополнительной тяге несколько увеличились скорость и дальность).

В эксплуатации был выявлен дефект системы непосредственного впрыска топлива моторов Ha‑112‑2, который постепенно был изжит.

Эксплуатация самолета в строевых частях началась весной 1943 г. и продолжалась до конца войны.

Самолет Ki-46-III был одним из дальних лучших разведчиков II мирровой войны и одним из самых технически совершенных военных самолетов Японии того времени.

Самолеты Ki-46 в разведывательных вариантах эксплуатировались в восьми группах (сентай), 12 отдельных разведывательных эскадрильях (докурицу дай сьюго тютай) и в одном отдельном авиаотряде (докурицу хикотай) ВВС Армии Японии – см. табл.

Ki‑46‑III KAI истребитель ПВО, армейский тип 100 проект и опытный самолет, высотный перехватчик. Модификация разрабатывалась Армейским авиационно-техническим исследовательским институтом (Rikugun Kokugijutsu Kenkuyjo), который предлагал создание таких модификаций на базе удачных самолетов других типов вместо разработки и производства новых специальных самолетов-перехватчиков. Предварительные исследования модификации самолета Ki‑46 начались в июне 1943 г., но активные работы пошли только с мая 1944 г.

В качестве опытного образца был переоборудован серийный самолет Ki‑46‑III (возможно, взятый на стадии постройки) силами 1-го Армейского авиационного арсенала в г. Тачикава (Dai-Ichi Rikugun Kokusho). При этом:

- демонтировано фотооборудование;

- сделана новая НЧФ без бака в ней, с выступающей кабиной пилота и установкой 2-х пушек Но‑5 калибра 20 мм (внешне НЧФ напоминала таковую на модификации Ki-46-II, но конструкция ее была другой);

- демонтирован средний фюзеляжный бак и на его месте установлена пушка Но‑203 калибра 37 мм, стреляющая вверх-вперед, с боекомплектом 200 снарядов.

Сборка завершена в октябре 1944 г. Самолет прошел испытания в предельно сжатые сроки и был принят на вооружение.

Ki‑46‑III Kai истребитель ПВО, армейский тип 100 серийный или строевой, высотный перехватчик. Задание на выпуск таких самолетов было дано в мае 1944 г., однако к тому времени запускать в серию новую модификацию самолета возможности не было и было решено переоборудовать строящиеся фирмой «Мицубиси» самолеты Ki-46-IIIb силами 1-го Армейского авиационного арсенала в г. Тачикава (они были взяты на стадии постройки на заводах в Нагое и в Тояме).

По данным Р. Франциллона было поставлено значительное число самолетов этого типа, однако это не подтверждается фото (есть фото таких самолетов всего в двух строевых частях). По более новым данным поставлено только около 15 таких самолетов.

Головной самолет сдан в ноябре 1944 г. и в том же месяце начались их поставки в ПВО. Самолеты этого типа эксплуатировались с конца 1944 г. и до конца войны в ПВО Японских о-вов в единственной войсковой части – в 106-м сентай.

Строевая эксплуатация выявила недостатки:

- вести прицельную стрельбу вверх сложно;

- для ведения стрельбы из верхней пушки необходимо пройти вдогон под фюзеляжем бомбардировщика, а самолеты В-17, В-24 и В-29 имели сильное оборонительное вооружение, их стрелки находились в более выгодном положении;

- самолет имеет недостаточную скороподъемность (хотя она повысилась по сравнению с обычным Ki-46-III – самолет набирал 8000 м за 19 мин., что не всегда хватало для того, чтобы догнать В-29);

- бронирование слабое, нет протектирования баков.

Фото: i.imgur.com

Ki‑46‑IIIа истребитель ПВО, армейский тип 100 опытный переоборудованный, высотный перехватчик. Один самолет Ki-46-III KAI был переоборудован установкой для стрельбы вперед и вверх двух пушек Но-5 (200 мм) с боекомплектом по 200 снарядов вместо одной Но-203 (37 мм).

Доработка положительных результатов не дала и в серию не внедрялась.

Ki‑46‑IIIb ударный самолет, армейский тип 100 серийный, тяжелый штурмовик по назначению, но фактически – тяжелый перехватчик ПВО. Модификация самолета Ki‑46‑III с носовой частью по типу Ki‑46‑III KAI с установкой двух пушек Но‑5 (20 мм). Построено или переоборудовано значительное число самолетов Ki‑46‑III.

По данным Р. Франциллона такие самолеты начали поставляться в части ВВС только с марта 1945 г., но это по всей видимости является ошибкой, т.к. в приведенном им же списке частей ПВО они значатся уже с июля 1944 г. и все – в частях ПВО. Как штурмовики самолеты Ki-46-IIIb практически не использовались.

В качестве перехватчиков самолеты Ki-46-IIIb применялись до конца войны как минимум в двух группах (сентай), четырех отдельных эскадрильях (докурицу дай сьюго тютай) и одном отдельном отряде (докурицу хикотай) авиации ПВО ВВС Армии Японии.

Ki‑46‑IIIc ударный самолет, армейский тип 100 проект, тяжелый штурмовик. Модификация самолета Ki‑46‑IIIb с тем же вооружением. Построен не был.

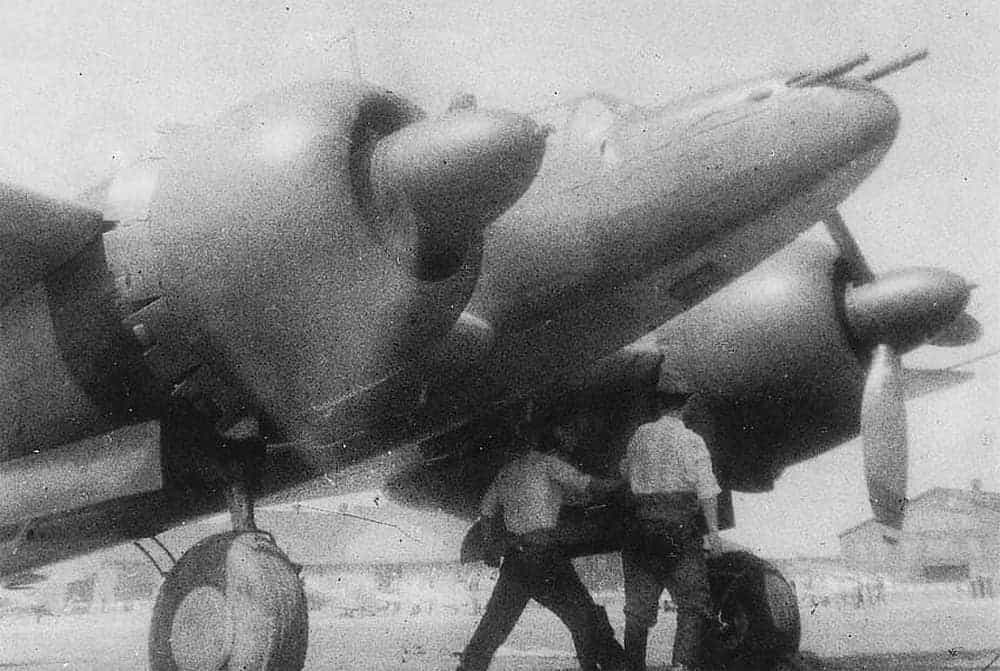

опытный самолет Ki-46-IV

Ki‑46‑IVa штабной разведывательный самолет, армейский тип 100, 1-й опытный, скоростной и высотный дальний разведчик. Дальнейшее развитие разведывательного варианта самолета с отличиями:

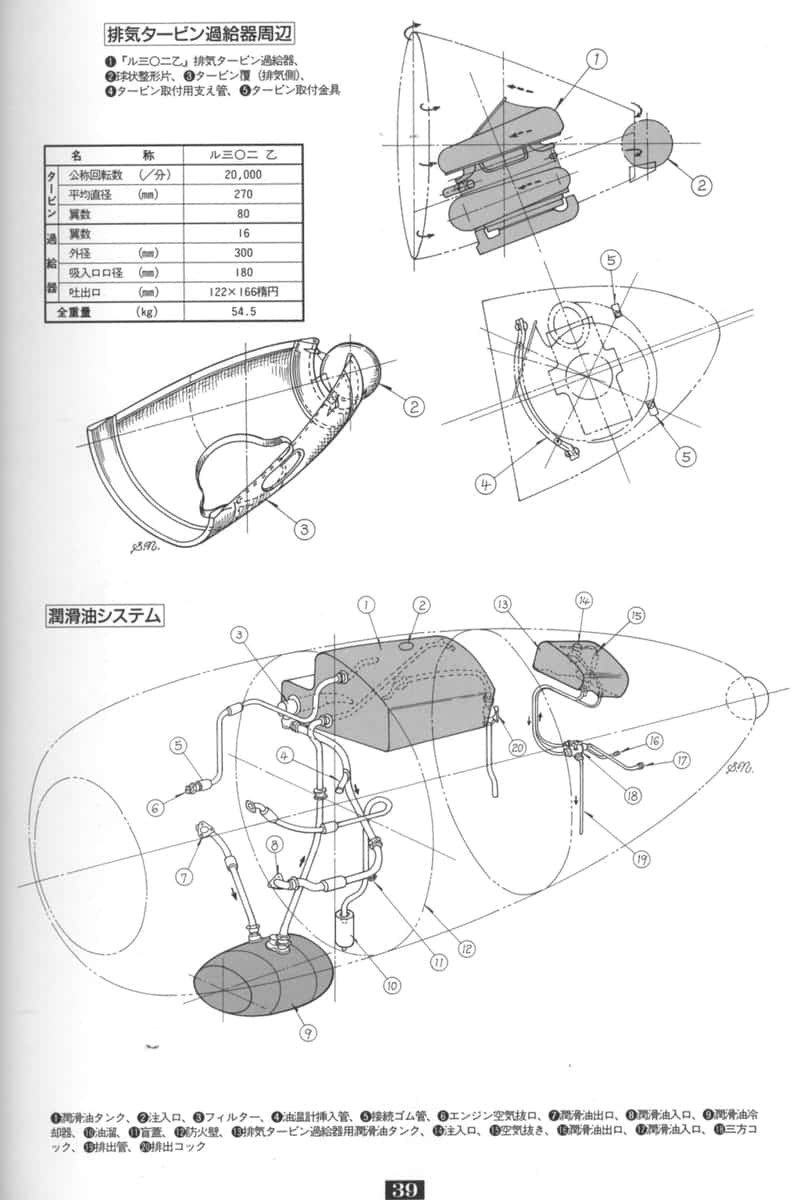

- установлены двигатели Мицубиси Ha-112-II-Ru с турбокомпрессором Ru 102, промежуточным воздухо-воздушным радиатором и впрыском водоспиртовой смеси (взлетная мощность 1500 л.с., 1250 л.с. на 7400 м, 1100 л.с. на 10200 м);

- установлены новые воздушные винты диаметром 2,750 м (вероятно, высотные или скоростные, но возможно, просто старые под большие обороты мотора – такой диаметр был на первых опытных самолетах и Ki-46-I);

- запас топлива увеличен до 1977 л;

- изменена конструкция МГ в части установки в их хвостовых частях ТК;

- изменена система управления ВМГ.

Самолет имел фюзеляж по типу Ki-46-III без выступающей кабины.

Самолет облетан в феврале 1944 г.

В феврале 1945 г. (28.05.45 г.?) два первых опытных самолета совершили скоростной перелет из Пекина на а/д Йокота, пройдя дистанцию 2300 км за 3 ч 15 мин. со средней скоростью 707 км/ч – благодаря сильному и устойчивому строго попутному ветру. Но это оказалось чисто случайное достижение, а в целом ВМГ самолета работала ненадежно. Испытания продолжались более года. Основной проблемой были дефекты силовой установки и прежде всего наддува (ТК). Их устранить не удалось. На вооружение принят не был, решение о запуске самолета в серию было отменено.

Ki‑46‑IVa штабной разведывательный самолет, армейский тип 100, 2-й опытный, скоростной и высотный дальний разведчик. Построен и облетан в феврале 1944 г. практически одновременно с 1-м самолетом и по конструкции от него вероятно не отличался.

Ki‑46‑IVa штабной разведывательный самолет, армейский тип 100, 3-й опытный, скоростной и высотный дальний разведчик. Построен и облетан в 1944 г. Проходил испытания.

Ki‑46‑IVa штабной разведывательный самолет, армейский тип 100, 4-й опытный, скоростной и высотный дальний разведчик. Построен и облетан в 1944 г. Проходил испытания.

Ki‑46‑IVа штабной разведывательный самолет, армейский тип 100 Модель 4А предполагаемый серийный, скоростной и высотный дальний разведчик. Решение о запуске самолета в серию было принято еще в начале 1944 г., до первого полета опытного образца. Но устранить все опасные дефекты его ВМГ не удалось и оно было отменено. К тому же к 1945 г. основной завод «Мицубиси» в Нагое был разрушен землетрясением и бомбардировкой.

Ki‑46‑IVb проект, истребитель-перехватчик ПВО. Дальнейшее развитие варианта самолета для ПВО вероятно с теми же отличиями по ВМГ, что и на самолете Ki‑46‑IVa, но без переделки топливной системы. Все вооружение установлено в НЧФ.

Самолет построен не был.

Всего построено 1742 самолета Ki-46 всех модификаций

эксплуатация самолета за пределами Японии

Великобритания. Было 2 самолета этого типа.

Самолет Ki-46-III сер. № 5439 принадлежал 3-му тютай 81-го сентай, захвачен в нелетном состоянии на а/д Kahan в Малайе. Самолет был изучен, сфотографирован, было решение его отремонтировать, но не нашли необходимых комплектующих. 25.03.46 г. вышло решение поместить его в музей, но оно было выполнено только в 1963 г. Ныне находится в Музее Королевских ВВС Великобритании в г. Cosford.

Данных о 2-м самолете Ki-46 в Великобритании нет.

Германия. В 1942-1943 гг. велись переговоры о поставках самолета Ki-46-II для частей разведывательной авиации Люфтваффе, но осуществить это оказалось невозможно из-за блокирования Союзниками морского сообщения между Японией и Германией (ходили только транспортные подлодки, а они такие большие самолеты доставлять не могли).

Китайская Народная Республика. Были захвачены два самолета Ki-46-IIIb в летном состоянии частями НОАК. Они эксплуатировались как штурмовики до начала 1950-х гг., став последними летающими самолетами этого типа.

Нидерланды. Один самолет Ki-46-III захвачен в летном состоянии на а/д Menado (о. Целебес, Малайя). На самолет были нанесены опознавательные знаки «зеленый крест» (как на трофейный). Не известно, эксплуатировался ли он или испытывался в ВВС Нидерландов.

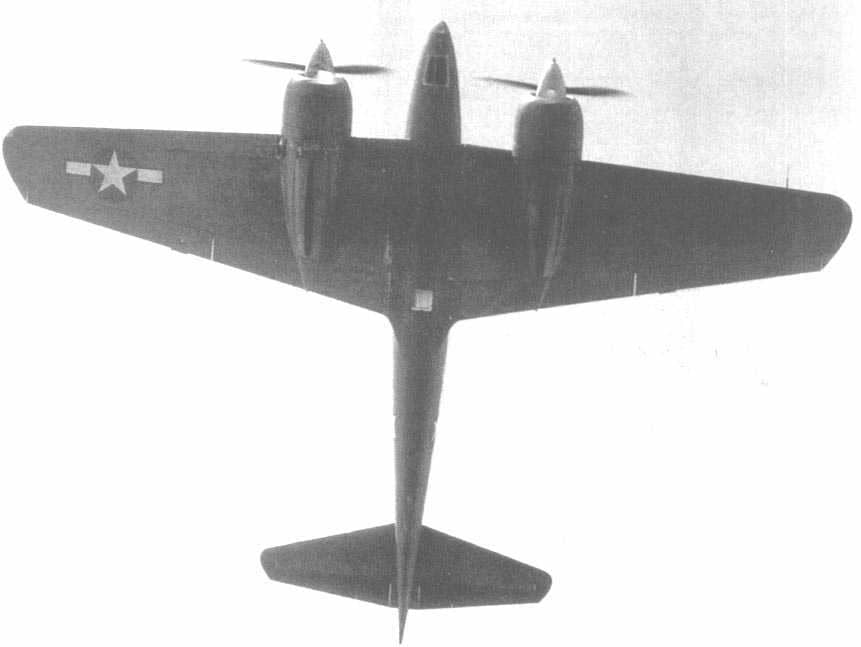

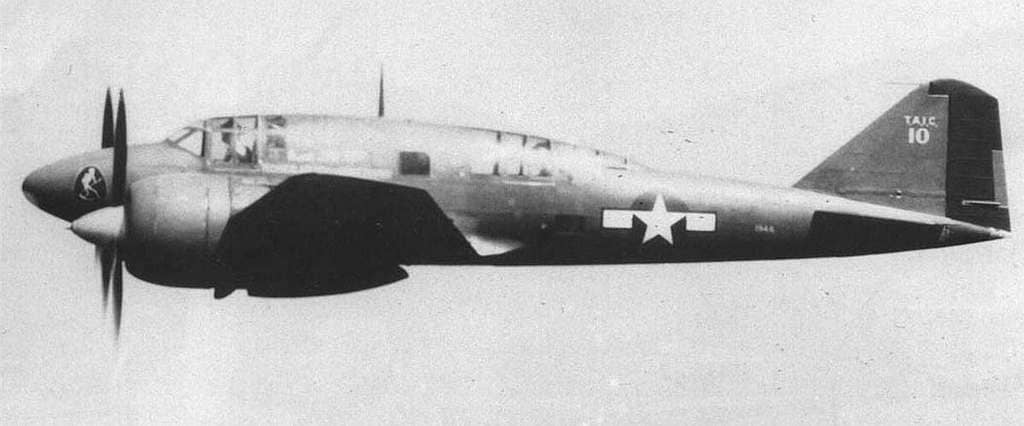

Соединенные Штаты Америки. Как минимум один самолет Ki-46-II был захвачен в летном состоянии и был передан в Центр технической разведки ВВС Армии США (Technical Air Intelligence Center). Там он проходил испытания, получив бортовой номер «10 белый».

Франция. Как минимум один самолет был захвачен в исправном состоянии в 1945 г. на территории французских колоний в Индокитае.

Подробные тактико-технические данные основных модификаций самолета смотрите в таблице Ki-46 data

Состав оборудования и вооружения основных модификаций самолета смотрите в таблице Ki-46 equipment

Сведения о темпах производства самолета смотрите в таблице Ki-46 production

Полные сведения о строевой эксплуатации самолета смотрите в таблице Ki-46 service

Сведения о некоторых боевых потерях самолета смотрите в таблице Ki-46 losses

Смысл использованных в статье и таблицах сокращений и терминов, можно узнать, открыв Ki-46 glossary

Использованные источники:

1. Francillon Rene J. Japanese Aircraft of the Pacific War. London, UK, Putnam & Co. Ltd., - 1970

2. Francillon Rene J. Mitsubishi Ki-46. Aircraft Profile No. 82. Windsor, UK, Profile Books Ltd., - 1966

3. Chant, Chris. Aircraft of World War II: 300 of the World's Greatest Aircraft 1939–1945. New York, USA, New York: Metro Books, - 2015

Напоминаем Вам, что в нашем журнале "Наука и техника" Вы найдете много интересных оригинальных статей о развитии авиации, кораблестроения, бронетехники, средств связи, космонавтики, точных, естественных и социальных наук. На сайте Вы можете приобрести электронную версию журнала за символические 60 р/15 грн.

В нашем интернет-магазине Вы найдете также книги, постеры, магниты, календари с авиацией, кораблями, танками.