Написанное им верно было и на туманном Альбионе: впрочем, можно заметить, что внимание британского Адмиралтейства не было приковано исключительно к французскому Морскому министерству. В 1849 году тогдашний премьер-министр Пальмерстон так прокомментировал предложение французского министра иностранных дел о взаимном сокращении флотов: «Уровень наших морских сил определяется столь многими соображениями, связанными с нашими торговыми и политическими интересами во всех уголках земного шара, что для британского правительства решительно невозможно связать его с уровнем морских сил любой другой державы».

Французский флот тоже изредка отвлекался от соперничества с Royal Navy. Но британские имперские и торговые интересы были гораздо шире французских, — и Лондон был менее склонен мерить силу своего флота относительно живущего по другую сторону Канала соседа. Тем не менее, в середине девятнадцатого века именно французский флот был основным фактором в морских расчетах Уайтхолла. Можно говорить о том, что биполярность отношений флотов Британии и Франции и их концентрированность друг на друге привели, по сути, к самоподдерживающемуся соперничеству и, соответственно, гонке морских вооружений. Такая характеристика является довольно общей для всех современных гонок вооружений — особенно между США и СССР после 1945 года. Конечно, можно вспомнить и более ранние примеры — в первую очередь соперничества из-за религиозных расхождений. Но описываемое соперничество отличалось и другими особенностями современных гонок вооружений — которые, собственно, и определяют таковую гонку, и которые впервые в истории проявились вместе в англо-французском морском соперничестве середины девятнадцатого века. Этих особенностей пять. Основное — вовлеченные в гонку державы располагали финансовыми, промышленными, научными и управленческими ресурсами, достаточными, чтобы вести эту гонку достаточно долго. В шестнадцатом-семнадцатом веках такое было невозможно — гонки вооружений быстро прекращались из-за вызванного ими финансового или административного истощения. В самом деле, лишь с середины девятнадцатого века и лишь несколько государств — в первую очередь Британия и Франция — обладали достаточно мощными и гибкими ресурсами и административной машиной. Но существовали и другие особенности. Первая — высокий уровень военно-технического прогресса, когда почти каждый шаг в гонке означал появление важных усовершенствований вооружения. Вторая — большой объем информации о вооруженных силах противника. Третья — большая часть населения обеих стран, заинтересованная или даже глубоко вовлеченная в развитие соперничества. И, наконец, четвертая — значительное сходство противников.

Но, начавшись в середине 40-х годов XIX века появлением парусно-винтовых линейных кораблей, достигнув своего апогея в начале 60-х годов из-за появления первых броненосцев, эта гонка постепенно затихла после франко-прусской войны 1870 года. Период, в течение которого происходило это военно-морское соперничество, был назван современниками «второй Столетней войной».

Необходимо заметить, что когда на Британских островах осознали степень своего первоначального отставания от французских программ, в дело были задействованы не только все промышленные и научные резервы, но и разведывательные, включая туристов. Некоторые из этих «туристов» были не более чем шпионами. Так, британский инженер-кораблестроитель Юджин Суэни (Eugene Sweny) несколько раз в конце 1850-х годов отправлялся во Францию для выяснения достигнутого французскими государственными и частными верфями прогресса. Он показал себя хорошим наблюдателем и особенно отличился в получении информации от рабочих верфей, немало узнав о последних французских нововведениях. В 1859 году ему даже удалось раздобыть чертежи первого французского броненосца «Глуар», которые в Морском министерстве если и не считали секретными, то демонстрировать их каждому желающему уж точно не собирались. «Глуар» стал целью еще одного подозрительного субъекта. Им был лорд (!) Кларенс Пэйджет, ни много ни мало — Парламентский секретарь Адмиралтейства в 1859…1866 годах. В гражданском костюме он прошмыгнул на верфь в Тулоне, вскарабкался на борт недостроенного броненосца и при помощи зонтика начал измерять основные размеры корабля. Возможно, единственное, что спасло его от ареста, могущего иметь серьезные последствия, — репутация английских туристов, прославившихся своим необычайным любопытством.

В конце концов принятые меры дали свои результаты, и ко второй половине 60-х годов некий баланс сил на море между Англией и Францией был установлен. Это позволило кораблестроителям с обоих сторон Ла-Манша успокоиться и отойти от авральных темпов и методов работы по насыщению флотов своих государств мало-мальски пригодными новомодными броненосными «комодами». Соответственно, значительно совершеннее стали и конструкции закладываемых кораблей, стали применяться материалы более высокого качества — в первую очередь сталь и железо, да и промышленность, пережив небывалый технологический шок (от пилы — к доменной печи!), стала более-менее справляться с футуристическими (по мнению производственников) проектами невиданных ранее кораблей. На это же время приходится и окончательное вытеснение дерева, как конструктивного материала, из военно-морского кораблестроения.

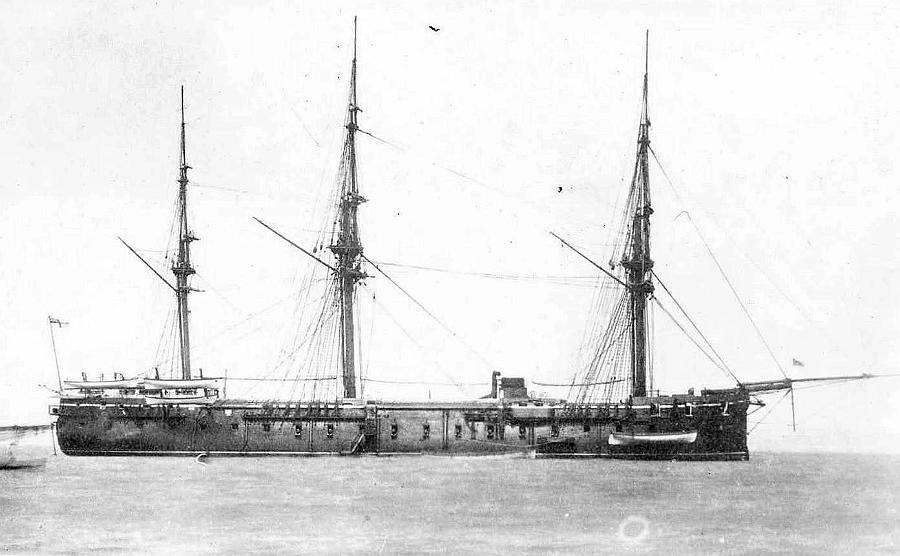

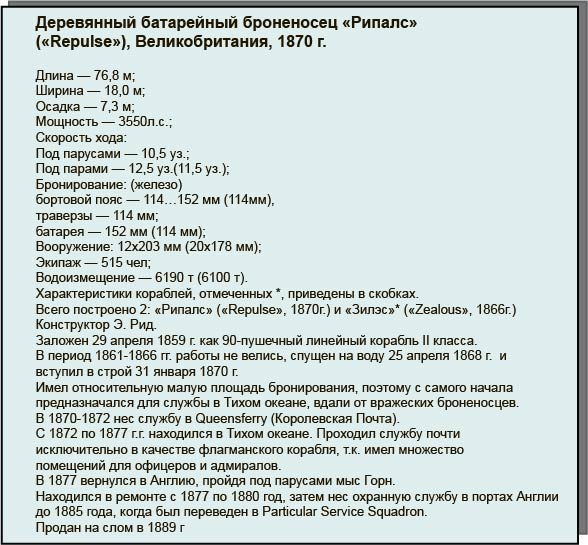

Так последним британским деревянным линейным кораблем стал «Рипалс», переоборудованный по типу «Зилэс». Его постройка продолжалась целых 11 лет — с 1859 по 1870 год, посрамив по этому показателю даже «Сюффреня»; но вина за это лежит не на английских верфях: просто Адмиралтейство решило подождать результата более ранних переоборудований. Начат «Рипалс» был на казенной верфи в Вулвиче, а заканчивать его пришлось уже в Ширнессе, поскольку Вулвичский кораблестроительный завод за эти долгие годы успели закрыть в ходе программы модернизации кораблестроительной промышленности.

Все деревянные броненосцы, оказавшиеся в рядах Королевского флота только исключительно в качестве «пожарной меры» на британское отставание (см. «НиТ» №9 за 2007г.) от французской программы строительства броненосного флота, несмотря на свою неудачность (врожденную!) оказались очень востребованными боевыми единицами. Так, «Принс Консорт» и «Оушн» провели свой век в дальних плаваниях и на отдаленных колониальных базах, причем «Оушн» ни разу после подъема своего вымпела вплоть до окончания активной службы не бросил якорь в родных британских водах!

Уже к моменту достройки «Зилэс» выяснилось, что броненосцы стали «слишком» неуязвимыми: орудия, как правило, не могли пробить брони противников даже на самых малых дистанциях. Подобное положение совершенно не устраивало артиллеристов; стали разрабатываться все более мощные пушки — началось соревнование между снарядом и броней, ставшее стержнем, вокруг которого вращалось все последующее развитие класса бронированных кораблей.

Более мощные пушки и более толстая броня имели очень значительный вес. Это означало, что корабль уже вряд ли может быть забронирован на всем своем протяжении по длине и высоте корпуса. Первой жертвой стала батарея. Тяжелые орудия крупного калибра не могли устанавливаться в прежнем количестве; их число уменьшилось, и батарея постепенно все более и более «сжималась» к центру корабля. Так, из броненосцев с бортовой батареей развились броненосцы с центрально расположенной батареей (одним из которых и стал многострадальный «долгострой» «Рипалс»). Следующим шагом конструкторов был переход к так называемым «казематным броненосцам», в которых главное артиллерийское вооружение предельно «стягивалось» к центру корабля и размещалось в своеобразной «коробке», чем-то напоминавшей крепостные казематы. Именно эти казематы усиленно бронировались, в то время как оконечности корабля защищались броней лишь номинально либо вообще оставались небронированными. Мера вполне оправданная на то время, учитывая резкий рост тогдашних орудий в количественных характеристиках (вес самого орудия, вес снаряда, рост начальной скорости снаряда) и крайне медленное увеличение качественных (увеличение скорострельности пушек и разрывного действия снарядов), — тогдашние «орудия главного калибра» давали один прицельный выстрел в несколько минут (иногда — в несколько десятков минут!) Естественно, попадания снарядов противника в корабли должны были быть весьма редким явлением, и потому защищать требовалось жизненно важные центры корабля, в первую очередь, артиллерию и паровые машины с котлами (также располагавшиеся в центре судна). Собственно говоря, отличить, где заканчиваются «броненосцы с центральной батареей» и начинаются уже «казематные броненосцы» для тогдашних военно-морских специалистов было весьма проблематично… Заочное соревнование двух знаменитых кораблестроителей своего времени, главных конструкторов французского (Дюпюи-деЛом, создателя «Глуара») и британского (Айзек Уоттс, автора проекта «Уорриора») флотов продолжалось…

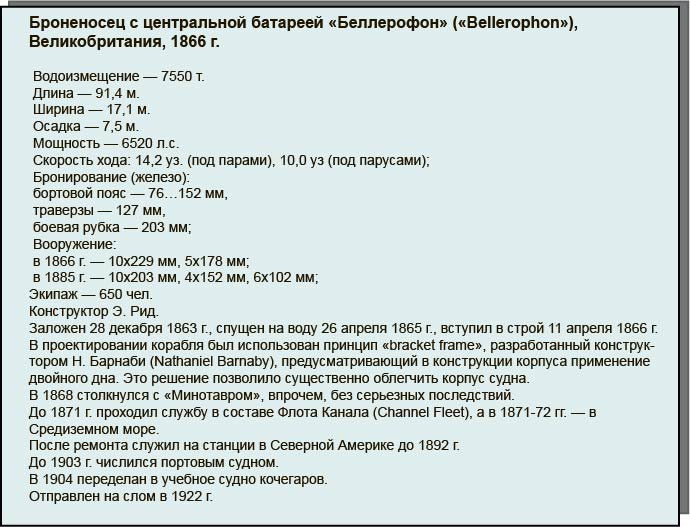

«Свежую кровь» в соревнование первых броненосцев, страдающих кучей «детских болезней», внесла Англия. В 1862 г. пост главного корабельного инженера занял сэр Эдуард Рид (Sir Edward Reed). Начало своей службы в этой должности он ознаменовал проектированием серии кораблей умеренных размерений, хорошо защищенных броней, удобных для управления, с хорошим ходом. Решительный шаг вперед по этому пути представлял собой английский казематный броненосец «Беллерофон» («Bellerophon»), имевший 6-дюймовый железный броневой щит по ватерлинии, доходящий по высоте только до средней палубы; выше его был поставлен 150-мм каземат для десяти крупнокалиберных (229-мм) орудий. Кроме того, было установлено два 175-мм орудия в носовом забронированном щите и одно 175-мм в корме, несколько 102- и 152-мм пушек стояло открыто на палубе. Благодаря мощной машине и увеличенному отношению длины к ширине его скорость хода доходила до 14,2 узлов. Боевая рубка в носовой части была покрыта более толстой 200-мм броней. Носовая часть корабля имела форму прочного тарана. Поворотливость и маневренные качества корабля значительно улучшились: раньше на штурвалах приходилось ставить до 70 человек, поворачивавших в течение двух минут руль всего лишь на 20°, теперь же обыкновенный руль был заменен балансирным. Паровых рулевых машин в то время не было; первая удачно сконструированная паровая рулевая машина появилась только в 1866 г.

Кроме указанных преимуществ (возможность ведения продольного огня и увеличение скорости хода при сохранении парусности) корабль этот имел ряд конструктивных усовершенствований. Корпус его был построен по так называемой «клетчатой», или бракетной системе набора, сохранившейся с теми или иными изменениями до настоящего времени (продольно-поперечная система). Набор состоял из продольных непрерывных связей (стрингеров), между которыми поставлены шпангоуты из отдельных кусков (бракетов) листового железа или стали. Поверх набора настилалась внутренняя обшивка, так что получалось междудонное пространство высотой 1 м, обеспечивавшее непотопляемость корабля при повреждении наружной обшивки днища. Таким образом корабль получил двойное дно на всем протяжении корпуса; впервые в значительных количествах использовалась сталь — пока что только для облегчения конструкции. Водонепроницаемые шпангоуты и стрингеры, поставленные через определенные промежутки, разделяли междудонное пространство на отдельные клетки, отчего эта система набора и получила свое название. Корпус до средней палубы был разделен водонепроницаемыми поперечными переборками. Сам корпус в средней части получил более «квадратные» обводы, также ставшие традиционными для последующих поколений линкоров.

Клетчатая система набора корпуса была комбинацией поперечной и продольной систем. Длина этого корабля в 11,5 раз превышала его углубление, поэтому постройка по поперечной системе была невозможна. Строители предложили продольную систему набора, состоящую только из продольных стрингеров в днище, по бортам и под палубой; каждому стрингеру соответствовал пояс наружной и внутренней обшивки. Корпус представлял собой как бы двойную железную трубчатую балку с продольными ребрами. Такая чисто продольная система набора из-за трудности ее осуществления была единичной и в дальнейшем развилась в современную продольную систему набора корпуса корабля.

Артиллерия его была сосредоточена в средней части в небольшой центральной батарее и была защищена не только бортовой броней — у корабля имелись еще и толстые поперечные переборки (траверзы), защищавшие от продольного огня. При постройке «Беллерофона» было введено более удобное расположение орудий для артиллерийского обстрела прямо по носу, в расчете на использование пушек при таране корабля противника. На «Беллерофоне» были установлены 12- и 6,5-тонные дульнозарядные нарезные орудия, но ни одно из орудий, расположенных в центральном каземате все-таки не могло вести огонь прямо по корме или по носу.

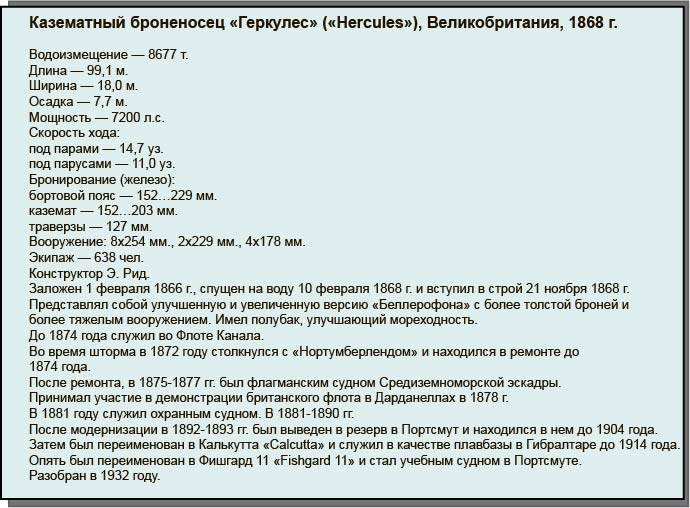

По тому же типу, но с большими усовершенствованиями был построен «Геркулес» — как увеличенная версия «Беллерофона», с более толстой броней и более мощным (и тяжелым) оружием. Он имел острый форштевень в отличие от кораблей предыдущих серий (влияние французской «Маженты»!), и полубак, улучшающий мореходные качества. «Геркулес» не имел развитых помещений в корме, столь необходимых для флагманского корабля — а ему пришлось нести большую часть своей ратной службы именно в качестве флагмана Средиземноморского Флота. Из технических новшеств необходимо отметить балансирный руль, который уменьшал физические усилия употребляемые для управления кораблем через штурвал. Впоследствии, в 1874 году, на корабль в числе первых установили паровой привод руля. «Геркулес» был первым военным кораблем, который нес новейшую артиллерию из дульнозарядных нарезных 10-дюймовых орудий, которые были расположены (по четыре штуки) с обеих сторон каземата. Эти орудия, каждое из которых весило 18 тонн, выпускало снаряды весом в 180 кг с начальной скоростью 525 м/с. Хорошо обученная команда могла вести огонь из такого орудия каждые 70 секунд. Кроме того, носовое и кормовое орудия могли поворачиваться в пределах нескольких градусов относительно продольной оси корабля, чтобы вести огонь через амбразуры, расположенные в стенах батареи. 9-дюймовые орудия были размещены так, чтобы обеспечивать сильный носовой и кормовой огонь, а 7-дюймовые орудия должны были вести бортовой огонь. Для этого ради увеличения углов обстрела применили скошенные пушечные порты. Это же пытались сделать еще раньше на «Палласе»; теперь их приняли окончательно и применили как для размещения тяжелой, так и для легкой артиллерии. Впоследствии такая схема размещения артиллерии была принята для большинства британских кораблей. Наибольшая толщина брони «Геркулеса» достигала 9 дюймов; а два его 10-дюймовых дульнозарядных орудия могли стрелять, отступив только несколько градусов от диаметральной плоскости. Ко времени своего спуска «Геркулес» был лучшим из всех кораблей того времени. Перед вроде бы вырвавшимися вперед французами опять замаячил настойчивый призрак спины противника…

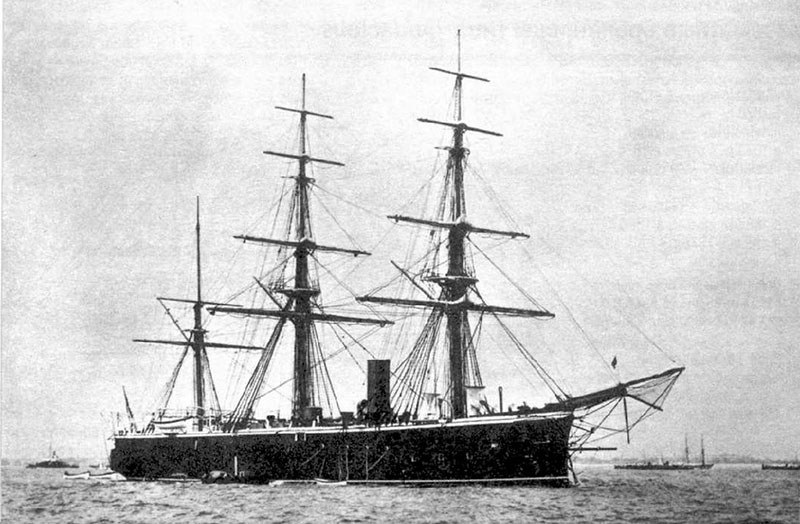

В то же время для службы на отдаленных станциях англичанами были спроектированы 6 меньших кораблей типа «Одэйшес». При водоизмещении меньшем, чем у «Геркулеса», на 2500 т они также были защищены 8-дюймовой броней. Главная артиллерия их размещалась в каземате. Кроме этого вооружения у них имелась вспомогательная батарея, немного выступавшая за борт; также по углам были устроены скошенные порты для погонных и ретирадных пушек. Эти корабли являлись первыми английскими броненосцами с батареей на верхней палубе.

С назначением Э. Рида на должность главного кораблестроителя Великобритании маятник «военно-морской моды», иначе говоря — источник новшеств в военном кораблестроении стал постепенно перемещаться за Канал — к большому неудовольствию французов. Но тут уже вступили в действие законы экономики: отныне строить (причем — быстро и добротно!) и содержать (причем — на должном уровне!) большие флота могли себе позволить только государства с высокоразвитой экономикой и стабильными финансами. Англичане, укрытые на своих Островах от иностранной агрессии, заведомо оказывались в выигрышном положении. Ну а заводы Виккерса и Армстронга, наряду с казенными предприятиями, всегда соответствовали наивысшему уровню развития тогдашних технологий.

На ридовский «Беллерофон», безусловно открывший новую веху в броненосном противостоянии своей новаторской конструкцией, которая ознаменовала переход от батарейных броненосцев к броненосцам казематным, французы незамедлительно ответили (но уже — ответили, а не позвали за собой!) закладкой уже упоминавшихся нами ранее «Маренго» — первых французских броненосцев с центральной батареей. Высокобортный корпус с заметным «наростом» в носовой части, вмещавший более крупнокалиберную и современную артиллерию (хотя ее скорострельность вызывала сомнения), венчался грозным тараном — были учтены уроки сражения австро-итальянских флотов при Лиссе (мы еще расскажем о нем). Такое же водоизмещение, как у англо-саксонского противника, при значительно более толстой броне (200 мм против 150 мм) говорило о неплохо продуманной конструкции и удачной внутренней компоновке. Об этом же говорил и тот факт, что при менее мощных машинах (почти на 40%!) «Маренго» уступал «британцу» всего пол-узла! При «очной» встрече успех явно должен был склоняться на сторону «француза»… Но противоестественное соединение в конструкции корпуса связи «железо-дерево» сводило «на нет» все преимущества. Герметичность водонепроницаемых переборок в деревянном корпусе (а «Маренго» опять-таки построили из дерева, а затем уже обшили броней!) была, мягко говоря, сомнительной, причем с увеличением срока службы надежность их неуклонно снижалась. Высокий забронированный борт вкупе с тараном, ухудшавшим всхожесть на волну, оказался источником неудовлетворительной остойчивости, что при получении подводной пробоины (опять-таки — переборки!) могло закончиться для корабля фатально. Кроме того, из-за отставания французской металлургической промышленности и главное — из-за разгоревшейся франко-прусской войны, вступление кораблей этой серии в строй затянулось, а в середине 70-х годов требования к кораблям этого класса значительно изменились. Таким образом, «ответ на инициативу» англичан затянулся на 10 лет… Благо, что долгие сроки строительства позволили французам наконец-то образумиться и последовать за англичанами (опять — последовать!) при строительстве последнего корабля серии — «Фридланда». Этот корабль уже строился целиком из железа. Количество водонепроницаемых переборок было на нем увеличено в два раза. Совершенно справедливо не считая британские «косые» орудийные порты гениальным открытием, французы для двух 274-мм орудий применили что-то наподобие будущих барбетных установок, установив орудия на вращающихся станках. Необходимо признать, что именно французским кораблестроителям военные корабли обязаны такому важному новшеству, как спонсону, позволявшему избавиться от проклятия парусного флота — крайне слабого артиллерийского огня в оконечностях. Размещение артиллерии на «Фридланде» хотя и не стало хрестоматий ным, но было значительно эффективнее, чем на британских «утюгах», обеспечивая наивыгоднейшие углы ведения огня для большинства орудий. К недостатку корабля следует несомненно отнести устаревший способ набора корпуса (англичане уже вовсю применяли свой «бракетный») и отсутствие по этой причине двойного дна.

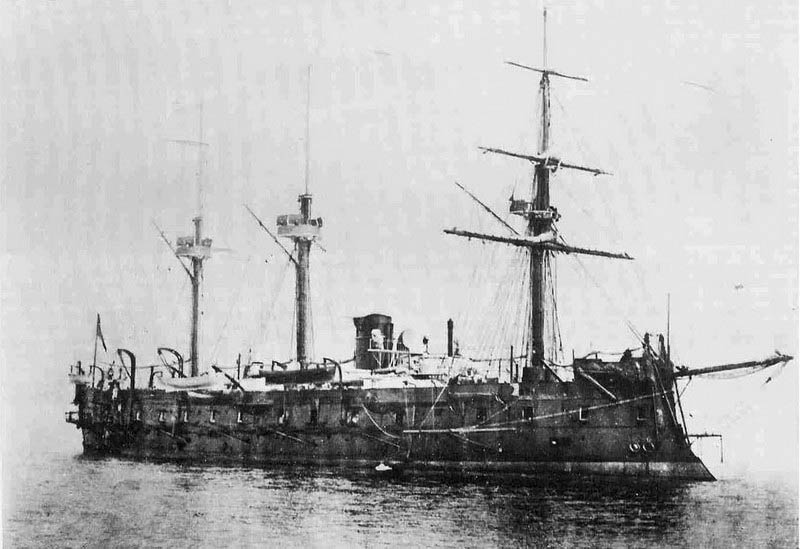

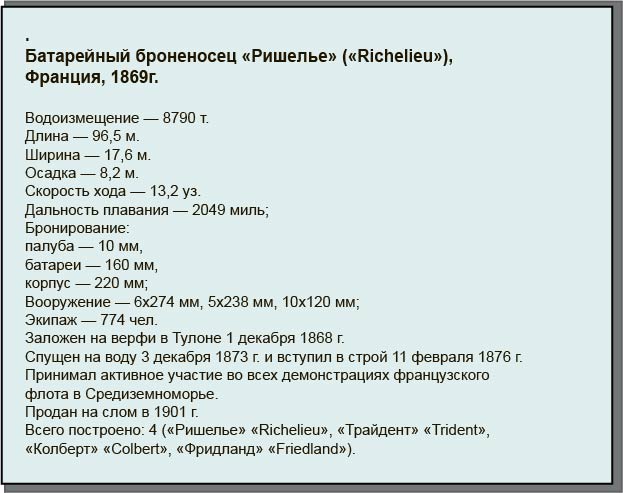

Следующую серию французских броненосцев — типа «Ришелье» — можно рассматривать и как логическое развитие идей, заложенных в конструкцию «Маренго», так и ответом на британский «Геркулес». Т.к. первый корабль этой серии был заложен даже раньше, чем некоторые корабли предыдущей серии, то такая точка зрения кажется оправданной.

Основное вооружение корабля — шесть 274-мм орудий с длиной ствола в 18 калибров (иногда их называют сокращенно — 27-см) — размещалось по-новомодному в центральной батарее, а четыре 240-мм орудия располагались на поворотных барбетах, обеспечивающих кораблю достаточно хорошую возможность огневого маневра. Еще одно такое же орудие размещалось в носовой части под полубаком — усиливая огонь в носовом секторе. Безусловно, на тот момент расположение артиллерии на «Ришелье» было намного прогрессивнее, чем на британских кораблях, что в реальном боевом столкновении могло играть решающую роль. При рассмотрении характеристик «Ришелье» и «Геркулеса» нетрудно заметить, что при одинаковой толщине брони (причем французская броня была более высокого качества и оставалось таковой на протяжении более тридцати лет) корабли имели примерно одинаковые размеры, но площадь бронирования у французов была выше. Ширина броневого пояса составляла почти 2 метра, а общий вес установленной брони достигал 1690 т. Но в отличие от «Геркулеса», построенного целиком из железа, у «Ришелье» из железа была построена только верхняя часть корпуса, а ниже ватерлинии мы встречаем все то же дерево. Насколько это ухудшало прочностные и эксплуатационные характеристики корабля — говорить даже не приходится. И если головной «Ришелье» прослужил (вернее — проплавал) 25 лет, то британский аналог — все 65! Что же касается скоростных характеристик, то преимущество «Геркулеса» оказалось просто неоспоримым — более чем на полтора узла! Сказался тот факт, что именно в это время англичане вырвались вперед в создании все более и более совершенных паровых машин, причем удерживали это первенство вплоть до Первой мировой войны. Такое преимущество могло обеспечить «британцу» возможность самому выбирать дистанцию боя и наивыгоднейшие углы обстрела, сведя к минимуму преимущества барбетов «французов». Хотя французы и утверждали, что на испытаниях «Ришелье» выжал все 14 узлов, — верится в это с трудом. «Систершипы» французского броненосца несколько отличались друг от друга. Так, «Тридан» (или «Трайдент») нес только две барбетных установки с 240-мм орудиями, а центральная батарея была увеличена до восьми 274-мм пушек. На «Кольбер» же французы, как бы опомнившись, при том же количестве 274-мм орудий догрузили корабль еще и шестью 240-мм. Вся артиллерия была наиновейшей — образца 1870 года (сказался урок, преподанный прекрасной артиллерией пруссаков!). В целом оба пректа примерно соответствовали друг другу, и отдать однозначное преимущество одному из кораблей было бы затруднительно, если бы не одно «но». Сроки. Англичане ввели «Геркулеса» в состав Royal Navy в 1868 году, а La Royale пополнился «кардиналом» спустя целых восемь лет! Конечно, сказалась война с Пруссией, но в военно-морском соперничестве таких опозданий не прощают…

После Крымской войны Британия заняла более изоляционистскую позицию в отношении Европы, чем прежде. В начале 1860-х годов британская общественность утвердилась во мнении, что немало стоившая Крымская война «ради защиты турок от русских» была пустым расточительством, поспособствовавшим к тому же росту престижа Франции. Многие политики пришли к тем же выводам. Это удержало Англию от вмешательства во время польского восстания 1863 года. Такая позиция Британии обозначила конец (по крайней мере в европейских делах) англо-французского союза. Это не пошло на пользу британскому правительству, так как скорым последствием стало унижение Великобритании из-за Шлезвиг-Гольштейнского вопроса в 1864 году. Пальмерстон и министр иностранных дел лорд Джон Рассел, пытаясь заставить Австрию и Пруссию отвести войска с территории герцогств, прибегли к угрозе применения силы. Но без поддержки Франции сама Британия не обладала достаточной силой для осуществления угрозы. Военно-морская мощь не могла оказать должного влияния, а численность экспедиционного корпуса не превзошла бы и 20 тысяч человек. Естественно — блеф был распознан, хотя бы потому, что Уайтхолл столкнулся здесь с таким реалистом, как Бисмарк, грубо заявившим, что если британская армия высадится, то он пошлет свою полицию арестовать ее. Британцам пришлось стерпеть эту оплеуху, что неизбежно ослабило их престиж и усилило уже существовавшую тенденцию к изоляционизму.

Благодаря описанным переменам в Европе и британской реакции на них, соперничество Британии и Франции неминуемо сходило на нет хотя бы потому, что невмешательство означало меньшее внимание британцев к континентальной дипломатии французов. Но эти же перемены на континенте привели к тому, что возможная опасность со стороны Франции снизилась. Возвышение объединяющейся под руководством Бисмарка Германии представляло серьезную проблему для Франции. Как было заявлено в британском парламенте в 1866 году: «У Франции появился новый соперник, и ее неизбежное противостояние с объединенной Германией станет залогом нашей безопасности и покоя».

Может показаться странным, но во Франции снижением остроты военно-морского противостояния были удовлетворены едва ли не в большей степени. Был период, около 1860 года, когда некоторые французские морские офицеры надеялись, что Франции удастся удержать лидерство в военном кораблестроении. Но этот период был короток. Британские финансовые и промышленные ресурсы, будучи задействованы в гонке, быстро заставили мечтателей осознать тщетность своих надежд. Но французы и так считали, что достигли немалого. В 1840-х годах у них было достаточно поводов полагать, что британцы без должного уважения относятся не только к Франции, но и к боевым качествам и мощи La Royale. Но уже в начале 1860- х у британцев были основания считать, что флот соперника едва ли уступает их собственному. Конечно, знающие люди понимали, что Royal Navy остается более многочисленным, но французский флот слишком близко подобрался к нему, слишком часто становился причиной потрясений и неприятных открытий, чтобы британцы могли по-прежнему его презирать. В указанный период оба флота рассматривали друг друга как почти равные — что стало настоящим бальзамом для уязвленной гордости французов, смягчило воспоминания о высокомерном отношении британцев и приглушило жажду реванша.

Возможно, что нечто подобное произошло и в отношении баланса сухопутных сил. Основной причиной страхов британцев на протяжении 40-х годов была мощь французской армии. Британская была гораздо малочисленнее, немалая ее часть находилась за пределами метрополии, посему удачная высадка французов могла сделать положение безнадежным. Действия британской армии в Крыму сильно подорвали ее репутацию. Когда в конце 1850-х французы оказались близки к тому, чтобы получить численное преимущество на море, морское вторжение стало практически возможным. Но вскоре ситуация изменилась. Во-первых, паника вызвала усиление мощи британского флота. Во-вторых, была начата программа постройки укреплений для защиты верфей от атаки с суши. В-третьих, была организована мощная добровольная армия. В итоге разрыв между армиями соперников заметно сократился. Британцы, равно как и французы, полагали, что извечная слабость была устранена, что не могло не укрепить самоуверенность обеих сторон.

Как в 1840-х годах наблюдался непрерывный рост бюджета обоих флотов, так в 1860-х — во всяком случае, после окончания всплеска кораблестроительной активности в начале десятилетия — можно было заметить его снижение. Оба министерства финансов постарались извлечь выгоду из ослабления соперничества и вынудили моряков экономить как на постройке, так и на развертывании и готовности кораблей.

С 1861 по 1869 год французский военно-морской бюджет сократился с 230 до 180 миллионов франков, британский — с 12,5 миллионов фунтов до 10. По различным причинам, в основном — из-за роста стоимости кораблей, расходы так и не снизились до того уровня, на котором они находились до начала соперничества. (Бюджеты обоих флотов за 1840 год составляют едва ли половину от бюджетов 1869 года). Здесь вновь проявляется одна из особенностей гонок вооружений — после того, как пик пройден и угроза миновала, расходы военных ведомств стабилизируются на новом, прежде недостижимом уровне.

Французское правительство, конечно же, было озабочено последствиями возвышения Германии еще больше британцев. Французские политики никогда не имели возможности в той мере, что и британские, сконцентрировать все силы на морских делах и морском соперничестве. Длинная сухопутная граница требовала содержать мощную сухопутную армию, хотя и давала Франции определенные возможности — например, расширить территорию до устья Рейна. Но в 1840–50-х годах у французов еще не было причин ожидать нападения на суше — именно этим объяснялось внимание французов к морским делам и их значительные расходы на флот. Германия в то время не представляла серьезной угрозы, гарантией чего был австро-прусский антагонизм, выродившийся в австро-прусскую войну 1866 года.

Конец необъявленной “второй Столетней войне” положила война с Пруссией вполне реальная. В франко-прусской войне в 1870 году Франция потерпела жестокое поражение на суше. Ей так и не понадобился свой мощнейший флот, заставлявший трепетать «владычицу морей». Противник оказался по другую сторону. И хотя броненосцы Наполеона III блокировали все германские порты, это не помешало Пруссии разбить Францию при Седане и достигнуть всех поставленных целей. Флот, ориентированный на соперничество с британцами на просторах мирового океана, просто не мог приблизиться к беззащитному германскому побережью из-за мелководья…

Статья была опубликована в октябрьском номере журнала "Наука и техника" за 2007 год