В Сибири, Забайкалье и Приморье количество воевавших бронепоездов было не так велико. Промышленных центров, способных строить бронированные крепости, здесь было меньше (так же как и самих железных дорог). По сути, эти регионы связывала воедино одна-единственная железнодорожная артерия — Транссиб (Транссибирская железнодорожная магистраль). Но от этого противостояние не стало менее ожесточенным. Наоборот, железная дорога, ее мосты, туннели и вокзалы приобрели стратегическое значение. Обе противоборствующие стороны стремились их захватить, а захватив, спешили задействовать составы отбитых друг у друга поездов и быстрым ударом отвоевать следующий участок «железки». В результате Транссибирская железнодорожная магистраль стала полем битвы между большевиками с одной стороны и белыми войсками с поддерживающими их иностранными интервентами с другой.

Решение о военной интервенции в Россию было принято странами Антанты (США, Англия, Франция и союзные им страны), продолжавшими войну с Германией, после того как в результате Октябрьской революции 1917 года Советская Россия вышла из Первой мировой войны. Весной 1918 года интервенты начали высаживать свои войска на севере и востоке России: 6 марта в Мурманске высадился отряд английских морских пехотинцев, 5 апреля во Владивостоке — японский десант. А 2 мая Верховный совет Антанты принял решение использовать для борьбы с советской властью в Сибири и на Дальнем Востоке Чехословацкий корпус.

Отдельный Чехословацкий корпус (ЧСК) был сформирован в ходе Первой мировой войны в составе русской армии и к концу лета 1917 года насчитывал около 25 тыс. штыков. После Октябрьской революции и выхода России из состава Антанты, корпус был объявлен частью французской армии (принят Францией на полное содержание) и начал готовиться к эвакуации на европейский театр военных действий. По согласованию с советскими властями, эвакуация должна была проходить по Транссибирской магистрали на Дальний Восток, откуда союзники обещали на своих судах перебросить корпус во Францию или на Балканы.

К маю месяцу Транссиб от Поволжья до Владивостока был забит эшелонами с чехословацкими легионерами. А 25 мая на всем пути следования части корпуса подняли организованный мятеж против Советской власти. Всего за несколько недель под их контролем оказались крупнейшие узловые станции магистрали. ЧСК по сути стал авангардом иностранной военной интервенции, подготовив плацдарм к подходу основных сил Антанты, и фактически отрезал европейскую часть России от ее восточных регионов.

28 мая пятитысячный отряд легионеров занял узловую станцию в Пензе, захватив прибывший на помощь городу из Москвы состав с артиллерией, пулеметами и тремя бронемашинами. 7 июня чехословацкие легионеры при поддержке белоказаков взяли Омск, 8 июня — Самару, а к 9 июня вместе с белогвардейцами установили свой контроль на всем протяжении железной дороги от Челябинска до Мариинска.

Далее к востоку легионерам оказали серьезное сопротивление красные войска Центросибири. Здесь в районе Иркутска у станции Нижнеудинск 24-26 июня произошло упорное сражение, в котором участвовали два красных бронепоезда, значительное количество артиллерии и по две тысячи бойцов с каждой стороны. Тем не менее легионерам удалось продержаться до прибытия подкреплений из Западной Сибири.

1 сентября 1918 года при поддержке частей ЧСК отрядами атамана Г. Семенова был захвачен стратегически важный пункт Транссиба — город и станция Чита.

Еще в самом начале 1918 года отряды Семенова, сформированные при помощи японцев, провели первое наступление на Читу с территории Манчжурии. Продвигаясь вдоль железнодорожной линии, они использовали четыре срочно сооруженных «бронепоезда» (по сути это были наскоро блиндированные платформы). Однако первая попытка Семенова захватить Забайкалье окончилась неудачей. В боях с частями образованного Советами Даурского фронта, которым командовал Сергей Лазо, атаман потерпел поражение и откатился обратно в Маньчжурию.

После этого, оценив боевую ценность бронепоездов противника, командование Даурского фронта также озаботилось их постройкой. Поэтому во время следующего наступления семеновских отрядов бронепоезда применяли уже обе стороны. Так командование Даурского фронта доносило: «Наши войска подошли к Аге. Наш бронированный поезд... ворвался на станцию, и произошел непродолжительный последний бой. Противник в панике бежал». И второе наступление Семенова также провалилось.

Но, в конце концов, настойчивый атаман добился своего. Начавшийся в конце мая 1918 года мятеж чехословацкого корпуса заставил большевиков перебросить основные силы Даурского фронта на запад, и Семенов снова двинулся на Читу. 17 июля произошел ожесточенный бой у станции Мациевская. Здесь красные попытались уничтожить семеновский бронепоезд, который, ведя беглый огонь со станции, блокировал действия противника. Для этого загрузили взрывчаткой железнодорожную платформу, прицепили ее к паровозу и, разогнав этот импровизированный брандер, пустили его на Мациевскую. Семеновцы слишком поздно обнаружили приближение брандера и не успели отвести свой бронепоезд, который в результате взрыва получил серьезные повреждения.

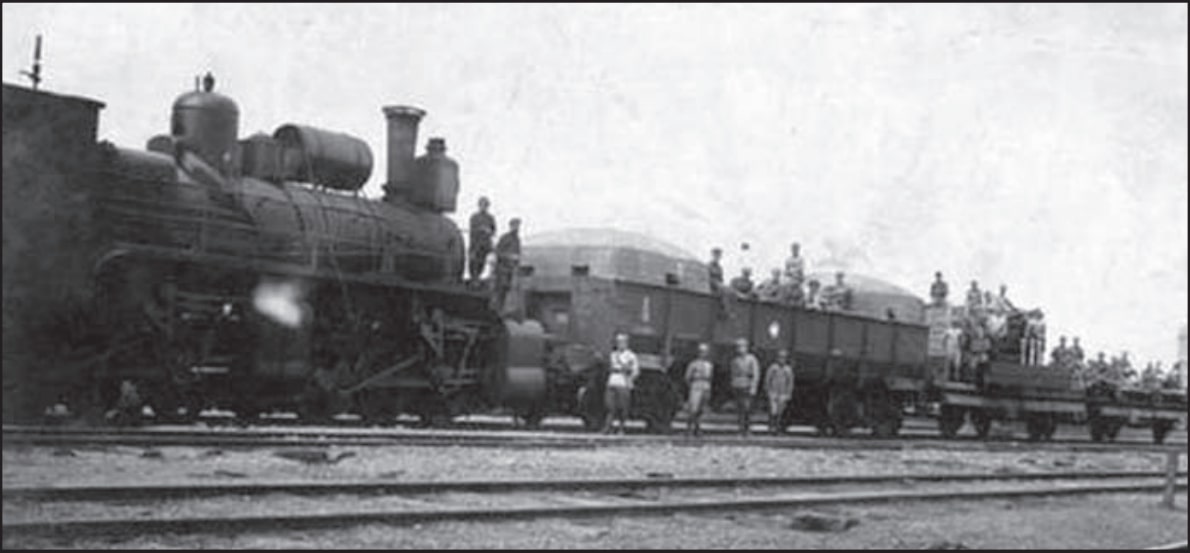

Подразделения ЧСК после начала мятежа активно начали создавать собственные бронепоезда, тем более что опыт у них имелся — корпус использовал их еще в ходе боев с немцами на Украине. Так 26 мая на станции Чулымская бойцы 6-го стрелкового полка ЧСК сформировали импровизированный бронепоезд из небронированного паровоза и двух «углярок» (металлических четырехосных угольных полувагонов американского образца), на которых было установлено несколько пулеметов. С его помощью чехам удалось к вечеру того же дня занять станцию Барабинск. Позднее огневая мощь бронепоезда была усилена за счет 76-мм орудия, установленного прямо на открытой платформе. Аналогичные импровизированные бронепоезда позже появились и в других полках. Так в 4-м стрелковом полку был сформирован бронепоезд №1 (в некоторых источниках упоминается как «Orlik.I»). В 9-м стрелковом полку, под Челябинском, сформировали бронепоезд №2, на первых порах он также состоял из одной «углярки», вооруженной парой пулеметов, паровоза «Овечка» (серия «Ов») и двухосной платформы с открыто установленным на ней орудием.

Бронепоезд №1 поддерживал наступление чехословацких легионеров на Симбирск, где 22 июня на мосту через Волгу был захвачен красный бронепоезд №4 «Свобода или смерть», которым командовал А. Полупанов. Трофейный бронепоезд №4, после ремонта переименованный чехами в «Orlik» (см. НиТ №2 2012), стал единственным бронепоездом ЧСК заводского изготовления и его своеобразной визитной карточкой. Остальные полковые поезда ЧСК были самодельными, существенно отличаясь друг от друга конструкцией, материалами и качеством изготовления. По сути, они не были неизменной боевой единицей — их расформировывали, модернизировали, переименовывали (сначала они были номерными, затем получили собственные имена) и даже передавали в другие полки. Все это существенно осложняет их идентификацию, но известно, что к ноябрю 1918 года в составе ЧСК числилось более десятка таких импровизаций: «Ян Гаер», «Верный», «Сокол», «Сирота» (вероятно, бывший бронепоезд №1) — в 4-м полку. «Прага» — в 5-м полку, «Ганак» — в 6-м полку, «Яношик» — в 7-м полку, «Мариинск» — в 8-м полку, «Ударник» (вероятно, бывший бронепоезд №2) — в 9-м полку, «Курганец» — в 11-м полку, «Спаситель» — в 12-м полку.

К концу июня 1918 года политическая власть на освобожденной от большевиков территории Сибири перешла к Временному Сибирскому правительству, базировавшемуся в Омске, а все белогвардейские вооруженные силы региона были объединены в Сибирскую армию. Правда, просуществовало Временное Сибирское правительство недолго — 18 ноября 1918 года Верховным Правителем России был провозглашен адмирал А.В. Колчак.

В июне в Омске началось формирование белых бронепоездов. 7 июля бронепоезд №1 вошел в состав отряда генерала Г. Вержбицкого (позже именовался Западно-Сибирским отрядом, в него входила также 4-я Сибирская стрелковая дивизия). С 13 июля бронепоезд принимал участие в боях, действуя вдоль железнодорожной линии Тюмень — Егоршино — Нижний Тагил — Кушва.

После того как 25 июля 1918 года был взят Екатеринбург, белые продвигались по Тюменской железной дороге к станции Богданович. Сюда с востока подходил отряд генерала Г. Вержбицкого с чехословацкими легионерами Я. Сыровы в авангарде, с юга — колонна подполковника Д. Панкова, с запада, со стороны Екатеринбурга, выдвигалась чешская разведка группы полковника С. Войцеховского.

27 июля от станции Синарской на Богданович вышел бронепоезд с десантом, а западнее, по тракту через деревню Каменноозерское, наступал отряд капитана А. Куренкова. Они должны были соединиться в селе Троицком, в нескольких километрах южнее Богдановича. Бронепоезд встал, не доходя станции Богданович около 5 км. Отряд капитана А. Куренкова вышел за ночь к Пермь-Тюменской железной дороге и перерезал ее у разъезда №5. В результате отходившие из Екатеринбурга красные бронепоезда и эшелоны были отрезаны. Их команды бежали, и в руки белых попали богатые трофеи: два бронепоезда, одно орудие, семь пулеметов и пятьдесят две тысячи патронов. Утром 28 июля со стороны Екатеринбурга к разъезду подошел и бронепоезд из группы полковника С. Войцеховского. Интересно, что захваченные А. Куренковым два красных бронепоезда были по акту переданы на время (!) чехословакам (отряд А. Куренкова не мог их использовать, т.к. получил приказ двигаться на север), но обратно русская армия их уже не получила.

На Тагильском направлении развернулись ожесточенные бои. Белые попытались прорваться на Северный Урал по Горнозаводской железной дороге через Нижний Тагил, Баранчу, Чусовскую. Усилив свои части резервами, они во второй половине сентября разбили измотанную 2-ю Уральскую дивизию красных и оттеснили ее к Тагилу, угрожая стратегически важной узловой станции Сан-Донато, где Северо-Восточная Уральская железная дорога соединялась с Горнозаводской.

13 сентября недалеко от Тагила белый бронепоезд №1 был подбит вражеским снарядом. Он потерял ход, несколько человек экипажа были убиты, а командир — прапорщик Отакар Трчка — контужен. Подбитый бронепоезд отбуксировали назад на станцию Шайтанка. Вместо него к Тагилу выдвинулся бронепоезд №2 девятого полка ЧСК.

C 21 сентября бои развернулись непосредственно на территории Нижнего Тагила. Вот описание боев 22 сентября, напечатанное в газете политотдела 3-й Красной армии Восточного фронта: «Громадные силы чехословаков при 10 орудиях, двух броневых поездах повели наступление на Нижний Тагил… Бой продолжался 22 часа. Наши войска отбили все атаки противника и ударом во фланг обратили его в бегство. Враг потерял два бронепоезда. Один взят нами в плен, другой разбит нашим огнем. Нами взято 8 пулеметов, винтовки и патроны… Дивизия выполнила свой долг. Она не смела сдавать Тагил, и она его не сдала. Наш левый фланг спасен, противник отброшен на 20 верст».

Одним из этих потерянных бронепоездов был бронепоезд №1. Но тем не менее на этом его история не закончилась. Утром 4 октября после артиллерийской подготовки белые повторили наступление по всему фронту. Со стороны железнодорожной станции Нижняя Салда прибыл бронепоезд и обстрелял станцию Сан-Донато, пока еще контролируемую красными, после чего крупными силами пехоты белых станция была окружена. Уцелевшие красноармейцы 4-го Уральского и 3-го Екатеринбургского полков ушли из Нижнего Тагила вдоль Салдинского тракта в сторону Салки. А действовавший на Горнозаводской железной дороге бронепоезд красных №8 (командир Беляев) был брошен командой и достался белым неповрежденным.

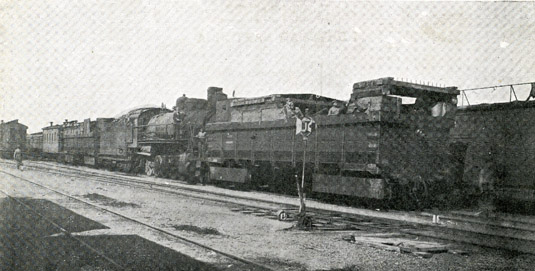

Бронепоезд №8 в составе паровоза и двух броневагонов с двумя трехдюймовыми орудиями и десятью станковыми пулеметами был передан команде разбитого к тому времени бронепоезда №1, командование которым после прапорщика Трчки принял подпоручик В. Розынко.

Позже бронепоезд получил собственное имя — «Тагил». Он был включен в состав бронедивизиона 7-й Уральской дивизии горных стрелков и принимал участие в боях на Кушвинском направлении. В данный бронедивизион входил и бронепоезд «Горняк».

Достались белым очередные бронепоезда и в ходе последующего генерального наступления в декабре 1918 года, результатом которого стал разгром 3-й Красной армии Восточного фронта и взятие города Перми (в советской истории Урала этот период именовался не иначе как «Пермская катастрофа»).

22 ноября на станции Карелино наступавшим на Николо-Павдинский завод частям 16-го Ишимского полка 4-й Сибирской стрелковой дивизии достался исправный бронепоезд, который состоял из одного паровоза, трех вагонов и одной платформы. На его вооружении имелось одно трехдюймовое орудие и 8 пулеметов. Этот захваченный бронепоезд получил название «Ишимец» и был включен в состав Северной колонны подполковника Н. Казагранди (16-й Ишимский полк, батальон 18-го Тюменского полка, 2-я легкая и 2-я гаубичная батареи, одна сотня казаков, бронепоезд «Ишимец» и броневой автомобиль). Командование этим импровизированным бронепоездом принял поручик Панягин.

Но это были еще не все трофеи ишимцев. Продвигаясь вперед к Кушвинскому заводу, в результате обходного маневра колонна подполковника Н. Казагранди 30 ноября овладела станцией Выя и НижнеТуринским заводом, захватив здесь еще два большевистских бронепоезда (один из них взорванный). Кроме того, было взято шесть паровозов, 160 вагонов, три орудия, 12 пулеметов, 500 винтовок, а также 500 трехдюймовых снарядов и 200 тыс. патронов. В этом бою части подполковника Н. Казагранди полностью разбили третью бригаду 29-й стрелковой дивизии красных.

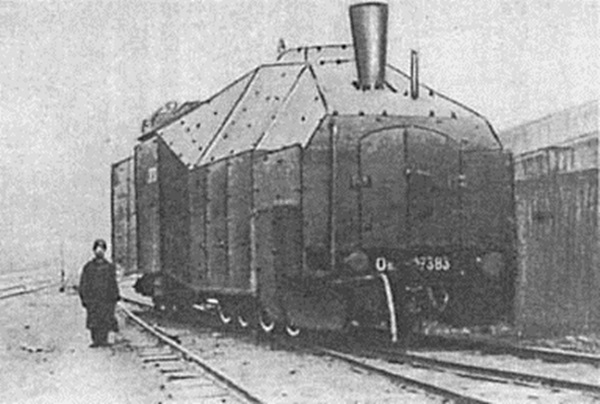

2 декабря 1918 года недалеко от деревни Паленый Лог (район ж/д станции Кын) небольшая по численности разведывательная команда 8-го Бийского Сибирского стрелкового полка захватила красный бронепоезд №2 (в некоторых источниках приводится его имя — «Мститель»). Построенный на Мотовилихинском заводе (по другим источникам — на Чусовском заводе), красный бронепоезд №2 имел на вооружении два трехдюймовых горных орудия и 20 пулеметов «Максим» (по другим источникам — 16 или 12).

События разворачивались следующим образом. В ходе наступления 8-го Бийского полка из деревни Северная на деревню Крутой Лог белые выслали диверсионный отряд, целью которого было испортить железнодорожные пути у деревни Паленый Лог, чтобы перерезать пути подхода подкреплениям красным. Это была команда пешей разведки 8-го Бийского полка, которой руководил поручик Кулигин. Разведчикам удалось найти очень подходящее место для засады: с одной стороны железной дороги был ровный участок, с другой — почти отвесный склон, поросший кустарником. Разведчики разобрали рельсы и заняли позицию на склоне вдоль полотна. В эту ловушку 1 декабря и попался бронепоезд №2. Когда экипаж заметил разобранное полотно, командовавший на тот момент бронепоездом И. Шерстобитов отдал приказ на паровоз — «задний ход», однако машинист дал полный вперед и спрыгнул. После крушения бронепоезда его экипаж (состоял в основном из ленвинских и усольских рабочих и насчитывал, по разным источникам, от 70 до 84 человек) решил защищаться, так как располагал достаточным комплектом артиллерийских снарядов, имел около 1 млн. патронов и запас продовольствия на три дня. Однако из-за отвесного склона горы экипаж не мог применять пулеметы, а разведчики наоборот вели прицельный огонь, не давая выйти из бронепоезда. Экипаж оказался в безвыходном положении и на следующий день, бросив бронепоезд, попытался прорваться из окружения. Однако всего горстке красных бойцов удалось прорваться к своим, тогда как у разведчиков был смертельно ранен только командир — поручик Кулигин.

Захват небольшой командой разведчиков вражеского бронепоезда был отмечен в приказе командира 1-го Средне-Сибирского корпуса генерала А. Пепеляева:

«2-го минувшего декабря в бою при д. Паленый Лог пешей командой разведчиков 8-го Бийского Сибирского стрелкового полка был взят броневик противника, причем руководитель этого захвата, начальник команды поручик Кулигин, от полученных в бою ран скончался. В память погибшего смертью героя поручика Кулигина передаю этот броневик в собственность частей 2-й Сибирской стрелковой дивизии и приказываю наименовать его и сделать на нем надпись «Броневик имени начальника команды пешей разведки 8-го Бийского Сибирского стрелкового полка поручика Кулигина».

В ходе дальнейшего наступления частей 1-го Средне-Сибирского корпуса на Лысьву отличился бронепоезд №1 под командованием поручика Туган-Барановского. Он поддерживал передовой отряд 8-го Бийского полка под командованием капитана Л. Гудимовича, назначенного захватить железнодорожный туннель в 18 километрах южнее станции Ново-Лысьва и удерживать его до подхода основных сил. Из приказа:

«Командир броневого поезда № 1 I Средне-Сибирского армейского корпуса Поручик Александр Туган-Барановский — В бою 8-го декабря 1918 года, на 20-й версте Западно-Уральской ж.д., командуя броневым поездом, находясь под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, являя своим подчиненным пример мужества и хладнокровия, умелыми и решительными действиями броневика отвлек весь огонь противника на себя, чем дал возможность батальону 8-го Бийского полка с наименьшими потерями овладеть позицией противника и захватить в плен 160 красных».

В ночном бою с 22 на 23 декабря 1918 года команде бронепоезда Туган-Барановского под сильным пулеметно-артиллерийским огнем противника удалось в целости захватить мост через реку Сылва. 24 декабря у станции Ляды бронепоезд своим артиллерийским огнем способствовал захвату высот у железной дороги, занятых противником. За эти бои несколько рядовых из команды бронепоезда были представлены к награждению Георгиевскими медалями 4-ой степени.

Продолжение следует.