В войнах рабовладельческого периода собаки в бою составляли первую шеренгу, во второй шли рабы, а в третьей — воины.

Для нападения на врагов и несения сторожевой службы собак использовали древние римляне, гунны, кельты и тевтоны.

Для тех же военных целей служили собаки в средние века. Собак, сопровождавших обозы и транспорт, одевали в специальные панцири с остриями для защиты от нападения неприятельской конницы.

Во время войны Испании с Францией в составе испанских войск было 4000 служебных собак, которые при сражении у города Валенсии оказали большую помощь испанским войскам». (Служебная собака. М., 1952.)

«Догообразных псов разводили в Древнем Египте. Крупные доги были распространены более чем за тысячу лет до нашей эры в Ассирии. У них была черная короткая шерсть, висячие уши, загнутый крючком хвост. Их использовали для охоты за крупной дичью, например за дикими лошадьми. Издавна известен очень крупный косматый тибетский дог, используемый при охоте на яков. Указания на догов есть в китайской литературе в 1121 г. до нашей эры.

Собак такого типа — боевых псов использовали в военном деле в Ассирии и Вавилонии, в Персии, а также у кельтов, гуннов и тевтонов. В карфагенских войсках был целый собачий легион; псы бросались на неприятельскую конницу и хватали лошадей за ноздри. Для защиты от стрел и мечей собакам надевали панцири и кольчуги. Ошейники с большими шипами защищали их от нападения вражеских собак. Кроме участия в сражениях, собаки конвоировали рабов и пленных, дежурили на передовых постах.

Около Карфагена в IV веке до нашей эры был сооружен памятник собаке, спасшей город от неприятеля. Во время ночной осады она разбудила своим лаем гарнизон». (Г. К. Отрыганьев. Как приручили животных. М., 1972.)

«Использование собак в военных целях практиковалось во многих странах. Например, древнеперсидский царь Камбиз при завоевании Египта в 525 году до нашей эры применял в сражениях своры мощных мастиффов. В IX веке до нашей эры халдеи при вторжении в Южную Месопотамию обучали своих собак боевому искусству, надевали на них тяжелые металлические ошейники с острыми кривыми ножами». (Е. Н. Суслина. Собака в древности. М., 1992.)

«Военное применение крупных собак не было гениальной находкой великого полководца: еще две тысячи лет до Александра боевые собаки поднимали пыль военных дорог азиатских правителей. Литературные и фольклорные источники, язык и пословицы свидетельствуют о военном применении собак древними шумерами. […] Римляне использовали их как бойцовских собак для ристалищ и охраны дворцов» (В. В. Уваров. Немецкий дог. М., 1994.)

«…Когда кельты и кимвры потерпели поражение от римлян, победителям понадобилось еще два дня для того, чтобы справиться с собаками врага, которые одни защищали колесницы и имущество. […] Будучи воинственным народом, римляне были способны оценить бойцовские качества мастиффа, поэтому именно он был неотъемлемой частью их победоносных походов. У этих нападавших на врагов собак были тяжелые железные ошейники с шипами, а бока и спины покрыты пластинами с острыми краями и шипами. […] Финикийцы брали с собой мастиффов во все морские путешествия, чтобы они отпугивали пиратов и не давали им брать суда на абордаж. Кроме того, они использовали их как боевых собак в сражениях с местными племенами, встречавшимися на их пути во время путешествий вдоль побережья Франции и в Ирландском море. Некоторые мастиффы остались у ирландских племен» Д. Гилмур. Стаффордширский бультерьер. 1994.)

Примерно так многими авторами описывается тактика действий боевых собак, их происхождение и экипировка. Причем в литературе не только популярной, но и приближенной к академической. С особым прилежанием цитируют устрашающе нелепый пассаж о боевых порядках «рабовладельческого периода», почему-то переадресованный в основном Риму. Он присутствует и в таких достаточно современных квази-монографиях, как «Боевые собаки мира» Р. И. Байдера (Пермь. 1993), «Доги и бульдоги» А. И. Иншакова и Е. Г. Цигельницкого (Вена. 1995), «Кавказские, азиатские овчарки и другие волкодавы» В. Г. Высоцкого (М., Донецк. 2003). В результате у рядового читателя складывается стойкий стереотип восприятия боевого пса времен древности и средневековья (для этой эпохи имеется столь же красочный подбор описаний). Огромный зверь, ростом и статью напоминающий современного мастиффа, закованный в броню (тут обычно вспоминается обширный набор иллюстраций, на которых фигурируют «панцирные» собаки) и вообще оснащенный полным комплектом шипов и лезвий на манер боевой колесницы скорее даже не Дария, а Леонардо да Винчи. Впрочем, как известно, колесницы Леонардо существовали только на страницах его рукописей. Нечто подобное можно сказать и о боевых собаках, точнее — о таком их образе. Тем не менее использование псов не только на полях сражений, но и в воинских целях — реальный факт. И если он оказался мифологизирован (по-разному в каждой эпохе и культуре, но практически всегда до полной неузнаваемости), то в этом меньше всего виноваты собаки.

Приведем только один пример того, каким путем шла мифологизация. Крайне популярен сюжет о происхождении боевых собак Британии и Ирландии (мастиффа с ирландским волкодавом) от финикийских боевых псов-воинов, которые, в свою очередь, ведут свою родословную непосредственно от тибетского дога). Но… Все эти колоритные, наполненные массой подробностей описания (вроде последней из цитат, вынесенных в эпиграф этой статьи) в действительности построены «на песке». Современные авторы, выстраивающие цепочку тибетско-финикийско-британских связей, все без исключения цитируют (обычно через «вторые руки») источники последней четверти XIX в.: монографию преподобного М.Б. Уинна «История мастиффа», работы К. Келлера, раздел «Военная собака и ее дрессировка» книги Ж. Бунгарца «Собаки», цикл трудов российских специалистов — Сабанеева, Богданова, Анучина… Авторы названных первоисточников — крупные и вполне добросовестные исследователи, однако по отношению к боевым собакам оказались в плену у распространенных тогда стереотипов:

- все догообразные породы происходят из единого центра (с точки зрения современной науки это сомнительно);

- они ведут родословную от восточных пород (опять же сомнительно), которые, в свою очередь, происходят от тибетского дога (а это уж точно неверно);

- поскольку римляне упоминают высокие достоинства британских боевых собак (реально же термин «боевая собака» в римских источниках понимается неоднозначно), а британские источники столь же высоко отзываются об ирландских псах (а это, между прочим, куда более поздние сведения, притом «частные», а не «глобальные») — значит, именно в Ирландию эти собаки были завезены в первую очередь;

- финикийцы — единственный народ, способный осуществить такую «переброску» до эпохи римских завоеваний (теоретически — да, на практике же для них Британия с Ирландией оставались почти недосягаемыми землями, даже если карфагенский термин «Оловянные острова» действительно относится к каким-то участкам Британского побережья).

А теперь обратим внимание на то, что финикийцев с боевыми псами вообще не связывает ничего, кроме этих умозрительных соображений. Ни литературные, ни археологические источники. О ввозе же мастиффов в северные страны и вовсе речи нет! (Кстати, совершенно недопустимо отождествлять боевых псов Британии и Ирландии ни с современным мастиффом, ни тем более с так называемым «ирландским волкодавом»).

Попробуем выстроить историю боевых собак с опорой не на предположения и легенды, а на факты.

Древний Восток

Вопреки высказываниям нынешних «популяризаторов», в шумеро-аккадский и вавилонский периоды боевых собак в Двуречье практически не видно и не слышно. «Практически» — потому что в ходе работы над этой статьей удалось обнаружить документы, косвенно свидетельствующие об их «скрытом» существовании у древних цивилизаций Двуречья.

Среди них, например, шумерская басня о походе семьи лисиц на город, причем лис произносит формулу, подобающую вражескому полководцу, обещая попирать взятый город ногой (что позволяет считать эту басню, возможно, шаржированным описанием действий неприятельского войска). Но, не дойдя до города 600 гаров (около 3 км), лисы слышат яростный рев собак из-за городских стен и предпочитают удалиться.

Не будем утверждать, что вражеский полководец (если именно он имелся в виду) отступил, опасаясь атаки боевых собак. Но, пожалуй, это свидетельствует об охране стен служебными (сторожевыми) псами. Небольшая деталь: на 3 км (если это реальная дистанция, а не условность басенного жанра) долетит далеко не всякий собачий лай; но гулкий и мощный голос крупных догообразных псов на таком расстоянии как раз слышен!

В других шумерских источниках собаки как спутники привратной стражи вроде бы не упоминаются. Зато упоминаются… дрессированные медведи (при царе Шульги)! Но это явно «показательная» акция, и трудно избавиться от мысли, что медведи тут заменяют сторожевых псов, гораздо более подобающих охране ворот.

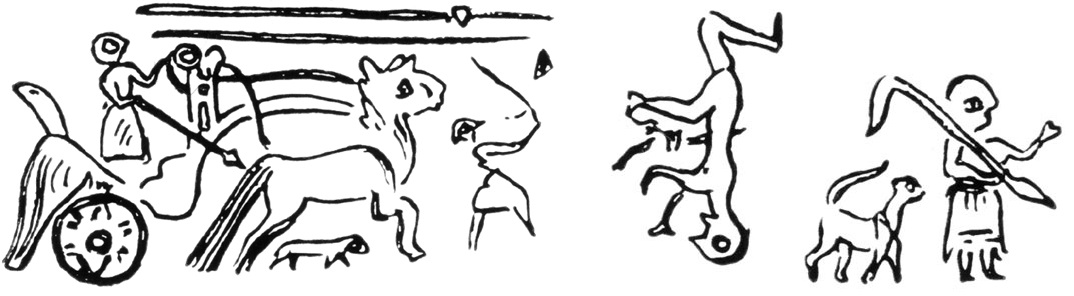

На одной из печатей города Ура имеется ряд сцен, общий смысл которых уловить сложно, но отдельные детали поддаются истолкованию лучше. В левой части композиции представлен некий персонаж на явно боевой колеснице, в конструкции которой прослеживается безусловное сходство с образцами знаменитого «Штандарта из Ура», вплоть до налобника, защищающего голову колесничного осла (возможно, онагра). А колесницу сопровождает… собака: приземистая (или, как нередко бывает, масштаб разных фигур нарушен?), весьма схематично изображенная … (рис. 1а, б)

б) Правая сторона той же печати. Трудно сказать, подразумевается ли под «перевернутой» фигурой сраженный враг, но, похоже, «собаковладелец» вооружен боевым оружием

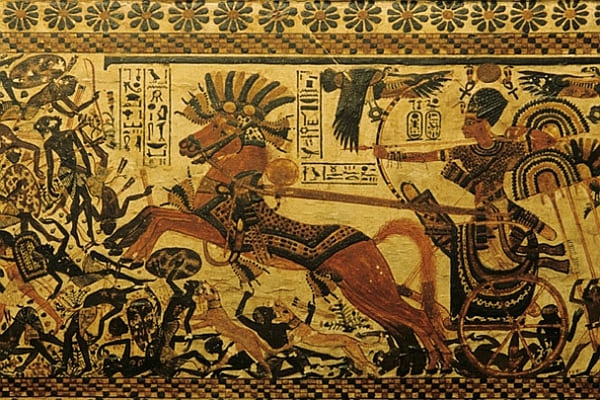

Египетские, ассирийские и крито-микенские колесницы активно применялись для охоты, так что при каждой из них мог находиться некий аналог гончего пса; но в данном случае, до изобретения конной тяги, речь, несомненно, идет о воинской повозке. В крайнем случае — о парадном ее варианте.

В правой части той же печати фигурирует другой персонаж (царь? обожествленный царь? бог?), сопровождаемый гораздо менее схематически изображенной собакой. При всей скупости деталей тут угадывается пес, близкий к некрупной догообразной породе типа боксера: характерное телосложение, короткомордая (с «бульдожьим» прикусом?) голова… На плече его хозяина — не вполне ясный предмет, по поводу которого среди ученых возникли разногласия. Смеем предположить, что реально это — не мотыга (по наиболее общепринятой среди шумерологов версии), а клевец или боевой топор: к такому выводу подталкивает и соседство с воинской колесницей, и аналогии с одним из эламских изображений (см. ниже), а также зафиксированная во множестве шумерских пословиц абсолютная несовместимость собак с бытом земледельца. Если так — то сопровождающая вооруженного человека собака (кстати, поза ее весьма решительна!), скорее всего, нужна ему для тех же целей, что и клевец!

Известна и вавилонская статуэтка-календарь (на ней нанесены астрономические знаки) массивного и, видимо, крупного дога, облик которого представляет что-то среднее между датским борхольмером и современным мастиффом. Судить о его назначении трудно: кроме «календарной» привязки никаких других данных нет. Для боя такой пес пригоден гораздо лучше, чем для астрономических наблюдений; однако проблема не сводится только к этой альтернативе — есть еще и охотничья, и сторожевая специальность…

Все эти факты и предположения, разумеется, абсолютно неведомы «популяризаторам» истории боевых собак. Так что, говоря о шумерских, халдейских и прочих псах, они просто переносят на эти культуры данные об Ассирии. Но даже с Ассирией, несмотря на множество как будто совершенно бесспорных сведений, далеко не все ясно!

Обычно «боевыми собаками» называют и псов с рельефов дворца Ашшурбанапала (место находки — г. Куюнджик, принятая датировка — первая половина VII в. до н. э.). Но это ведь явно охотничьи сцены! И хотя многие участники охоты имеют вполне воинское оружие (до мечей, щитов и панцирей включительно, особенно когда им приходится выходить против опасного зверя, вроде льва или тура!) — эти эпизоды трудно назвать воинскими. Другое дело, что псы, способные проявить себя во время таких охот, могут быть ценными спутниками и на поле боя. Но, скорее всего, практика действий ассирийского войска препятствовала этому. От времен Ассирии до нас дошло великое множество именно батальных сцен (рисунков, рельефов, описаний), однако боевым собакам там места не находится…(рис. 2)

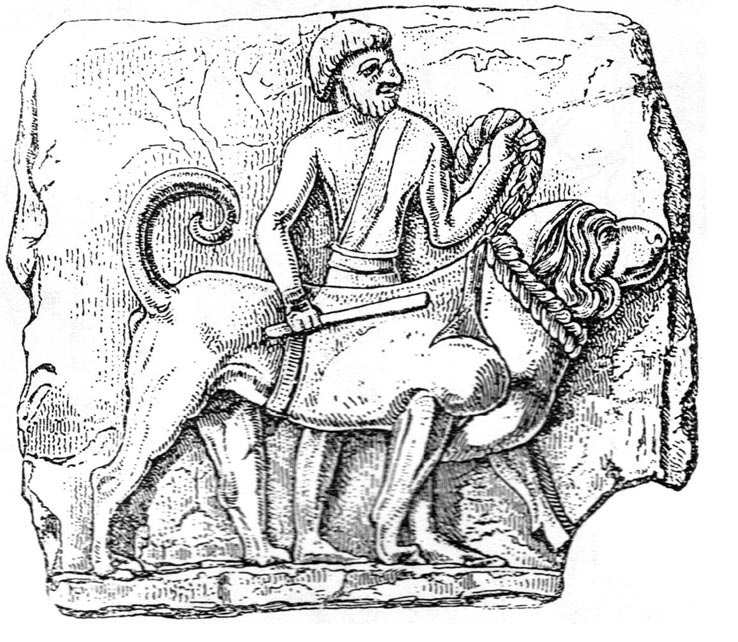

В Британском музее, правда, хранится один ассирийский рельеф из Ниневии (т. е. опять-таки из находок в Куюнджике), где воин-копейщик с рвущимся вперед могучим псом на поводке изображен, похоже, не в охотничьей обстановке. Обычно он трактуется как «стражник». Что ж, стражник — тоже воин, хотя и не солдат (впрочем, у данного собаковода налицо если и не панцирь, то прикрывающий почти весь живот боевой пояс с элементами бронирования — как раз того типа, который характерен для экипировки именно на поле боя). А если вспомнить, сколь значительное место в походах ассирийцев занимало конвоирование пленных, охрана лагеря и патрулирование периметра осажденных вражеских укреплений, то четвероногие помощники таких стражей вполне заслуживают названия боевых псов! (рис. 3)

Это, безусловно, та же порода, что использовалась в охотах Ашшурбанапала. Великолепный образец догообразного пса умеренно крупных размеров; статью и мускулатурой он напоминает лучшие экземпляры туркменских алабаев (а это признанные охранники и волкодавы, рекордсмены собачьих боев). Вот только на собаке нет ни панциря, ни ножевидных лезвий. Небольшие шипы на ошейнике, возможно, и есть, но их не видно: вообще, ошейник узок и, кажется, не несет защитных функций. Это касается и экипировки (точнее — почти полного ее отсутствия) псов в охотничьих сценах дворца Ашшурбанапала!

Впрочем, есть еще один рельеф, который обычно трактуется (на наш взгляд — обоснованно) как «портрет» боевой собаки. Речь идет о терракотовой плите под условным названием «Бирс Нимруда». На ней пес совершенного иного типа: это дог колоссальных пропорций, напоминающий очень крупного мастиффа. Вес его должен приближаться к полутора центнерам. Невероятно мощное телосложение таких собак делает их менее быстрыми и верткими, но это компенсируется чудовищной силой и малой уязвимостью (включающей характерную для боевых собак особенность «не замечать» даже серьезные раны), а также тем, что подобный пес используется не для преследования противника, но именно во «встречном бою». К нему вполне применимо определение, данное в 1586 г. Конрадом Херезбечем для группы «рабочих» британских мастиффов того времени: «Всем своим видом он должен напоминать льва: громадная грудь, холка подчеркнута, конечности с крепким костяком, крупные лапы… это не важно, что он медлителен и не очень ловок, ведь пес должен драться только на своей территории…». Добавим, что при атаке на человека такому псу даже нет нужды пускать в ход клыки, достаточно и таранного удара лап или корпуса. Пожалуй, такой натиск мог бы оказаться эффективным и при «разрушении» вражеского строя, особенно если это не сплоченный дисциплинированный отряд, способный загородиться щитами и выстроить «копейную стену». То есть подобного рода боевых собак вполне можно было применять против большинства противников Ассирии!

Данное изображение столь детально, что позволяет сделать выводы не только ассирологам, но и кинологам. Круп и задние конечности «дога Нимруда» (но не «малого» дога из Ниневии!) обладают рядом специфических особенностей, облегчающих ему и подъем на дыбы, и мощный удар передними лапами при опоре на задние. Вполне логично — тем более если эта порода боевых догов действительно использовалась для атаки строя врагов…

«Нимрудский» ошейник гораздо более похож на боевую экипировку, чем «ниневийский». Но что за шлейка охватывает поясницу гигантского пса? К тому же аналогичная шлея (?) спускается и от загривка к плечу. Так как перед нами явно не упряжное животное, рискнем предположить, что, несмотря на хорошо проступающий рельеф плеча, налицо стилизованное изображение панциря. Скорее всего, эти «шлейки» — передняя и задняя закраины защитной «попоны» из мягких материалов, закрывающей корпус от холки до крестца. По типу этот доспех можно отнести к категории «корсеткираса». (рис. 4)

В таком случае перед нами первый из известных образцов собачьих доспехов Древнего Востока. Никаких шипов и тем более лезвий он, конечно, не несет: это вообще было трудноосуществимо при том уровне металлургии.

Такой доспех (если это он!) небесполезен и для охоты: мы ведь не знаем, какого противника поджидают дог и его вожатый. Но охотничье предназначение не исключает боевого: вспомним, что сами ассирийцы, вплоть до царя Ашшурбанапала, на охоте облачались в ту же броню, что и на поле боя.

Любопытно рассмотреть и доспехи (?) собаковода. В данном случае его пояс изображен менее подробно, но такое впечатление, что он все-таки несет защитную функцию. А вот широкая перевязь (из плотной кожи?) через левое плечо, закрывающая область сердца, — типичный элемент оснащения легковооруженных воинов, который мы регулярно встречаем в батальных, но не охотничьих сценах!

Ни в одной из научных работ о собаках и научно-популярных текстах о боевых собаках (научных монографий на эту «боевую» тему, строго говоря, не существует) нимрудский рельеф не рассматривается как изображение пса в доспехах. Автор уже с гордостью счел было себя первооткрывателем этой версии — но… как выясняется, она была высказана по меньшей мере единожды: в «Истории животных», книге еще 1952 года издания, принадлежащей перу немецкого биолога Рихарда Левинзона. Правда, Левинзон исследовал не собак как таковых, а вопросы эволюции домашних животных — так что в определенном смысле, может быть, первооткрывателем себя считать все-таки стоит…

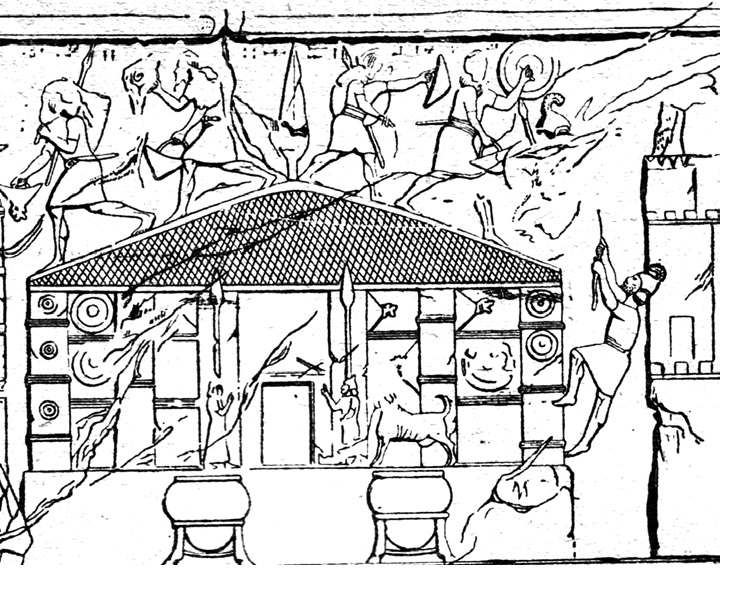

На этом достоверная история боевых собак Ассирии завершается: все остальное — уже не факты, а предположения. Правда, известен еще один неясный рельеф, относящийся ко временам Саргона II (VIII в. до н. э.) и иллюстрирующий один из эпизодов его похода в Урарту, т. е. фактически в Закавказье. Рядом с храмовой стражей (по-видимому) осажденного ассирийцами города Мусасира находится некое животное, которое можно счесть и боевой собакой. Однако поверхность рельефа как раз в этом месте очень сильно повреждена, и утверждать чтолибо не возьмемся. Это может оказаться и… коза (в обстановке осажденного города военный и «гражданский» быт соседствует более чем тесно). С другой стороны, храмовые балки украшены именно скульптурными головами разъяренных псов, больше напоминающих «малых» догов Ассирии, чем кавказских овчарок закавказских рас. (рис. 5)

Кроме ассирийцев, соответствующие псы (о практике их боевого использования говорить пока не рискнем) были и у соседствующих с ними народов. Например, у эламитов.

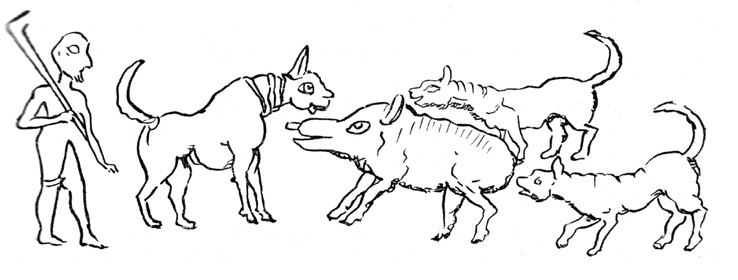

Существует одно эламское изображение охоты на кабана, где человек вооружен столь малоподходящим для подобного дела предметом, как клевец или боевой топор: он явно намеревается лишь добить вепря, когда псы проделают основную работу. Вожак своры — вполне подходящий кандидат в боевые псы (к тому же он выглядит как увеличенная копия собаки с печати из Ура. Возможно, на нем даже имеется защитный ошейник. (рис. 6) Но в известных нам описаниях и иконографии войн Элама такие собаки не встречаются.

Все описания «боевых собак» персидской империи (предшественником которой Элам был в большей степени, чем Ассирия), безусловно, относятся к охотничьим сворам. Да, царские охоты времен Кира, Камбиза и пр. были очень масштабны, но к действиям на поле боя они не имеют ни малейшего отношения.

Впрочем, есть один эпизод, абсолютно не замеченный творцами легенд о персидских боевых псах. Дарий I, отступая из скифских степей, намеренно оставил в осажденном лагере ослов и собак: слыша их рев и лай, скифы думали, что персидское войско еще находится внутри укреплений. Это явно были не охотничьи псы: им нет места в таком походе. Возможно, речь идет о животных скорее караульно-пастушеских (персы гнали с собой немало скота), а не собственно боевых. Но даже в этом случае лагерь они могли охранять вполне «по-ассирийски»!

Статья была опубликована в февральском номере журнала "Наука и техника" за 2008 год