Польское командование (как и командование многих европейских государств) рассчитывало, что война начнется в соответствии с традициями, с приграничных стычек и боев, в ходе которых будут участвовать небольшие силы с обеих сторон, а большие массы войск будут вовлекаться в бои постепенно. Соответственно, оно не спешило с проведением всеобщей мобилизации, которая была объявлена только 20 августа 1939 г. В результате к началу боевых действий предусмотренное планом мобилизации стратегическое развертывание войск не было закончено, и удар немецких подразделений многие части польской армии приняли, находясь или в движении или на временных необорудованных позициях.

1-й дивизион (дислоцировавшийся в Легионово, близ Варшавы) включал пять бронепоездов:

- № 11 Danuta, два 100-мм и два 75-мм орудия, две бронедрезины типа R и четыре — типа ТК. Командир — капитан Карабович;

- № 12 Poznanczyk, два 100-мм и два 75-мм орудия, две бронедрезины типа R и четыре — типа ТК. Командир — капитан Маевски;

- № 13 General Sosnkowsky, четыре 75-мм орудия, две бронедрезины типа R и четыре — типа ТК. Командир — капитан Млодзяновски;

- № 14 Paderewsky, два 100-мм и два 75-мм орудия, две бронедрезины типа R и четыре — типа ТК. Командир — капитан Желеховски;

- № 15 Smierc, два 75-мм орудия, две бронедрезины «Татра». Командир — капитан Кубашевски.

Мобилизация бронепоездов началась 23 августа 1939 г. Бронепоезда 1-го дивизиона — № 11, № 12 (учебный) и № 13 (кадровый) — по плану должны были иметь готовность к выступлению спустя 24, 30 и 48 часов с момента начала мобилизации, соответственно. Бронепоезда № 14 и № 15 — в срок +3 дня после объявления мобилизации. В 1-м дивизионе, кроме боевых частей бронепоездов, имелось всего 60 крытых вагонов типа Kd, один вагон КБ, восемь трехосных офицерских жилых вагонов Dy, несколько платформ Pdk, т. е. существенно меньше того количества, которое было необходимо для комплектации хозяйственных частей всех бронепоездов.

Сроки мобилизации бронепоездов 2-го дивизиона были разными и составляли от 20 часов для бронепоезда № 51 до 60 часов для № 54 и № 55. Бронепоезд № 52 во 2-м дивизионе числился «кадровым», при мобилизации часть его экипажа использовалась для формирования экипажей поездов № 53, № 54 и № 55.

2-й дивизион (дислоцировавшийся в Краков-Бонарка) также имел пять бронепоездов:

- № 51 Pierwszy Marszalek, четыре 75-мм орудия, две бронедрезины типа R и четыре — типа ТК. Командир — капитан Цимборски;

- № 52 Pilsudczyk, два 100-мм и два 75-мм орудия, две бронедрезины типа R и четыре — типа ТК. Командир — капитан Гончар;

- № 53 Smialy, два 100-мм и два 75-мм орудия, две бронедрезины типа R и четыре — типа ТК. Командир — капитан Малиновски;

- № 54 Grozny, два 100-мм и два 75-мм орудия, две бронедрезины типа R и четыре — типа ТК. Командир — капитан Рыбшински;

- № 55 Bartosz Glowazky, два 75-мм орудия, две бронедрезины типа R и четыре — типа ТК. Командир — капитан Подгурски.

***

Бронепоезд № 11 Danuta вошел в состав армии Poznan. В первые дни войны Danuta поддерживал огнем 26-й пехотную дивизию, сдерживающую наступавшие немецкие части. С 9 сентября бронепоезд участвовал в знаменитой Битве на Бзуре — в районе этой реки поляки, стремясь переломить неблагоприятный для них ход боевых действий, попытались организовать контрудар. Во встречном сражении с немецкими войсками участвовали польские бронепоезда № 11, № 12 и № 14. К 13 сентября контрудар выдохся. Более того, немцы, подтянув подкрепления, замкнули польские части в кольцо. При огневой поддержке бронепоезда Danuta, польская 16-я пехотная дивизия пыталась сдержать натиск 24-й пехотной дивизии германской армии.

16 сентября при прорыве из окружения немецкие артиллеристы огнем из противотанковых орудий разбили локомотив бронепоезда, и состав стал неподвижной мишенью для артиллерии противника. Учитывая безвыходность ситуации, командир бронепоезда Danuta приказал взорвать его. Разрушенный состав достался немцам, позже им удалось отремонтировать артиллерийский броневагон Danuta, включив его в свой бронепоезд Panzerzug 21.

Бронепоезд № 12 Poznanczyk с началом боевых действий патрулировал железнодорожные линии в районе Кротошина. Второго сентября он поддерживал 71-й бронедивизион Великопольской кавалерийской бригады, который даже сумел прорваться на территорию Германии в районе Равича, но под давлением частей 1-й немецкой армии вскоре откатился назад.

Poznanczyk, как и № 11 Danuta, участвовал в начале сражения на реке Бзура. Так, 9 сентября бронепоезд точным огнем уничтожил семь немецких машин из 24-й пехотной дивизии. Однако немцы, подтянув свои противотанковые пушки, повредили один из артиллерийских броневагонов. В процессе отхода на Варшаву (под Олтаревом) Poznanczyk попал в ловушку — все дальнейшие пути были перерезаны. В результате поезд был взорван собственным экипажем, причем насколько качественно, что немцы ни один вагон восстановить не смогли.

Бронепоезд № 13 General Sosnkowsky еще до начала боевых действий передал два своих танка (бронедрезины) армии Pomorze для усиления обороны моста в районе станции Диршау (ныне Тчев). Возможно, вместо них бронепоезду № 13 придали другие два FT-17.

Пятого сентября командир бронепоезда докладывал, что его экипажу удалось сбить один немецкий самолет, а другой повредить (правда, согласно архивным отчетам Люфтваффе, в том районе не было сбито ни одного самолета).

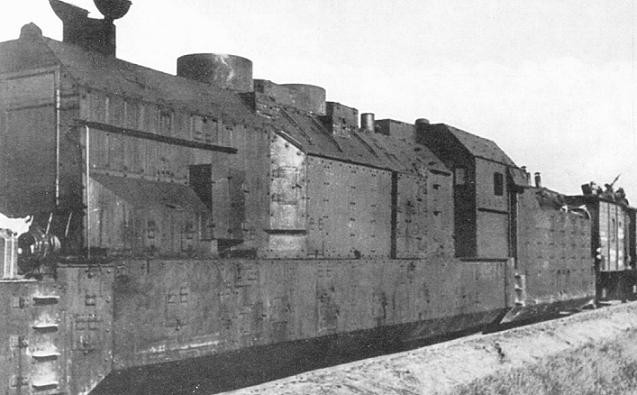

Утром 10 сентября бронепоезд General Sosnkowsky, прикрывая отход 33-й пехотной дивизии на Модлин, прибыл на станцию Тлушеч, где встретился с бронепоездом № 52. Затем он двинулся на станцию Лохов, куда прибыл около 14 часов. В 14 часов 30 минут при выходе со станции General Sosnkowsky был атакован немецкой авиацией. Обычно в литературе утверждается, что его бомбили «Штуки» (Ju-87B), однако по отчетам ни одно подразделение этих пикирующих бомбардировщиков, находившихся в том районе, не заявляло об уничтожении бронепоезда.Тем более, что на фото рядом с бронепоездом видна воронка большого размера. Вероятнее всего бронепоезд атаковал Не-111 из KG27, сбросивший 250-кг бомбу. В результате ее взрыва образовалась крупная воронка рядом с железнодорожным полотном, по которому катился поезд. Несмотря на небольшую скорость (на выходе со станции — 10–15 км/час), General Sosnkowsky сошел с поврежденных рельс, в результате часть его вагонов завалилась набок. В штурмовом вагоне вспыхнул пожар. Поезд был абсолютно небоеспособен, и экипаж покинул его, направившись к Минску Мазовецкому.

Живописные останки General Sosnkowsky стали местом паломничества немецких вояк с фотоаппаратами. Сам фюрер Адольф Гитлер, который в ходе объезда Польши 22 сентября посетил станцию, подробно осмотрел поверженные броневагоны польского бронепоезда.

Бронепоезд № 14 Paderewsky также был отправлен в распоряжение армии Pomorze и участвовал в Битве на Бзуре. Артиллерийским и пулеметным огнем бронепоезд поддерживал атаки польской пехоты на части 221-й германской пехотной дивизии. Днем 17 сентября немецкая артиллерия нанесла серьезные повреждения бронепоезду, и он был взорван собственным экипажем.

Легкий бронепоезд № 15 Smierc встретил начало войны в составе армии Modlin, где исполнял функции мобильной артиллерийской батареи. 19 сентября ему пришлось вступить в бой с немецким бронепоездом. Исход этого боя был для него благополучным, но 25 сентября очередное столкновение с противником закончилось потерей штурмового вагона и бронепаровоза. Поезд «черным» паровозом был отбуксирован на станцию Модлин. Польские войска в Модлине капитулировали 30 сентября 1939 г., с учетом этого Smierc оказался последним польским бронепоездом, прекратившим сопротивление. Перед капитуляцией экипаж бронепоезда вывел из строя его вооружение и прицельные приспособления.

Бронепоезд № 51 Pierwszy Marszalek вошел в состав армии Krakow. У Кракова команда бронепоезда провела свой первый бой с частями 2-й германской танковой дивизии, в котором состав получил серьезные повреждения, а его командир был убит.

В середине сентября Pierwszy Marszalek ушел на восток в район украинских городов Сарны и Ковель, где приступил к патрулированию железнодорожных линий. Вскоре он оказался в ловушке: с запада приближались немецкие войска, с востока надвигались части Красной армии.

22 сентября на перегоне у Сарн бронепоезд атаковало звено советских легких бомбардировщиков Р-5 (вероятно, из 62-й бригады легких бомбардировщиков), в результате этой атаки несколько вагонов получили серьезные повреждения. После этого командир приказал команде покинуть бронепоезд.

После прекращения боевых действий брошенный состав восстановили. После ремонта бронепоезд был включен в состав 77-го полка НКВД под обозначением — бронепоезд № 77 войск НКВД.

Бронепоезд № 52 Pilsudczyk был включен в состав армии Lodz и должен был взаимодействовать с 30-й пехотной дивизией. Уже 1 сентября вместе с бронепоездом № 53 Smialy он вступил в бой у станции Мокра, позже принимал участие в обороне Лашка. Отведенный за Варшаву Pilsudczyk 10 сентября оказался в громадном железнодорожном заторе под Сиедлицами, где скопилось большое количество польских войск. Здесь у станций Соснова и Мрозы бронепоезд помогал пехоте отбивать немецкие атаки до 20 сентября. В этот день был получен приказ об уничтожении состава, однако, так как не было достаточного количества взрывчатки, бронепоезд разогнали и сбросили с поврежденного участка железнодорожного пути.

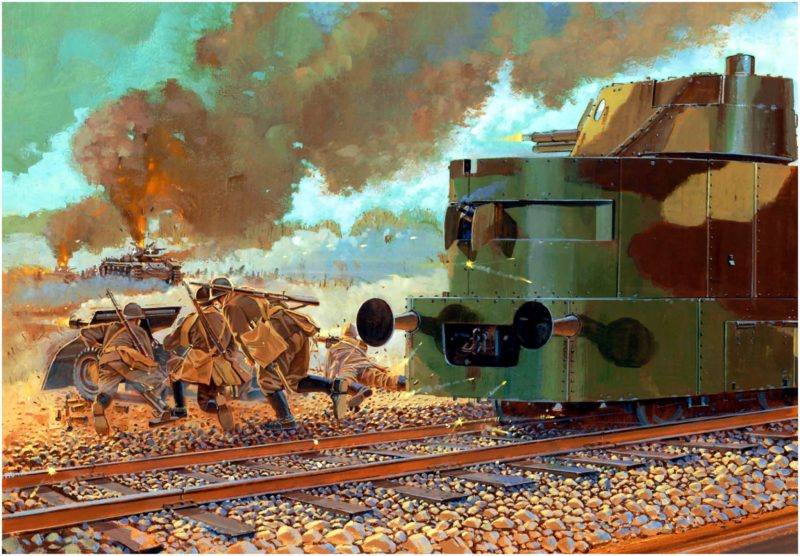

Бронепоезд № 53 Smialy входил в состав армии Lodz. Уже в 9 часов 30 минут Smialy вместе с № 52 Pilsudczyk подошел к станции Мокра на помощь обороняющейся Волынской кавалерийской бригаде. Здесь бронепоезд вступил в бой с подразделениями 35-го и 36-го танковых полков, 4-й танковой дивизии. Около 16 часов наблюдатели со Smialy обнаружили колонну легких немецких танков PzKpfw I, остановившуюся для заправки. Открыв ураганный огонь, бронепоезд сумел уничтожить несколько танков, без потерь со своей стороны. 100-мм и 75-мм орудиям бронепоезда немецкие танки могли противопоставить только пулеметы.

После приграничных боев Smialy вместе с бронепоездом № 55 действовал в районе Скирниевич-Жирардова, затем был направлен под Брест. 18 сентября Smialy прибыл во Львов, где и сдался советским войскам 21 сентября.

Бронепоезд № 54 Grozny входил в состав армии Krakow. Первого сентября бронепоезд, патрулируя железнодорожную линию, имел стычки с передовыми частями 8-й пехотной дивизии Вермахта. Вечером того же дня команда пережила первую воздушную атаку, к счастью обошедшуюся без потерь. Но уже 7 сентября стало для бронепоезда роковым. У Тачнова немецким войскам удалось взорвать мост через реку Дунаец, и Grozny оказался в ловушке — отход стал невозможен. Оценив обстановку, командир приказал взорвать бронепоезд, а команде отходить к своим. Позже немцам удалось отремонтировать бронеплощадки Grozny и включить их в состав Panzerzug № 21 и Panzerzug № 22.

Легкий бронепоезд № 55 Bartosz Glowazky был включен в состав резервной армии Prysy. В первые же дни войны на станции Колушки бронепоезд подвергся бомбардировкам. Позже для усиления противовоздушной обороны на его контрольной платформе установили 40-мм зенитную пушку Bofors.

Поле патрулирования линии Скирневичи-Жирардов бронепоезд был отправлен на восток, к Бресту, куда и прибыл 13 сентября. Здесь Bartosz Glowazky вместе с бронепоездом Smialy принял участие в обороне знаменитой Брестской крепости (поляки называли ее крепостью Бжесть-надБугом). В 1939 г., как и в 1941 г., на крепость наступали немцы, но обороняли ее тогда поляки. Бронепоезда действовали на флангах группировки, обороняющей Брест.

Войска Гудериана подошли к Бресту 14 сентября. В тот же день бронепоезд Bartosz Glowazky вступил в бой под Жабинкой (к западу от Бреста) — использовались его универсальные разведывательные дрезины (танкетки ТК-S и танки FT-17). «Спешившись», четыре танкетки и два танка вступили в бой с разведывательным подразделением 3-й танковой дивизии, передвигавшимся на бронемашинах Sd Kfz 231/232. В этом бою было потеряно три танкетки.

Позже Bartosz Glowazky был вынужден отойти на восток, к Львову. Он успел принять участие в боях со 2-й германской горнострелковой дивизией и в обороне Львова. После вступления в боевые действия Красной армии, двинувшейся навстречу немецким войскам от восточной границы, команда бронепоезда № 55 Bartosz Glowazky 22 сентября сдалась вступившим во Львов советским войскам. После небольшого ремонта Bartosz Glowazky был включен в состав 58-го полка НКВД и получил наименование бронепоезд № 58 войск НКВД.

В общем, в ходе Сентябрьской кампании польские бронепоезда приняли участие в более чем 90 боестолкновениях, сыграв значительную роль в нескольких крупных боях. Так, бронепоезд № 53 Smialy внес важный вклад в успех первых оборонительных боев у реки Мокра, а бронепоезда № 12 Poznanczyk и № 11 Danuta активно действовали в ходе сражения на реке Бзура. На свой счет польские бронепоезда записали уничтожение или повреждение нескольких десятков единиц бронетехники, включая танки, сбили или повредили три самолета и уничтожили значительное количество другой вражеской техники и личного состава. Только три бронепоезда (№ 11, № 14 и № 54) было потеряно в результате прямых боестолкновений с немецкими сухопутными войсками, и только один (№ 13) — в результате удара Люфтваффе. Остальные бронепоезда были уничтожены собственными экипажами, когда у них кончались боеприпасы и были перерезаны пути отхода или же когда им приходилось сдаваться.

***

Германия, наряду с авиацией и танками, задействовала в Польской кампании и семь бронепоездов — Kampfzug №№ 1–7. Причем «Kampfzug 7», можно сказать, нанес первый удар в этой операции.

Надо отметить, что по своему техническому уровню немецкие бронепоезда существенно уступали польским. Этому было несколько причин. С одной стороны, по условиям Версальского мирного договора, подписанного 28 июня 1919 г., немецкой армии запрещалось иметь любую бронетехнику: бронепоезда, танки, бронеавтомобили. В результате все имеющиеся на конец мировой войны немецкие бронепоезда (в основном это были тяжелые бронепоезда артиллерийской поддержки войск и тяжелые бронированные орудийные транспортеры) были сданы в депо и разоружены. И только после прихода к власти Гитлера военные статьи Версальского договора были похоронены. С другой стороны, немецкое военное командование, увлеченное перспективами развития авиационных и танковых частей, не видело причин для развития и постройки устаревших, на его взгляд, бронепоездов.

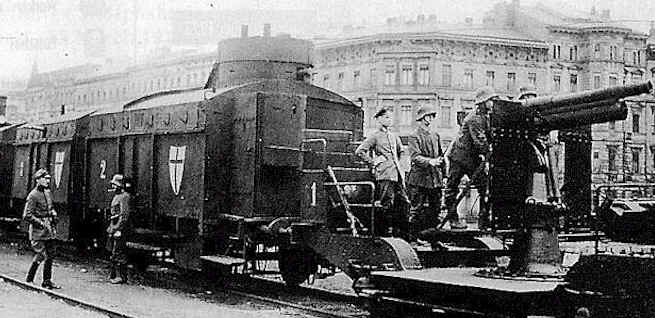

Справедливости ради нужно отметить, что уже в 1920 г. немцам под предлогом борьбы с революционной опасностью удалось добиться некоторого смягчения военных ограничений — Болонский протокол разрешил наличие в немецких вооруженных силах и полиции 105 бронетранспортеров и 150 полицейских броневиков. А в «добровольческих» отрядах фрайкора числилось на вооружении, по разным данным, от двух до трех десятков импровизированных бронепоездов (см. НиТ № 8, 2011). Но с роспуском фрайкора в 1923 г. бронепоезда опять исчезают с немецких железнодорожных путей.

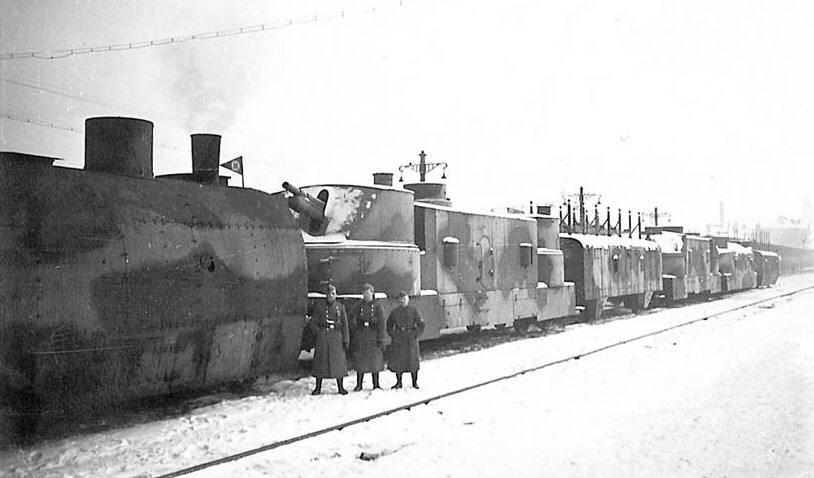

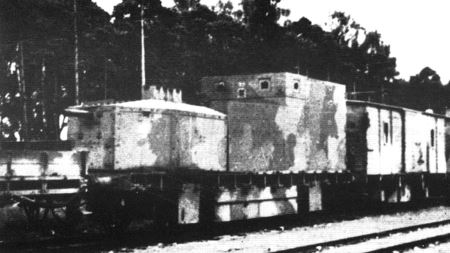

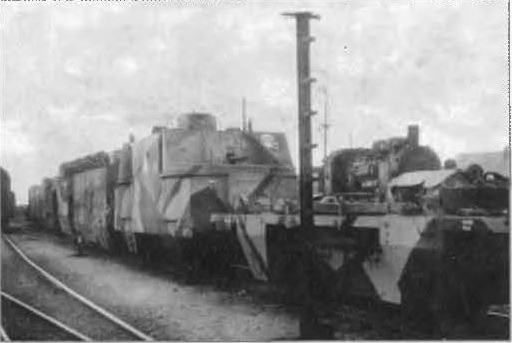

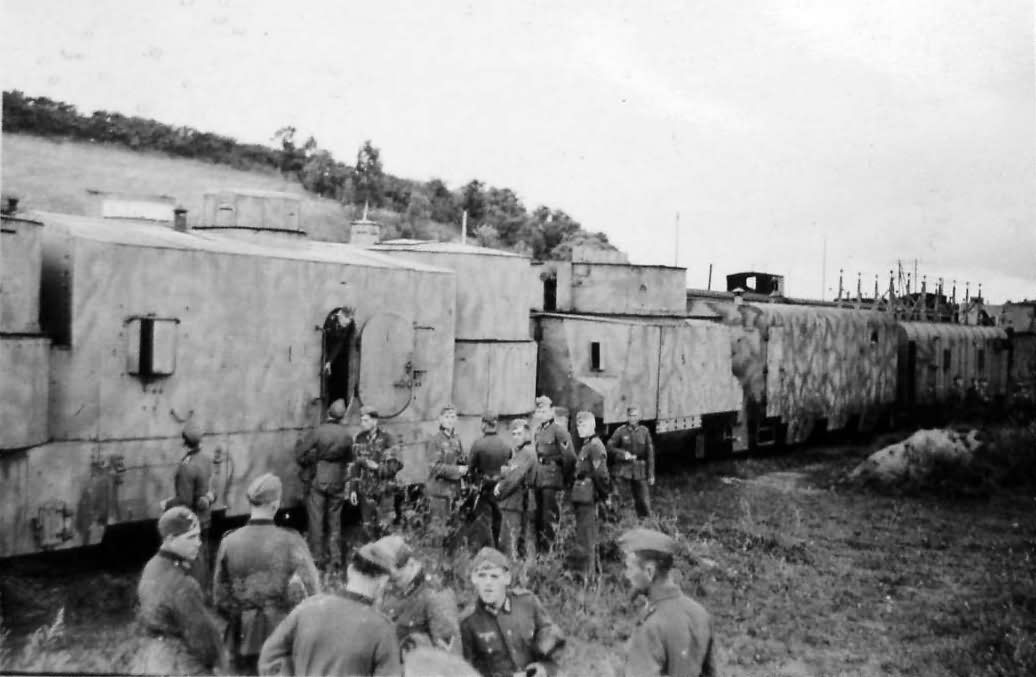

В 1929–1930 гг. управление германских железных дорог для защиты железнодорожной сети во время возможных внутренних беспорядков создает так называемые «поезда охраны линий» (Bahnschutzzuge). Эти поезда включали выглядящие внешне почти обычными товарные вагоны, в которых, для лучшей защиты от обстрела, между двойными деревянными стенками заливался цемент или укладывались обрезки железнодорожных рельсов. По другим данным, вагоны изнутри обшивались стальными листами. В состав каждого поезда входило по шесть таких вагонов. Их вооружение составляли пулеметы Максим калибра 7,92 мм, размещенные как внутри вагонов, так и на открытых платформах. Первоначально тянули эти поезда обычные локомотивы, позже использовались бронированные локомотивы серий 57 или 93 (бывшие прусские G10 и T14). К 1937 г. в Германии насчитывалось двадцать два «поезда охраны линий».

Как уже упоминалось, командование Рейхсвера не выказывало заинтересованности в бронепоездах. Эта ситуация начала медленно изменяться только после прихода к власти Гитлера и стремительного развития германских вооруженных сил — в 1938 г. приказом командования сухопутных войск семь «поездов охраны линий» были приняты на вооружение Вермахта и отправлены на довооружение.

Правда, в 1938 г. было усилено вооружение только четырех бронепоездов — их пулеметы были дополнены двумя 75-мм пушками «lelG 18». После переделки поезда получили новое название Kampfzug («Боевой поезд»).

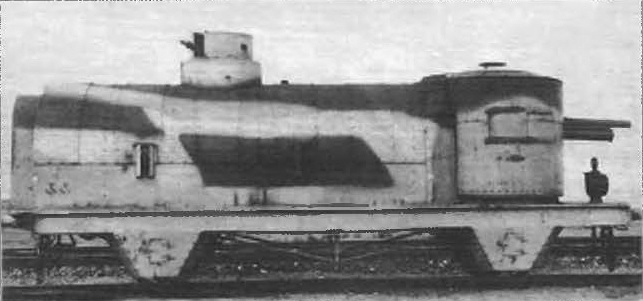

Во время операции по занятию Судетской области в октябре 1938 г. два бронепоезда — Kampfzug 3 и 4 — привлекались для охраны железнодорожных линий. Спустя несколько месяцев они участвовали и в операции по «установлению германского протектората над Богемией и Моравией», т. е. ликвидации независимой Чехословакии. В Чехословакии немцы захватили в качестве трофеев пять бронепоездов, подвижной состав которых позже использовался Вермахтом. Чехословацкие бронепоезда состояли из старых, постройки еще времен Первой мировой войны, экс-австро-венгерских броневагонов, вооруженных одной либо двумя пушками калибра 75 мм и пулеметами.

Действия немецких бронепоездов в Польской кампании сентября 1939 г. нельзя назвать очень удачными. Так, с треском провалилась операция по захвату железнодорожного моста через реку Висла в районе станции Диршау (ныне Тчев), по которому проходила железная дорога из Кенигсберга в Берлин. Ее осуществлял специальный отряд немецких войск под командой полковника Медема (командир 541-го инженерного полка) при поддержке бронепоезда Kampfzug 7, задачей которого было прорваться через мост и защищать его до подхода основных сил.

Первого сентября 1939 г. в 3 часа 10 минут, еще до начала вторжения германской армии на территорию Польши, бронепоезд «Kampfzug 7» пересек границу, расстреляв польских таможенников и железнодорожников. Вероятно, это были первые выстрелы Второй мировой войны.

Мост, расположенный в 18 километрах от границы Восточной Пруссии, был заминирован поляками — в его несущие конструкции было заложено 10 тонн взрывчатки, однако провода открыто лежали на земле. Об этом было известно, поэтому в 4 часа 30 минут над мостом появились три немецких бомбардировщика Ju87В «Штука», прилетевших из Эльбинга (еще в августе 1939 г. их пилоты несколько раз специально проезжали по мосту на пассажирском поезде «Кенигсберг — Берлин»). Они сбросили бомбы, перебив электрические провода, ведущие к зарядам. Спустя 10 минут к мосту подошел «Kampfzug 7» и открыл огонь. Завязался бой, в котором, полякам удалось повредить бронепоезд и уничтожить до взвода пехоты, но главное, под огнем противника польской охране моста удалось восстановить цепь и подорвать мост.

Поврежденный «Kampfzug 7» отошел на станцию Мариенбург и дальнейшего участия в боях не принимал, оставаясь на территории Восточной Пруссии.

Неудачей завершилась и миссия бронепоезда «Kampfzug 3», действовавшего на другом краю «Поморского коридора». Бронепоезд должен был ворваться в Польшу через станцию Хойнице, поддерживая огнем продвижение частей 20-й моторизованной дивизии. Однако на станции он попал под прицельный обстрел расчета 37-мм противотанкового орудия из состава 18-го уланского полка Поморской кавалерийской бригады. Удачное попадание снаряда привело к детонации боезапаса в одной из артиллерийских башен бронепоезда, к тому же в своей наблюдательной башенке был убит командир «Kampfzug 3» лейтенант Эйн. После окончания боя «Kampfzug 3» пришлось отправить на ремонт, и больше он в Польской кампании участия не принимал.

«Kampfzug 4» в первые часы немецкого наступления должен был пересечь границу Польши под Прашкой (Верхняя Силезия), поддерживая огнем наступающие войска. Однако в результате разрушения железнодорожного полотна на польской стороне он не смог выполнить поставленную задачу.

Четвертого сентября части 3-й немецкой армии вышли к польской оборонительной линии на реке Нарев. Здесь при штурме города Граево немецкие войска поддерживал бронепоезд «Kampfzug 6».

На завершающей стадии польской кампании немецкие бронепоезда решали задачи патрулирования железнодорожных путей, охраны станций и транспортов. Один из Kampfzug сопровождал поезд Адольфа Гитлера в ходе его объезда поверженной Польши, в том числе на станции Лохов, где фюрер осматривал остатки польского бронепоезда № 13 General Sosnkowsky.

После завершения боев в Польше, в период «странной войны», немецкие бронепоезда в основном использовались для охраны и патрулирования долины реки Рейн.

Перед началом вторжения во Францию и страны Бенилюкса в строй были введены три новых бронепоезда — Kampfzug 23, 24 и 25. Для их формирования использовали и некоторые броневагоны, захваченные в ходе аннексии Чехословакии.

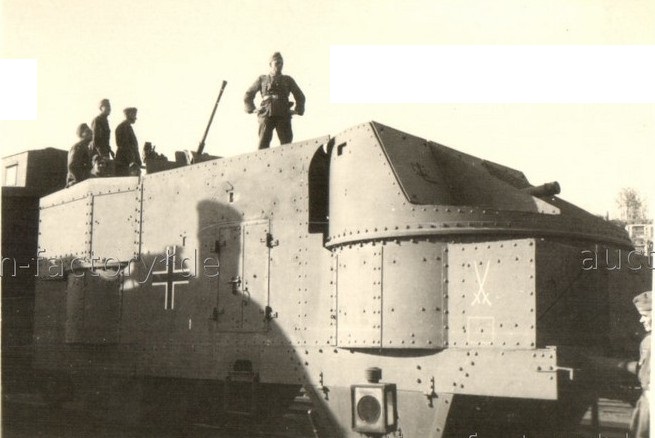

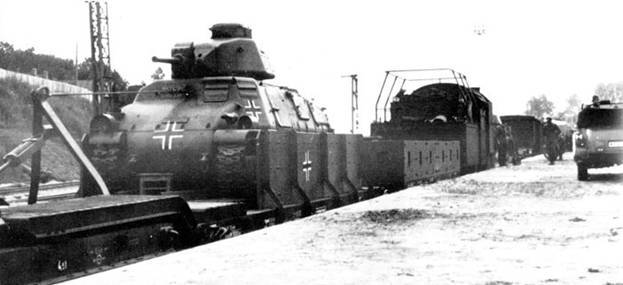

Летом 1940 г. на вооружение Вермахта поступили и бронепоезда Kampfzug 21 и 22. Они первоначально формировались практически полностью из трофейного польского подвижного состава. В состав «Kampfzug 21» вошли вагоны бывших польских бронепоездов № 11, № 52 и № 54. Его вооружение включало две 100- мм гаубицы, три 75-мм пушки и пулеметы. «Kampfzug 22», кроме польских вагонов, имел только один немецкий пехотный вагон с импровизированным бронированием. Вооружение бронепоезда включало три 75-мм пушки и пулеметы.

Kampfzug 23 и 24 принимали участие в оккупации Дании в апреле 1940 г. А «Kampfzug 25» патрулировал железнодорожные пути на границе с Францией, его задачей была разведка и оповещение о возможном контрнаступлении войск союзников.

Накануне вторжения в Бельгию и Голландию немецкие бронепоезда были сосредоточены на голландской границе. Бронепоезд «Kampfzug 1» перешел на территорию Голландии, захватив железнодорожный мост недалеко от Геннеп, однако при возвращении на участке поврежденного пути сошел с рельсов и перевернулся. В ходе восстановления и ремонта бронепоезд «Kampfzug 1» получил два пушечных вагона, вооруженных 47-мм чешской противотанковой пушкой и 20-мм автоматическим зенитным орудием каждый.

Бронепоезд «Kampfzug 5» на мосту через Маас, к северу от Роермонд, попал под прицельный обстрел вражеской артиллерии, и его подвижной состав был так сильно поврежден, что уже не подлежал восстановлению. В результате «Kampfzug 5» стал первым немецким бронепоездом, потерянным в ходе Второй мировой войны.

Бронепоезда № 23, № 24, № 25 были сняты с вооружения осенью 1940 г.

В декабре 1940 г. немецкие военные специалисты предложили новый проект бронепоезда, получившего название «Panzerzug 1941». Так как этот бронепоезд считался «переходным», то его предполагалось оснащать не классическими броневагонами, а просто танками, установленными на бронированных площадках. Позднее эти танковые площадки планировалось заменять настоящими броневагонами, которые буксировал бронепаровоз. Последним этапом предполагавшейся модернизации стала бы установка в каждом броневагоне собственного движителя, т. е. превращение их в самоходные.

В ходе подготовки операции Barbarossa (нападения на СССР), отмечалась необходимость бронепоездов для охраны железнодорожных линий на захваченной территории. Однако проблема состояла в разной ширине железнодорожного полотна — в Европе она составляла 1 435 мм, а в СССР — 1 524 мм. Следовательно, использование имеющихся бронепоездов на территории СССР не представлялось возможным без конструктивных изменений.

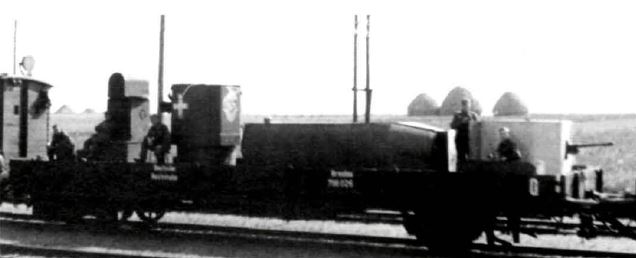

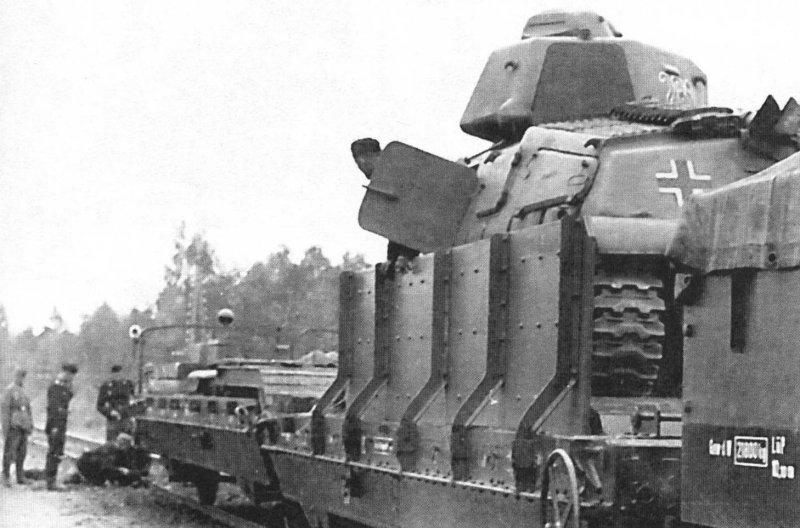

В этой ситуации Вермахт принял концепцию «Panzerzug 1941» и заложил строительство шести ширококолейных бронепоездов данного типа, получивших номера 26, 27, 28, 29, 30, 31. Их строительство велось на заводах в Бреслау, Берлине, Магдебурге и Касселе. Вооружение бронепоездов состояло из трофейных средних французских танков Somua S-35. Бронепоезда № 29, № 30 и № 31 имели по две платформы с танками, бронепоезда № 26, № 27 и № 28 — по три таких платформы. На платформы были приварены листы из легкой брони, которые прикрывали лишь ходовую часть танков. Какой-либо другой артиллерии бронепоезда не имели.

Впоследствии было принято решение об обязательном включении в состав бронепоездов платформ, имевших низкие бронестенки с амбразурами, через которые могла вести огонь пехота. Таких «пехотных» платформ в бронепоездах № 30 и № 31 имелось по одной, в бронепоездах № 26, № 27, № 28 и № 29 — по две.

Новые бронепоезда тянули локомотивы серии 57 с колеей 1 524 мм (бронепоезд № 28 получил тепловоз WR-550D). Локомотивы не имели бронирования, за исключением бронелистов, прикрывавших борта кабины машиниста.

Численность экипажа бронепоезда обычно соответствовала роте. Набор производился на добровольной основе из представителей разных родов войск (железнодорожники, инженеры, разведчики, санитары, саперы, пехота, артиллерия и т. д.). Также имелся технический состав, который предоставлялся министерством транспорта. В него входили железнодорожный инспектор (заместитель командира по технической части), два машиниста, три кочегара, два путейца, два техника (по локомотивному хозяйству и вагонник).

К весне 1941 г. ширококолейные бронепоезда под номерами 26–31 были полностью укомплектованы оборудованием и экипажами, и 28 мая, после достижения боевой готовности, приказом командования сухопутных войск они были включены в состав Вермахта.

Таким образом, к моменту нападения на СССР немецкая армия располагала 12 бронепоездами (из них шестью ширококолейными, способными действовать на территории СССР), которые в ожидании начала вторжения были распределены по группам армий и подтянуты к восточным границам. Три бронепоезда было приписано к группе армий «Север» — № 6, № 26 и № 30. К группе армий «Центр» — четыре бронепоезда — № 1, № 2, № 3, № 28, № 29. И четыре — к группе армий «Юг» — № 4, № 7, № 27 и № 31. Правда, немецкое военное командование, вероятно, памятуя провальную попытку захвата железнодорожного моста в Диршау, не возлагало на свои бронепоезда особо ответственных боевых задач, и они, как правило, выполняли охранные функции.

Статья была опубликована в июльском номере журнала "Наука и техника" за 2016 год